5月23日

早朝仕事で岐阜・瑞穂市の美江寺宿(中山道55番)まで。加納(岐阜)と赤坂(大垣)の間にある宿場です。古い町並みが少しですが枡形の街道筋に残ってました。現場は8時半納め、1時間以上も余裕がるのでブラツキました。枡形(L字型)街道の角に美江神社があり、当時掲げられた高札場が再現されてました。

高札とは江戸時代の禁止事項や、お上からの通達・御法度の看板が立つところです。

「火付け札」「切支丹禁令」とか「毒物売買の禁止・贋金売買の禁止」等がありました。

中でも、赤帽運送屋としては注目するものがありました。「駄賃札」でした。当時の運送賃の札です。

具体的に、一つ東「河渡宿」(距離7㌔あまり)までの駄賃は、馬に壱駄(40貫・150k見当)で、47文とありました。1文50円換算で2,350円となる。馬に人が乗って(タクシーのようなもの)では、31文です。

風雨の節でも荷物の遅延はなきよう・・・とか、定めのほかに賃増しすれば(ぼったくり)牢舎せしめ、罰金を科すともありました。

江戸時代の運送屋さんも、現代同様であると痛感。古い高札が、荷駄を汗して運ぶ江戸時代の運送屋の姿を彷彿させる。

風邪にてグズグズ・・・家にてゴロゴロ・・・

時間はあるので、先週23日祝日にいった飛騨市神岡町の話をダラダラ・・・

荷を下ろしたのが4時過ぎ。飛騨は山々が屏風のようで日暮れも早い。町は高原川沿いで、川への傾斜地にへばりつくようにしてありました。

藤波橋という脇にその「碑」がありました。「大原騒動」「義民之碑」とありました。以下看板の説明。

土地の代官・大原彦四郎の「検知」が厳しく、当地へ訴えてもラチアカズ、船津村の名主徳右衛門ほか5名が江戸に出向き、検知取り止めの嘆願を老中・松平武元の登城の際に「籠訴(かごそ)」した。彼らは捕らえられて斬罪に処せられた・・・

「検知」とは田畑の基本台帳のようなもんで、税の基本となる。「籠訴」は正式な手続きを無視して、主要役人の籠に「おそれながら・・」と強訴することです。当然死罪を覚悟してのことです。江戸時代はこの訴えが大変多い。村落の利を守るための犠牲です。多くは「義民」伝説で伝承されている。

そのしるしに歌が記されてました。

船津太良兵衛に 見せたいものは 盆の踊りに こがねの穂波

村落のため、いのちを投げ出したひとたちを、涙で送り、尊崇の念で碑を刻んだのが伝わります。

この「大原騒動」の顛末はどうなったかは書かれてない・・・知りたくなりました。

岐阜・土岐市への仕事かえりに守山・志段味の古墳群に寄る。

岐阜・土岐市への仕事かえりに守山・志段味の古墳群に寄る。

4世紀前半から7世紀の間に、70基を超える古墳が東谷山(背後右)の西側に造られた。この大塚古墳は5世紀後年で、当時の様が再現されている。帆立型で周りに・豪が掘られていた。壁面は敷石で、周囲には埴輪が並べられた。

志段味の北には庄内川があり、この流域の有力者のものとおもわれる…以上看板にありました。

虎は死して皮のこす・・という。権力者もこのようなものを遺す。かたちではなく、思想や芸術で遺すひともあり。そのてんワタシは何も残さない。この古墳でいうなら、土を盛り石をはこんだ人々の一人でしょう。

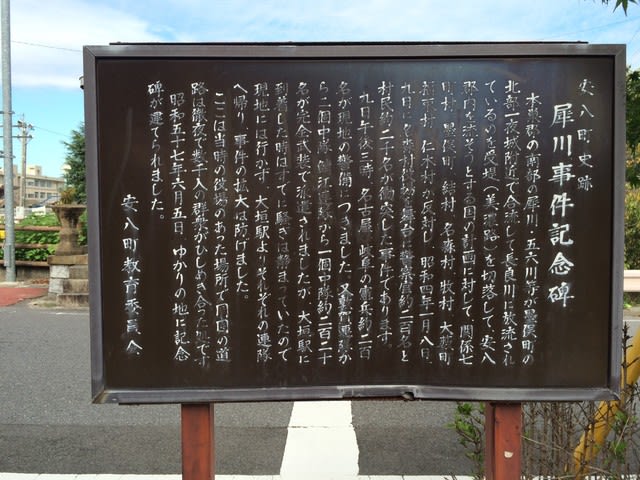

岐阜県・安八町森部村への現場納品。朝7時着。引渡しは8時半。長良川右岸の堤防近くです。時間つぶしとて田舎ですので何もない。見渡すと聳える寺院の屋根。覗いてみました。

「光顕寺」(こうけんじ)とありました。山門脇の碑に「教如上人」の旧跡とあった。

教如上人は東本願寺の始祖です。信長と強烈に闘った人です。

説明書きによると、教如は1600年関が原の戦いの前にこの地にて石田三成の手勢に追われ、命をおとす寸前にまで至った。この寺院の須弥壇(仏像を安置する壇)に隠れ難を逃れたという。そのさい壇の板戸に辞世の歌を刻んだ。それがこの寺院に残されている。

散らさじと森部の里に 埋めばや かげはむかしの ままの江の月

結果、教如上人は、森部と近隣門徒衆の石田勢への強い抵抗により救われた。後に、この地で命拾いをしたことに感謝し、森部等の門徒衆を「土手組」と称することを許した。四百年を超える「土手組」の講は、今も毎月10日に法会を重ねている。

長良川の「土手組」・・・揖斐・長良・木曽川が入り乱れ、水に対するには「土手」を総出で築かねば生きられなかった「輪中」です。結束心は筋金入りだったのでしょう。すばらしいネーミングの賞賛でしょうか。

今週は動きあり。アレコレありました。久しぶりの3百キロ走行仕事、富山・滑川行きで始まり、催事引き上げ2件、引越し、早朝現場納め等・・・です。

滑川市の運送終了後、近くに「滑川・博物館」があり寄ってみる。「博物館」というにはプチでしたが、歴史・郷土の偉人・産業等が展示されてました。なかでも大正7年の「米騒動」の発祥の地がこの滑川であることを知りました。

大正7年8月に「シベリア出兵」があり、投機による米の値上がりがありました。1升28銭だったのが3日に1銭上がり、さらには2日に1銭あがる事態となる。

ここで浜のカミサンたちがそろって米の積み出しに抗議する。騒動は日に日に増大し、また全国に広がり暴動が各地に勃発した。

結局政府が1千万円にて穀物を買い押さえすることにより収束した・・・とありました。

浜の主婦が国民の不満を引き出し全国的騒動となったわけです。きっかけは小さくても、波紋が広がるときにはひろがるものですね。最近では、集団安全保障に反対のデモが国会を取り巻きました。これもSNSの書き込みがきっかけで拡がったと聞いてます。

時間調整にて豊明市の「沓掛城址」でブラブラ。小雨に濡れて・・・本丸・二の丸跡・空掘り・曲輪(くるわ)をめぐる。

時は永禄3年(1560)5月。今川義元が当地に進軍。尾張の織田信長との決戦となる。桶狭間の戦いです。

この「沓掛城」は当時近藤景春が城主で、合戦前夜に今川勢が宿泊した平城です。桶狭間より東に直線距離で4~5キロの位置にあります。

写真の石柱のところが大手門跡。義元は・・若造の信長ごときはひとひねり・・・と揚々と入城した。しかしあっけなく敗れ首を刎ねられる。義元の京への夢は潰えた。

沓掛の城の主はその後あまたの変遷があり、関が原の戦いでは西軍・石田三成方に付き破れる。のち廃城となり、田畠に帰す。

空掘りの 埋もれし夢に 春の雨

岐阜県中山道・可児市・久々利村「西山謙之助」の屋敷跡です。先週この隣村までの納品後に寄りました。

西山謙之助といっても歴史のはじっこにも残らぬ人ですが、当地では知られてます。

幕末栃木・出流山挙兵にて23歳で倒れた志士です。彼は久久利村にて侍医師の次男として生まれる。勤皇の志篤く江戸に出て平田国学を学ぶ。尊皇攘夷に熱を挙げ、倒幕に列する。父母に宛てた最後の手紙に、この挙兵を傍観するは忍びないと親不孝を詫びている。同時に武器調達のため4名より計十数両の借金、死ぬる身にては返済かなわぬので、両親に切に懇願するマジメな青年でした。

青年西山謙之助は幕末の大混乱で、国学を通じて外国排外の心情が噴出したようです。今世界中で吹き荒れている難民排外は、雇用が奪われる、テロが起きる・・という感情より起きている。

西欧列強に侵される危機感からおきる尊皇攘夷とは色合いが異なると思うんですが・・・。

混迷・不安の時代になると人は、自己防衛のため排他的、非寛容になるのでしょうか。

先週土曜日は、長浜市からの引越しでした。早めにでかけ、長浜市東の石田町東にある観音寺に寄る。ここは秀吉と石田三成の出会いの地といわれる。

先週土曜日は、長浜市からの引越しでした。早めにでかけ、長浜市東の石田町東にある観音寺に寄る。ここは秀吉と石田三成の出会いの地といわれる。

秀吉が城持ち大名になったのはこの長浜でした。大いに賑わう町となった。そのころに鷹狩帰りの秀吉が、この観音寺に寄り茶を所望した。その寺にあった三成が献じた。その献じ方がたいへんに気がきいてた。一献はぬるめの茶を多めに、二度目の所望には少し熱めものを茶碗半分に、そして三服目には熱い茶を小さな茶碗にて献じた。喉の渇いてる時には一気に潤おせるように温めのものを大服に、落ち着いた時には熱い茶を少なくと・・・

秀吉はこの気遣いのできる三成を小姓にした。三成は有能でした。歴史上の人物評価はどうしても勝者に記述となり、敵将のものはマイナス記述となる。しかし残ったエピソードなぞは三成の冷静・直截な能力はわかる。彼の出生地のこの村は、いかにも三成びいきが見て取れる。よき殿様だったんでしょう。

豊田市の「松平の郷」に寄る。松平ー徳川の発祥の地です。東海環状自動車道の豊田松平ICの東にある。雨上がりでした。徳川の菩提寺、高月院へ続く道には中世を模した土塀が続きます。湿った空気も秋めいて気持ちよい。

松平の始祖は「親氏(ちかうじ)」、その9代目が家康です。その始祖の「願文」が残っている(写真右)。これは「大無量寿経」の経文一節です。

(仏の教えがゆきわたるところは)天下が平和となり・・・国が富み、兵火を交えることなく、人は徳を高め、思いやりの心をもち、礼節や謙譲の道を守る・・・

・・・とありました。

家康は曲りなりにも戦国の時代を終焉させたといえるでしょう。17世紀始めの元和の時代には「元和偃武」(げんなえんぶ*元和以後は武器をおさめる)の時代といれた。

なれば始祖、松平親氏の願いをかなえたのかもしれない。以後、島原の乱を除いて太平の世が四半世紀続いた。

本日は「ヤクトク」そのものの日でした。

10時に静岡・掛川行きがでる。終わった着地の会社から見上げると、お碗を伏したような「高天神城跡」でした。 140キロ走行の稼ぎで本日は予定終了です。あとは雨降る中カッパを着ての「あそび」です。標高130Mの本丸を目指す。急峻です。ゆえに難攻不落の要城です。

高天神城は遠近江の要所にあり、戦国時代には幾多の戦あり。武田信玄、その子勝頼が天正2年攻め取った。しかし徳川家康の兵糧攻めにより落城した。

幾多の曲輪(くるわ)がしっかり残っている。攻略しずらいように掘りを作ったり峰を切ったりと「城址」としては見事です。雨の中、誰もいない城址を歩くなんぞは「おたく」でしょうね。

昼メシも食わず、この城跡のふもとに「吉岡弥生」記念館にも寄る。吉岡は東京女子医科大学の創設者です。明治の時代女医を目指した艱難努力のひとです。この地の村の医者の娘でした。記念館にはコンパクトに彼女の生涯が記録されてました。誕生の旧家も移築されてました。誰もいない貸切でした。

仕事は2時間半で終わり、あとは「オタク」の時間でした。帰宅は夕方6時過ぎ、楽しい一日でした。