2021.12.1 「哺乳類科学」受理

記載的な論文と査読のあり方について

高槻成紀

ある哺乳類研究者の発言

年代や出典は不確かだが,内容ははっきり覚えている.哺乳類について書籍も論文も貧弱であった1970年代に,ある哺乳類研究者が博物学の伝統について次のような内容を書いておられた.曰く,

「欧米には博物学の伝統があるが,日本にはそれがない.そのために分子生物学のような研究は盛んだが,哺乳類の生活に関する地道な研究が乏しい.」

これに続く内容については記憶が曖昧だが,学生だった私はその言葉に強く共鳴して「だから日本の研究者もそのような研究を進めるべきだ」と思った.そして自分は学生だが,そう書いた人は大学の教授だったから,日本でもそういう研究が進められるものと期待していた.しかし私の知る限り,その人や周辺からそういう研究が生まれることはなかった.

遠藤(1992)は比較解剖学の立場から1980年代から1990年代の我が国の生物学における還元主義重視と,その必然的動きとしての記述軽視の状況を捉え,批判的警告を発している.

時が経ち,2003年に「Wild Mammals of North America」(Feldhamer et al. 2003)が出版された.A4版で5 cmほどの厚さがあるその大著は,大部であるにもかかわらず小さな文字で膨大な記述があり,本文が1187ページもあって,種ごとに文献がついていた.例えばミュールジカを例にとると,文献だけで7ページに及ぶ.1970年代に大きく水を開けられていた日本の哺乳類学は,私が「これからはその距離が縮むはずだ」と思っていたのとは裏腹に,四半世紀後にさらに隔たりが大きくなったことを思い知らされた.

記載的論文

ニホンカモシカ (Takatsuki and Suzuki 1984),

さて,この種の論文は必然的に記載的であるから,投稿してすんなりと受理されることはあまりない.多くの例ではさまざまなきびしい査読コメントがつく.その内容はさまざまだが,かなり多いのは「このことはすでに判っていることだから新規性がない」という類のものである.これは通常の科学論文では正当なコメントであることは認めたい.もし私が「どこどこのアカシカの食性」という論文を査読することになったら,雑誌と内容によって評価を違えるだろう.というのは,私は雑誌によって役割分担があると考えるからだ.もしその論文が国際誌に投稿されたのであり,何らかの生態学的概念を提唱するなどの内容であれば,その部分を読んで評価を考える.しかし,もしその論文が対象とする調査地では未知であったアカシカの食性情報を記述するという内容であれば,地方誌を奨めることになるだろう.

仮説検証型と記載型

国際誌に掲載される論文は,一般性があり,未知な内容を解明する意義が明解であり,優れた総説がされており,方法が適切で,結果が充実しており,論理的な考察がなされたものであらねばならない.その種の論文はしばしば仮説検証型である.そのような論文が価値があり,国際誌に掲載されるにふさわしいものであることを認めた上で,動物種や対象地域が個別的で,新規性はあまりない記載的な論文(このような論文を以下「個別記載的論文」とする)もまた哺乳類学には必要不可欠であることを強調したい.昆虫や魚類に比べて大量のサンプル数を確保することも飼育にも困難が伴う傾向のある哺乳類の研究においては記載的研究の価値は大きい.冒頭にあげた哺乳類研究者が強調した博物学的研究にはその種の要素がある.例えば私が取り組んできた課題の一つである哺乳類の食性解明はギリシアの時代から情報の蓄積がある.博物学には創造主によって生み出された被造物を讃えるためにあらゆる生物のあらゆる属性を記載するという精神がある.文字通り枚挙的に記載しようというわけである.しかし現代生物学では,例えば体重と食物内容との関係の原理を解明すべくクライバー則があり,有蹄類についてはジャーマン・ベルの原理(グレイザー・ブラウザーの類型,いずれも例えば高槻, 1998)があるなど,生物の特性の背後にある原則を理論的に説明することで一般性を追求する.

個別記載的研究の蓄積があることが,例えば前述の北米の哺乳類の大著に見るように,ある哺乳類の体格の南北変異とか食性の地域変異を示すことを可能にする.ジャーマン・ベル原理も個別記載的研究があってこそ可能であった.そうした俯瞰的総説は個別の情報なしには不可能である.

では個別記載的な論文は俯瞰的総説のためだけにあるかといえばそうではない.個別記載的な論文がある時代のある理論のために有益な情報となることもある.そして,また新たな発見があって考え方が変われば,別の記載的論文が役に立つこともある.その意味で,記載された事実そのものに価値があるのであり,その意義は既往の概念で評価できないこともしばしばある.

ここではあえて単純化して仮説検証型と記載型の典型例を取り上げたが,実際にはさまざまなレベルでその中間型の論文がある.

さて,論文の内容と雑誌の関係であるが,大きくいって国際誌には一般性を重んじた仮説検証型の論文が主体であり,個別記載的な論文はローカルな雑誌が掲載を引き受けるのが妥当だというのが私の考えである.もちろん前者に優れた記載的論文があったり,後者に一般性を解明した論文があることを否定するものではない.本学会で言えばMammal Studyが前者,「哺乳類科学」が後者に対応する.「哺乳類科学」は日本というローカルな地方の雑誌である.

このような雑誌の役割分担を考えると,査読のポイントも自ずと力点が違って然るべきである.私は,「哺乳類科学」は個別記載的論文が総合的に見て日本の哺乳類学を底上げするものであれば積極的に取り上げるべきだと思う.原稿の記載事実に価値があるが,執筆者が論文執筆に不慣れであることや,原稿の文章がわかりにくいこと,論理に無理があることなどはしばしばあるが,それは論文の致命点ではなく,査読によって改善すればよい.この点,現行の「哺乳類科学」の査読者には,上記の一般性追求型の論文以外は否定すべきと考えている人がいるようである.私は,それはローカル雑誌としての「哺乳類科学」のあり方としては違うと思う.このことについて私自身のささやかな体験を紹介したい.

フクロウ論文の体験

私は鳥類について一つだけ論文を書いたことがある.それはフクロウの食性に関するもので,八ヶ岳に架けたフクロウの巣箱を調べたところ,牧場に近い巣箱ではハタネズミの割合が高く,森林に近い巣箱ではそれが低くなり,アカネズミ属が多くなるという結果が得られた(Suzuki et al. 2013).実際,牧場と森林でネズミの捕獲をしたらこれを裏付ける結果が得られた.これまでの日本のフクロウの食性分析例のほとんどはアカネズミ属が主体であることを示唆しており,里山的な環境で例外的にハタネズミが多いという事例があるに過ぎなかった.このことから八ヶ岳では開拓のために森林伐採が行われて牧場が造成された結果,アカネズミ属が減少し,それまでアカネズミ属を食べていたフクロウは牧場のハタネズミを食べるようになったのであろうと考察した.考察にはアムールで調べられたフクロウの食物はハタネズミが主体であることも付け加えた. これを日本の鳥類関係の雑誌に投稿したところ否定的だった.その理由の一つは「世界中の全てのフクロウの論文を網羅的に引用しない限り受理できない」というものだった.私は,この論文の意義は森林が卓越する日本ではフクロウは基本的に森林のアカネズミ属を主食とするが,草原的な環境になればハタネズミにシフトすることもあるということを示したことにあるので,それを論じるに必要十分な引用をすればよいと考えた.そして,この査読者との議論に生産性はないと判断して取り下げ,Journal of Raptor Researchに投稿し直した.すると,その反応は驚くほど違っていた.編集者は「これは大変よい論文であり,特に牧場との距離とハタネズミの割合の関係は美しい.ぜひ論文を改良してほしい」とあった.「Beautiful」という言葉が忘れがたい.そして「日本のフクロウの食性論文はほとんどが和文で書かれているので我々は読めない.この論文で総説して特徴を記述してほしい」とあり,さらに「そちらでは手に入りにくいであろう東ヨーロッパの博物館の報告に重要なものがあるから送るので引用してほしい」として論文が添付されていた.

査読の精神

私はもちろんその査読のよい評価に喜んだのだが,同時に査読の姿勢が彼我でこれほどまでに違うのかとため息の出る思いだった.もちろん別の論文を国際誌に投稿して門前払いのように却下されたこともある.それはそれで悔しいが科学する精神として納得すべきことは納得する.しかし総合的に「よし」と判断すれば,微細な改善点はアドバイスして直し,こうすればもっと良くなると建設的な情報を提供するという対応をしてもらえば,「一緒に科学をしている」という充実感を持てる.いや,却下された場合であっても,自然界で起きていることを捉えようとしたのに,自分の方法はそれをうまく捉えるのにふさわしくなかった,あるいはとったデータの解析が不適切であったと知ることも「一緒に科学している」ことだと思える.

これに対して,論文は仮説検証型のものこそ重要であり,記載的なものはレベルが低いとし,内容を十分に理解しないまま,重箱の隅をつつくような否定的なコメントをし,まるでアラ探しをして足を引っ張ることを査読と心得違いをしているような査読者に出会うと,失意しか残らない.そういうことが繰り返されると「哺乳類科学」に記載的論文が投稿されなくなり,そうなれば日本でその種の研究が低調になるであろう.とくに若手研究者が記載的研究に関心を失うようなことがあれば,日本の哺乳類学にとって大きなマイナスである.

私は論文の査読とスポーツの解説に共通点があるように思う.よき選手必ずしもよき解説者ならずというのは周知のことである.そして解説と応援を混同している「解説者」もいる.だが,そのスポーツの世界,特に一般人が知らない,練習での苦労やプレーの背後にある意味などを論理的に解説されると「さすがにその道のプロだ」と感銘を受ける.

私自身,査読はよくするが,思えば査読とはどういうことかを教わったことはない.自分が査読された体験から査読とはこういうものらしいと推察して実行してきたに過ぎない.「哺乳類科学」の編集委員会は査読について講習をすることを検討したらどうだろうか.それによって査読の精神を理解した人に査読を依頼すれば状況は大きく改善されると思われる.

ただし,誤解があってはいけないので付け加えると,私は査読が甘くてもよいと言っているのではまったくない.すでに述べたように,哺乳類の調査では多くの事例を確保したり,観察の繰り返しが難しいことが少なくない.それだけにその記載によって言えることと言えないことを厳密に見極めなければならない.根拠がある論理的な解釈は許容されるが,主観的解釈は排除されなければならない.またその記載がどのような意義があるかは,背景を含めて明確に書かれなければならない.そうした点や記載の仕方には厳密な科学的姿勢が求められるのは論を俟たない.私が取り上げるべきであるという論文はこれらの点をクリアしたものであることを確認しておきたい.その上で,査読者には記載の価値を正しく捉えてもらいたい.

付け加えることがもう一つある.ここまで私はMammal Studyを国際誌,「哺乳類科学」を地方誌として論を進めてきた.しかしMammal Studyは「アジアという地域の雑誌」という側面もあり,その意味では私がここで論じたことはMammal Studyにも当てはまる部分があると思う.アジアという世界でも稀に見る多様な生物を擁する地域の牽引という重要なミッションを担うMammal Studyが記述を重んじるよき地方紙となればなんとすばらしいことであろうか.

結語

編集委員会と査読者が「哺乳類科学」を記載的論文を評価する雑誌にするという意識を持ち,読者,執筆者とそのことが共有されれば,個別記載的な論文が増えるに違いない.そうなれば欧米の哺乳類学との差は縮まらないまでも,開きが大きくはならなくなるだろう.

1994年の「日本の哺乳類」(阿部 1994,現在は改訂2版, 2004)は我が国の哺乳類学の一里塚であり,2009年の「The Wild Mammals of Japan」(Ohdachi et al. 2009)はその時点での記念すべき到達点であった.「哺乳類科学」に個別記載的な論文がどんどん蓄積され,これら古典的な書籍を「古いもの」にできる日が来ることを期待したい.

謝辞

東京大学総合研究博物館の遠藤秀紀教授にはもとの原稿を読んで有益なコメントを頂いた.そこでは科学哲学に言及されていたが,私はそこについて深めることはできなかった.しかし記述を軽んずる空気が現在よりも強かった1990年代の我が国の生物学の空気の意味などについて見解を共有でき,もとの原稿を改善することができた.遠藤教授に感謝申し上げる.

引用文献

阿部 永(監修)1994. 日本の哺乳類. 東海大学出版会, 東京, 195pp.(改訂2版は2008, 206pp.)

足立高行・桑原佳子・高槻成紀,2017. 福岡県朝倉市北部のテンの食性−シカの増加に着目した長期分析.保全生態学研究 21: 203-217.

Campos-Arceiz, A., Larrinaga, A. R., Weerasinghe, U. R., Takatsuki, S., Pastorini, J., Leimberger, P., Fernando, P. and Santamaria, L. 2008. Behavior rather than diet mediates seasonal differences in seed dispersal by Asian elephants. Ecology 89: 2684-2691.

遠藤秀紀, 1992. 比較解剖学は今.生物科学 44:52-54.

Feldhamer, G. A., Thompson, B. C. and Chapman, J. A. 2003. Wild Mammals of North America: Biology, Management, and Conservation. JHU Press, Maryland, 1216pp.

Hashimoto, Y., Kaji, M., Sawada, H. and Takatsuki, S. 2003. Five-year study on the autumn food habits of the Asiatic black bear in relation to nut production. Ecological Research 18: 485-492.

Kobayashi, K. and Takatsuki, S. 2012. A comparison of food habits of two sympatric ruminants of Mt. Yatsugatake, central Japan: sika deer and Japanese serow. Acta Theriologica 57: 343-349.

Ohdachi, S. D., Ishibashi, Y., Iwasa, M. A. and Saitoh, T. 2009. The Wild Mammals of Japan. Shoukadoh, Kyoto, 544pp.

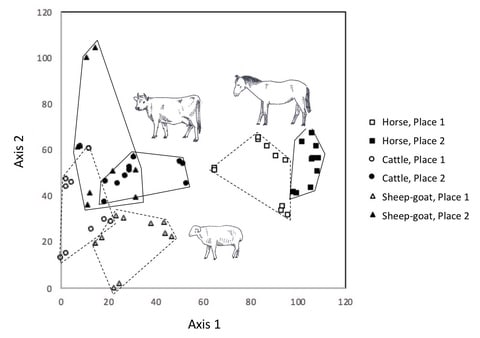

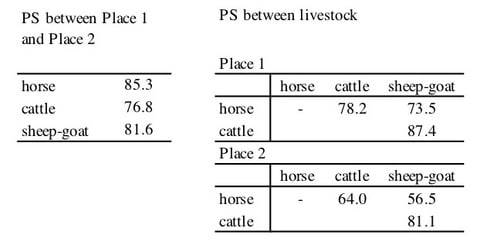

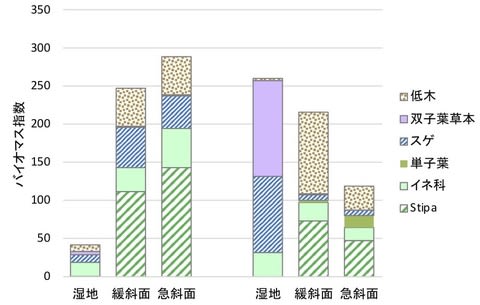

Ohtsu, A. and Takatsuki, S. 2020. Diets and habitat selection of takhi and red deer in Hustai National Park, Mongolia Wildlife Biology 2021: wlb.00749

Okutsu, K., Takatsuki, S. and Ishiwaka, R. 2012. Food composition of the harvest mouse (Micromys minutus) in a western suburb of Tokyo, Japan, with reference to frugivory and insectivory. Mammal Study 37: 155-158.

Sakamoto, Y. and Takatsuki, S. 2015. Seeds recovered from the droppings at latrines of the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides viverrinus): the possibility of seed dispersal. Zoological Science 32: 157-162.

Sato, Y., Aoi, T., Kaji, K. and Takatsuki, S. 2004. Temporal changes in the population density and diet of brown bears in eastern Hokkaido, Japan. Mammal Study 29: 47-53.

高槻成紀. 1983. 金華山島のシカによるハビタット選択.哺乳動物学雑誌 9:183-191.

高槻成紀. 1998. 哺乳類の生物学5 – 生態. 東京大学出版会, 東京, 144pp.

Takatsuki, S. 2009. Effects of sika deer on vegetation in Japan: a review. Biological Conservation 142: 1922-1929.

Takatsuki, S., Inaba, M., Hashigoe, K., Matsui, H. 2021. Opportunistic food habits of the raccoon dog - a case study on Suwazaki Peninsula, Shikoku, western Japan. Mammal Study 46: 25-32.

高槻成紀・石川愼吾・比嘉基紀. 2021. 四国三嶺山域のシカの食性−山地帯以上での変異に着目して. 日本生態学会誌 71: 5-15.

Takatsuki, S., Miyaoka, R. and Sugaya, K. 2017. A comparison of food habits between the Japanese marten and the raccoon dog in western Tokyo with reference to fruit use. Zoological Science 35: 1-7.

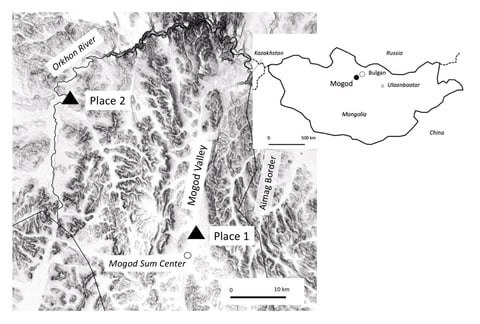

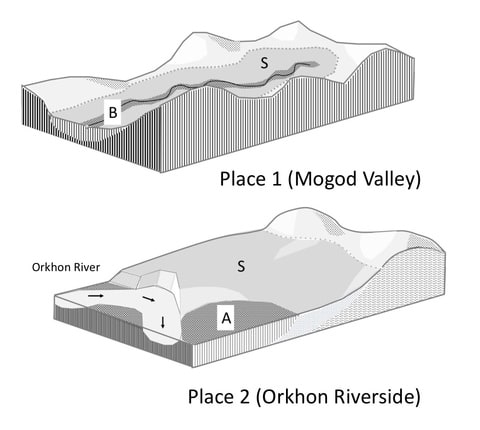

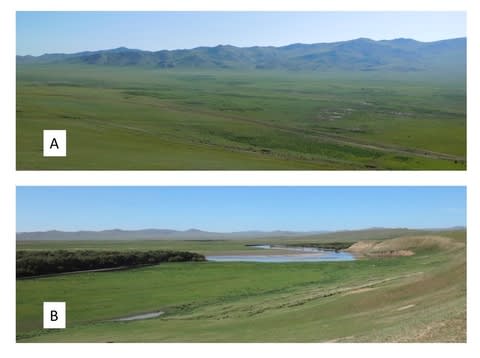

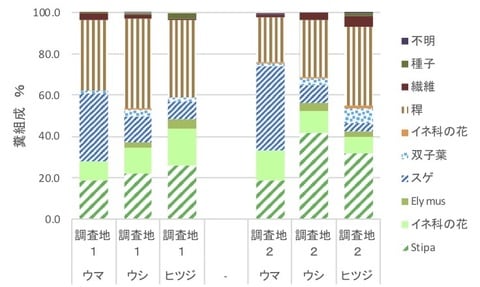

Takatsuki, S. and Morinaga, Y. 2019. Food habits of horses, cattle, and sheep-goats and food supply in the forest-steppe zone of Mongolia: A case study in Mogod sum (county) in Bulgan aimag (province). Journal of Arid Environments 104039.

Takatsuki, S. and Suzuki, K. 1984. Status and food habits of Japanese serow. Proceedings of the Biennial Symposium of Northern Wild Sheep and Goat Council 4: 231-240.

Takatsuki, S., Suzuki, K. and Suzuki, I. 1994. A mass-mortality of Sika deer on Kinkazan Island, northern Japan. Ecological Research 9: 215-223.

Tsuji, Y. and Takatsuki, S. 2004. Food habits and home range use of Japanese macaques on an island inhabited by deer. Ecological Research 19: 381-388.

Yasumoto, Y. and Takatsuki, S. 2015. The Japanese marten favors Actinidia arguta, a forest edge liane as a directed seed disperser. Zoological Science 32: 255-259.

Yoshihara, Y., Ito, Y. T., Lhagvasuren, B. and Takatsuki, S. 2008. A comparison of food resources used by Mongolian gazelles and sympatric livestock in three areas in Mongolia. Journal of Arid Environment 72: 48-55.

著者名:高槻成紀,

住所:郵便番号187-0041 東京都小平市美園町3-29-2(所属機関の住所ではなく自宅)

所属:麻布大学いのちの博物館,

ファックス番号042-347-5280,電子メールアドレス takatuki@azabu-u.ac.jp