ススキとシバの摘葉に対する反応 – シカ生息地の群落変化の説明のために

高槻成紀

植生学会誌, 39: 85-91. 2022. こちら

この論文は新しいもので2022年に公表される運びですが、データをとったのはなんと1990年です。現役時代には忙しくて論文にできなかったものがあり、退職後データを見直して論文にしていますが、これはその中でも格物古いものです。想像するに、査読者は当時小学生だったということも十分あり得ます。私の研究の多くは野外調査によるものですが、これは野外での観察現象を栽培実験で証明したもので、1年で結果を出すつもりが、3年もかかってしまいました。自分で言うのは憚られますが、明快なデータで、日本の草地学では今後引用されるはずです。

摘要:

シカ(ニホンジカ)が生息する金華山島(992ha)は森林植生が卓越するが、その中に草原状の場所が点在する。多くはススキ群落であるが、シカ密度が高い場合はシバ群落が成立する。このことはシカの採食圧に応じてススキ群落がシバ群落に移行することを示唆し、家畜の放牧地でも現象記述がある。しかしそのメカニズムを実証した研究はないので、両種の混植摘葉実験によりこのことを実証することを試みた。その結果、摘葉頻度が15日と30日を3年間継続した場合、ススキがほぼ消滅したが、60日間隔では減少しながらもススキ群落が維持された。ススキは摘葉頻度が高くなるにつれて葉長も生産量も減少したが、シバは違いがなかった。金華山島においてシバ群落が維持されている場所では夏の採食率(採食された葉数の割合)は70%以上であり、シカの強い採食圧がススキ群落を減少させてシバ群落に移行・維持させていることが説明できた。

キーワード:長草型群落、短草型群落、採食影響

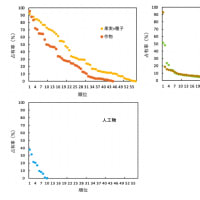

最終年のススキとシバの積算生産量に及ぼす摘葉処理間隔の比較. 誤差バーは標準偏差. 多重比較したが, 隣接する群間だけを取り上げた. α = 0.05/3 = 0.017, +:左側よりも有意に長い, NS: 有意差なし.

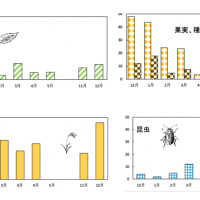

金華山島の調査地1(シバ 群落), 2(シバ 群落とススキ群落共存)におけるシカによるシバの採食率の季節変化. 誤差バーは標準偏差. **: P < 0.01, NS: 有意差なし.

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます