・Simon says/サイモン・セッズのルール

多くの人がご存知だと思います、このゲーム。

ルールは簡単で、支持者が命令の前に「Simon says」をつけた時だけその命令に従い、逆に「Simon says」をつけてない命令文に従ったら負けなのです!マーティンは、ダグラスの巧みな誘導で後者にひっかかって負け続けていましたね。

2/26追記どこかで読んだのですが、「Simon」という名前は、日本で言ったら「太郎」みたいな男子の名の代名詞なんだそうです。じゃあ「花子」にあたる英語の名前はというと、「Molly」なんですって!ここで思い出したのは、そうです、シャーロックのモリーちゃんですよね!モファティスがドイル聖典にないのに唯一レギュラーで出してる女の子は、匿名の女子代表だったのか・・・・追記ここまで

・Fisher Price

喫煙者リーマンさんがマーティンの目に煙を入れてしみさせた文句に出て来たこの固有名詞は、子供のオモチャの大手アメリカ企業です。日本にもあるのですね!私もロンドンで育児中によく見たのでイギリスの企業かと思ってましたが、そうか、リーマンさんはアメリカ人だった。

Fisher Priceのパイロット

Fisher Priceのパイロット

・Doctor=医者?

マーティンがload(積み荷) sheetで医者を見た、つまり乗客リストにDoctorという肩書きが付いている人を見たと言って、しきりに呼び出しましたが、オチはDoctorはDoctorでもアメリカ人だったので、土木業の博士号(Doctor)を持った専門家でした。博士号をイギリスではPhD又はDPhilと言うのでマーティンはとんだ間違いをしてしまったのですね。

・ Hippocratic Oath/ヒポクラテスの誓い

マーティンがその「ドクター」を呼ぶのに言ったこの誓いとは、医者がギリシャの神に対して誓った宣誓文のことで、医療関係者が持つべき倫理や思想が書かれているそうです。患者を自分の能力により報酬なしに治療しろとか、患者に利する治療法を選択せよとか、まあ、そのへんのお医者さん全員に思い出して欲しいことみたいです。

・ma'amのイギリスとアメリカの用法

さっきのDoctorでも出て来た米英の英語の違いがここにも。今度はマーティンは何も恥ずかしい間違いはおかしてませんが、ボストンに着いて、救急隊員がキャサリンにやたらとMa'amをつけるのが気になって調べました。そしたら、Madamの省略形のMa'amを、階級のないアメリカでは、お店やサービスの人が知らない人であるお客さんに呼びかける時に親しみをこめて使うそうです。イギリスでも使うのですが、女王様がMa'amだし、どちらかと言うと略してない原型Madamをきちんとした場所で知らない女性への丁寧な呼びかけとして使うので、この救急隊員の頻繁な呼びかけに戸惑ったのだと思います。税関で鼻毛切りを発見されたマーティンもやたらとSirと言われてましたね。この、カジュアルなんだけど、やたらと出て来るMa'amとSirの感じを出したくて、和訳には「お客さん」と入れてみました。

まだ通算2作目のこのエピ、マーティンとアーサーが、憎い乗客に心臓発作を起こさせて、その死まで笑いにするあたり、SitCom全開ですね!まあ、あそこまでマーティンのコンプレックスをつく悪態がつければ敵もお見事でした。

多くの人がご存知だと思います、このゲーム。

ルールは簡単で、支持者が命令の前に「Simon says」をつけた時だけその命令に従い、逆に「Simon says」をつけてない命令文に従ったら負けなのです!マーティンは、ダグラスの巧みな誘導で後者にひっかかって負け続けていましたね。

2/26追記どこかで読んだのですが、「Simon」という名前は、日本で言ったら「太郎」みたいな男子の名の代名詞なんだそうです。じゃあ「花子」にあたる英語の名前はというと、「Molly」なんですって!ここで思い出したのは、そうです、シャーロックのモリーちゃんですよね!モファティスがドイル聖典にないのに唯一レギュラーで出してる女の子は、匿名の女子代表だったのか・・・・追記ここまで

・Fisher Price

喫煙者リーマンさんがマーティンの目に煙を入れてしみさせた文句に出て来たこの固有名詞は、子供のオモチャの大手アメリカ企業です。日本にもあるのですね!私もロンドンで育児中によく見たのでイギリスの企業かと思ってましたが、そうか、リーマンさんはアメリカ人だった。

Fisher Priceのパイロット

Fisher Priceのパイロット・Doctor=医者?

マーティンがload(積み荷) sheetで医者を見た、つまり乗客リストにDoctorという肩書きが付いている人を見たと言って、しきりに呼び出しましたが、オチはDoctorはDoctorでもアメリカ人だったので、土木業の博士号(Doctor)を持った専門家でした。博士号をイギリスではPhD又はDPhilと言うのでマーティンはとんだ間違いをしてしまったのですね。

・ Hippocratic Oath/ヒポクラテスの誓い

マーティンがその「ドクター」を呼ぶのに言ったこの誓いとは、医者がギリシャの神に対して誓った宣誓文のことで、医療関係者が持つべき倫理や思想が書かれているそうです。患者を自分の能力により報酬なしに治療しろとか、患者に利する治療法を選択せよとか、まあ、そのへんのお医者さん全員に思い出して欲しいことみたいです。

・ma'amのイギリスとアメリカの用法

さっきのDoctorでも出て来た米英の英語の違いがここにも。今度はマーティンは何も恥ずかしい間違いはおかしてませんが、ボストンに着いて、救急隊員がキャサリンにやたらとMa'amをつけるのが気になって調べました。そしたら、Madamの省略形のMa'amを、階級のないアメリカでは、お店やサービスの人が知らない人であるお客さんに呼びかける時に親しみをこめて使うそうです。イギリスでも使うのですが、女王様がMa'amだし、どちらかと言うと略してない原型Madamをきちんとした場所で知らない女性への丁寧な呼びかけとして使うので、この救急隊員の頻繁な呼びかけに戸惑ったのだと思います。税関で鼻毛切りを発見されたマーティンもやたらとSirと言われてましたね。この、カジュアルなんだけど、やたらと出て来るMa'amとSirの感じを出したくて、和訳には「お客さん」と入れてみました。

まだ通算2作目のこのエピ、マーティンとアーサーが、憎い乗客に心臓発作を起こさせて、その死まで笑いにするあたり、SitCom全開ですね!まあ、あそこまでマーティンのコンプレックスをつく悪態がつければ敵もお見事でした。

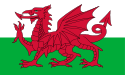

ウェールズの国旗。スマウグ?!

ウェールズの国旗。スマウグ?!