捨ておいていた着物関係の記事ですが

アップしておきます。

先の燕コーディ、

最初は縞小紋に合わせるつもりでした。

ちょっと仕事という雰囲気ではないかなと、

お召し替え。

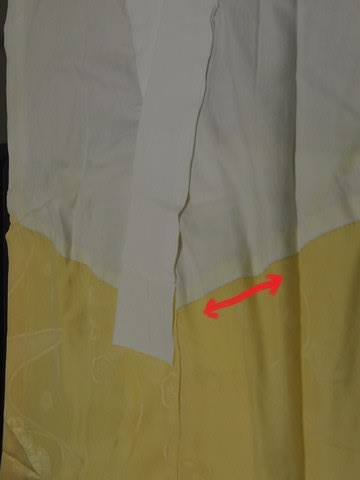

後ろからみるとそうでもないのですが、

前からみると、

ちょっとシドケないかなと。

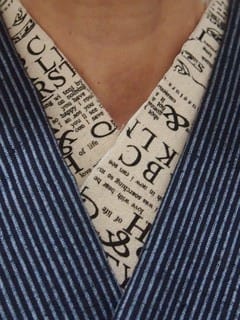

半襟はこちらのほうが合うなあ。

帯揚げはモノトーン格子。

帯締めは緑系で翡翠でした。

こちらは生紬にカーネーション。

帯締めも同じ緑ながらちょっと違う。

帯同じでも、結構印象変わるなあ、

これも着物着回しの面白さです。

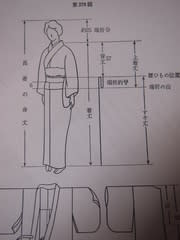

あと、帯結び。

これは前に銀座に行ったとき、

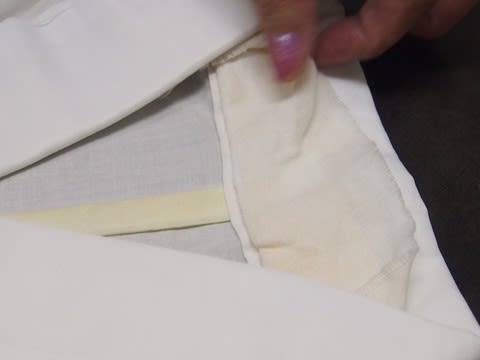

最初に結んだときには、こんな風に

お太鼓大きくてぺたんこ。

気に入らないなあ~~、

そこでふっくら結び。

やはり私はこちらが好き。

帯に通した帯締めを少し上に

持ってくるだけですが。

というわけで、

残りモノきもののアップです。

ブログネタは数々あれど、

アップの時間が~~。

残りものには福がある~~?

ありますように~~。

燕来る母は出かけてをりまする

野中

いつも応援ポチ

ありがとうございます。

励みになっております。

一

一