今朝8時30分に宿泊先のヒルホテル サンピア伊賀を出発して、一路「だんじり会館」へ。

そして、いよいよ伊賀上野の城下町の散策となりました。

(今、だんじり会館を出発したからね、と連絡が入って、筆者もいざ撮影に・・・とおせっかい(笑))

A班・B班に分かれて4町の「楼車蔵巡り」です。(筆者はB班のあとを追っかけます。)

小玉町蔵ではすでに説明終了、A班が来るまで待機中の町衆とおしゃべりして、次なる「福居町蔵」へ。

「小玉町楼車:小蓑山(こみのやま)」は、一昨年解体した時、骨組みに傷みが見つかったため修理修復しています。

新しい木と古い木が混在しています、これも大工さんの匠の技の結集。

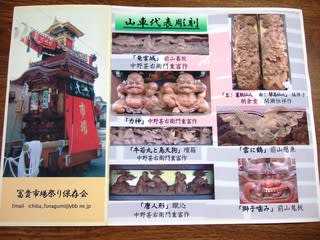

【(以下4枚は友人からの頂き物の写真、説明に間に合わなかった筆者のために提供してくれました。感謝)

小玉町集議所にて、宝物公開。

黄金の輝き:雲に鶴の透かし彫り。

(中仕切り・・・ちょうど中段にある仕切り部分の金具だそうです)

これら貴重な金具類は、昨日の久保先生の講演テーマに合わせて、町衆自らのご判断で展示頂けました。普段、真近では見られない金具を見る事が出来た、、と参加頂いた皆様からも感謝のお言葉がありました。

西へ進むと、遠くに長田の山々が見える。

そして、ここは「福居町楼車蔵」

「福居町楼車:三明(さんめい)」

この楼車の屋根部分も最近になって、修理修復が終わりました。

天井には絢爛豪華な絵が描かれているんですね、お祭りの時は「天水引幕」がかかっているので見られなかった・・・

「三明」は蔵に入っている時、屋根は下がっていますが、外に出ると屋根はせり上げます。

そのせり上げの機械?というか道具?「せりあげ万力」で「綱あげ」するそうです。

まるで「からくり」。

「だんじり入替」(2008年春)の際の「三明」、二之町筋を行く。

ではまた、つづく

そして、いよいよ伊賀上野の城下町の散策となりました。

(今、だんじり会館を出発したからね、と連絡が入って、筆者もいざ撮影に・・・とおせっかい(笑))

A班・B班に分かれて4町の「楼車蔵巡り」です。(筆者はB班のあとを追っかけます。)

小玉町蔵ではすでに説明終了、A班が来るまで待機中の町衆とおしゃべりして、次なる「福居町蔵」へ。

「小玉町楼車:小蓑山(こみのやま)」は、一昨年解体した時、骨組みに傷みが見つかったため修理修復しています。

新しい木と古い木が混在しています、これも大工さんの匠の技の結集。

【(以下4枚は友人からの頂き物の写真、説明に間に合わなかった筆者のために提供してくれました。感謝)

小玉町集議所にて、宝物公開。

黄金の輝き:雲に鶴の透かし彫り。

(中仕切り・・・ちょうど中段にある仕切り部分の金具だそうです)

これら貴重な金具類は、昨日の久保先生の講演テーマに合わせて、町衆自らのご判断で展示頂けました。普段、真近では見られない金具を見る事が出来た、、と参加頂いた皆様からも感謝のお言葉がありました。

西へ進むと、遠くに長田の山々が見える。

そして、ここは「福居町楼車蔵」

「福居町楼車:三明(さんめい)」

この楼車の屋根部分も最近になって、修理修復が終わりました。

天井には絢爛豪華な絵が描かれているんですね、お祭りの時は「天水引幕」がかかっているので見られなかった・・・

「三明」は蔵に入っている時、屋根は下がっていますが、外に出ると屋根はせり上げます。

そのせり上げの機械?というか道具?「せりあげ万力」で「綱あげ」するそうです。

まるで「からくり」。

「だんじり入替」(2008年春)の際の「三明」、二之町筋を行く。

ではまた、つづく