■1990年 アメリカ 127分

■原題「GHOST」

◎アカデミー賞 / 第63回(1991年)助演女優賞/脚本賞/

■2007.4.9 BS2

■監督 ジェリー・ザッカー

■出演

パトリック・スウェイジ(サム・ウィート)

デミ・ムーア(モリー・ジャンセン)

ウーピー・ゴールドバーグ(オダ・メイ・ブラウン)

トニー・ゴールドウィン(カール・ブルーナー)

スーザン・ブレスロウ 、

マルティーナ・デグナン 、

リック・エイヴィルス 、

ヴィンセント・スキャヴェリ

《story》

《story》

サムはモリーと幸せな共同生活を始めようとしていた。しかし、観劇後に暴漢に襲われ、サムは命を落としてしまう。サムは天国に行くことを拒否し、モリーをいつまでも見守る。ある日、サムを襲った暴漢が家に入り込み物色をする。モリーがねらわれていると思ったサムは、霊媒師のオダ・メイに頼み、モリーに危機を伝えようとする。しかし、なかなか信じてもらえない。サムとモリーしか知らない話にモリーは耳を傾け始める。サムの友人だったカールがモリー慰めに家を訪れ、モリーはそのことを相談した。その後、カールについていったサムは、その暴漢とカールがつながっていたことを知る。カールの銀行での不正操作を知り、共謀して自分を殺し、さらにモリーにもその穂先が向いたのだった。 死んでいく者の悲しみ、残された者の悲しみ

死んでいく者の悲しみ、残された者の悲しみ

愛する者が居れば、自分が死んでいなくなることが信じられないはずだ。死にたくないとしがみつくかもしれない。でも、実際にはどうしようもない。そこに居座っても何にもならない。今回は、自分が殺されたことに友人が関わり、愛するモリーにも危機があったから、そこにとどまったことが功を奏した。しかし、そうでなかったら、残されたものがいつまでも悲しみを引きずる、人生を奪われてしまうかもしれない。残された者が幸せに生きていくことをのぞみたいものだ。生きているものの人生を壊したくないものだ。サムは事件を解決して天国に行った。モリーはどうなるのだろうか。新しい出会いを素直に受け止めることができるだろうか。それとも、一生サムを思い生きていくのだろうか。映画を見ている時は素直に感動する。でも、見終わったあと、うがった見方をしてしまう。現実はどうだと考えてしまう。 1リットルの涙

1リットルの涙

本を読んだ。涙を流しながら読んだ。こんな病気もあるんだと怖くもなり、必死で生きようとしているあやさんの姿が目に浮かび、私自身の生き方をも考えさせられた。彼女の声は、多くの人の心に届き、生きる力を与えてくれている。

ドラマになったときには、毎回涙を流しながら見た。現実にはない人物もあったが、彼女の気持ちはこめられていたと思う。支え合う家族、彼女をとりまく冷たい現実。すべては否定できない。自分だってその現実を作り出している一人なのだから。最終回は、忙しい時期と重なって見損なってしまった。ある日、インターネットでその最終回がYou_tubuであげられていた。ラッキーだった。だから、最終回は最近見た。そして、今回の特別編・・・何かつながりがあるような気がして、自分自身の暗示になった。この特別編も涙を流しながら見た。わかっているのに涙が出るのは、年のせいだろうか。それとも、そんな人とのつながりに飢えているからなのだろうか。私自身も1リットルの涙を流し、そして生きていく力を得ることができた。映画は見逃したので、いつか機会があれば見たい。

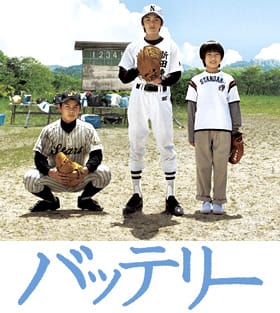

■2006年 日本 119分

■2007.2.27 TOHOシネマズ緑井 試写会 with h

2007.3.23 TOHOシネマズ緑井 with t

2007.3.23 TOHOシネマズ緑井 with t

■監督 滝田洋二郎

■出演

林遣都(原田巧) 山田健太(永倉豪)

鎗田晟裕(原田青波) 蓮佛美沙子(矢島繭)

萩原聖人(戸村真) 上原美佐(小野薫子)

濱田マリ(永倉節子) 米谷真一(沢口文人)

太賀(東谷啓太) 山田辰夫(草薙)

塩見三省(阿藤監督) 岸部一徳(校長)

天海祐希(原田真紀子-母)

岸谷五朗(原田広-父)

菅原文太(井岡洋三-祖父)  《story》

《story》

原田一家は、巧の弟の青波の静養のために、母の実家の岡山県新田に引っ越した。巧が中学に入る直前だった。さっそくランニングをしていた巧は、神社だ永倉豪に出会う。次の日、巧の球を数球で受け取るほどのキャッチャーだった。中学の野球部に入部したが、規則を無視する巧の言動にいらだった3年生が、巧を倉庫でリンチする。そのことがばれて、野球部はしばらく活動停止となる。顧問の戸村は、引退試合を3年生にさせてやりたいと、横手の4番打者門脇と巧を勝負させる。巧は門脇を三振に打ち取り、横手との練習試合をものにする。しかし、その練習試合で巧と豪の息が合わず、門脇に打たれるのだった。その後、二人のバッテリーは顔を合わすことができなくなってしまった。そして試合直前青波が倒れ病院にかつぎこまれる。母から、巧の野球のせいで青葉を苦しめていると攻められる。巧は、再び豪とバッテリー組み、試合に出ることができるのだろうか。 これはこれでよし

これはこれでよし

というのは、原作のイメージとはちがうからだ。もし原作通りの巧だったら、こんなにさわやかにはいかないだろう。もっとどろどろとした、自分勝手な孤立した人間だから、人の気持ちがわかっても自分を変えるなんて考えられない。だから、子ども向けのさわやかな映画にはならない。この映画の巧は好きだ。自分中心に見えて、心の奥底には優しさがある。その優しさは単に傷をなめるようなものではなく、他人も自分をも突き放せる優しさだ。スポーツの勝負にはやさしさは無用。自分を惑わせるだけ。ここにある優しさは、他人をけ落とすのではなく、真っ向から正々堂々と直球勝負できる強い優しさだと思う。そんな青春ドラマの巧にしたくないとあさのあつこさんは言っていたような気がするが、まさしくその青春ドラマの巧だ。 公式サイト「バッテリー」

公式サイト「バッテリー」

試写会当たった息子は試験

試写会当たった息子は試験

このペアー試写会が当たった息子は、この日から試験だった。仕方ないので、上の息子と二人で行った。最近、試写会が当たらない。1度当たったら何年間か当たらないのだろうか。下の息子には悪いけど、この映画はおもしろかった。最初の舞台あいさつで、監督と永倉豪の役の子が来て、あいさつした。「神様の宿題」のアナウンサーが司会をしていた。それらもラッキーなことだ。上の息子とも、この映画はおもしろいと意見が一致した。下の息子が行きたければ、もう一度見てもいいと思える映画だ。ちなみに、私はまだ6巻を読んでいない。4月に文庫本が出るらしい。楽しみにしている。

2007.3.23

2007.3.23

試験で行けなかった息子と再び

試験で行けなかった息子と再び

何度見てもいいと思う映画、映画館なら何度も見たくなる映画。バッテリーはその両方をもっている。お金を出しても、映画館ならもう一度見てもいい映画だった。だから、三男と再び見に行った。見ているようで見ていない、覚えていないことがいっぱいあった。きっと何度見ても新しい発見があるにちがいない。特に私は、人の名前も顔も、風景も、細かいところを記憶に留めることが苦手だ。だから、後からどんな内容だったか語ることが苦手だ。できるだけ記録に残したいと思って始めたのがこのブログだ。やっぱり本とちがう。巧が不器用ながら、人との関わりを模索しているように見える。そして、何かがつながった感動があった。本は、なんだか絶望的な孤独な人間。自分勝手で、自分の思うとおりにならない人はいらないといった感じがした。本の6巻で、映画のようなラストが訪れるのだろうか。 新年度が始まった

新年度が始まった

昨年は転勤で、「何もわかりません」が通用したが、今年はそうはいかない。不器用さを全面に出さなければならないだろう。うまくいかなくても、精一杯自分から進んで行動し、努力しなければいけないだろう。『できるだけ早めに』『ジョークを言えるゆとりを』『謙遜し相手を讃える』この3つをモットーにがんばろうと思う。問題は体力ではなく、心の落ち着きだ。鬱にならないように、楽観的に考える。自分を責めない。他人も責めない。楽しいことだけを考える。新しい上司に代わり、職場全体が変化する。できる自分ではなく、できないけどがんばる自分であることが大切だと思う。

■2004年 韓国 105分

■原題「When I Turned Nine」

■2007.2.11 wowow

■監督 ユン・イノ

■出演

キム・ソク(ヨミン) イ・セヨン(ウリム)

チョン・ソンギョン(ヨミンの母)

チュ・ドンムン(ヨミンの父)

キム・ミョンジェ(ギジョン)

ナ・アヒョン(クムボク)  《story》

《story》

「会いに行こう、あのころのあなたに」

1970年代、田舎の小学校に通うヨミン。彼は9才でありながら、5年生をも負かすガキ大将。でも、不良少年から友だちを守り、母を亡くした友だちと弁当を分け合い、片目を失った母のためにサングラスを買おうと、密かに小遣い稼ぎの仕事をしている優しい少年だった。ある時、アメリカ育ちの女の子ウリムが転校してきた。気になるヨミンは彼女に手紙を送るが、それを先生に告げ口されてしまう。ヨミンに好意を寄せるクムボクは、ついついウリムと対立してしまう。ヨミンの周りではさまざまな出来事が起こる。そして、ついにウリムとの別れの日が・・・。 9才とは思えない堂々とした心の成長

9才とは思えない堂々とした心の成長

小学校3年生か4年生だ。ギャングエイジの雰囲気を漂わす仲間たち。でもその中で、冷静に周りを見つめ、淡い恋心で混沌とする自分の心をとらえようと、正面から突き進む少年の純朴さに心惹かれる。なぜにあんなに堂々とできるのか、もうそこから大人の世界に足を踏み込まざるを得ないものがあった。貧しさや偏見を乗り越えようとする強さと優しさがあった。それが善のガキ大将となり、昔の良き時代を思わせるのかもしれない。今の苦しみはいびつに心を壊してしまう。けなげに生き抜く姿が失われていく時代のような気がする。町並みだけでなく、そんな子どもの存在さえ懐かしく感じてしまうのは、さみしいことかもしれない。

「けなげ」言えば、父親の死を隠していたウリムもだけど、ヨミンのことを一途に思うクムボクも、とてもかわいく思う。今まで自分のそばに自然にいたヨミンが、離れていくさみしさを感じ、ついついウリムに当たってしまう。でも、クムボクも心の中には純朴な優しさがいっぱい。ウリムとの別れの日は涙がいっぱい出てきた。

そんな、さまざまな出来事の中で、それらを通して葛藤しながらも、心の奥底には優しさを気づいていく子ども時代、どうしてそれが今懐かしいと思うのだろう。 あんな学校が日本にもあったんだ

あんな学校が日本にもあったんだ

1970年代の韓国。そのころの日本も、先生は悪いことに対してはあんなにたたいていたのだろう。ちょっとひどいたたき方だった。あの上靴をくわえさせ、廊下に正座させるのも、今では考えられない。ちょっとこづいたりしただけで、今の学校は大問題だ。体罰がいいとは思わないけど、何もかも学校に押しつけて、学校を不満のはけぐちにするのはやめてほしい。

私が小学生の頃は、教室でタバコを吸う先生がいた。反面、放課後残った人たちにアイスクリームをおごってくれる先生もいた。今は、放課後なんてないようなものだ。時間がゆっくり、それでいて濃く深く、あたたかく流れていたような気がする。そんな時代はもうやってこない。これからの学校はよくなる見通しはない。もっと人間関係がバラバラになり、希薄なる政策が次々とやられる。教育基本法の改正がその第一歩。いじめは増える。自殺者も増える。みんな精神を病む。これではいけないのだけど。 公式サイト「僕が9歳だったころ」

公式サイト「僕が9歳だったころ」 かばんを忘れた

かばんを忘れた

大きな仕事道具を入れたかばんを無くした。家にたどり着いて、車をおりようと助手席を見たら、あの大きなかばんがない。えーっと驚いて記憶をたぐる。レストランで会議があった。駐車場が狭くて、助手席側から乗った。そのとき落としたまま帰ってしまったのか。でも、あの大きな重いかばんが落ちたら気づくだろうに。あわてて、また車でそのレストランに向かった。駐車場にはなかった。一応、レジのおじさんにも伝えて、見つけたら連絡をしてもらえるように頼んだ。もしかして職場に・・・。そんなことあるかなあ。いや、職場の駐車場から、車に乗り込むときに、その場に置き忘れたかもしれない。いやいや、元から車に積んでなくて、職場の部屋にそのままあるかも・・・。まさかそんな忘れ方をするはずがない。と、思いながら戻ってみたら、私の椅子のところにあった。駐車場に置き忘れたのか、元から持ってでなかったのかわからないけど、まずはひと安心。と同時に物忘れの激しさに落胆。大きな、取り返しのつかない忘れ方をしなければいいが、と明日からが不安になった。 『メリーゴーランド』 萩原 浩 【BOOK】

『メリーゴーランド』 萩原 浩 【BOOK】

腹が立つやら、おかしいやら。どちらかというと腹が立った。税金はこんな風に使われているんだ思うと、公務員にバッシングがいくのもわかる気がする。しべての公務員がそうなのではないと思う。啓一のように、必死にその仕事をまっとうしようとがんばっている人もいる。でも、同じ役所でありながら、足を引っ張り合ったり、連携したつながりがもてないところは、役所の体質なのだろう。あまくだりの人たちの、あからさまな自己中は何なんだ。よくしようという意欲のかけらもない。保身あるのみ。お金のかからない天下りならいいけど、対して何もしていなのに、給料や退職金だけは多いなんてやめてほしい。税金をいかに私服に入れるかの組織作りがいっぱいだ。成果主義や勤務評定による賃金格差が、こういった体質をよくするとは思わない。むしろますますひどくさせてしまうだろう。人と人との関わりを希薄にさせる取り組みは、結局逆効果になるものだ。むなしくなるけど、一人でも喜ばせることができたら、前進だと思うことも大切かもしれない。来宮たちのふたこぶ座や鉄騎隊たちの、ともにひとつの夢に向けて動くときの心のつながりができた。柳井や徳永だってそうだった。何より、家族で乗った最後のメリーゴーランドこそ、最大の収穫だったのかもしれない。大きなものだけを見ようとすると、小さなものがしょうもなく見えたり、視界にさえ入らなくなったりする。いつも、小さなものに目を向ける姿勢が大事なんだと思った。大きくなりたいとは思わないけど、足下の雑草に目を向ける気持ちは持ち続けたい。それこそが本当の役所の仕事と成り得るのではないだろうか。

■2003年 韓国 104分

■原題「...ing」

■2006.1.9 シネツイン1

2007.2.6 wowow

2007.2.6 wowow ■監督 イ・オニ

■出演 イム・スジョン(ミナ) キム・レウォン(ヨンジェ) イ・ミスク

《story》

《story》「アナタにとって最高の贈りものは何ですか?」

幼い頃から入退院を繰り返してきたミナ。ミナの左手は誰にも見せられない。だからいつも手袋をしていた。人は好奇な目で見る。友だちはいない。学校では絵を描いている。唯一の友だちはママ、ミスク。ある日同じアパートの階下に引っ越してきた、ヨンジェ。

「仕組まれた恋」

しかし、本当に恋したのはヨンジュだった。そして、恋を仕組んだ理由とは・・・恋の行方は・・・

仕組まれた恋だけど、だれもがピュアだった。そして、それは人を思うが故に、人を愛するが故に、人と人が深く心で結ばれるからこそ、別れの悲しみがあった。この悲しみは幸せをいっぱい持って去らなければならない悲しみだから、見る人の心を打つ。 母親の愛、それはかけだったかもしれない。いや、しっかり人を見定めた、本当に未来を見定めた、母親の愛。仕組む相手はだれでもいいはずはない。ミナの幸せを思い、仕組んだのは母だったけれど、恋に導いたのは自然な運命だったのかもしれない。 ヨンジュのユーモアあふれる人柄はだれをも虜にするだろう。頼まれたとはいえ、ミナを楽しませようとする行動にはやさしさがいっぱいあった。だからこそ、それが本当の愛に変わっていったのだと思う。 ミナは、大きく感情を出さないけれど、母にもヨンジュにも愛をいっぱい感じ、そしてミナなりの表し方で愛を伝えていた。それがとてもいじらしく感じられた。 イム・スジョンは当時23才、とても幼く見える。たばこを吸うシーンは中学生が吸っているみたいで、ヨンジュが言うように不良少女に見えた。ヨンジュ役のキム・レウォンの方が1才年下なのは驚きだ。

仕組まれた恋だけど、だれもがピュアだった。そして、それは人を思うが故に、人を愛するが故に、人と人が深く心で結ばれるからこそ、別れの悲しみがあった。この悲しみは幸せをいっぱい持って去らなければならない悲しみだから、見る人の心を打つ。 母親の愛、それはかけだったかもしれない。いや、しっかり人を見定めた、本当に未来を見定めた、母親の愛。仕組む相手はだれでもいいはずはない。ミナの幸せを思い、仕組んだのは母だったけれど、恋に導いたのは自然な運命だったのかもしれない。 ヨンジュのユーモアあふれる人柄はだれをも虜にするだろう。頼まれたとはいえ、ミナを楽しませようとする行動にはやさしさがいっぱいあった。だからこそ、それが本当の愛に変わっていったのだと思う。 ミナは、大きく感情を出さないけれど、母にもヨンジュにも愛をいっぱい感じ、そしてミナなりの表し方で愛を伝えていた。それがとてもいじらしく感じられた。 イム・スジョンは当時23才、とても幼く見える。たばこを吸うシーンは中学生が吸っているみたいで、ヨンジュが言うように不良少女に見えた。ヨンジュ役のキム・レウォンの方が1才年下なのは驚きだ。  「アメノナカ」の意味は何だろう。なぜカタカナなんだろう。漢字だと固いイメージ、ひらがなだとしらけた感じ、カタカナは少し距離を置いた感じかな。カタカナのイメージは冷たさなんだけど、その後にくる「青空」が暖かさをにじませてくれる。塩辛さの中の甘さのようなもの。原題の意味はよくわからないけど、この日本語の題はよく考えてあると思う。映画の中で、実際に雨が降り、ヨンジュが傘を届ける場面がある。その傘は、外側が黒く、内側が青空の絵になっている。たとえ悲しい現実があろうとも、心の中は青空のように幸せだよって語っているみたいに。そして、二人で腕を組んで歩く場面は、心に残る。

「アメノナカ」の意味は何だろう。なぜカタカナなんだろう。漢字だと固いイメージ、ひらがなだとしらけた感じ、カタカナは少し距離を置いた感じかな。カタカナのイメージは冷たさなんだけど、その後にくる「青空」が暖かさをにじませてくれる。塩辛さの中の甘さのようなもの。原題の意味はよくわからないけど、この日本語の題はよく考えてあると思う。映画の中で、実際に雨が降り、ヨンジュが傘を届ける場面がある。その傘は、外側が黒く、内側が青空の絵になっている。たとえ悲しい現実があろうとも、心の中は青空のように幸せだよって語っているみたいに。そして、二人で腕を組んで歩く場面は、心に残る。  アメノナカノ青空 公式サイト

アメノナカノ青空 公式サイト 2007.2.6 wowow

2007.2.6 wowow

あの手を美しく感じるとき

あの手を美しく感じるとき3本の指。つい見てしまうだろうなあ。それも当たり前。目がいくのは自然なこと。でも、彼女にしてみれば、道を歩くとそんな人がいっぱいいて、じろじろ興味本位で見ていることと同じ。毎日毎日ひとりの私といっぱい出会う。興味本位からその手を愛おしく思えるヨンジュのような心に変わったとき、ミナはきっと手袋をはずすことができるんだと思う。ラストの写真の個展で、その手を母が握りしめている写真が展示されていた。見てほしい、でも見られたくない、そんな二つの気持ちを感じた。見る人の多くは、私みたいに興味本位で見るだろう。だから白黒なんだと思う。でも、ヨンジュは愛する人の手を見てほしいという気持ちが写真にあふれている。この映画を見終えた人は、きっと壁をひとつ乗り越え、この手を愛おしく思うにちがいない。なぜなら私もその一人だから。

同じ気持ちになれたうれしさ

同じ気持ちになれたうれしさ「この映画おもしろいよ」・・「この本は感動するよ」・・・今までどんなに紹介しても、その答えが返ってくることはめったにない。ほとんどない。だから映画もいっしょに見に行くことはない。いっしょに行こうと言ってほしいけど、映画自体だけでなく私自身と行くことに抵抗があるのだろう。本もおもしろい本を紹介するけど、読んで良かったよという返事はない。読んでいるのか読んでいないのかもわからない。いつの間にか本だなに戻ってきている。「夜のピクニック」も進めたひとつ。最近次男が、この映画の主題歌「ふたり」をギターで弾いている。同じ気持ちになれたのかな。だったら、いつか映画をみてほしい。「バッテリー」も読んだみたいだ。映画や本や、同じ気持ちで語れたらどんなにいいだろう。今までほとんどその分野では相手にされなかったかったから、子どもの成長をうれしく思う。

『バッテリー』 著/あさのあつこ 角川文庫

『バッテリー』 著/あさのあつこ 角川文庫岡山から県北の広島との県境にある新田に引っ越す一家。病弱な青波や仕事で体を壊した広のことを考えての事だった。巧は4月からその地元の新田中学校に通うことになる。今までともに野球をしてきた仲間と別れてのことだった。巧は決して自分のペースを崩さない。自分一人で進む力と自信があった。そしてプライドがあった。みんなで肩を組み和を重んじた野球をやってきたわけではない。それを望んでいるわけではない。ただ、自分の球をしっかり捕球してしてくれる捕手は必要だった。そして、この街でその捕手にふさわしい豪に出会うのだった。

この主人公は好きになれない。嫌悪感さえ感じてしまう。しかし、読み進めてしまう。不思議な魅力のある作品だ。これが児童書だから、なおさら不思議だ。ある意味こんなだれとも交わらない孤独な戦うボクサーのような雰囲気を持つ。気怠い心の中に、大きな自分だけの夢を持ち、まっしぐらに進もうとする。自分中心なわがままな巧。もっと青波たちに優しくしてやれよ、言いたくなってくる。とことんそうなのか、ただ不器用なのかわからない。ただ、一人で進んでいるようで、多くの人の支えがあるからこそだということは言える。

この主人公は好きになれない。嫌悪感さえ感じてしまう。しかし、読み進めてしまう。不思議な魅力のある作品だ。これが児童書だから、なおさら不思議だ。ある意味こんなだれとも交わらない孤独な戦うボクサーのような雰囲気を持つ。気怠い心の中に、大きな自分だけの夢を持ち、まっしぐらに進もうとする。自分中心なわがままな巧。もっと青波たちに優しくしてやれよ、言いたくなってくる。とことんそうなのか、ただ不器用なのかわからない。ただ、一人で進んでいるようで、多くの人の支えがあるからこそだということは言える。 今現在、文庫本Ⅴまで読んでいる。

■1979年 アメリカ/フランス 111分

■原題「A Little Romance」

■2007.1.25 wowow

■監督 ジョージ・ロイ・ヒル

■出演

ローレンス・オリヴィエ(ジュリアス)

ダイアン・レイン(ローレン・キング)

セロニアス・ベルナール(ダニエル・ミション)

アーサー・ヒル(リチャード・キング)

サリー・ケラーマン(ケイ・キング)

ブロデリック・クロフォード(本人)

デヴィッド・デュークス(ジョルジュ・デ・マルコ)

《story》

《story》13才のダニエルとローレンが出会ったのは、ベルサイユ宮殿だった。ダニエルは映画マニア。タクシー運転手の父と二人暮らし。ローレンは実業家の娘。再会した二人は、ふとしたことからジュリアスという老人と出会う。そして、その老人から、ベネチアにあるため息の橋の下で日没の瞬間にキスした恋人たちは永遠の愛を手にすることができるというサンセット・キッスの伝説を聞く。ローレンは突然アメリカへの引っ越しが決まり、その前にダニエルとベネチアに行くことを決める。ジュリアスに手伝ってもらい、競馬で何とかお金を手に入れた。そして家出同然で、とともにベネチアに向かうのだった。

夢を追いかけるすばらしさ

夢を追いかけるすばらしさ切ない恋ではない。「小さな恋のメロディ」の方が切ない感じがした。ただいっしょにいたいだけ、そんな素直な気持ちが切なさをふくらませた。それよりももっと無邪気な恋。二人で幻を追い、実現させようとする心は、お互いの共通の夢。二人の目は、ベネチアの橋をめざしていた。お互いを見つめ合う場面が感じられなかったのは残念。それだけに、恋よりも夢の実現の方が大きく見えた。

この映画を作ったの監督が「明日に向かって撃て」や「スティング」だったとは。最初のシーンが、「明日に向かって撃て」だった。ベネチアの映画館で見ていたのが「スティング」だった。どちらも大好きな映画だ。そういう入れ方も楽しいものだ。その映画マニアのダニエルは、やはり恋して切なく悩む少年ではなく、ローレンの夢の実現に向けて手助けする協力者のような様子だった。自信過剰すぎて鼻につくかも。

未来への夢

未来への夢子どもの頃は、ウルトラセブンになりたいと本気で思っていた。しかし、あとからこんなことも考えた。変身して大きくなったら街を歩くのに苦労すると思った。まちがって道路や建物を壊してしまったり、電線を切ったり、もしかしたら誰かを踏みつぶしてしまうかもしれない。それでも、世の中から悪をなくすんだと正義感に燃えていた。

職業としては、タクシーの運転手やバスの運転手。自動車が好きだった。机の引き出しを引っ張り出して、その引き出しの裏側に道を書いて、直方体のつみきを自動車代わりにして遊んでいた。今でも車を運転することは好きだ。バスの運転は無理だから、ハイエースを買って乗ることを夢見ていた。これは実現した。もう10年も乗ってるけど、どうしようもなくなるまで乗り続けたい。これからの夢。みんなでキャンプに行きたい。みんなで世界旅行したい。みんなで沖縄や北海道にも行きたい。映画館を作りたい。まあ、お金がかかることばかり。これらの夢の実現はなさそう。

『夕凪の街 桜の国』 こうの史代 【Comics】

『夕凪の街 桜の国』 こうの史代 【Comics】映画化されると聞いて、本屋で買い求めたコミックだ。もう撮影をしたと新聞に載っていた。このマンガがどんな映画になるのだろう。実際のところ、このマンガを読んでみて、よくわからなかった。マンガというものに慣れていないせいなのか。それとも難解なのか。原爆で死ぬべき人間が生き残って、死んだ人間に申し訳なく思い、悩み、そして原爆症で亡くなっていく。原爆に合い、生き残った者の苦しみ、戦争が終わっても、いつ病気になって死ぬかもわからない恐怖。原爆のことをほとんど知らない、知らされていない現代の子どもたち。そんな問題点を投げかけているのだろうか。「夕凪」とは、風が止んだ夕暮れ、静かな1日の終わり、いや、嵐が過ぎ去ったあとの荒れ果てた風景の中の静けさ。何もなかったかのように、春、桜が国を彩る。今一度、ヒロシマを見つめなおさなければいけないよなあ。

■2005年 イタリア 114分

■原題「La Tigre e la neve」

■2007.1.13 シネツイン2

■監督 ロベルト・ベニーニ

■出演

ロベルト・ベニーニ(アッティリオ・デ・ジョバンニ)

ニコレッタ・ブラスキ(ヴィットリア)

ジャン・レノ(フアド)

トム・ウェイツ(トム・ウェイツ)

エミリア・フォックス(ナンシー)

ジャンフランコ・ヴァレット(アッティリオの弁護士)  《story》

《story》

「心が君に届くまで、僕は愛を送り続ける」

2003年、イラク戦争が起こる少し前のローマ。アッティリオは詩人で、大学でも詩の講義を行っていた。アッティリオは、毎晩愛する彼女と結婚する夢を見るのだった。現実でも彼女と結婚し、二人の娘がいたのだが、彼の浮気で、彼女とは別居中だったのだ。彼は、何度も彼女に再び愛の告白をするのだが受け入れてもらえなかった。ある日、彼女がイラクでけがをして入院しているという連絡を受ける。イラクとアメリカとの戦争が始まったのだ。イラク行きの飛行機はすべて欠航。アッティリオは彼女を助けるために、赤十字のボランティアに入り込み、バクダッドを目指すのだった。彼女は脳水腫で意識不明。薬品がなく、このままでは死を待つだけだった。アッティリオは必死で薬品を探し回るのだった。果たして彼女を助けることができるのだろうか。 この人の愛の表現

この人の愛の表現

「ライフ・イズ・ビューティフル」のときと同じように、よくしゃべる。ときどき、ちょっとだまっていて・・・と思うときもあるけど、この人の独特の愛の表現だと思う。そして心に残る。しゃべるチャップリンのような感じで、ほのぼとした愛情が伝わってくる。思いはストレートで心の中がにじみ出てきて、甘えた雰囲気を漂わす。まさにチャップリンみたいだ。あのステテコのような出で立ちで、結婚式をあげるシーン、たくさんの医療品持って、バイクで走るシーン、それにラストの、ペンダントを見て、「私を助けてくれた人はあなただったの」と分かるシーンは「街の灯」そのものだ。ただ、イラク戦争という現実を背景にしているが、どこか無理があるような気がする。 あんなに一途に愛せること

あんなに一途に愛せること

それはうらやましい限りだ。浮気も、ヴィットリアをもっと愛するための通過点だったのかもしれない。ほんとに大切な人だと思ったら命がけだ。異国の地でも、たとえそれが危険な戦場でも助けに行きたくなる、守りたくなる。そう思うことができて、疑うことなく本気で行動できることが、どんなに幸せなことか。どうしても、自分がかわいくなるし、そこまで勇気が出ない。願っていても、一線を越えられない。その自己矛盾の渦の中から、永遠に抜け出せないでいるのだ。まっすぐ見れないし、まっすぐ見ていても横が気になる。そばを可愛い女性が通れば目が向く。でも、その人を愛すことは、まずない。「一途に愛する」それができたら、人生を最高のものに変えることができるだろう。 公式サイト「人生は、奇跡の詩」

公式サイト「人生は、奇跡の詩」  何も覚えていない、覚えられない

何も覚えていない、覚えられない

昔から頭が悪くていろいろ困っている。まず、登場人物の名前が覚えられない。洋画だと顔が覚えられない。正確な台詞や、背景となる町の名や、店などの名前が覚えられない。おもしろかった映画も、1年たてばかなり内容を忘れている。昔見た映画は、初めて見るような感覚だ。ところどころ見たような感じしか残っていない。題名を見ても、思い出せない。私は病気なんだろうか。いつもぼーっとしている。昨年、脳ドックを受けたが、異常はなかった。覚えられない、はっきりとした言葉で記憶に残らないと言うことは、語れないということなのだ。会話に入れない。自分も見ていて、感動したのに、「感動した」と言えても、ただそれだけで終わってしまう。この記憶障害は、わたしの生活すべてに影響している。私が、微かに記憶しているのは、霞のような雰囲気であり、言葉に表せない香りのようなものだけ。悲しくなってくる。せめてできる範囲で記憶を残したいと思って始めたこのブログが1年たちました。

■1997年 アメリカ 189分

■原題「TITANIC」

◎アカデミー賞 / 第70回(1998年)作品賞/監督賞/撮影賞/主題歌賞/音楽賞(オリジナルドラマ)/美術賞/衣装デザイン賞(カラー)/視覚効果賞/音響賞/編集賞

■ 2007.1.8 BS 2

■監督 ジェームズ・キャメロン

■出演

ジャネット・ゴールドスタイン

レオナルド・ディカプリオ(ジャック・ドーソン)

ケイト・ウィンスレット(ローズ)

ビリー・ゼイン(カル)

キャシー・ベイツ(モリー・ブラウン)

フランシス・フィッシャー(ルース)

ビル・パクストン(ブロック)

バーナード・ヒル(エドワード・J・スミス船長)  《story》

《story》

「運命の恋、誰もそれを裂くことはできない」

「あなたはまだ、本当のタイタニックを知らない」

沈没したタイタニック号の船室から引き上げた金庫。その中には1枚の女性の絵が入っていた。テレビニュースを見たローズは、その引き揚げ船を訪れる。そして、その絵にまつわる話を始めるのだった。

当時ローズは17才。母親が決めた結婚相手、資産家のキャルとともに、タイタニック号に乗り込んだ。青年ジャックは、ポーカーで勝ち取った乗船券で、友人とともに船に乗った。二人の出会いは、ローズが船から飛び降りようとしているところにジャックが出会ったことだった。次第に二人は親しくなっていった。そんなときタイタニック号が氷山に接触した。船は浸水していった。ローズは、救助艇に乗らず、キャルの手をふりほどき、ジャックの元に走った。二人と多くの乗客を乗せたまま、タイタニック号は沈没していった。 何度見ても引き込まれる

何度見ても引き込まれる

約3時間という長い映画だけど、また見たくなる映画だ。3度、4度目になるだろうか。まるで自分が過去にあった出来事を思い出しているような錯覚に陥る。ジャックやローズの出会いが、「ああ、あんなこともあったなあ」という気持ちにさせられる。冒頭が現代のシ-ンから始まっているからなのだろう。もし・・もし・・と、さまざまなことを想像する。ジャックも助かっていたらどうなるだろうか。ジャックがポーカーに勝たなければ。タイタニック号が氷山にぶつからなければどうだっただろう。二人の出会い、そして恋は、確かに必然的な、運命的な、強い結びつきを感じた。たとえ死んでも二人でいたいという。しかし、最後にジャックが死んで、ローズが生き残る場面。そのまま見れば、最初から救助艇に乗れば簡単だったのに、と思ってしまう。でも、大事なのは結果ではなく、そこに行き着くまでの過程なのだということだ。二人で船に戻り、何度も制止の境目をさまよい、二人で生きる努力をしたことなんだとわかる。 差別に憤り

差別に憤り

当時は当たり前なんだろうなあ。それにイギリスは貴族社会だから、区別は当然なんだろう。客室の区別、これはお金があればいい部屋もとれるのだろうか。食事をする場所の区別、ラウンジ、デッキの区別、入ってはいけないという境がはっきりしている。ひどいと思ったのは、救出は1等の客からというところ。3等の客は出られないように鍵をかける場面は許せない。それに、見栄えを考え、救命艇の数を減らしたこと。全員にないということがわかっていての航海は、命を軽視している。女性と子どもを先に救出する場面はさすがに紳士らしい。 映画は生きる力

映画は生きる力

もう生きていてもおもしろくない、さみしいだけだなあ、と憂鬱になるとき、映画を見ると少し前向きになれる。そんな映画を好んで見るんだけど。映画の中で一生懸命に生きている人を見ると、自分もがんばらなければいけないなと思える。映画の中に入ったとき、まるで自分ががんばったかのような錯覚に陥るのかもしれない。見終わったあと、やり遂げた満足感がいいのかもしれない。ジャックやローズと一緒に生きた数日が、最後まで自分の気持ちに素直に、ともに生きることに必死だった二人の姿が、自分も少しでもそうありたいと思わせてくれた。だから、映画は挫折感をテーマにしたものではなく、生きることに力がわくようなものがいい。

■2005年 日本 117分

■2006.11.28 wowow

■監督 李相日

■出演

オダギリジョー(葛井テツ)

加瀬亮(粕谷シンゴ)

栗山千明(藤村サキ)

柄本明(藪田刑事)

光石研(嶋田係長)

森下能幸(佐藤看護士)

《story》

「世界を一瞬で消す方法がわかりました」

シンゴは、正義の味方を夢見て警察官になった。しかし、毎日デスクワークばかりでうんざりしていた。ある日、バスに乗っていてバスジャックに合う。乗り合わせていたのはテツとサングラスをかけた女。シンゴは何もできなかった。

再会したテツとシンゴ。シンゴは今までの鬱憤をぶちまげる。テツは「想像力がたんないんだよ。クソどもに想像力をつけてやろう」と、二人で復讐請負ゲームを始める。汚れた公衆トイレを請負の場として、次々とやってくる客の請負をした。医療ミスを隠そうとする医師に、子どもを虐待する母に・・・。だんだんエスカレートしていった復讐請負は、警察署の拳銃を奪うという行動へと発展していった。一方、サングラスの女は薬剤師で、彼女もまた鬱憤をはらすべく秘密の実験をしていた。

何かよくわからない映画だったなあ。「想像力」って何なんだ。真面目すぎたらだめだってことなのかなあ。何がいいたいのかよくわからなかった。世の中おかしい人ばかり。悪いことするのは、けっこう当たり前であって、不思議なことじゃない。まじめに生きようとしている人こそ、いざというときは何もできない。思いは強くても力がない、行動力がない。でも、心をそんなにしばってないテツのような生き方には、行動力があり、魅力がある。悪いことをするのって、繊細な心じゃできない。あまり人の痛みなんて感じない心か、追いつめられて破壊されてしまった心じゃないと、人を傷つけることはできない。

何かよくわからない映画だったなあ。「想像力」って何なんだ。真面目すぎたらだめだってことなのかなあ。何がいいたいのかよくわからなかった。世の中おかしい人ばかり。悪いことするのは、けっこう当たり前であって、不思議なことじゃない。まじめに生きようとしている人こそ、いざというときは何もできない。思いは強くても力がない、行動力がない。でも、心をそんなにしばってないテツのような生き方には、行動力があり、魅力がある。悪いことをするのって、繊細な心じゃできない。あまり人の痛みなんて感じない心か、追いつめられて破壊されてしまった心じゃないと、人を傷つけることはできない。 「スクラップ・ヘブン」・・切り取った天国・・・どんな意味なんだろう。二人が始めた復讐請負は初めは痛快だった。けっこう的を得ていて、頼んだ人の満足も自分たちの満足も大いにあった。でも、度を超したとき、歯車が外れた。一瞬の快感なのかもしれない。その一瞬で終われないものなんだと思う。パチンコで大当たりが出てやめればいいのに、もっと大当たりがでるかもしれないと続けてしまう。出るかもしれないけど、行き着くところはスタート地点からかなり落ちたところ。登っているようで、いつしか喜びがやけに変わって落ちていくんだ。ちっぽけな人間のはかなさを感じてしまうなあ。

「スクラップ・ヘブン」・・切り取った天国・・・どんな意味なんだろう。二人が始めた復讐請負は初めは痛快だった。けっこう的を得ていて、頼んだ人の満足も自分たちの満足も大いにあった。でも、度を超したとき、歯車が外れた。一瞬の快感なのかもしれない。その一瞬で終われないものなんだと思う。パチンコで大当たりが出てやめればいいのに、もっと大当たりがでるかもしれないと続けてしまう。出るかもしれないけど、行き着くところはスタート地点からかなり落ちたところ。登っているようで、いつしか喜びがやけに変わって落ちていくんだ。ちっぽけな人間のはかなさを感じてしまうなあ。 公式サイト「スクラップ・ヘブン」

公式サイト「スクラップ・ヘブン」

■2003年 韓国 103分

■原題「Mutt Boy」

■2006.11.26 wowow

■監督 クァク・キョンテク

■出演

チョン・ウソン(チョルミン)

オム・ジウォン(ジョンエ)

キム・ガプス(チョルミンの父)

キム・テウク(ジンムク)

《story》

「ろくでなしだけど、ヒーローになれる」

チョルミンは警察官の父と二人暮らし。一人で村をふらつくことから「野良犬(トンケ)」と呼ばれていた。チョルミンは、ある日、父から犬をもらい、その犬にもトンケと名付けかわいがった。チョルミンは高校でサッカー部に入ったが万年補欠。ある時サッカー部の先輩が、チョルミンの犬を食ってしまう。大喧嘩したチョルミンは高校を中退し、ぶらぶらした生活を送る。そこにMJKという高校中退したグループが決闘を申し込み勝ってしまう。それ以後、そのメンバーと仲良くなる。父親が、スリで捕まった少女を更生させるため、家に連れてくる。二人は次第に意識し始める。MJKの仲間の家が地上げ屋に会う。起こったチョルミンは対抗して暴力をふるい捕まってしまう。そんなチョルミンと父は対立していく。 この映画は何がいいたいのかなと考えてしまった。トンケの純粋な生き方・・・。疑問符が残る。すがすがしい生き方とは思えない。だらだらとしていて、どこか抜けている。正義感にはあふれていると思うが、何かすっきりしない思いがある。彼を動かしているものは何か。行き当たりばったりの思いのような気がしてならない。知恵がない間の抜けた行動しかとれない主人公が、それなりにがんばっていきているぞ、って感じかな。ラストの刑務所の中で戦うシーンなんて、どんな意味があるのだろう。そこで勝つことが何か価値があることなんだろうか。

この映画は何がいいたいのかなと考えてしまった。トンケの純粋な生き方・・・。疑問符が残る。すがすがしい生き方とは思えない。だらだらとしていて、どこか抜けている。正義感にはあふれていると思うが、何かすっきりしない思いがある。彼を動かしているものは何か。行き当たりばったりの思いのような気がしてならない。知恵がない間の抜けた行動しかとれない主人公が、それなりにがんばっていきているぞ、って感じかな。ラストの刑務所の中で戦うシーンなんて、どんな意味があるのだろう。そこで勝つことが何か価値があることなんだろうか。 国によって生活も文化もちがう。犬を食べることは、どうも受け入れにくい。日本でやっていることで、外国では受け入れられないこともたくさんあることだろう。でも、犬はやっぱり人のパートナーとしての、人に近い存在だよね。ウサギを食べたりするのと同じ感覚かな。

国によって生活も文化もちがう。犬を食べることは、どうも受け入れにくい。日本でやっていることで、外国では受け入れられないこともたくさんあることだろう。でも、犬はやっぱり人のパートナーとしての、人に近い存在だよね。ウサギを食べたりするのと同じ感覚かな。 「蒼」はどんな意味なんだろうか。「青」は真っ青な澄んだ空を思う。でも、「蒼」は暗く冷たい漢字のする空。トンケと呼ばれた青年の暗い人生とも言うべきだろうか。さわやかさではない。まぬけな少年の暗い人生って言う意味かな。だとしたら、映画の雰囲気は確かに題に表れている。可哀想な少年の半生かな。特技と言えばけんかに強いこと。でも、それは自分を助けはしない。力はいつか無くなるもの。もしかしたらジョンエが彼を再生させるかもしれない、そんな終わり方だった。彼女に出会ったことが、チョルミンにとっては幸福なことかもしれない。それに、父親からも、母の死の理由を教えてもらった。今まで、父親も「可哀想」という気持ちから、遠目に見ていた息子の心に本気で語りかけた場面だった。「蒼」が「青」に変わっていく、さわやかな空に変わっていく、そんな期待をこめて・・・。

「蒼」はどんな意味なんだろうか。「青」は真っ青な澄んだ空を思う。でも、「蒼」は暗く冷たい漢字のする空。トンケと呼ばれた青年の暗い人生とも言うべきだろうか。さわやかさではない。まぬけな少年の暗い人生って言う意味かな。だとしたら、映画の雰囲気は確かに題に表れている。可哀想な少年の半生かな。特技と言えばけんかに強いこと。でも、それは自分を助けはしない。力はいつか無くなるもの。もしかしたらジョンエが彼を再生させるかもしれない、そんな終わり方だった。彼女に出会ったことが、チョルミンにとっては幸福なことかもしれない。それに、父親からも、母の死の理由を教えてもらった。今まで、父親も「可哀想」という気持ちから、遠目に見ていた息子の心に本気で語りかけた場面だった。「蒼」が「青」に変わっていく、さわやかな空に変わっていく、そんな期待をこめて・・・。

公式サイト「トンケの蒼い空」

■2006年 日本 116分

■2006.11.8 バルト11

■監督 新城毅彦

■出演 玉木宏(瀬川誠人) 宮崎あおい(里中静流) 黒木メイサ(富山みゆき) 小出恵介(関口恭平) 上原美佐(井上早樹) 青木崇高(白浜亮) 大西麻恵(矢口由香)

《story》

「生涯ただ一度のキス ただ一度の恋」

静流との出会いは6年前の大学の入学式の日。人に対しコンプレックスを持っている誠人は、入学しに出ないで大学の周りを歩いていた。そこで、横断歩道をなかなか渡れないでいる少女、静流に出会い声をかける。そして写真を趣味にしていた誠人はシャッターをきる。このとき静流は誠人に恋しはじめる。

なかなか大学生活に慣れない二人。誠人はみゆきに片思い、そのみゆきに声をかけられ、仲良しのグループの仲間に入る。静流は、いつも誠人といっしょにいるのだが、誠人は静流を女性として見ることができず、静流は誠人に気に入られようと、大人の女になろうと決意する。

◎とってもさわやかな感じがした映画だった。結局ハッピーエンドとは言えないけれども、どろくささがなく、過去の懐かしい想い出の一場面として、美しい風景の一場面として、心に刻まれていく。

コンプレックスって、そう簡単にはぬぐいきれないものなのだと思う。「においがする」「自分は嫌われている」人がどう思っているか気になったら、まっすぐ人を見れなくなってしまう。でも、誠人も静流もそうじゃないような気がした。反対に人にどう思われようと、自分の信念があって、それをうまく表現できないでいるだけのように思えた。そんな二人だからこそ、写真を通じて語り合い、心がふれあえたのだと思う。

森の中の、二人の世界がさわやかでいい。それをレンズを通して、一瞬の静寂をとらえることができた。共通のつながった時。

もしニューヨークで、二人が出会っていたら、もっとハッピーな時間がやってきただろうか。今だから、そうなってほしかったと思う今ができたのかもしれない。これからの時間も美しい想い出として彩ることができるのかもしれない。

公式サイト「ただ、君を愛してる」