マイルス・デイヴィスを追っかけていくと、本当に多くの有名ミュージシャンに突き当る。

彼の1970年作のヴッチェズ・ブリューには、後に有名となる数多くのフージョン系のミュージシャンが参加している。 ウエザー・リポートのジョー・ザウィヌル、チック・コリア、パーカションのアイアート・モレイラ、後のマハビシュヌ・オーケストラのジョン・マクラフリンやビリー・コブハムらである。

ドラムのビリー・コブハムはマハビシュヌ・オーケストラで数年活動した後脱退し、1973年の初のソロ・アルバムを出す。それが、1972年のアルバム、スペクトラム(全米26位、ジャズ部門1位)でマイルスやマハビシュヌの影響を受けたバラエティーに富んだフュージョン・ロック系の素晴らしいアルバムに仕上がった。

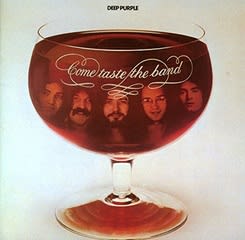

このアルバムに参加したのは、後にディープ・パープルに参加するギターのトミー・ボーリン、ジェームス・テイラーのバックやこれまたフュージョン系バンド、セクション のベース担当、リー・スカラー、それにキーボードのヤン・ハマーらが中心となってビリー・コブハムをサポートしている。

リッチーのレインボーにいた、オクトパス・ハンドのドラムで有名なコージー・パウエルは、千手観音があたかも叩いているような手数の多いビリー・コブハムのドラミングを意識していたとか、

デビッド・カバーディールがこのアルバムのトミーの演奏を聴いて感動してパープルに彼を勧誘したとか、

ジェフ・ベックがこれを聴いて、その後の活動をインストの方向に 舵を切ったとか、(実際ジェフはこのアルバムのSTRATUSという曲をライブで演奏している。)

まことしやかな話が色々あるようだ。

ハイレゾのなど音に拘る人は別として、幸いジャズ系のCDは輸入盤であれば結構安く手に入るし、わざわざCDを買うまでもと思う人は、ユーチューブなどのネットからタダで聴きことが出来るので、昔みたいにレコードにお金を沢山かけることのない便利な世の中になったと言える。

手数の多いビリー・コブハムのドラミングにトミーのギターとヤン・ハマーのキーボードが絡み、非常に楽しめる。

Billy Cobham - Quadrant 4

彼の1970年作のヴッチェズ・ブリューには、後に有名となる数多くのフージョン系のミュージシャンが参加している。 ウエザー・リポートのジョー・ザウィヌル、チック・コリア、パーカションのアイアート・モレイラ、後のマハビシュヌ・オーケストラのジョン・マクラフリンやビリー・コブハムらである。

ドラムのビリー・コブハムはマハビシュヌ・オーケストラで数年活動した後脱退し、1973年の初のソロ・アルバムを出す。それが、1972年のアルバム、スペクトラム(全米26位、ジャズ部門1位)でマイルスやマハビシュヌの影響を受けたバラエティーに富んだフュージョン・ロック系の素晴らしいアルバムに仕上がった。

このアルバムに参加したのは、後にディープ・パープルに参加するギターのトミー・ボーリン、ジェームス・テイラーのバックやこれまたフュージョン系バンド、セクション のベース担当、リー・スカラー、それにキーボードのヤン・ハマーらが中心となってビリー・コブハムをサポートしている。

リッチーのレインボーにいた、オクトパス・ハンドのドラムで有名なコージー・パウエルは、千手観音があたかも叩いているような手数の多いビリー・コブハムのドラミングを意識していたとか、

デビッド・カバーディールがこのアルバムのトミーの演奏を聴いて感動してパープルに彼を勧誘したとか、

ジェフ・ベックがこれを聴いて、その後の活動をインストの方向に 舵を切ったとか、(実際ジェフはこのアルバムのSTRATUSという曲をライブで演奏している。)

まことしやかな話が色々あるようだ。

ハイレゾのなど音に拘る人は別として、幸いジャズ系のCDは輸入盤であれば結構安く手に入るし、わざわざCDを買うまでもと思う人は、ユーチューブなどのネットからタダで聴きことが出来るので、昔みたいにレコードにお金を沢山かけることのない便利な世の中になったと言える。

手数の多いビリー・コブハムのドラミングにトミーのギターとヤン・ハマーのキーボードが絡み、非常に楽しめる。

Billy Cobham - Quadrant 4