80年代に入ると、急に宗教にのめり込んだり、そうでなくなったりとちょっと方向性を失っていたのではないかと個人的に思った。

まあ才能のある人だから、チョコ・チョコとやったらアルバムの数枚はいとも簡単に 制作してしまうのだが、聴きての方は敏感で少しマンネリ感が漂ったのか70年代と比べてレコードのセールスは落ちてしまった。

本人が目先を変えてと思ったかどうかは知らないが、新しいアルバム制作のプロデューサーにU2の一連のアルバムで成功を収めた プロデューサー、ダニエル・ラノワを起用することになる。

完成したのが、1989年の26枚目のスタジオ・アルバム、Oh Mercyである。

(ジャケのデザインが何だかニューウェーブバンドみたい)

空間の魔術師の如く、かってU2のギターが空から降って来る様に聴こえると形容された手法で 、ディランのアルバムもラノワ流に立体的なサウンドに仕立て上げられた 。

ディランの歌唱もやや大人しめで、現代的なスッキリした味わいとなった。

アメリカ南部サウンドのアクの強さもしくは泥臭さがなくなったのがよかったのか、イギリスでチャート6位となりゴールド・ディスクを獲得。

またアメリカでも30位で久々にヒットしたアルバムとなり80年代を締めくくった。

アルバムはヒットしたものの、さすが我らのディラン様、その後のアルバム制作でここでのヒットの方程式とでも言える同じアプローチを採らなかった 。

売れた方がもちろんいいけど、別に売れなくともあまり気にしないもんね〜

これを聞いたレコード会社の営業担当者は思わず、Oh Mercy!(もちろん田代まさしのことではなく、神様に向かってどうかご慈悲を!て感じですかね。)と叫んだそうな。

そんな訳ないか。

(ジャケ裏のデザイン、レコード売れようが売れまいがど〜でもいいけんね〜と言ってる様なディランの表情、そんな訳ないか。)

一夜一夜に人見頃〜 ♪

(1.414121356 = √2の事)

富士山麓オウム鳴く〜 ♪

(2.23690679 = √5の事)

Sin. Cos. 何になる〜 ♪

おいらにゃおいらの夢がある〜 ♪

60代半ばの方ならば、 当時、多分ラジオの深夜放送かなんかで一度は聴いたことがあるのではないかと思われるフォーク・ソング、受験生ブルース(高石友也作曲、中川五郎作詞)の一節である。

私の場合は、オン・タイムではないがルートの値の語呂合わせはこの歌にお世話になった 。

とは言え実際計算に使ったのは、三桁目を四捨五入した小数点二桁までの数値だけどね。

この元歌はディランのNorth Country Bluesで、中川五郎氏が替歌として、受験生の悲哀を表した歌詞をその曲に付けたのが始まり。

元歌はCmとB♭のふたつのコードを使ったシンプルな構成の歌で、 鉄鉱石を産出する寂れ行く鉱山の街の悲哀を女性の目を通して歌っている 。

しかしこの悲しげなメロディーに受験生の悲哀を歌う歌詞を持ってくれば、受験生がさらに落ち込んでしまうのは間違いないってことで、 高石友也氏がその悲哀を笑い飛ばす様な アップ・テンポで明るいメロディーに変更して世に出した。

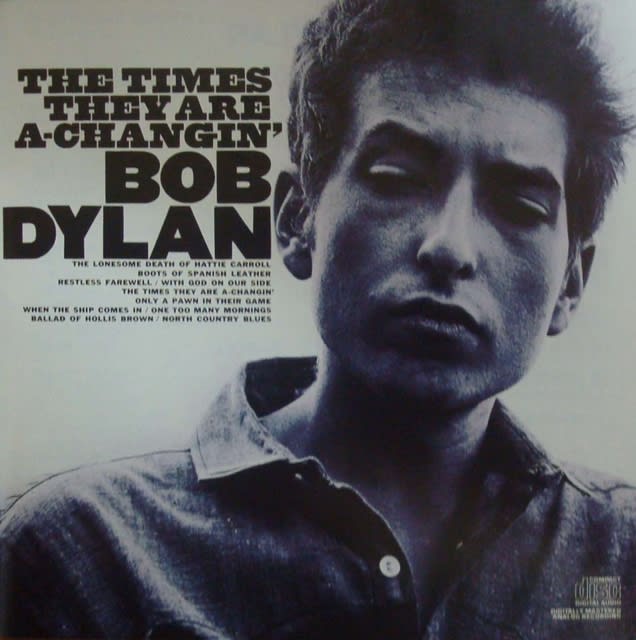

てな事で、今日は受験生ブルースのルーツを辿るとため、元歌が収録されているのディランの1964年作、3枚目のスタジオアルバム、The Times They Are A-Changin'を聴いてみた。

アルバム・タイトルのThe Times They Are A-Changin'を始めWith God On Our Side、 Boots Of Spanish Leatherや When The Ship Comes Inなど、ほとんどの曲が他の多くのアーティストにカバーされているので何となくどこかで聴いた様なメロディーのオン・パレードのスーパーなアルバム。

しかしこれらの収録曲は、ディランがかき鳴らされるフォーク・ギターに彼のソロの歌唱が乗っかり、時にハーモニカの切ない音色が聞こえるというシンプルな構成で、いくらスーパーといっても今の時代の人が聴けばちょっと単調に感じ退屈するかもしれない。

まさに時代は変わるってことかね?

ところで、ジャケに写る憂鬱そうなディランの顔。

前作、The Free Wheelin'のジャケに登場したガール・フレンドと別れたからかな?

(ガール・フレンドとべったりで、ディランのお顔もニンマリ)

それとも受験生ブルース知らなくって、√2の値を暗記出来なかったからだろうか?

そんな訳ないか。

本日はディランのLove And Theftを聴いてみる。

21世紀(2001年)になって出したアルバムにも関わらず、その内容と言えばレトロちっくな演奏に乗せて、ロカビリー、ロック、ブルースそれにフォーク・ロック調などバラエティーに富んだ 楽曲をディラン節で歌い切る 。

ところで貴方、ノーベル賞をとったディラン氏の歌詞理解できるの? と聞かれると返答に困る。

洋楽を聴くと言うことは、インストもの以外はもれなく外国語の歌詞がついてくる。

しかしながら、私の英語力では曲を聴いてその歌詞をすぐに理解するのは至難の技。

文学的に格調が高く、韻を踏んでいたり比喩的表現とかさらにダブル・ミーニングなる表現が歌詞に施されていたならば、 恥ずかしながらチンプン・カンプンとなる。

日本盤に付いてくるライナーや対訳然り、小難しい表現が此処彼処。

わかったような、そうでないような、一体何の事言ってるの? って話になる。

しからば、歌詞は無視して、曲のメロディー、ビートとか歌唱・演奏のスキルなどに重点をおいてその雰囲気を楽しんだほうが….

まあ個人各々の主観の問題なので、当人が聴いて心地よければそれで良し。

いいじゃないの〜、 幸せならば〜 ♪

と不意に佐良直美の往年のヒット曲を思い出す。

オォ〜 何と、ハイレゾ音源のSACD!

駄耳の貴方に、CDの音源との違いがわかるかな〜?

いゃ〜、はっきり言ってSACDは私にとって猫に小判って言うか... SACDと聞いて何となく音が柔らかく聞こえるかな?

まあ個人各々の主観の問題なので、当人が聴いて心地よければそれで良し。

いいじゃないの〜、 幸せならば〜 ♪

再び佐良直美登場。

日本ではお盆の行事に引っ掛け慣習として存在する夏休みを各人楽しまれたことと思う。

熱帯のこの地では、若干雨の降る量が違うって事で、一応一年が雨季と乾季の二つの季節に分けられているのであるが、実際、日中は30度を越す暑さが年中続き日々の生活にあまり変化は無く本当に単調に感じられる。

つまり年中夏なので夏休みは無い!

仕事が終わり、家の中でくつろぐとなると、そのいでたちは半そでのTシャツかランニング・シャツを羽織り、下は短パンとそこらの屋台のオッサンとあまり変わらない。

夏服一本で、その他の季節に応じた服装が必要でないので、確かに安上がりではあるが、なんとなく物足りなさも感じるときがある。

この単調な状況が何時まで続くのか?

そこで私的に思い起こすのは、ディランの2枚組みベスト・アルバムに収録されたI shall be released.

この歌は、かって70年代フォーク系のミュージシャンによって和訳され歌われてきた歌で、“私はやがて解き放たれるのだ~!”となんとなく魂の開放って言う崇高なイメージを醸し出している感じを持ってきたのであるが、私の拙い英語力で和訳を試みると、アレアレ!ちょっと雰囲気が違うような?

無実って言うか、自身の主義主張がちょっと社会のスタンダードにマッチしないことから牢屋に入れられた人物がようやく出所するって感じになってしまうのだが?

They say everything can be replaced,

Yet every distance is not near.

So I remember every face

Of every man who put me here.

(Chorus)

I see my light come shining

From the west onto the east.

Any day now, any day how,

I shall be released.

奴等は、世の中のすべてのものは置き換えらちまうって言うんだよ

まあ、すぐって訳じゃないけど

だから俺は奴等のすべての顔を覚えておく

俺を此処に放り込んだ奴等すべてをね

(コーラス)

俺の希望の明かりがやって来るが見える

西から東へとね

もうすぐ、どうにかして

俺は解放されるのさ

They say every man needs protection,

They say every man must fall.

Yet I swear I see my reflection

Some place so high above this wall.

(Chorus)

奴等は、世の中のすべての人間は保護が必要って言うんだよ

人間誰しも間違いを犯して落っこちるって

だけど俺は投影される自身を見つめながら誓うのさ

この壁よりも更に高い所にね

(コーラス)

Standing next to me in this lonely crowd,

Is a man who swears he's not to blame.

All day long I hear him shout so loud,

Crying out that he was framed.

(Chorus)

この孤独な群集の中で、俺のとなりで立って,

“誓って俺は無実だ!”って言っている一人の男

一日中、奴が大声で叫ぶのを聞える

泣きながら“俺は嵌められた!”って

(コーラス)

以前記したように、CCRの“雨をみたかい”もなんとなくベトナム戦争を絡めた反戦歌のように聴こえるのであるが、後年作者のジョン・フォガティーは実際のところ、まったなしのCCRの解散についての歌だったと自伝で言っている。

その明るく、美しく晴れた日の空から同時に雨が降ってくるのは、思ってもみない晴天の霹靂。兄のトムが脱退し、残りの3人となる解散寸前のことを歌ったとか。

ディランと直接語り合える知遇を得ることが出来るのであれば、話の種として一度聞いてみたいと思う。

ところで、最近ユー・チューブで、ノラ・ジョーンズがディランとこの歌をデュエットしている動画を発見。ディランはキーボードを弾きながら歌うわけだが、元歌と節回しをかなり変えて歌っていたため、ノラ・ジョーンズは歌唱力があるのでそれなりにデュエットは完成させたが、やっぱりかなり歌いにくそうに見えた。

やっぱり、ディランとデュエット出来るのは、年季の入った付き合いのジョーン・バエズ姉御以外には無いのではと思える。

ローリング・サンダー・レビューのライブを収録した、ブートレグ・シリーズ5集のI shall be released。両人の出だしがぴったりで、息の合ったデュエットを聴くことが出来る。

少し話がそれたが、私にとっては、やっぱり、この熱い日々が続く単調な生活から何時になればI shall be releasedって感じになるだろうか。

しかし会社を首になり、I shall be releasedとなるとこんな悠長なことは言ってられない大問題となる。

年末と言えば、欧米ではクリスマス休暇や日本では年末から年始にかけての連続した休暇があり、年末商戦に関係のない業種は閑古鳥の鳴く期間となる。

旧暦の正月、所謂ルナ・ニュー・イヤー・ホリデーを祝う地域、此処東南アジアでならシンガポール、マレーシアやベトナムでは、その期間は旧正月が済むまでさらに延長される。

旧正月の時期は、旧暦のカレンダーに従うため毎年異なることになり、大体1月20日頃末頃から2月20日頃になり、2017年の場合、旧正月の1月1日は、1月28日がそれに当たる。

この期間は、現地の客筋に商品の購入を薦めてみても、旧正月が明けてからって返事で緊急でない限り購入意欲はまったく無くなるような商人にとってまったく魔の期間。

仕事のボリュームが減り、イマジンでも聴こうかと思えるぐらい暇人になった私が、ネットサーフィンをしていて不意に目を止めたのは、ディランのHIGHWAY 61 REVISITEDのLPジャケットの画像だった。

CDのジャケットでは小さすぎてまったく気づかなかったのだが、拡大してジックリ観察するとディランが右手に何か持っている。それに、バイクのTシャツを柄物のシャツの下に着ている事に気がついた。

ネットで調べてみると、手に持っているのは愛用のレイバンのサングラスと書いてあった。

なるほど、レイバンのグラサンかどうかは確認出来ないが、今手元にある愛用の黒の老眼鏡を折り畳むと確かにその様に見える。

一方バイクのTシャツは、バイクのイラストの上段は、…U….で、下段には…ORCYCL…の表記が何とか読める。

下段はMOTORCYCLEと容易に推測できるが、上段のUって何なんだろうと思い調べると、英国メーカーのTRIUMPHだと判った。

何でアメリカのバイクメーカーのTシャツじゃないのか?とさらに調査。するとディランは元々ハーレーに乗っていたのだが、人気が出始めた1964年頃にTRIUMPH T100 500CCに乗り換えたとの事だった。

なるほど、HIGHWAY 61 REVISITEDの間奏で聴こえるギターの音って、バイク好きのディランが乗るTRIUMPHの爆音を模してるのじゃないかと。

その後、1966年ウッド・ストック近郊でバイク事故を起こし大怪我、名盤BLOND ON BLONDを出し人気絶頂だったにも関わらず活動停止を余儀なくされたのは有名な話。

と言う事は、事故当時多分ノーヘルでレイバンのグラサンかけてTRIUMPHに乗っていたってこと?と何気に話が繋がる。

今更ながらの無用な考察。

平和な暇人のお昼の一時でした。

先ほど、ネットのニュースで、“ノーベル賞選考に関わったスウェーデン・アカデミーはディラン氏への直接の連絡断念”と言う記事があった。

リーン、リーン、リーン

もしもし、ディランさんいらっしゃいますか?

も~、さっきから何度も電話をかけてきて。うちにはそんな人いないって。

うちは普通の石材店。

ROLLING STONEなんて売ってないってば!

TOMB STONEは作ってるけどね。

間違い電話をかけていた?なん~てことはありえない。

やっぱりMost Likely You Go Your Own Way (And I'll Go Mine)、“我が道を行く”なのかな?

オリジナルは、アルバム、ブロンド・オン・ブロンドに収録。ライブとは雰囲気がまったく異なる。

この際、ディラン氏の芸名の由来に実際に関係しているのかどうか良くわからないが、20世紀の偉大な詩人の一人だった、故ディラン・トーマス氏に差し上げたら如何でしょうか…

このたびのノーベル賞受賞おめでとうございます。

私は、あなたの出した作品をほぼカバーするレコードやCDを集めている一ファンであります。

CD47枚組みコンプリート・コロンビア・アルバムのボックスはもとよりバイオグラフのボックスやブートレッグ・シリーズなども所有しております。

但し、ブートレッグ・シリーズに関しましては、諸般の事情があったのと、第12弾THE CUTTING EDGE1965-66デラックス・エディションの、20曲分のライク・ア・ローリング・ストーンを一気に聴く体力も無かったため、申し訳ないとは思いましたが、輸入通常盤の購入となりました。

まあ、バーボン片手にディランを語ろうというような、ディラン友の会には入会はしていませんが、そこそこのファンではないかと自負しております。

今回の受賞に関して、私が特に注目するアルバムといえば、

1962年のデビューアルバム、Bob Dylan、

1973年のDylan、

1992年のGood as I Been to You、

1993年のWorld Gone Wrong

と2009年Christmas in The Heart

なんてジョークを言えばぶっ飛ばされるかも知れませんが...

正直1962年のアルバム、Bob Dylanに関しましては、後追いで聴いたのですが、デビューにおいてあの若さでボブ・ディランなるアーティストは既に完成していたと感服した次第であります。

数年前、あるショップの店先で180グラム重量盤の復刻レコードが売られていたのが目に止まり、記念にとつい買ってしまい、針を落とさず大切に保管しています。(なんと無駄な事を...)

あなたの詞に関しましては、バーズがカバーしたミスター・タンブリンマンやバンドの歌うアイ・シャル・ビー・リリースドなど名曲が数多くあり、それらノーベル賞受賞に貢献した詞を深く味わいたいと思っても、英語のつたない私の実力では辞書をもって格闘したところで、結構抽象的な表現が多く残念なことにいまいち正確に理解出来ないのです。

なんでも、アメリカでは1965年にサイモンとガーファンクルのパセリセージのアルバムに、A Simple Desultory Philippic(or How I was Robert McNamara’d into Submission)邦題は“簡単で散漫な演説”なる歌が収録されています。

この曲は、完全にあなたの演奏や歌詞のスタイルをパロッていて、特に“奴はいけてない、君がディランといえば、奴はウェールズの有名な詩人ディラン・トーマスのことを思う”って歌っているところに注目ですね。

言い換えれば、当時いけてる奴なら、ディランを知らないなんてありえないって事ですよね。

彼らは同業者としてあなたのことを尊敬し、一目も二目も置いていたんでしょうね。

まあ、当のポール・サイモンもあなたが、ディラン・トーマスを差し置いてノーベル賞をとるなんて夢にも思わなかったでしょう。

そんなこんなで、あなたは当時の社会に深く浸透し、その大きな影響を受けてきた当時の若い世代が、今回のあなたのノーベル賞の受賞の審査に関わったり、もしくはノミネートを強く後押ししたのではないかと個人的に思います。

ところで、授賞式には出向かれるんですかね?

あなたが燕尾服を着て、式に参加するなんてチョット想像がつかないのですが。

もしアルバム、Love And Theftのようなハットをかぶり、ジャケットにジーンズのスタイルで登場されたらかっこいいと個人的に思うのですが。

如何なものでしょうか?

ところで一つお願いがあるのですが。

いいえ、ノーベル賞受賞のおすそ分けをくださいって言うんじゃなく、一曲歌って欲しいのですよ。

あなたがツアーごとにアレンジを変えて歌うことは十分承知していますが、出来ましたらライブ・アルバム、Before The Floodの一曲目Most Likely You Go Your Own Way(And I'll Go Mine)、“我が道を行く”を同じロック・アレンジでぶっ飛ばして欲しいのですが。

バックのザ・バンドのメンバーもロビーとガースのみとなりましたが、特にロビーのあのドライブ感溢れるギターによる力強い演奏は必要で、彼らにもその旨お願いしたいわけです。

You Go Your Way, I'll Go Mineと言うフレーズには、他の人がそうしてるからって、何も同じ事をする必要は無く、自身の思う道を進むって私なりの解釈で、今まで何らかの決断を下すときは、それを忘れない様胸に刻み込んできました。

私としては、あなたの受賞は、“風に吹かれて”などの超有名な曲の詞ではなく、この曲のこのフレーズだと思っています。

それでは授賞式の様子、テレビの前で楽しみにしています。

追伸

最新情報として

ディランは13日夜ラスベガスで1時間半のコンサートを終えたが、自身からのノーベル賞受賞の言及は無かった。

また、アメリカ・メディアは例年ノーベル賞受賞の関心は低く、三大ネットの一つであるCBSは、ディランの受賞を短く伝え “アメリカの若者の多くはディランの歌詞をまったく知らない。”とレポートした。

こ、こっ、これはいったい...

You Go Your Way, I'll Go Mine

博士:ギョエエー!

助手:博士、どうされました?

博士:今、判ったのじゃが、なんでもボブ・ディランがブートレッグ・シリーズ第13弾、THE 1966 LIVE RECORDINGSを11月に出すらしい。

そのキャッチ・コピーが、なんと! MASSIVE 36 DISCS SET OF 1966 LIVE RECORDINGじゃとか。

助手:それ知ってますよ。

1966年2月のアメリカのコンサート(観客による録音)を皮切りに、4月のオーストラリア公演後、デンマークとアイルランド公演を経て、5月10日にイギリス上陸。

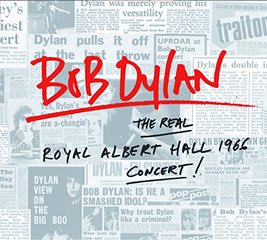

スコットランドも回り、5月24日はパリ、そして5月26-27日は再びロンドン、あの例のロイヤル・アルバート・ホールでの公演で締めくくる。

博士:そう言えば、1998年ブートレッグ・シリーズ第4弾は、ロイヤル・アルバート・ホールではなく実際は5月17日のマンチェスターでの公演を収録しておったのう~

助手:同じ音源でロイヤル・アルバート・ホール録音と間違った表記の海賊盤を駆逐するため、わざと同じ表記にしたと言うことでしたね。

で今回は、リアル・ロイヤル・アルバート・ホール・1966コンサートと言う事で5月26か27日のライブも2枚組みで出されるみたいです。

博士:何か非常にややこしいのう~

助手:前回のブートレッグ・シリーズ第12弾THE CUTTING EDGE1965-66、CD6枚組のデラックス・エディションは、予算の関係もあり、また博士は20曲分のライク・ア・ローリング・ストーンを一気に聴く体力も無く、結局2枚組の輸入通常盤購入しましたね。

博士: その通り。

そして2015年発売されたイエス衝撃の14枚組ライブ盤、PROGENY,SEVEN SHOWS FROM 72でもあまりの大量のCDの数に腰を抜かして2枚組みの通常盤を買ってしまったのう…

助手:大量のCDやDVDが入ったクリムゾンの一連のアーカイブ・ボックス・セットも最近ではそれ程インパクトも無く、あまり驚かなくなりましたね。何しろ今回のディランのボックスは36枚組みですからね~

一体何処までこの手の売り方がエスカレートするのやら…

博士:カジュアルに音楽を楽しむ人は、携帯を使ってのダウンロードかストリーミング配信で十分、CDを特に購入したいとも思わない。

レコード会社がCDやDVDを販売し日銭を稼ぐには、特別企画と称してマニアにターゲットを絞った商品を出す以外にないのじゃよ。

助手:マニア相手に未発表の音源をあの手この手で出し続けるってことですね。

博士:その通りじゃ。ディランはまだ現役じゃが、フランク・ザッパやグレートフル・デッド(ジェリー・ガルシア)なんかは、彼らが亡くなった後でも、未発表音源がある限りこの手の企画を続々登場させておるみたいじゃ。

すなわち、三国志の“死せる孔明、生ける仲達を走らす”のように、“死するロック・アーティスト、マニアを走らす”じゃ。

助手:オオー、これがクラッシック・ロックにおける諸葛亮孔明の定理ですね!

博士:まあ、我々のような50-60代のマニアが更なる高齢化で走れなくなってくると、この定理は成り立たなくなってくるのじゃが…

通りすがりの人:ちょっと意味が違うような~

助手:博士! やっと2枚組の輸入通常盤到着しました。

博士:そうか、CD6枚のデラックス・エディションは、やっぱり予算的に厳しいからのう。

まあ、我々のレベルでは、ライク・ア・ローリング・ストーンの現存する音源(約20曲分)を順にCD一枚分に収録され、制作過程が明らかになったとしてもあまり意味のないように思える。一度通して聴けばお腹いっぱいで、多分もう一度通して聴くことはなかろう。

助手:ディランだけでなく、他のジャンルやアーチストを幅広く聴いていくのであれば、マニアを除いて、2枚組の通常盤で十分と思います。

それはそうと、今回のCD雑音もなくクリアでいい音が出ますね。

博士:最近数多くのハイ・スペックの音源が、ネット配信やハイ・スペックのメディアに収録されたりして販売されていて、CDは時代遅れの規格といわれたりするのじゃが…

今回メディアが通常のCDであっても、どうして、50年前のアウト・テークの音源が聴き応え十分に再現されておるのう。

助手:そうですね。ハイレゾと言っても、通常の音源と違いを際立たせることのできる、D/Aコンバーターやスピーカーを含むある程度のレベルの再生装置が必要ですよね。

博士:この研究所にある安物のスピーカーを使ったオンボロのシステムでブラインド・テストをしても、はっきりとハイレゾ音源の区別が付かんじゃろう…

助手:まあ、それもありますが、博士のたいしたことの無い音楽を聴く感性がかなり影響しているのじゃないかとも思うのですが…

博士:本当のことを、そんなにはっきりと言ってもらうと困るのじゃ~

とにかく、わしの持論としては、

別テイクは、アルバム制作の際にプロデューサーもしくはミュージシャンの意向から、何らかの理由で外されたものじゃから、オリジナル・アルバムに収録された曲がその当時のベストの選択であったといえよう。

だから、オリジナルを十分聴き込んだ上で、アーカイブ音源にトライしていただきたいのじゃ!

と、いつになく威勢良く言っているが、実はディランの楽曲に関しては、特定の曲を除くとあまり聴き込んでおらず、オリジナルとアーカイブ音源の違いがそれほどわからない博士であった。

博士:ビートルズであれば、もうちょっと自信があるのじゃが…

助手:そんなに変わらないと思いますがね~

まあ、特にディランの60年代の音源を聴き込んでいなくとも、博士のようなヘボではない、ロック・ファンの皆様であれば、このアルバムは買いです。

2枚のCD気持ちよく聴き通すこと出来まーす。

最近は、ボックス・セットでの旧譜の再発の花盛り。5枚組のペラ紙ジャケ・ボックスという 形で出されている廉価盤もあるのだが、スーパー・デラックスという、最上級の仕様で構成されてた再発盤なども近年よく見受けられる。

主なところでは、ポール・マッカートニーやレッド・ツェペリンの一連のリマスター・シリーズ、ディランのブートレグ・シリーズ、2期ディープ・パープルの40周年記念盤、ストーンズのスティッキー・フィンガーそれにビートルズの映像のボックスなどなど、数えたら本当に多くのアーティストがその手の高額商品を出している。

価格的には、国内盤では最低1万円から3万円程度となり、全ての主なアーティストを対象として音源を集めているコレクターであれば、かなりの出費となるであろう。

と言うわけで、スーパー・デラックス盤を構成している音源に特に新鮮味を感じなければ、一般のファンは通常盤の購入で落ち着いている。

先日大枚を叩いてクイーンのボックスを買ってしまった。何で、通販サイトの購入のクリックを押してしまったのだろうか? 個人的に考えられるのは、広告の写真にあったカラー・レコードに目が奪われたのだと思う。バラ売りのレコードは全て黒盤で、ボックス・セットの盤は非常にカラフルで、どうしても欲しいと言う欲求が湧き出てそれを止められなかったのだろう。しかしながら、カラー・レコードやピクチャー・レコードなるものは、盤上の傷の有無を発見しにくく、そのレコードで収録曲を 繰り返して何度も聴くという代物ではなく、やっぱり観賞用であろう。

もし、ショップにいって財布の中の現金から支払うこととなると、そのあたりの考えも浮かんできて多分購入することを躊躇するのではないかと思う。常時、腹巻の中に数百万の現金を入れて出歩るけるくらいの資金力があれば、また別の話となるのではあるが。

例外もあるが、ビートルズのレコードのみが、中古品であれ今だにそこそこの価格でオークションや中古レコード店で取引され、コンディションの良い初回盤や特殊な限定盤などは、数万円から時に数十万円の価格がつく。

果たして、現在続々と発売されているスーパー・デラックスなる限定の商品に将来付加価値は付くのであろうか? たとえ付いたとしても、40-50年の間コンディションの良い状態で保管し、当時発売されたほとんどの商品が廃棄などされマーケットにあまり出てこない状況でない限り難しいのでは? 但し40-50年後の話となると、私自身は、この世に存在していないだろうから、考えてもあまり意味のないことではある。

と言うわけで、趣味の世界とは言え、一般人では購入に使える資金も限度があるので、やはり音楽を聴くということに主体を置いて購入の決断するべきではないか思っていたところ、なんとディランがまたもや最新のブートレグ・シリーズを出すというようなニュースが飛び込んできた。

なんと今回は、1965-66年のアウト・テーク、すなわちBRINGING IT ALL BACK HOME、HIGHWAY 61 REVISITEDとBLOND ON BLONDなどのアルバムを出したロック・サウンドへの移行期の頃のもので構成されている。

今回の最上級の仕様の商品は、ウルトラと名付けられたCD18枚とシングル・レコード9枚にハードカバーの本がつく豪華なもので、CD6枚のデラックス・エディションと通常の2枚組さらに3枚組のレコード・バージョンもあるとのこと。

人気絶頂期にお金を貯めこんだ著名なミュージシャンは、過去の作品を必要以上に再発しなくとも、悠々自適の生活を送れるのだろうが、版権を持っているレコード会社は、そうはいかない。CDが売れない今の時代、会社存続のためあの手この手で再発を続けていくことになるのであろう。生活がかかっているので、仕方のないことではあるが。

博士:このタイミングでこれを出してくるとは… CD18枚組は論外じゃが、予算的にも6枚組でも難しいのう。

助手:博士! 今回の場合、我々としては2枚組の通常盤で十分と思います。“デラックス・エディションのCD3には、ライク・ア・ローリング・ストーンの現存する音源を術と収録され(約20曲分) 制作過程が明らかにされる”などと関連サイトに記載されていました。

博士:何!ディスク全てが ライク・ア・ローリング・ストーンになっておるのか? これほどの数を連続して聴けば、ライク・ア・ローリング・ストーンではなく、本当にア・ローリング・ストーンなっちゃうかも知れんのう。

1962年のデビュー・アルバム、BOB DYLAN発売からずっとコロンビア・レコードに所属していたボブ・ディランが、1973年にアセイラム・レコードに移籍することになった。コロンビア・レコードはその報復として過去二作のアルバム、SELF PORTRAITとNEW MORNING、の制作時のアウト・テークをかき集めて一枚のレコードにまとめ、アルバム・タイトルをDYLANとして1973年に発売した。

アウト・テーク、即ちなんらかの理由でオリジナル・アルバムに収録される選からもれた曲、の寄せ集めであるため、当然批評家からの評価は芳しくはなかった。また、このレコードには9曲が収録され、その中に自作曲はなく全曲が作者不詳のトラッドか他者の作品で、ディランのセールス・ポイントであるシンガー・ソング・ライターを売りにすることが出来ない代物でもあった。

それにもかかわらず、全米チャート17位でゴールド・レコードとなったのは、ディランというビッグネームのお陰で、アウト・テーク集であってもある程度は売れるという計算だったのであろう。

しかし、アルバムを通して聴いてみると、個性のあるディランの歌唱が、他人の曲をあたかも彼の自作曲のように聴かせるのである。

特に、プレスリーがかって歌った、CAN’T HELP FALLING IN LOVEやジェリー・ジェフ・ウォーカーの作品、MR. BOJANGLESなどはピッタリとはまっている。ジョニ・ミッチェル作のBIG YELLOW TAXIなどはどうなるのかと思ったのではあるが、かなり力の抜けた歌い方で、アウト・テークとはいえ、SELF PORTRAITのアルバムの雰囲気に良く似ていて、そのアルバムに含まれていてもおかしくない出来の様に思えた。

90年代からディランのブートレッグの音源がシリーズ化され数多くの未発表曲がCD化されたのだが、このアルバムの音源はそれらには含まれなかった。

また、このアルバムのレコードは世界各国で少量ではあるが再発され、廃盤になった後の90年代初めに、オフィシャルでは日本で一度CD化されたのみで、それもすぐに廃盤となった。 (iTuneでは配信されていたようだが、やっぱりジャケがないと所有感は満たせない)

というわけで、少し前までならば、このレコードは結構希少価値があったのではあるが、一昨年のディランのボックス・セットにこのアルバムが復刻され、また昨年には、日本でも独自に紙ジャケで復刻され、マニア以外でも音源が入手出来る様になった。

他人の曲は、ディランの自作曲よりはメロディーがしっかりしているし、字余りの歌詞もないので結構聴き易いかも?

ボブ・ディラン 1941年5月 74歳

ポール・マッカトニー 1942年6月 73歳

ミック・ジャガー 1943年7月 71歳

キース・リチャード 1943年12月 71歳

チャーリー・ワッツ 1941年6月 74歳

ニール・ヤング 1945年11月 69歳

ディランは現在11月まで続くヨーロッパ・ツアーの最中で、ストーンズは現在ZIP ROCKツアー(例のステッキー・フインガーの再発のプロモーション)で全米15都市を回り、ニールも全米ツアー中。ストーンズの新譜はご無沙汰であるが、 ライブやアーカイブのアルバムの再発などで忙しく、他の人はライブ活動以外に新譜を出している。

もちろん全員一財産を築きあげ、経済的な余裕があるとしても、この年齢に成っても未だにトップ・アーチストとして音楽活動が出来る力はいったいどこから湧き出てくるのであろうか?

所謂“死に”で42歳が厄年になるとは、よくいったもので、自身を振り返ってみても実際その通りである。

30代は仕事で徹夜や深酒しても、次の朝いつも通りに眼が覚めるのだか、40歳の声を聴く頃から、なかなか疲れが取れなくなり、病院に行って検査すると生活習慣病にかかっていると言われる。

慌てて酒の飲む量を抑えたり、運動を始めたりするのだが、毎日欠かさず実行するとなるとなかなか長続きせず、今日だけと自身につい言い訳してしまいます。そのため40代を中途半端に過ごしてしまうと、50代になれば体のあちこちにガタが来て、医者に通うはめになる。平均寿命は延びたと言われるがそれはあくまで平均値であって、今後どうなっていくのか不安ですね~

1962年にBOB DYLANというセルフ・タイトルでアルバム・デビューしたボブ・ディランは、当時21歳だったにもかかわらず、老成したようなしゃがれた声で淡々と歌った。もっとも違う声も出せるようで、ナッシュビル・スカイラインというアルバムではクリーヤーな歌声を聞かせてくれた。しかしながら、彼のキャリヤ全般を通しては、デビュー当時の老成した歌い方が引き継がれていると言っても間違いではないだろう。

司会:今日はゲストにディランさんに来ていただきました。今でも新譜を出したり、ツアーを精力的にこなしたりされていますが、その原動力は一体何なのでしょうか?

ディラン:それは若さだよ。自分はいつも若いという気を持つようにしているからだよ。まず実際より自身がかなり年をとっているというイメージを持つのさ。そうすれば、実年齢はそれより若いわけだから、そのイメージと比べ、若いと思えば、若くなれるのだよ。年を重ねて、最終的には初めにイメージした年齢と実年齢と同じになる時が来ても、何の違和感もないのさ。

私の歌にMY BACK PAGESという歌がある、内容は抽象的な描写があり、 実際俺が歌っていても難解に思えるので、サビの部分のみを自身に言い聞かせ新たに若いとイメージすればいい。“当時はひどく年を取っていたようだが、今ではその時よりずいぶん若くなっている。”てね。

司会:おおー! そうゆうことですか? いままで歌詞が難解で今までなんのことを歌っていたのかよく解らなかったのですが。そこを強調すればいいのですか?

ディラン:そう、そこのところ。他の歌詞は無視してもいいよ。

司会:なるほど、わかりました。毎朝起きてサビの部分を十回唱え、イメージしてみることにします。それでは、練習としまして、今回は、ディランのガラガラ声でなくバーズの爽やかなコーラスがついたバージョンでいきます。

ではみなさんご一緒に。

AH, BUT I WAS SO MUCH OLDER THEN, I’M YOUNGER THAN THAT NOW♪♪~

というような会話があったかどうかは定かではありませんが、ポジティブなイメージをいつも持つことは重要と思います。

私:ちょっと、ちょっと! あまりいい加減なこと勝手に書いたら怒られますよ。

The Byrds, My Back Pages (lyrics on screen)

1969年ディランの9作目のアルバムとして発売されたナッシュビル・スカイラインは今までのディランファンに対して、多くの疑問を投げかけました。

その代表的なものとして、

1.あのガラガラ声から澄んだ歌声変わった。

2.前作からさらにカントリー・ミュージックに傾倒したサウンドに変わった。

3.それまでの世相を風刺したり、また政治的なメッセージが含まれた歌詞が、普通の人々が頭に浮かべるような愛の歌などに変わった。

1969年といえば、ベトナム戦争も激化したり、ニクソンが大統領に就任し政権が民主党から共和党に変わったりと激動の時期でありました。以前からディランを知っていれば、当然この時期に出されたアルバムには、なんらかのディランの社会性のあるメッセージが込められると思っても不思議ではありませんでした。

しかしながら、なんというこの肩透かし, インド人だけでなくアメリカ人もびっくり!

カントリータッチのサウンドになんとも言えないホンワカした内容の歌詞が添えられ、さらっと歌われる。交通事故による怪我のため長い休養をとり、その復帰第2作目ということで、何かが吹っ切れたような感じに聞こえます。今までの一括りのイメージで、ボブ・ディランを語らないでほしい。歌いたい歌を、歌いたい時に歌うのが本当のボブ・ディランだと言っているようにも感じます。これは、次作のセルフポートレートのアルバムにも言えるのではないでしょうか。ディランもこのアルバムに思いれがあるのかその後のライブなどで、同じ曲かと思うほどアレンジが違っていますが、数曲取り上げています。

ディランの熱烈なファンの中には、このアルバムがゆるく感じて受け入れがたいという人も居るのかもしれませんが、個人的には、ジャケットの映って微笑んでいるディランとその楽曲が暖かい気分にさせてくれ、30分程度の長さのアルバムがあっと言う間に終わってしまいます。

ユー・チューブにあるミュージック・ビデオを貼り付けようと思ったのですが、今回適当なものが見つかりませんでしたので貼り付けは断念します。

ちなみに、アルバムはヒットとなり、全米3位、全英1位に輝きました。その中お薦めの曲としては、GIRL FROM THE NORTH COUNTRY, I THREW IT ALL AWAY, LAY LADY LAYやとTONIGHT I’LL BE STAYING HERE WITH YOU などです。

もし機会がありましたら、是非御一聴あれ。

キャピトル担当:今度新しく作るあなた方の楽団名教えてください。

ロビー:楽団。

キャピトル担当:あの~、 楽団名聞いているんですけど。

リック:だから楽団って言ってるでしょ。

キャピトル担当:真面目に答えてくださいよ~

リヴォン:楽団名が楽団ってこと。

キャピトル担当:何のことやら?

コントでボケと突っ込みのようなやり取りが実際にあったかどうか定かではありませんが。

簡単に経歴を述べると、アメリカ人のロック歌手ロニーホーキンスのバックバンド、ホークスとして活動を始め、1963年ローニーから独立し、1964年ボブ・ディランのバックに推薦され、ディランのエレクトリック・ロック・ツアーに帯同、そして1966年ボブの交通事故の後、休養中のディランと様々な曲のレコーディングを隠れ家(BIG PINK)で繰り返し、1968年に新しい名前、THE BANDでデビュー。

このアルバムは、初期4枚のスタジオ・アルバムのベストを集めたようなライブ盤で、1971年12月のニュー・イヤー・イブ公演で録音され翌年の夏に発売された、全米と6位となる彼らにとってヒット作となりました。

彼らの作品はルーツミュージックとR&Bがベースで、必ずしもシングルヒットするようなポップでメロディアスな曲や、これがニューロックだというような派手な曲はありません。THE BANDを知らない人が初めて彼らのアルバムを聴くと、なんと地味なという印象を受けるかもしれません。しかし何度も聴くことによって次第にこなされていき、曲が体に馴染んでいくって感じですね。

アルバムタイトルのROCK OF AGESとは、聖書の出てくる千歳の岩(神)という意味がありますが、ここでは岩の意味をROCKにかけて、熟成あるいは年代物のロックという意味でしょうか? また神ということでしょうか? ジャケット正面に黄金のブッダの写真を配置しています。

これはレコードアルバムのアートワークで有名なボブ・ケイトーが制作したもので(仏像の写真は息子のエリックによるもの)、ジャケットの色に濃い紫色を使いビンテージ感を出しています。ボブ・ケイトーはバンド以外にもディラン(GREATEST HITS)、ジョージ・ハリスン(33 1/3)など数多くの有名ミュージシャンのアートワークを手がけています。

2001年にディランと共演した3曲を含む全10曲のボーナス・トラックが含まれたリマスターCDが再発されたり、2013年ロビー主導でニューイヤーイヴコンサートの完全版を5枚組で出したりしましたが、やはりこのアルバムの正しい聴き方は、ボーナス・トラックは不要であり、オリジナル通りDON’T DO ITから HANG UP MY ROCK N ROLL SHOESまで通して聴くことだと思います。何度も聴き、すでに体に馴染んでいるため、曲順が違うと違和感を覚えてしまいます。

リックのベースのイントロから始まり、アラン・トゥーサン監修のホーセクションが炸裂するスタジオ・アルバムにはない迫力のライブ演奏ぜひ一度聴いてみてください。

一回でノックアウトされなくとも、数回聴けばきっと体に馴染むこと請け合いです。

リチャード:俺たちの楽団名理解できた?

キャピトル担当:あの~、楽団が楽団名ということですね?

ガース:そう俺たちはTHE BAND。

キャピトル担当:すいません。あの新米なもので、英語全然わかんないです。

メンバー全員:いいかげんしろ!