昨日、島田禮子さんの個展「能を写す写真展」が無事終了となりました

大勢のお客様にご来場いただき、おかげさまで大盛況でした

本当にありがとうございました

これまで島田さんが撮りためて来られた多数の能楽舞台写真の中から

特に選りすぐりの傑作21点

がまとめて展示された今回の写真展は

がまとめて展示された今回の写真展はお能になじみのない方にも能楽の舞台の素晴らしさを

身近に感じていただける充実した内容であったと思います

できましたら今回の写真展をきっかけとして

是非、今度は本物の能楽のお舞台を実際に

ご覧いただければ非常に嬉しいです

ちょうど折良く2/7(土)に目黒の喜多能楽堂で

出雲康雅先生が主催される「出雲康雅の会」の公演

がございますので

がございますのでご紹介させていただきます

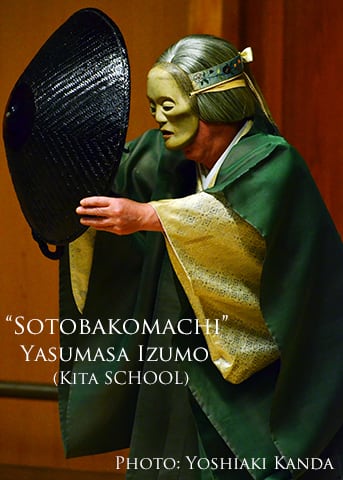

冒頭画像は会長の神田佳明撮影

冒頭画像は会長の神田佳明撮影2013年の「出雲康雅の会」の舞台写真で能『卒塔婆小町』です

「出雲康雅の会」は出雲先生が年に1回、喜多能楽堂で行われている主催公演で

現在約240曲あると言われている能の演目の中でも

特に見応えのある大曲や難曲を中心に選ばれ舞われていらっしゃいます

―ちょこっと解説―

『卒塔婆小町』は年老いた往年の美女・小野小町を主役とする能で観阿弥の作

お能の中では「老女物」と言って特に格が高く難曲として知られています

今回、出雲先生が舞われるのは『遊行柳』という演目です

秋の夕暮れ時、陸奥の国・白河の関で

老木の柳の精が遊行の聖に念仏を授けられ

草木までもが成仏できる念仏の功徳を称え、柳にまつわる故事を語り

報謝の舞を舞うというのが『遊行柳』のあらすじとなっております

※流儀が違って恐縮ですが銕仙会のホームページの『遊行柳』の解説が

とてもわかりやすいように思いますので

よろしければご参考まで

http://www.tessen.org/dictionary/explain/yugyouyanagi

かつて西行法師の「道の辺に清水流るる柳陰しばしとてこそ立ちどまりつれ」という

和歌に詠まれた柳がシテ(=主役)という設定で構想された能『遊行柳』

謂れある柳の古木の精を出雲先生がどう舞われるのか―

今からとても楽しみです

◆出雲康雅の会

日時:2015年2月7日(土) 13時開場 14時開演

会場:十四世喜多六平太記念能楽堂(JR目黒駅 最寄)

狂言『鎌腹』 シテ:山本東次郎

能『遊行柳』 シテ:出雲康雅

正面指定席10,000円 一階自由席6,000円

二階自由席3,000円 二階学生席2,000円

喜多能楽堂 03-3491-8813

http://kita-noh.com/schedule/1455/

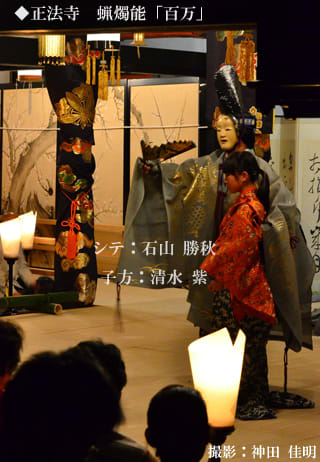

気が付けば9月も終わりに近づいてまいりました

気が付けば9月も終わりに近づいてまいりました

のが出雲康雅先生の近況に関してであります

のが出雲康雅先生の近況に関してであります

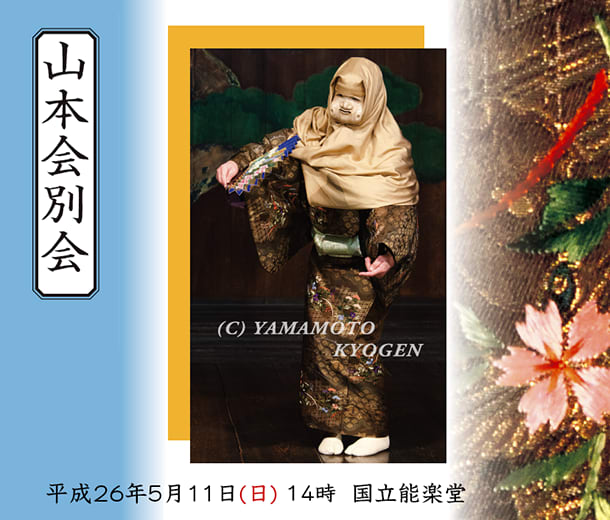

風薫る五月、ゴールデンウィーク後半になりました

風薫る五月、ゴールデンウィーク後半になりました

ですが

ですが

ずいぶんと春らしくなってまいりました

ずいぶんと春らしくなってまいりました

本日は、武蔵野大学能楽資料センター主催 狂言鑑賞会のご案内です。

本日は、武蔵野大学能楽資料センター主催 狂言鑑賞会のご案内です。 )。

)。

すっかり秋色が濃くなって参りました今日この頃。

すっかり秋色が濃くなって参りました今日この頃。

断念。

断念。

も聞こえ始め、甲子園出場校も各地で決まりだし

も聞こえ始め、甲子園出場校も各地で決まりだし

暑い盛りですが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。

暑い盛りですが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。

と三浦先生は実感されたそうです。

と三浦先生は実感されたそうです。

(←ミーハーな感想で恐縮です

(←ミーハーな感想で恐縮です

という方は

という方は

梅雨まっさかりということで、いよいよ夏休み

梅雨まっさかりということで、いよいよ夏休み も近くなってまいりました。

も近くなってまいりました。 についても書かれていて、

についても書かれていて、