緊急事態宣言が解除され、何とか徐々に日常生活が戻りつつあります。

品薄だったマスクも店頭に並び始め

一昨日(6/19)には都道府県をまたぐ移動の自粛が解除され

ようやくプロ野球も開幕を迎えました。

とりあえず感染爆発や医療崩壊の危機は脱したということで

ホッとしております。

このコロナ禍が一日も早く収束へ向かってほしいという願いを込めて、

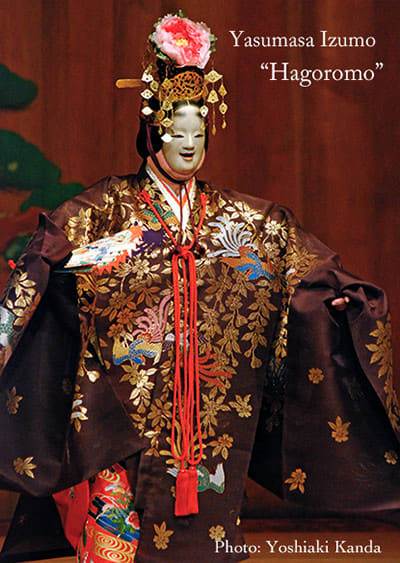

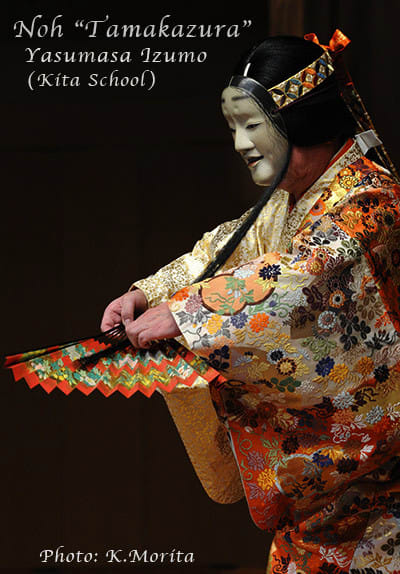

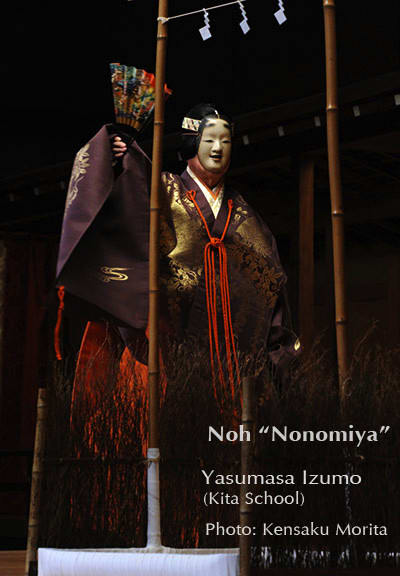

神田会長が長年ライフワークとして撮影されてきた能面写真の中から、

邪気を払うとされる能面二点の写真をご紹介いたします。

冒頭写真は「小獅子」。

能「石橋(しゃっきょう)」で使用される獅子の面。

文殊菩薩の浄土の聖獣である獅子の勇猛な能面です。

能「石橋」は動きの激しい目出度い曲で、

歌舞伎の「連獅子」など「石橋物(しゃっきょうもの)」と呼ばれる演目群のルーツでもあります。

こちらは「青不動」の能面。

不動明王の面で、眉を逆八の字に逆立て

眉間に深い溝刻む憤怒の相貌で口をカッと開いて悪をこらしめる。

能では「調伏曽我(ちょうぶくそが)」に使われます。

「コロナ退散」と強く祈願したくなる迫力の能面です。

7/27(月)〜8/7(金)、国立能楽堂で

「能楽公演 2020 ~新型コロナウイルス終息祈願~」特別公演が

10日間にわたって開催されます。

元々はオリンピックに合わせて「東京 2020 オリンピック・パラリンピック能楽祭」として

行われる予定の特別公演が、一部内容変更され、新型コロナ対策で座席数制限の上、

開催されることになったとのことです。

詳細は能楽協会の下記の特設ホームページをご覧下さい。

◆「東京 2020 オリンピック・パラリンピック能楽祭」

https://www.nohgaku.info/olympic_nohgakusai

人間国宝や各流儀の御宗家・お家元、若手から中堅の人気能楽師からベテラン・重鎮の能楽師まで

豪華絢爛、錚々たる贅沢な顔ぶれの出演陣で、能楽界の総力を挙げて行われる特別公演

です。

です。6/21現在、まだ公演日によっては残席があるようです。

よろしければ是非、この機会を逃さずに〜と思います。

チケットは、「チケットぴあ」や「カンフェティ」のサイトからネットで購入可能です。

赤いチロリアンランプの花。

自粛期間中に神田先生が自宅の庭で撮影された写真です。

飲み屋の「赤提灯」を思わせる花で目を引きます。

季節柄、雨が多く、ジメジメして湿度が高く

蒸し暑い夏日になったり、逆に、梅雨寒で冷え込んだり

寒暖差の厳しい天候となっております。

皆様、どうぞご自愛下さい。

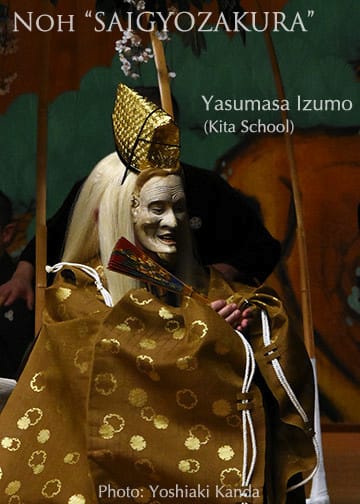

能「西行桜」について簡単な解説

能「西行桜」について簡単な解説

12月になりました。師走であります。

12月になりました。師走であります。

)

)