『DISCOVER the 90's”第9弾アーティストとして、”大塚利恵”のサブスク全曲配信』

を記念して、オリジナルソングの歌詞と解説を、一曲ずつご紹介しています♫

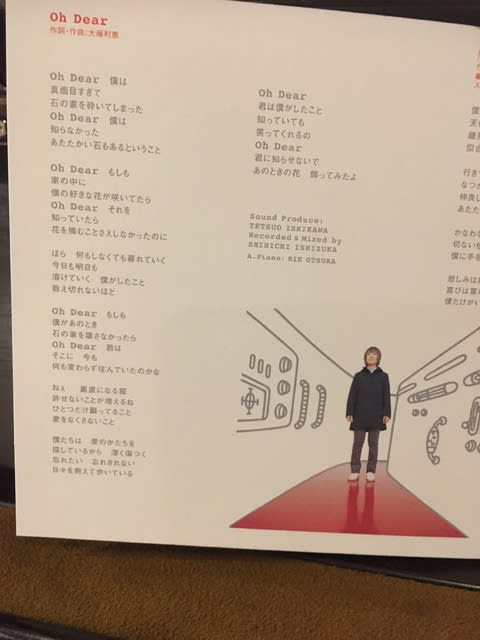

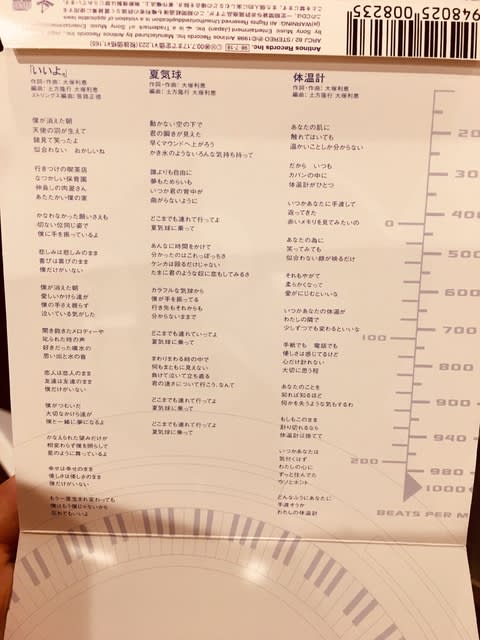

1st.Album「Oh Dear」(98年11月21日リリース)からのご紹介ラストとなるvol.11は、「朝」。

アルバムの最後に収録されている曲。

高校時代に作りました。

ぜひ一度お聞きになってから読んでみてください♫

試聴はコチラ

朝

作詞作曲歌:大塚利恵

編曲:福原まり

明日も誰かに朝が来ればいいと思う

静かに したたり落ちるように

美しい命の姿が 生きている朝よ

ぜいたくな歌をわたしは心から歌う

あいまいな声で「ごめん」と繰り返しながら

いつの日か 言葉もメロディーも

わたしを思い出させてくれる気がして

朝が来たら 朝が来る度

幸せを思うよ

朝が来たら 朝が来たら

朝が来たら 朝が来る度

幸せを思うよ

たくさんの花を抱えて

やって来なくていいの

朝が来たら 朝が来る度

幸せを願うよ

歌作りのエネルギーが湧き上がってきた時。または、湧き上がらせようとしていた時。

何か生み出そうとしてるのだけど、それが何かははっきりとはわからない。

よし、このテーマで作るぞ、と計画的に取り掛かった歌は(自分用の歌に関しては)ないと思う。

でも必ず生み出すぞ、というような興奮状態で自分の部屋に入り、ノートを持って部屋の中をウロウロしながらこの歌を作った記憶があります。

「朝」という歌は、私なりの生き方というか、覚悟、そして精一杯の祈りだったのだろうと思う。

でもほんと、笑っちゃうくらいに今でもこのまんま、自分の真ん中は変わっていない。

他の人からは、「すごく変わったね」とも言われるし、「全然変わってない」とも言われる。

みんな感覚も見てるところも違うから仕方ないのだけど、あまりに真逆のことを言われるから、変なの、と思う。

でも自分で「自分の真ん中は変わってないな」と思えることは心強いし、生きる糧になります。

まずは、自分自身のために音楽があって良かったなーと思う。

こういう曲達をあの頃作っていなかったら、大人になってから私は普通に立ってもいられなかっただろうから。

だから、私の歌は「あなたのために作ったよ!」というより「おすそ分け」みたいなものなのかもしれないけど、

結果としてどなたかのお役に立てたり、気に入ってもらえているなら嬉しく思います。

私にとってはそれが一番正直な歌作りなのだけど、当時は、それで100%誰にでも伝わるはず、と思っていました。

同じ人間だから、伝わるはず、と。笑

だから、結構伝わらないもんなんだなと知って、単純にとても傷ついたし残念だった。

ファンが喜ぶものを、クライアントに求められるものを、という曲作りもあるわけで、もちろん否定はしません。

その後、作家としてはそういう世界でもお仕事させてもらってるし。

ただ、正直な曲作りを絶対に忘れたくはない。

私の場合は、それをなくしたら音楽をやる意味を失ってしまうと思うから。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

この歌は、福原まりさんのアレンジ&ピアノ。

ストリングスとピアノのクラシカルな演奏に、サビからハープが加わり、歌詞に合わせて希望の光が広がるような、美しいアレンジです。

ハープの名手中の名手・朝川朋之さんがフィーチャーされています。

ビョークの伝説的アルバム「Debut」の中の「Like Someone In Love」が大好きだったから、まりさんにそうお願いしたのか、たまたまだったのかは忘れたけれど。

ビョークのこの曲は、雑踏の音を背景に、歌とハープだけの夢のような世界。(少しストリングスも入ってくる)

コーキー・ヘイルという女性ジャズ・ハーピストだそうで、確かNYのマンション高層階に住んでいて、ご高齢になってもベランダでタバコをふかしながらハープを演奏するって話を雑誌で読み、ひゃーかっこいいなと思っていました。(記憶違いがあったらごめんなさい。)

ハープって、人魚で姫なイメージが強かったからこそ、真逆なエピソードがかっこよく思えたのだと思う。

ちなみに、2nd.album『東京』の中の「イレイサー」という曲ではさらに朝川さんのハープがフィーチャーされていて、ハープと歌だけで始まるのですが、それは間違いなく「Like Someone In Love」を意識してのアレンジだったと思います。

その話はまた。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

歌に解説なんか要らない、というのが本心ですけど、あえて「歌解説」としているので、くどくど歌詞を解説してみます。

明日も誰かに朝が来ればいいと思う

静かに したたり落ちるように

美しい命の姿が 生きている朝よ

>地球とか、脈々と受け継がれていく命とか、大きな流れのこと。

自分がいてもいなくても、今まで続いてきた、これからも永遠に続いていって欲しいもの。

と書くと、エゴがなくて素晴らしい!と思われそうだけど、エゴなんてあるに決まってるじゃないですか。笑

真実を求めるなら、そう思うしかない、そう思える自分でいたい。

そんな感じです。

ぜいたくな歌をわたしは心から歌う

あいまいな声で「ごめん」と繰り返しながら

いつの日か 言葉もメロディーも

わたしを思い出させてくれる気がして

>平等ではない世界で、自分のちっぽけな世界を精一杯歌う。生きる。

後ろめたさもある。でもだからって歌うことをやめない。生きることをやめない。

自分の喜びに素直に、でもなんて贅沢で申し訳ないんだろうと思う。

「生まれてごめんなさい」と思う。

こんなんでごめんなさい。

でもきっと、わたしはわたしでいるしかない。

そんな思いで紡いだ歌が、結局、何度も自分の真ん中-真実-を思い出させてくれることになる。

自分を生かしてくれる。

朝が来たら 朝が来る度

幸せを思うよ

>朝が来た時に感じる幸せ。

どのくらいそれを感じられるかはそれぞれ違うでしょう。

状況にもよる。

でも、ささやかでも、ほんの少しでも感じられているなら、それでいいじゃない。

例え全く幸せを感じられなくても、「幸せを思って」みることから始めてもいいじゃない。

朝が来たら 朝が来たら

朝が来たら 朝が来る度

幸せを思うよ

たくさんの花を抱えて

やって来なくていいの

>いかにも豪華とか、人と比べてすごいとか、そんなことはどうでもいい。

本当の幸せを感じられる自分でいたい。

朝が来たら 朝が来る度

幸せを願うよ

>「思う」は自分が思う・感じるということ、「願う」は自分だけじゃない幸せを願うということ。

冒頭の、「明日も誰かに朝が来ればいいと思う」という気持ちと繋がります。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

歌の結末は、「その時の自分の答え」であることが大事。

一般的な結論でもなく、正しい答えでもなく、無責任に投げかけて終わるのでもなく。

ただし、精一杯の答えであること。

それがアーティストとしての歌作りの掟なのでは、と思っています。

例えいつかその答えが変わってしまったとしても、きっといいんです。

それに、意外とコアのコアのコアは変わらない。

今のとこそう思います。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

さて、これで1st.Albumまでの楽曲解説が全曲終わりました。

2nd.Album「東京」は、また全く違うチームで作られたアルバムです。

今回、その音源も配信になったので、引き続き解説していきたいと思います。

よろしければお付き合いください。

を記念して、オリジナルソングの歌詞と解説を、一曲ずつご紹介しています♫

1st.Album「Oh Dear」(98年11月21日リリース)からのご紹介ラストとなるvol.11は、「朝」。

アルバムの最後に収録されている曲。

高校時代に作りました。

ぜひ一度お聞きになってから読んでみてください♫

試聴はコチラ

朝

作詞作曲歌:大塚利恵

編曲:福原まり

明日も誰かに朝が来ればいいと思う

静かに したたり落ちるように

美しい命の姿が 生きている朝よ

ぜいたくな歌をわたしは心から歌う

あいまいな声で「ごめん」と繰り返しながら

いつの日か 言葉もメロディーも

わたしを思い出させてくれる気がして

朝が来たら 朝が来る度

幸せを思うよ

朝が来たら 朝が来たら

朝が来たら 朝が来る度

幸せを思うよ

たくさんの花を抱えて

やって来なくていいの

朝が来たら 朝が来る度

幸せを願うよ

歌作りのエネルギーが湧き上がってきた時。または、湧き上がらせようとしていた時。

何か生み出そうとしてるのだけど、それが何かははっきりとはわからない。

よし、このテーマで作るぞ、と計画的に取り掛かった歌は(自分用の歌に関しては)ないと思う。

でも必ず生み出すぞ、というような興奮状態で自分の部屋に入り、ノートを持って部屋の中をウロウロしながらこの歌を作った記憶があります。

「朝」という歌は、私なりの生き方というか、覚悟、そして精一杯の祈りだったのだろうと思う。

でもほんと、笑っちゃうくらいに今でもこのまんま、自分の真ん中は変わっていない。

他の人からは、「すごく変わったね」とも言われるし、「全然変わってない」とも言われる。

みんな感覚も見てるところも違うから仕方ないのだけど、あまりに真逆のことを言われるから、変なの、と思う。

でも自分で「自分の真ん中は変わってないな」と思えることは心強いし、生きる糧になります。

まずは、自分自身のために音楽があって良かったなーと思う。

こういう曲達をあの頃作っていなかったら、大人になってから私は普通に立ってもいられなかっただろうから。

だから、私の歌は「あなたのために作ったよ!」というより「おすそ分け」みたいなものなのかもしれないけど、

結果としてどなたかのお役に立てたり、気に入ってもらえているなら嬉しく思います。

私にとってはそれが一番正直な歌作りなのだけど、当時は、それで100%誰にでも伝わるはず、と思っていました。

同じ人間だから、伝わるはず、と。笑

だから、結構伝わらないもんなんだなと知って、単純にとても傷ついたし残念だった。

ファンが喜ぶものを、クライアントに求められるものを、という曲作りもあるわけで、もちろん否定はしません。

その後、作家としてはそういう世界でもお仕事させてもらってるし。

ただ、正直な曲作りを絶対に忘れたくはない。

私の場合は、それをなくしたら音楽をやる意味を失ってしまうと思うから。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

この歌は、福原まりさんのアレンジ&ピアノ。

ストリングスとピアノのクラシカルな演奏に、サビからハープが加わり、歌詞に合わせて希望の光が広がるような、美しいアレンジです。

ハープの名手中の名手・朝川朋之さんがフィーチャーされています。

ビョークの伝説的アルバム「Debut」の中の「Like Someone In Love」が大好きだったから、まりさんにそうお願いしたのか、たまたまだったのかは忘れたけれど。

ビョークのこの曲は、雑踏の音を背景に、歌とハープだけの夢のような世界。(少しストリングスも入ってくる)

コーキー・ヘイルという女性ジャズ・ハーピストだそうで、確かNYのマンション高層階に住んでいて、ご高齢になってもベランダでタバコをふかしながらハープを演奏するって話を雑誌で読み、ひゃーかっこいいなと思っていました。(記憶違いがあったらごめんなさい。)

ハープって、人魚で姫なイメージが強かったからこそ、真逆なエピソードがかっこよく思えたのだと思う。

ちなみに、2nd.album『東京』の中の「イレイサー」という曲ではさらに朝川さんのハープがフィーチャーされていて、ハープと歌だけで始まるのですが、それは間違いなく「Like Someone In Love」を意識してのアレンジだったと思います。

その話はまた。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

歌に解説なんか要らない、というのが本心ですけど、あえて「歌解説」としているので、くどくど歌詞を解説してみます。

明日も誰かに朝が来ればいいと思う

静かに したたり落ちるように

美しい命の姿が 生きている朝よ

>地球とか、脈々と受け継がれていく命とか、大きな流れのこと。

自分がいてもいなくても、今まで続いてきた、これからも永遠に続いていって欲しいもの。

と書くと、エゴがなくて素晴らしい!と思われそうだけど、エゴなんてあるに決まってるじゃないですか。笑

真実を求めるなら、そう思うしかない、そう思える自分でいたい。

そんな感じです。

ぜいたくな歌をわたしは心から歌う

あいまいな声で「ごめん」と繰り返しながら

いつの日か 言葉もメロディーも

わたしを思い出させてくれる気がして

>平等ではない世界で、自分のちっぽけな世界を精一杯歌う。生きる。

後ろめたさもある。でもだからって歌うことをやめない。生きることをやめない。

自分の喜びに素直に、でもなんて贅沢で申し訳ないんだろうと思う。

「生まれてごめんなさい」と思う。

こんなんでごめんなさい。

でもきっと、わたしはわたしでいるしかない。

そんな思いで紡いだ歌が、結局、何度も自分の真ん中-真実-を思い出させてくれることになる。

自分を生かしてくれる。

朝が来たら 朝が来る度

幸せを思うよ

>朝が来た時に感じる幸せ。

どのくらいそれを感じられるかはそれぞれ違うでしょう。

状況にもよる。

でも、ささやかでも、ほんの少しでも感じられているなら、それでいいじゃない。

例え全く幸せを感じられなくても、「幸せを思って」みることから始めてもいいじゃない。

朝が来たら 朝が来たら

朝が来たら 朝が来る度

幸せを思うよ

たくさんの花を抱えて

やって来なくていいの

>いかにも豪華とか、人と比べてすごいとか、そんなことはどうでもいい。

本当の幸せを感じられる自分でいたい。

朝が来たら 朝が来る度

幸せを願うよ

>「思う」は自分が思う・感じるということ、「願う」は自分だけじゃない幸せを願うということ。

冒頭の、「明日も誰かに朝が来ればいいと思う」という気持ちと繋がります。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

歌の結末は、「その時の自分の答え」であることが大事。

一般的な結論でもなく、正しい答えでもなく、無責任に投げかけて終わるのでもなく。

ただし、精一杯の答えであること。

それがアーティストとしての歌作りの掟なのでは、と思っています。

例えいつかその答えが変わってしまったとしても、きっといいんです。

それに、意外とコアのコアのコアは変わらない。

今のとこそう思います。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

さて、これで1st.Albumまでの楽曲解説が全曲終わりました。

2nd.Album「東京」は、また全く違うチームで作られたアルバムです。

今回、その音源も配信になったので、引き続き解説していきたいと思います。

よろしければお付き合いください。