なんと革命的な!!

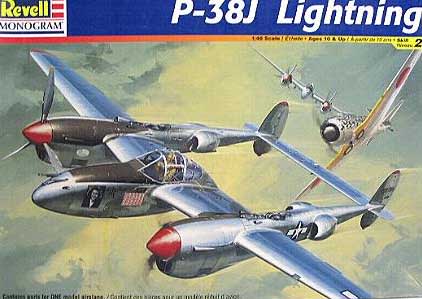

『REMEMBERRING REVELL MODEL KITS』

Schiffer Publishing 2002

マーキュリー・レッドストーンは、新聞紙面をイメージしたパッケージになっています。

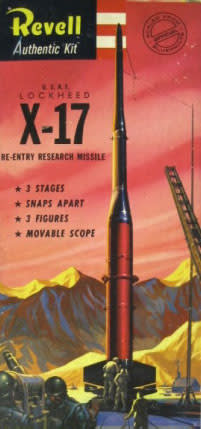

レベルのミサイルプラモの中でも

超レアものなのが、このX-17。

このキットは、おそらく再販はされていないと

思います。

実物がこれまた超レアな存在なので、

あまり売れなかったのでしょうか。

ブックマークに貴重な実写映像を用意

しました。

どうぞ、お楽しみください。

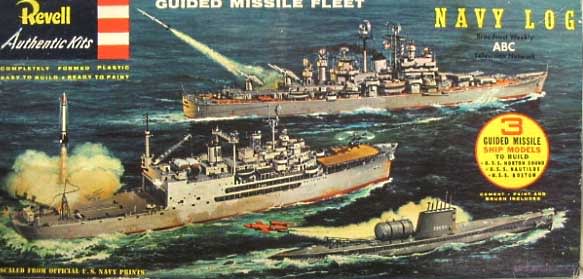

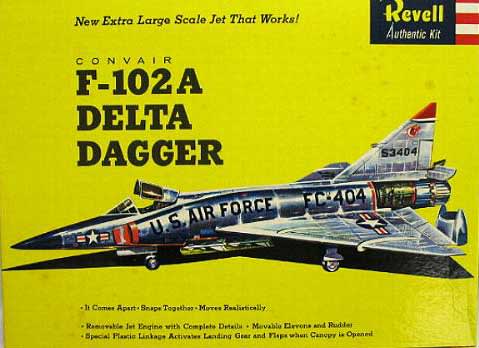

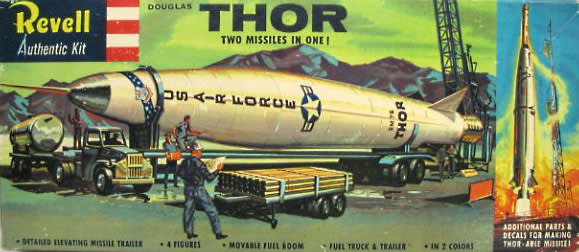

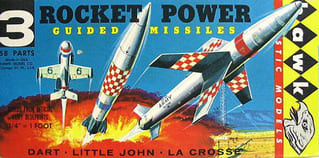

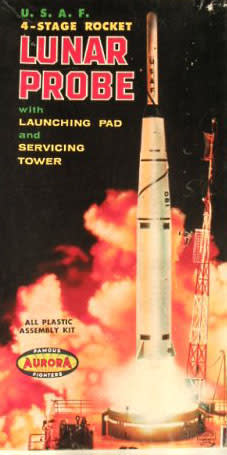

下のキットは、レベルがミサイルのプラモデルを立て続けにリリースしていたのと

同時期(1950年代後半)に出されていたものです。

宇宙開発ブームに便乗して、当時考えられていたロケットやスペースシャトル等を

モデル化したもので、その後実用化されたものと比較すると、違いがわかって

オモロー!

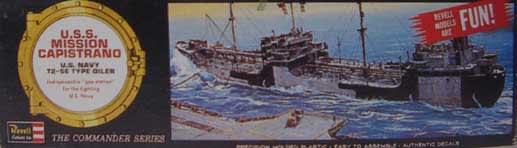

アメリカ海軍のミサイル発射実験艦ノートンサウンド。

1950年代後半、海軍のミサイル発射実験でよく顔を出す艦艇で、

当ブックマークにも当時の映像があります。

ノートンサウンドの発射実験の模様を伝える貴重な映像も、

あわせてご覧ください。

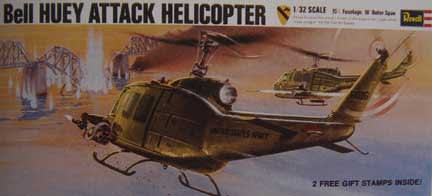

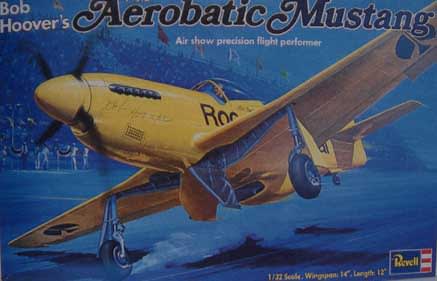

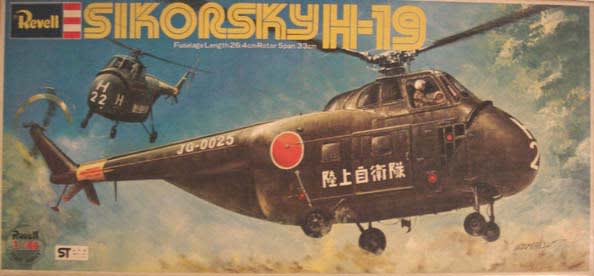

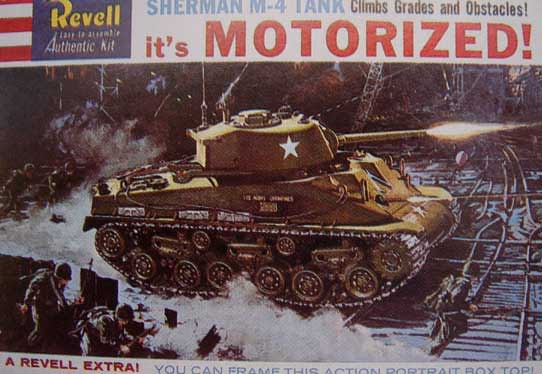

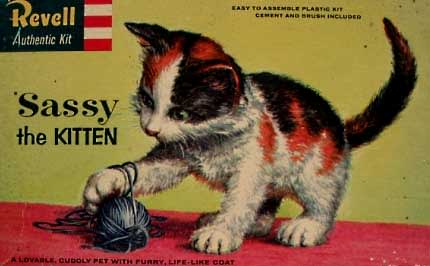

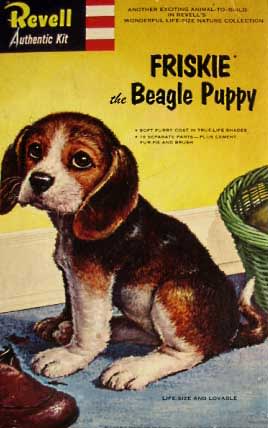

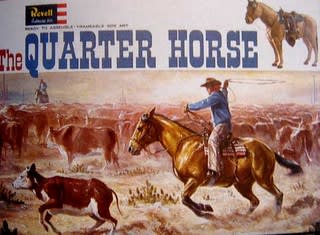

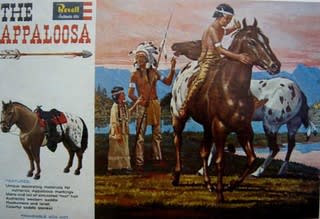

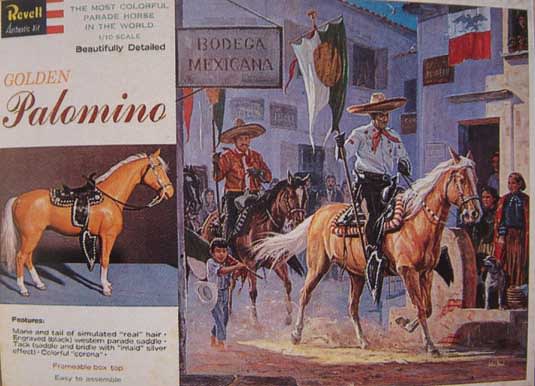

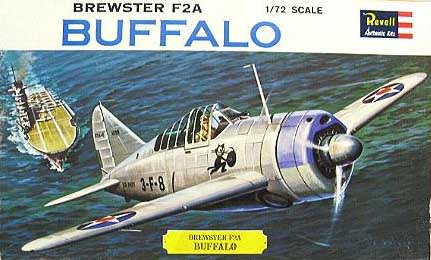

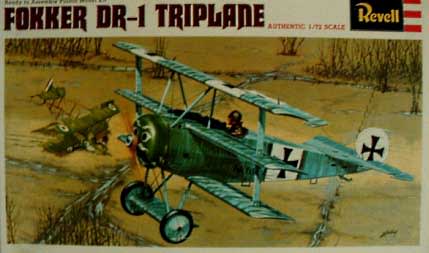

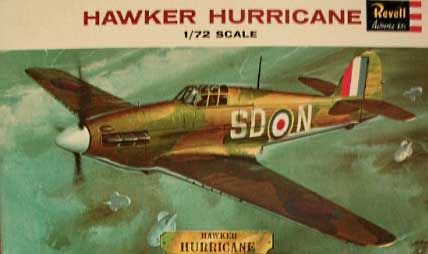

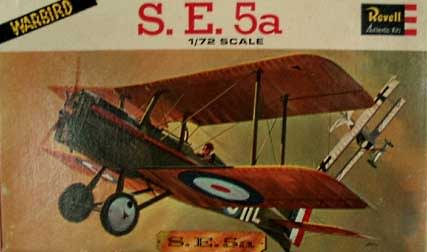

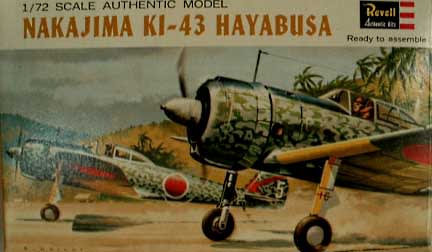

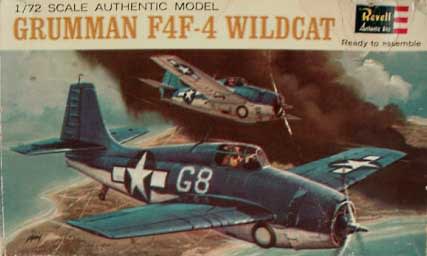

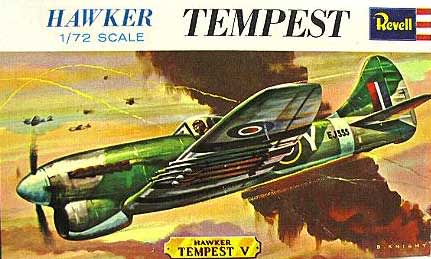

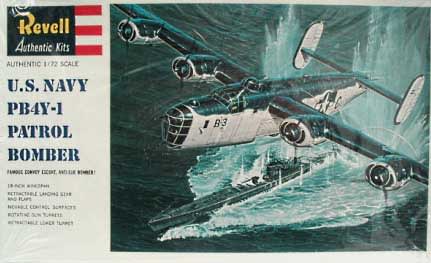

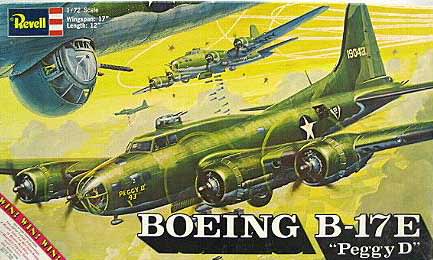

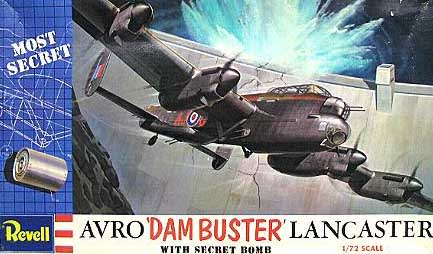

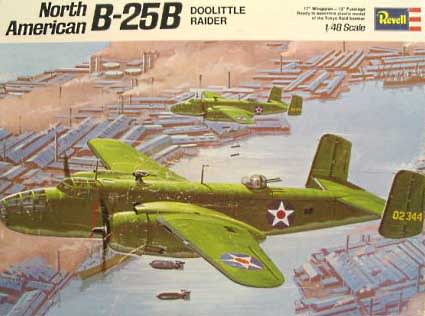

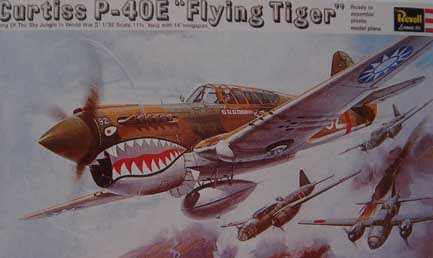

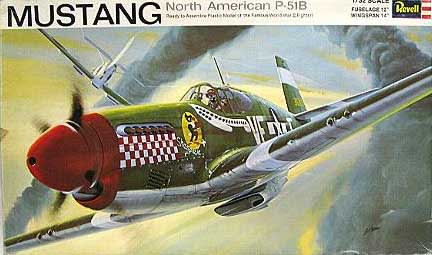

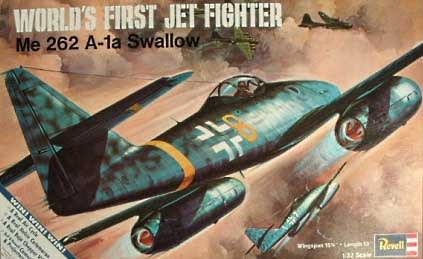

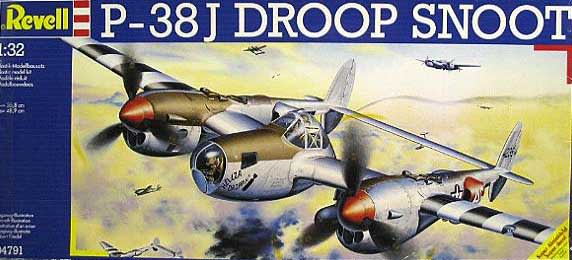

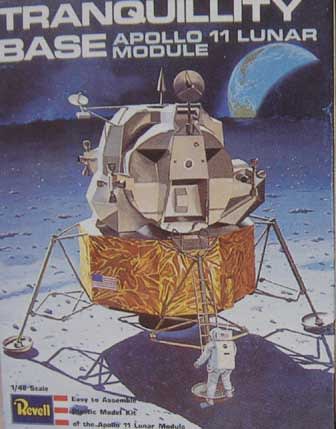

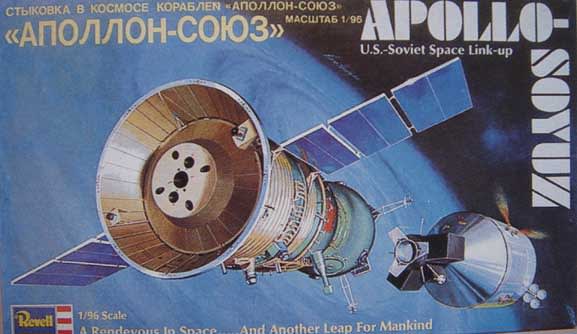

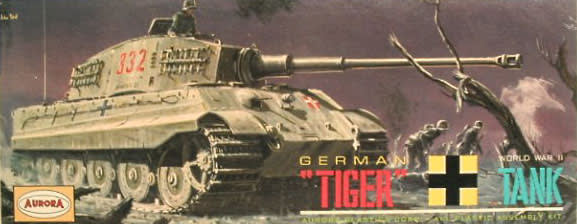

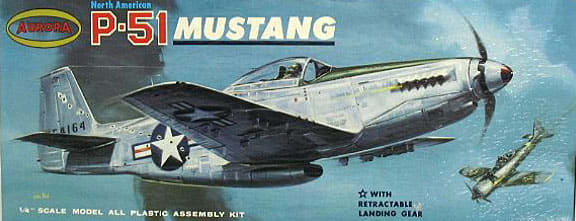

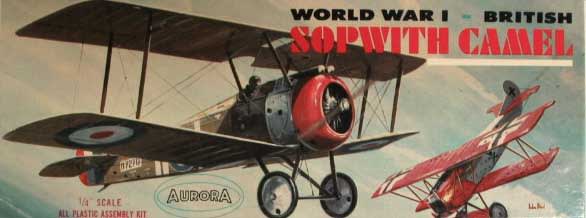

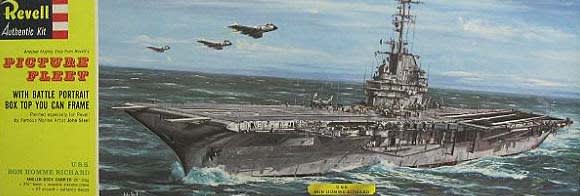

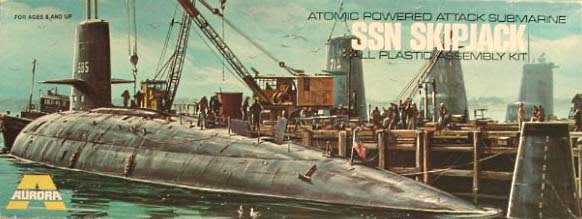

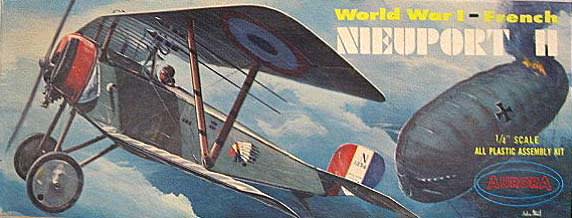

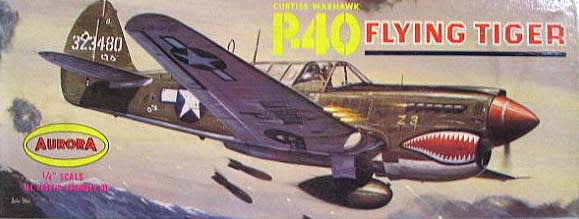

オマケ 他メーカーのボックスアートもお楽しみください。

次回のチラリズム

大脱線第2弾!!

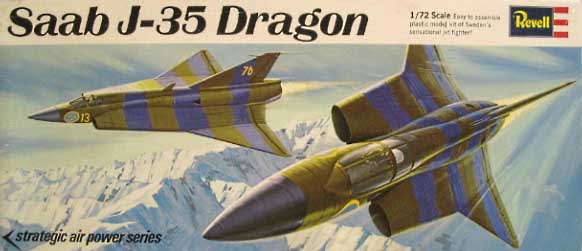

1950年代後半のレベル・ボックスアートを

しっかり集めて、ギャラリーを開催します。

オジサンモデラーには、なつかしくて涙ものばかり。

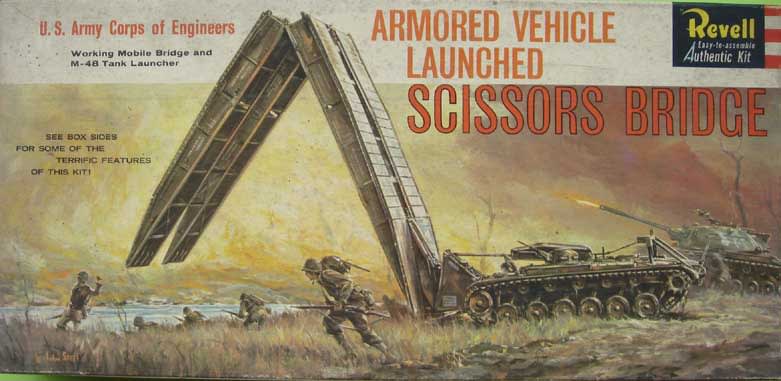

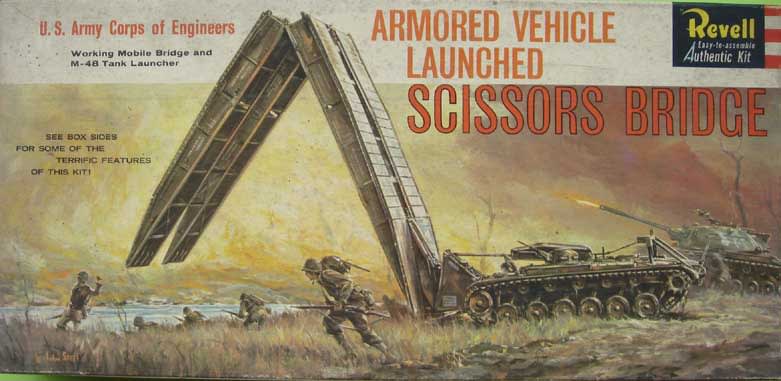

えっ、M48架橋戦車ですか?

忘れちゃいませんよ、ちゃんとやりますからネ。

古きよき時代のボックスアート、全員集合!

新橋のステーションホビーで見た、なつかしきキットが今よみがえる!

諸君!

かなり遅いが、あけおめじゃ!

学生増のため、校舎を新設したゾ。

湘南校舎じゃ。

天下の湘南地区で、江ノ島も見えるゾ。

よろしく、たのむ。喝!!

プラモデルやじ馬考古学

このM48架橋戦車に初めて出会ったのは、私が小学生低学年だったときのこと。

近所の神社で祭りがあったので、遊びにいったところ、露店でたまたま見つけたのが

このキットだったのです。

当時、レベルの存在などまったく知りませんでしたが、この迫力あるボックスアートに

衝撃を受け、この「橋を架けようとしている奇妙な戦車」にモーレツな興味をもったのです。どんなキットなのだろうか。とにかく、中身を見てみたい。

もう、それしか頭にありませんでいた。

店の人は、どうもあちらの関係者みたいで、とても恐そうなオッサンなのですが、

どんなキットなのか中身を見てみたいという好奇心が強かったので、恐る恐る手にとってフタを開けてみました。

‥‥こ、これはなんじゃ!

車体や架橋部分の大きなパーツに混じって、非常に繊細で細かいパーツが

ギッチリ詰まった状態というのは、いままで見たことがなく

ボックスアートと中身とで、ものすごいダブルパンチを食らったのです。

恐いオッサンそっちのけで、ただただ眺めているだけでした。

あの当時、いくらで売っていたのか忘れましたが、自分の小遣いでは

とても買えるものではありません。

……「もっとカネがあればなー」

ため息をつきながら、箱を元に戻し露店を後にしたのを昨日のように覚えています。

それからは、このキットのことが脳裏に焼きついて、消え去ることはなかったのです。

当時、駄菓子屋等で外国のプラモを売るケースはありましたが、露店に置いてある

のを見たのは、あとにも先にもこのときだけです。

いったい、どんなルートで流れてきたのでしょうか‥‥

ところで、私の脳裏に強烈なインパクト を与えたM48架橋戦車のボックアート。

を与えたM48架橋戦車のボックアート。

描いたアーティストは、どんな人物かとても興味がありました。

今回は、その人物の特集です。

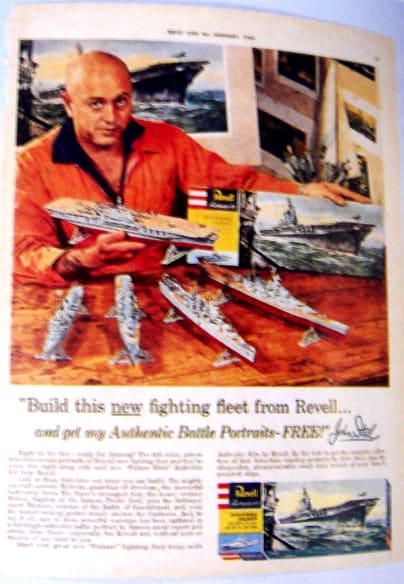

戦うアーティスト John Steel先生特集

このM48架橋戦車のボックスアートを描いたのは、John Steel先生。

Leynnwood先生と並ぶ、レベルの大御所アーティストです。

力強く、堂々とした作風にシビレたファンも多いことでしょう。

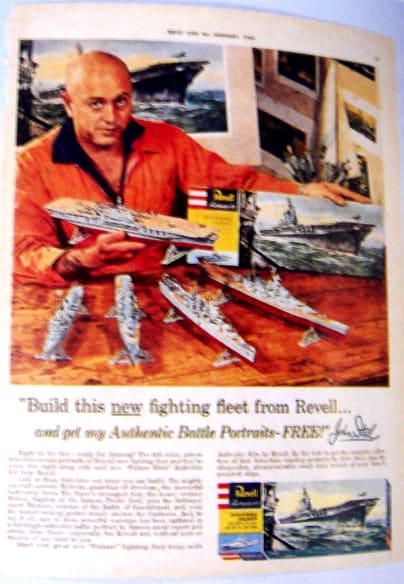

Thomas Graham氏が書いた『REMEMBERING REVELL MODEL KITS』

Schiffer Publishing 2002刊の中に、Steel先生の写真が掲載されていました。

おそらく、先生の顔が確認できる資料としては、いまのところこれが唯一のもので

しょう。

John Steel先生の写真部分を拡大すると……

ホントにアーティストなんでしょうか。

頭はスキンヘッドだし、眼光は鋭く、チョッと恐そうな雰囲気。

一般的に私たちがイメージするアーティストとは、およそかけ離れています。

そうなんです。

Steel先生、じつはガダルカナル島攻防戦に参加した元海兵隊員だったんですから。

しかも、ベトナム戦争当時は実際に現地で従軍写真家・画家もしていたんです。

それだけではありません。

先生は、さまざまな顔をもっていました。

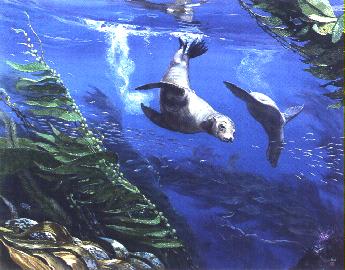

スキンダイバー、水中カメラマン、ハンター、漁師、柔道黒帯有段者、

ベトナム戦争コンバットアーティスト、野生動物アーティストetc

日本では、レベル社等のボックスアートの作者で知られていますが、

アメリカでは、ベトナム戦争コンバットアーティストや野生動物アーティストとして

有名です。

Steel先生が、野生動物を描いていたというのは、チョっと意外ですね。

先生は、1921年6月14日、ニューヨーク市で生まれました。

その後、フランスとスペインで生活し、十代の頃アメリカに帰国するときには、

フランス語、スペイン語ともペラペラだったそうです。

家族に歌手や俳優がいたため、先生もその影響を受けて短期間ながら

ブロードウェーの舞台で活動していたこともありました。

また、時おりラジオで歌の仕事もしていたそうですよ。

才能のある人は、子どものときから違うのですね。

そういえば、Leynnwood先生も子どもの頃、ショービジネスの世界で活動しており、

似たような子ども時代だったんすねー。

その後、先生はフロリダの私立学校に進学しましたが、そこで名誉ある(?)

特別任務を与えられました。

それは毎週金曜日に、学校の全教職員生徒の夕食用の食材である魚のバスを

捕らえることでした。

捕獲に失敗すれば、晩のおかずはありません。責任重大です。

そんなプレッシャーにもめげず、先生は立派に任務を達成したのです。

先生はニューヨークのアートスチューデントリーグと、ロサンゼルスの

アートセンタースクールでアートの教育を受けました。

John Steel先生の輝かしい第一歩が、スタートしたのです。

初期の活動は、ディズニーランド(当然、アメリカ本土のもの)の園内デザインに

参加したり、映画「バウンティ号の叛乱」、「べンハー」、「スパルタカス」の

ストーリーボードを描いたり、ノースロップ社の広告用イラストをデザインしたりと、

じつに多彩です。

そういえば、Leynnwood先生もノースロップの仕事をしていました。

当時、後発の航空機メーカーであったノースロップ社では、広告宣伝のため

新進気鋭のアーティストを求めていたのでしょうね。

先生の経歴を見ると、まさに「戦うアーティスト」です。

これは、けっしてオーバーな表現ではありません。

太平洋戦争、朝鮮戦争、ベトナム戦争に従軍し、常に最前線で戦い続けたのです。

沿岸警備隊の信号手を経て、海兵隊へ入隊。

ガダルカナル島攻防戦に参加、その後太平洋各地を転戦。

朝鮮戦争従軍。

ベトナム戦争が始まると、海兵隊の従軍写真家・画家として参加。

何千という写真やスケッチを制作し、多くの書籍に発表、コンバットアーティスト

としての名声を高めました。

このコンバットアーティストとしての輝かしい軍歴のため、

サンフランシスコの海兵隊戦闘特派員協会(‥と訳すのかな)ジョーローゼンソール

支部の終身メンバーとして迎えられるという栄光に浴したのです。

また、60年代から70年代にかけてレベルやモノグラムのボックスアートを何百と

描き、スキンダイバーマガジンのメインカバーイラストレーターとして活躍しました。

こうやって先生のボックスアートを見ていくと、それはすべて戦場での実体験から

出たものだ、ということがわかります。

写真や資料を見て、頭の中で想像して描いたものではありません。

それは、弾が飛び交う戦場にいた者でしか描けない、恐ろしいくらいの臨場感が

すべてを物語っているのです。

持病の悪化により、1998年8月9日逝去。

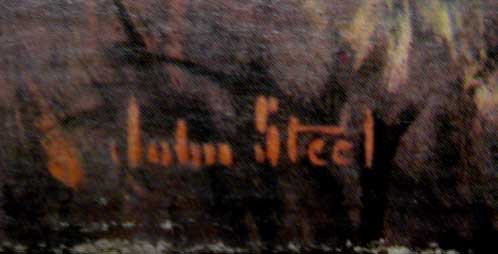

特徴あるサイン

Steel先生 アートギャラリー

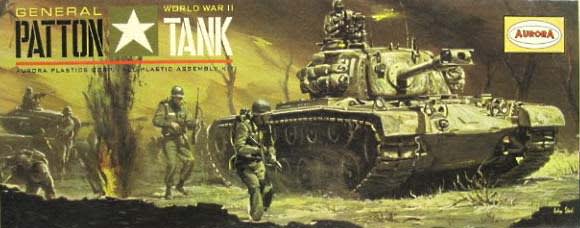

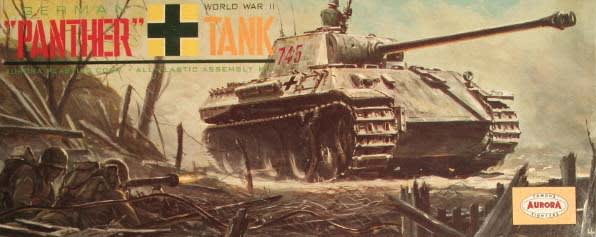

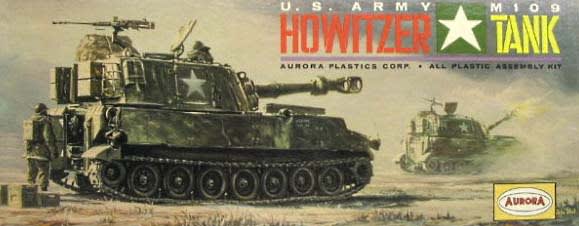

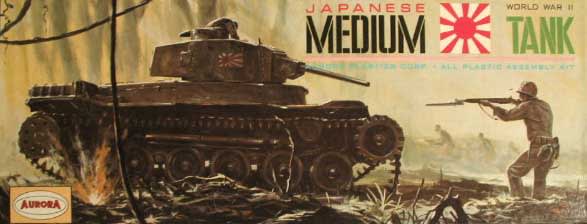

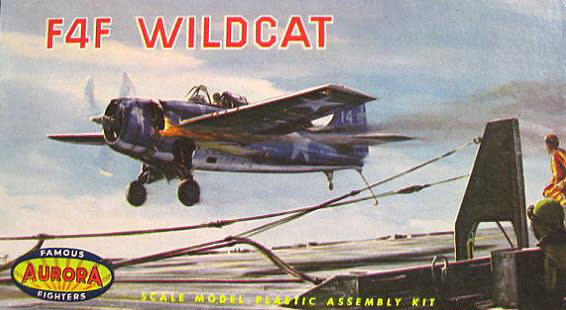

オーロラのもあるでヨー!

ガダルカナルの記憶

ガ島攻防戦の実体験を描いたような作品。

ボックスアートの主役であるべき戦車が撃破され、

砲塔には戦死者の姿も!

プラモデルの売り上げなど度外視した絵を依頼したオーロラもすごいが、

これがガ島の現実だったんでしょう。

次回のチラリズム

引き続き、Steel先生のアートギャラリーをやるぞ。

先生のボックスアート特集をやっているのは‥‥

本講座のみ! 注目!

そして…

オラも忘れないでくれよ‥‥

プラモデルやじ馬考古学

特別講座

『あのボックスアートは、ナゼ傑作なのか』

やじ馬大学所有の88ミリ砲でっせ。

‥‥じよ、冗談がきつい‥‥

1972年のリリースで、当時の定価は1000円。

ボックスアートが気に入ったので、発売と同時に即購入したのですが

30数年の時間の経過で、白い背景がセピア色になってしまいました。

88㎜砲の発売で、こんなエピソードがあったのを、ご存じでしょうか。

じつは、当初予定していた発売日には発売されなかったのです。

その理由というのが、タミヤの工場で火事があり、88㎜砲の金型が溶けて

しまったから…というのですから、大変です。

ウソかホントか、事実はわかりませんが、そんなうわさが流れたことで、

慌てた人も多かったという話を聞いたことがあります。

確かに、発売が遅れたのは事実です。

私も発売日当日に、行きつけの模型店に行ったところ、

「何かの事情で発売が遅れているので、もう少し待ってくれ」と、店主に

言われました。

火事の話は、それから少したって聞いたのですが、その後購入したキットを

見て、「そういえば…」と思うところがありました。

それは、付属のオートバイ兵の人形です。

プラの回りが悪くて、身体全体がうろこ状のスジでいっぱいだったのです。

たまたま、そのキットだけがそんな状態だったのか、と思っていましたが、

友人が買ったキットも同じ状態で、ミステリーです。

金型は本当に、溶けたのでしょうか。

…ナゾはナゾとして、そのままにしておきましょう。

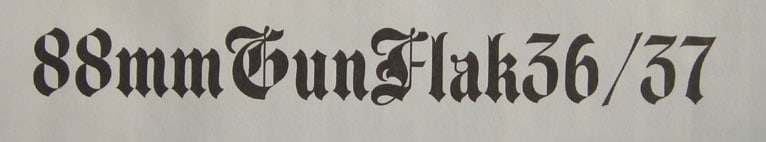

さて、ボックスアートの解剖です。

「88mmGunFlak36/37」、この文字もボックスアートの一部です。

この堂々とした書体。

これ無くして、ボックスアートを語ることはできません。

あまり注目されない部分かもしれませんが、タミヤはこの文字にも

しっかり配慮して制作しています。

この力強い書体と重厚で落ち着いた文字の色は、比類なき最強の伝説「88」を

象徴しています。

これがボックスアートを、より印象強いものにするのに役だっているわけです。

ちなみに……

書体というのは、ボックスアートを引き立てるのに重要な役割があります。

一例として、書体をいくつか変えてみると、キットのイメージもかなり違ってきます。

たとえば、

堂々としていて、重厚な雰囲気が、いかにもドイツっぽくて、いいですね。

でも、20世紀の兵器をイメージする書体としては、ちょっと古すぎます。

それに、普段読み慣れていない書体なので、「Gun」の「G」や「Flak」の「F」など判読

しにくいという欠点もあります。

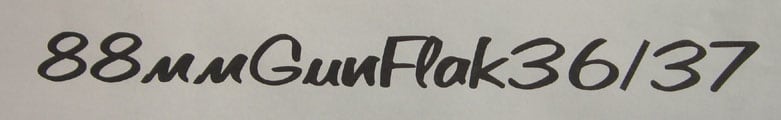

これは、上記の古風なドイツ文字とはだいぶ雰囲気が違います。

どちらかというと、自由でお気軽なイメージなので、スケールモデルというよりは、

玩具的要素の強いプラモデル、下手をするとオモチャだと判断されてしまいます。

これはもう兵器をイメージするものではありません。

パリ市内にある高級ブティックのノリです。

いくら無敵の「88」でも、これでは台無しです。

以上のことから、「88」がもつ力強いイメージと書体の見やすさ、安定性、現代性、

という観点から総合的に判断すると、このボックスアートに採用された書体がベスト

の選択だった、ということができます。

タミヤのデザイナーは、なかなかいいセンスをもっているといえますね。

ちなみに他のMMシリーズも、「88」と同様の書体で統一されています。

書体を使って、キットのイメージを全面に打ち出しているのですね。

このボックアートの特徴は、なんといっても88ミリ砲と兵士とをうまく融合させており、

絶妙なバランス感覚を伴った一体感で統一しているところです。

88ミリ砲は兵士の一部であり、兵士は88ミリ砲の一部です。そのどちらかが

欠けても、このボックスアートは成立しないのです。

注目すべきことは、兵士の配置です。

88ミリ砲の左右に兵士を配置することで、絵に比類なき安定感を与えています。

キーマンは3人。

中央に描かれた指揮官。左端の測距儀をもつ兵士。そして、右端のオートバイ兵。

これら3人のバランスのよい配置により、左右に安定的な広がりをもたせることに

成功しているのです。

おそらく、作者の大西先生はレイアウトを決めるにあたり、ラフスケッチを何枚も

描いては、構想を練っていったのでしょう。

キーマン①

ボックスアートに登場する人物で、いちばん目につく人は、この指揮官。

中央に位置し、その抜群の注目度で、ボックスアート全体を引き締める

役割を果たしています。いわば、キーマンです。

前傾姿勢で目標を見つめる指揮官。右手に双眼鏡を持ち、左手で部下に

合図するポーズから、現場の緊迫感がうかがえます。

あと何分後かに砲撃が開始され、88ミリ砲の圧倒的な強さが発揮される

というハラハラドキドキの期待感みたいなものが、いやがうえにも高まります。

しかも、彼の軍装がWWⅡ初期に見られた一番手の込んだ仕立てのもので、

ドイツ第三帝国の絶頂期の姿を再現しているのが、とてもいいですね。

この軍装にも、圧倒的な強さを感じてしまいます。

やはり、彼抜きではダメです。彼には、88ミリ砲と同等の存在感が感じられます。

★余談(どうでもいい話)★★★★★★★★★★★★★★★★

ところで双眼鏡といえば‥‥(なにやら、脱線の気配が‥)

戦前戦中のドイツでは、双眼鏡は指揮官のシンボルであったらしく、

レ二・リーフェンシュタール監督の映画『意志の勝利』の中では、SSの

閲兵の際、ヒムラー長官はわざわざ首から双眼鏡をぶらさげて式に臨んで

います。

このシーンは、映画の後半部分での見せ場のひとつで、ニュールンベルク

の中央広場前に車で乗り付けたヒトラー総統の前で、盛大なる閲兵行進が

行われる様子を記録したもので、ナチス関連のドキュメンタリー番組でよく

この行進の映像が使われるほど、超有名な部分です。

突撃隊を先頭に、ナチス各組織や陸軍部隊の行進が延々と続き、

最後に、ヒムラー長官に率いられたSS部隊が登場します。

このとき、彼は双眼鏡を首からぶらさげており、車上の総統とともに部隊の

閲兵を行うのです。

当初、なぜ双眼鏡を持参しての閲兵なのか奇異に思えたのですが、何かの

本に、双眼鏡は指揮官のシンボルである‥と書いてあったので、ナルホドと

納得しました。「オレは、SSのボスなんだ」‥そんな自負心があったのかも

しれません。(終)

キーマン②

測距儀を手にした兵士も、指揮官同様このボックスアートのキーマンです。

発売当時、この測距儀というのは新鮮なる驚きでした。

砲兵がこんな装備をもっているなんて、このボックスアートで初めて知りました。

ある意味「アハ体験」をしたようなものです。

砲撃戦というと、どうしても見た目がハデな射手や装填手に目を向けがちです。

しかし、一見地味ではあるけれど、敵との距離を測定する兵士も、

きわめて重要なメンバーなんですよ‥‥というメッセージがこの絵にこめられて

います。

その重要性を訴えるため、測距儀を砲兵の象徴として描いているのです。

ところで、この兵士はドッシリとした安定感に満ちています。いわば「静」の状態。

かたや、右端のオートバイ兵は「動」の状態。これら「静」と「動」が対の状態に

なることによって、安定感と躍動感の両方を表現しています。

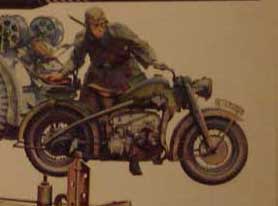

キーマン③

ボックスアートに動きを与えているのが、このオートバイ兵。

愛車にヒラリとまたがり、キックスターターでエンジンを始動させると、

爆音をとどろかせて、猛スピードで走り去る。

まさに、そのスタート寸前の一瞬をそのまま封じ込めた構図は、

オートバイがもつ強烈なスピード感を暗示させ、見る者に躍動感を与えます。

このオートバイ兵は、単なるオマケではありません。

彼とオートバイが存在することで、ボックスアートに限りないインパクトを与えている

のです。

しかも、彼は他の兵士と異なりSS兵です。

ボックスアート全体が、国防軍の保守的なカラーで染まることを打ち砕くキーマン

なのです。それは、活動的なオートバイ兵の象徴でもあるのです。

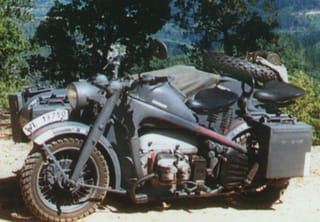

それから、軍用オートバイのファンなら、このKS750のイラストも

気になるところ。

KS750を真横から描いているので、オートバイのむき出しのメカを

余すところなく、しっかりと再現しているのが素晴らしい。

ムダを一切省いた、いかにもドイツ的な質実剛健なデザインを楽しま

せてくれます。

ところで、このKS750(BMW R75もそうですが)、ドイツ軍用バイクの

各種写真集を見ても、サイドカー仕様のものばかりで、ソロで使われている

ところを撮影したものは、皆無の状態でした。

考えてみれば、アウトバーンのような舗装された道路を、高速走行するのには

このような大型バイクは安定性もよく、使い勝手もいいのですが、戦場では

むしろ不整地が多く、路面の状態もよくない場合が多いと考えられますので、

逆にソロの大型バイクは使いにくいのではないか、と思います。

伝令などは、DKW NZ350のような中型バイクがよく使われており、ナナハンクラス

はもっぱらサイドカーとして、兵員輸送の足として使用されていたようです。

なぜ、ここにソロのKS750が描かれているのでしょうか。

このボックスアートも本来であれば、NZ350あたりの中型バイクを描く

べきところなのでしょうが、おそらく下記の理由でKS750になったのでしょう。

NZ350は、1/35スケールですと見た目が小ぶりで、とても繊細なイメージになって

しまうため、車体が大きく、シリンダーヘッドが真横にボコッと飛び出した迫力のある

水平対向エンジンを装備したボリュームのあるKS750を、意図的に選んだのだと

思います。R75は、すでにサイドカーとして発売されていましたから、88ミリ砲の

キットに入れる訳にはいかない(マンネリといわれそうだから)、そうなればR75と

双璧をなすKS750をモデル化しようと思うのは、自然の成り行きです。

それに、R75の側車を流用すれば、KS750サイドカーが楽しめますしネ。

突き出たゴツイ砲身。この圧倒的な存在感。もう、たまりませんね。

砲身のキルマークが、この88が歴戦の勇者であることを語りかけます。

色を少しづつ変化させて、兵器の無機質的質感を表現する方法は、

大西先生の独壇場です。

これに、兵士たちの躍動感や緊迫感が加わることによって、

よりリアルなボックスアートが完成していくのです。

参考資料‥‥

同じ88ミリ砲でも、こちらは北アフリカバージョン。

兵士の様子から判断すると、砲の配置も完了して

やれやれ、ひと段落ついたな‥‥そんな雰囲気が

漂っています。

ところで、このボックスアートを見ていると

真夏の太陽のまぶしいようなギラギラ感と、異常な暑さを感じませんか。

たとえば、地面と影。

従来のMMシリーズでは、地面は描かれていませんでした。

しかし、ここでは乾ききった地面を描き、影を加えることで、

北アフリカのギラギラと照りつける強烈な日差しを印象づけることに

成功しています。

さらに兵士の体にも注目してみましょう。

体の陽のあたる部分、あたらない部分のコントラストを見ていると

これまた強烈な日差しを感じます。この表現技術は、まさに神技です。

現地の過酷な自然環境を、このボックスアートに凝縮した大西先生の

技たるや、驚嘆に値します。

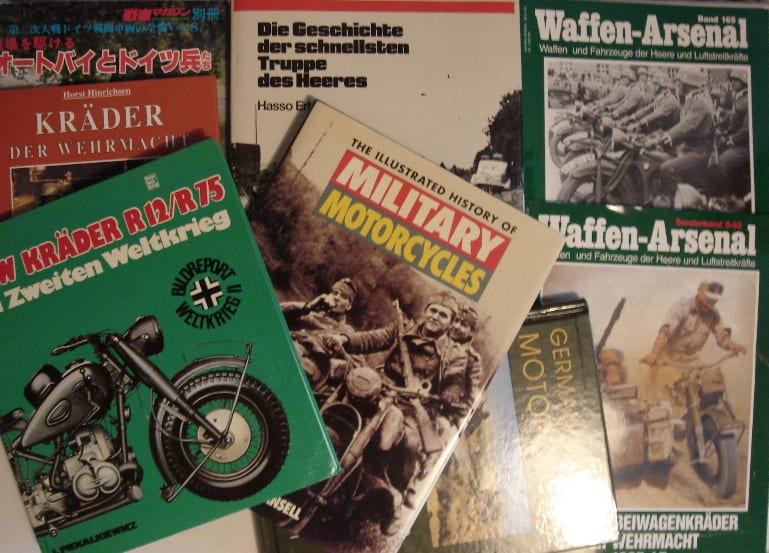

オマケ・ドイツ軍用バイク各種写真集

資料の紹介をします‥‥といいながら、そのままになってしまいました。

近いうちに特集を組みたいと考えていますので、お楽しみに!

ちなみに、写真集は洋書がほとんどで、日本で出版されたのは

戦車マガジン別冊『戦場を駆けるオートバイとドイツ兵たち』が唯一の

ものではないかと思います。

洋書は、やはり本家のドイツで出版されたものが多く(当然か‥)、

日本では知られていない、珍しいオートバイの写真も掲載されています。

たとえば、オーストリアのプフ(Puch)というメーカーのオートバイがあったりで、

けっこう楽しめます。

※プフなんて、相当なオタクじゃないと、知らないはずです。ホント

KS750(ホンモノ) 出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

見てください。

このデカくて、ゴツくて、頑丈そうなスタイル。

バイクといえども、軍用車は造りが違います。

次回のチラチラリズム

注目!新春第一発目は、レベルの大作M48架橋戦車!!

このM48架橋戦車を描いたJohn Steel先生の

特集もあるでヨー!

やじ馬考古学

![]()

「や、やった!

画像がちゃんと出たぞ」

「お前、

最初から真剣にやってりゃ

よかったんだ。そう思わねえか」

☆!★!

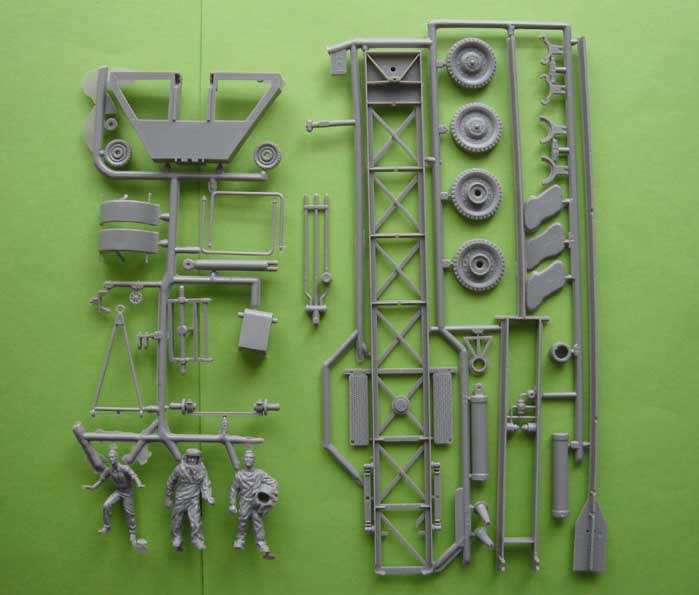

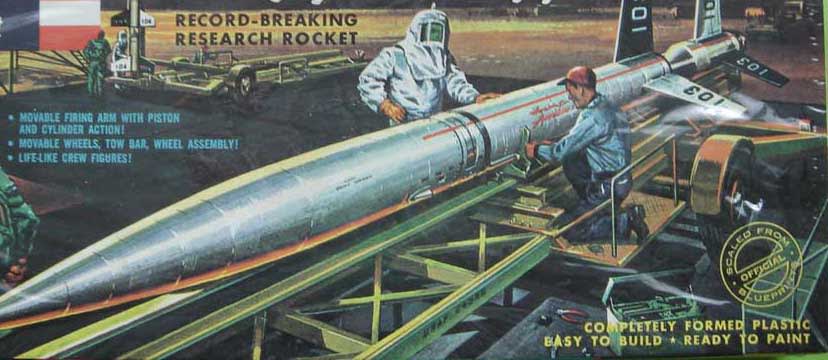

インストの表面です。

ボックスアートの原画が、掲載されています。

背景の山々の印象から、荒涼とした砂漠地帯に作られた秘密のミサイル

発射実験場という雰囲気が漂っています。

実際、砂漠地帯にあるホワイトサンズミサイル実験場を、イメージしている

のかもしれません。

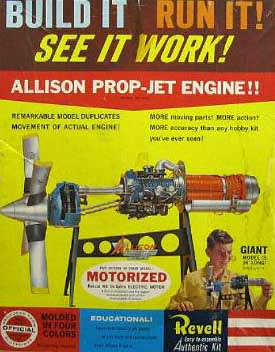

さて、ここでの主役はエアロビーではなく、広告なんですよネ。

全面にドーンと掲載されたプラモの宣伝は、目を引きます。

この広告は、同時期に発売された他のアイテムのインストにも、

同一のものが掲載されており、ミニカタログ的な雰囲気を出しています。

ちょっと都会的で、気の利いた感じがイイですね。

キットの完成写真も、ほどよく掲載されており、モノクロながらにぎやかな

雰囲気で、見ていて楽しくなります。

わざわざカタログを買わなくても、品揃えのよさがわかるようになっているのは、

このインストを担当したデザイナーのセンスがよかったからでしょう。

インストの裏面。

水墨画風に描かれた図が、古きよき時代のレベルの特徴で、現代のインスト

とは一線を画す作画方法となっています。

作業手順書というよりは、イラストを多用したわかりやすい構造解説書的な

雰囲気もあり、無味乾燥な線画とせず、パーツ部分に陰影をつけて、イラストに

リアル感をもたせ、目で見て楽しみながら作業をすすめていくことに、重点が

置かれているのが画期的といえます。

日本のインスト構成にも、少なからず影響を与えているといえます。

アメリカと日本のインスト比較研究も、今後の研究課題です。

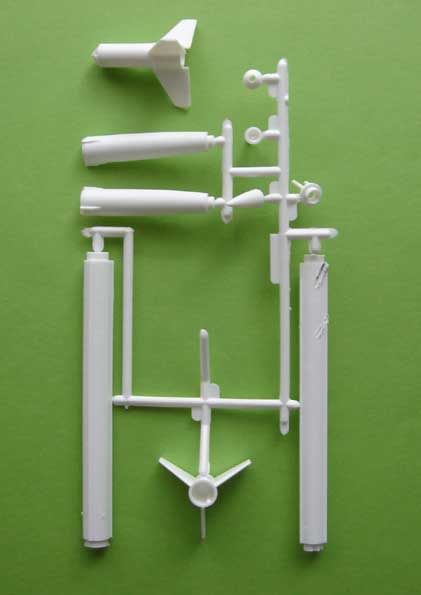

パーツは、極力一体化をはかり、数を減らす努力がなされています。

しかも古いキット(1958年製ですぞ!)ながら、パーツの精度は高く

現代でも充分通用する内容です。

付属の人形も、生き生きとした表情で、個性も豊かなので見ていて

楽しいです。この時代のレベルの人形は、非常に素晴らしい出来で

いつも感心するのですが、単にキットのオマケという消極的な扱いでは

なく、人形単体でも充分に楽しめるような配慮がうれしいですね。

とくに、消火スタッフの2体はアイテムとして珍しい存在です。

1/40スケール(他のスケールでもそうですが…)では、唯一の存在です。

宇宙飛行士みたいな雰囲気で、宇宙開発の先駆け的存在のエアロビーを

いっそう引き立てます。

人形の精度の高さは、おそらくは原型師の腕がよかったという点と、

その原型をそっくりそのまま再現できる確かな金型加工技術があった

からなのでしょう。

今から50年も前に、これだけの技術を確立していたレベルに驚嘆せざる

を得ません。

エアロビー本体です。

標準的なパーツ割になっていますが、内容的にはこれで充分です。

デカールは注意書き等を含めて、かなり細かく再現されています。

とくに注意書きは、このサイズになると手書きでやるのは相当きびしいので

デカールで対応できると、大変ありがたいです。ホンマ。

X8(ホンモノ、なおX8はエアロビーの前身)

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

X8は、高層大気観測用ロケットとして開発されたもので、

正真正銘のX機なのですが、これを発展させたものが、

エアロビーとなりました。

ところで‥‥

1958年代後半で、レベル社のミサイルキットはどんなものがあったのでしょうか。

全部で20アイテムで、下記のとおりです。

リリースが、1958年と1959年の2年間に集中しているのが特徴です。

理由を推測しますと、それは1957年10月のスプートニク1号の打ち上げが

最大の要因だと思います。

ソ連(現ロシア)は、人類史上初めての人工衛星を打ち上げることに成功しまし

た。これによって、米ソの宇宙開発競争が激化するとともに、世間の関心も

宇宙空間や、打ち上げられるロケットやミサイル、人工衛星に向けられるように

なりました。

おそらく、レベルはこうした世相を敏感に感じ取って、ミサイルキットを集中的に

リリースしたのではないか、と思います。

純然たる打ち上げロケットのキットでは、一過性のもので終わってしまうかも

しれませんが、軍事用のミサイルであれば、ある程度長期の需要はあると

判断したしたのでしょう。

H-1801 SM-62スナーク(1/81スケール) 1958年リリース

H-1803 レッドストーン(1/110、IRBMタイプ) 1959年

H-1804 ナイキ・ハーキュリーズ(1/40) 1958年

H-1806 IM-99ボマーク(1/47) 同上

H-1808 タロス(1/40) 同上

H-1810 X-17(1/40) 同上

H-1812 タクティカルミサイルセット(1/40) 同上

H-1813 テリア(1/40) 同上

H-1814 エアロビーハイ(1/40) 同上

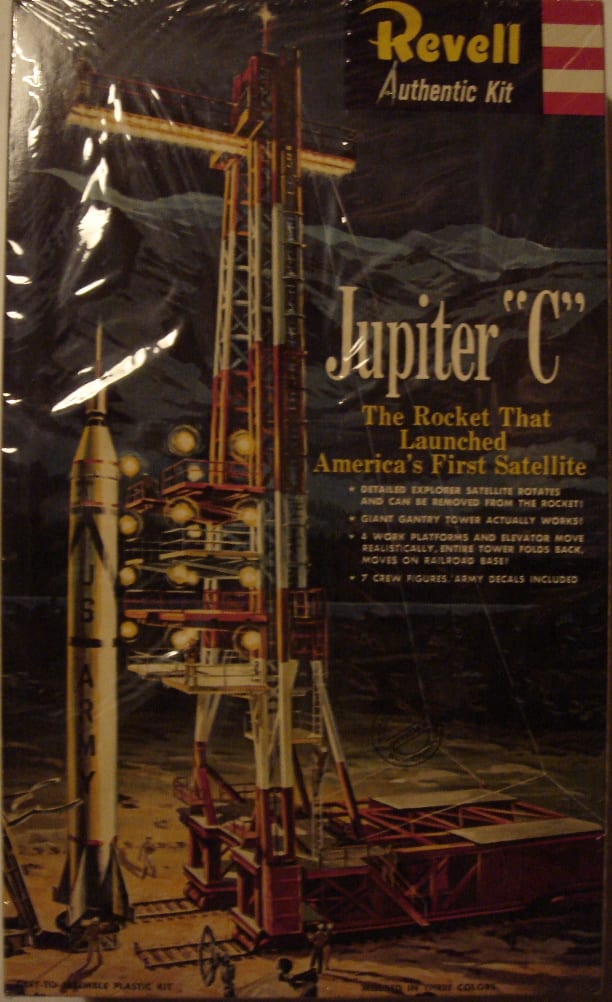

H-1815 レギュラスⅡ(1/68) 同上

H-1816 ラクロス(1/40) 同上

H-1817 ホーク(1/40) 同上

H-1818 コーポラル(1/40 トランスポーター付) 1959年

H-1819 ジュピターC(1/110) 同上

H-1820 コーポラル(1/40 トランスポターなし) 1958年

H-1821 オネストジョン(1/48) 1959年

H-1822 アトラス(1/110 ICBMタイプ) 同上

H-1823 ソア(1/110) 同上

H-1824 ジュピター(1/96) 同上

これだけのアイテムを、短期間でそろえたシリーズですが、1960年代に入ると

その多くがカタログ落ちをしてしまい、再版もされずに姿を消してしまいました。

では、1960年代の同社のミサイルキットはどうだったのでしょうか。

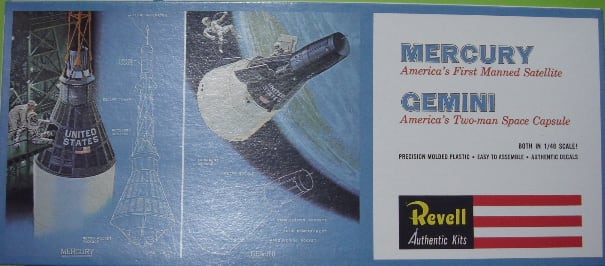

H-1830 Ⅴ2(1/69) 1960年

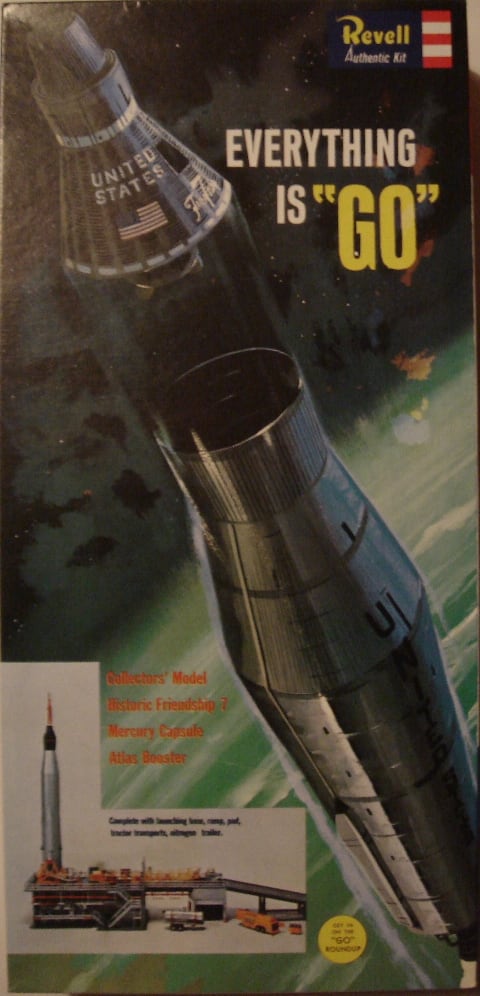

H-1832 マーキュリーレッドストーン 1962年

H-1833 マーキュリーアトラス 1963年

新作はⅤ2のみです。

1966年まで発売されており、その後1973年から1976年まで再版されて

いました。

さらに、今年(2008年)ドイツレベルから限定生産という形で、リリースされ

ていましたね。

レッドストーンとアトラスは、共にもともと1959年に発売されていたキットでしたが、

レッドストーンは1960年、アトラスは1962年に生産中止になっていました。

しかし、マーキュリー計画の成功により、急きょ弾頭部分をマーキュリーカプセルに

変更して再発売したものが、上記のキットなのです。

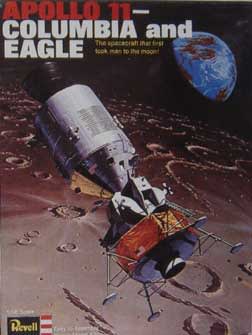

これらふたつのキットは、のちのアポロ計画へと続くアメリカの宇宙開発を象徴する

ロケットとして人気があったらしく、レッドストーンは1969年まで、アトラスは1970年

まで発売されていました。

その後、ヒストリーメーカーズシリーズではマーキュリーアトラスが再版され、

レベル・モノグラム合併時の復刻版では、レッドストーン(IRBMタイプ)と

マーキュリーアトラスが再版されました。

なお、アトラスについては1963年以降のリリースは、すべてマーキュリーアトラス

としてであり、当初のICBMタイプとしてのリリースはないようです。

他のアイテムとして、スナーク、タロス、Ⅹ17、テリア、エアロビーハイ、

レギュラスⅡ、オネストジョン、コーポラル(トランスポーターなし)は、

生産終了がもっとも早くて1960年、ボマークが1961年となっています。

その他のキットは、タクティカルミサイルセット、ホーク、ラクロスが1963年までの

生産で、ナイキ・ハーキュリーズ、ジュピターC、ソア、ジュピター、

コーポラル(トランスポーター付)が1965年までで生産を終了しています。

スプートニクの打ち上げで、世間の関心が宇宙に向けられるようになったため、

ブームに便乗した形のレベルではありましたが、一部のキットを除き短命で

終わってしまったようです。

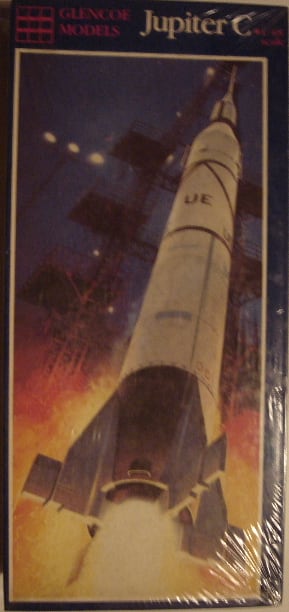

なお、ヒストリーメーカーズで、スナーク、ボマーク、レギュラスⅡ、コーポラル

(トランスポーター付)、ジュピターC、ソア、ジュピター、マーキュリーアトラス、

レベル・モノグラム合併時の復刻版で、レッドストーン(IRBMタイプ)、

ナイキ・ハーキュリーズ、エアロビーハイ、ラクロス、オネストジョン、マーキュリー

アトラス、近年ではドイツレベルがジュピターC、それに今年V2が再版されました。

ミサイルシリーズの超レア物は‥‥

一連のミサイルシリーズのうち、一番のレア物はX17でしょう。

X機シリーズのひとつですが、有名なX1やX15とは異なり無人の

大気圏再突入試験用ロケットで、1956年から1957年にかけて

26回の発射実験が行われました。

ただ、実物がかなりマイナーな存在であったため、モデル化しても

売り上げが低調で、早々にカタログ落ちをしてしまいました。

ロッキードX17(ホンモノ)

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

次回のチラリズム

ジーク・ハイル!

久しぶりだな。

次回は、特別講座として

なぜ、このボックスアートが傑作なのか

解説する。

腰抜けヒムラーにも、よく伝えておけ。

おい、オッサン。

ヒムラー長官には、よく言っとくぜ。

これから外を歩くときは、背後に注意するんだな。

プラモデルやじ馬考古学

「オイ、エアロビーの画像は

大丈夫だろうな」

「だ、大丈夫だ。確認した」

……?

「馬鹿野郎!テメェーッ!

オレの顔にドロを塗りやがって 」

☆!★!

……というわけで、今回はエアロビーのボックスアートを取り上げます。

この時代のレベルのロゴには、誇らしげに「Authentic Kit」の文字が

書かれています。正真正銘のキット、そんな意味でしょうか。

同社の自信というものが、輝いていますね。

これなど、手前に人物を大きく描くとともに、エアロビーの先端部分も同じように

大きく描き、ちょっと意表を突くようなダイナミックな構図になっているところが

ミソで、Leynnwood先生初期の作品。

先生お得意のLeynnwood式遠近画法

(以下、L式遠近画法と呼びます。なお、これは私が勝手につけた名称です)

の典型的な例ですね。

では、イラストをパーツに分解していくと‥‥

パーツ①

最初に目につくのは、大きめに描かれた耐熱服(あの宇宙人スタイルの装備)姿の

隊員。これに注目しましょう。

エアロビーは1958年のリリースなのですが、この時点ですでにL式遠近画法が

使われています。

L式遠近画法では、ボックスアートの左端または右端に人物(車両などでもよい)を

大きめに描くのが特徴です。

下記の作品2点を見てください。

これらは、両方とも先生の作品ですが、きわめて典型的な例ですね。

ワキ役としての人物や車両が、ボックスアートの端に大きく描かれています。

過去のブログで、何回か指摘したことですが、基本的に遠近3種類の対象物を

描くことで、ボックスアートに奥行きを与え、3Dほどではないにしても、ある程度の

立体感を表現しようとする試みが、この技法なのです。

Leynnwood先生は、1950年代後半から1960年代前半にかけて

この技法をよく使って、作品を描いていました。

もちろん、この技法は先生の専売特許というわけではありません。

同時期、他のアーティストも同じような技法を使っており、ある意味流行だった

のかもしれません。

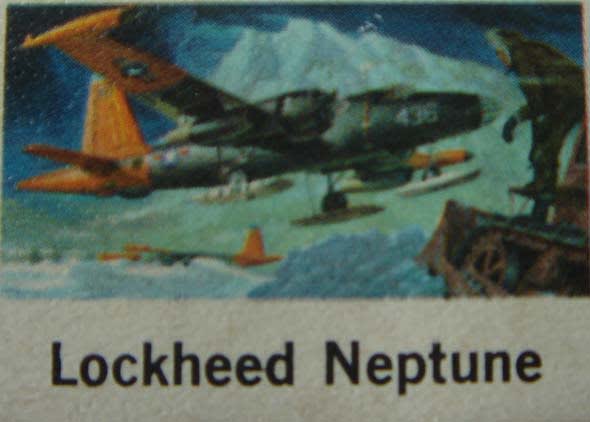

作例①

手前‥‥除雪車と人物

中間‥‥主役の航空機

遠方‥‥雪山

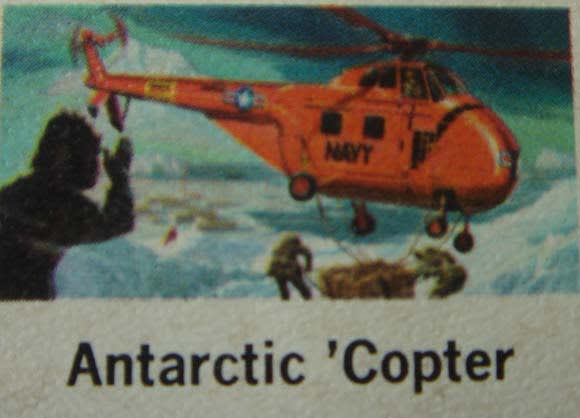

作例②

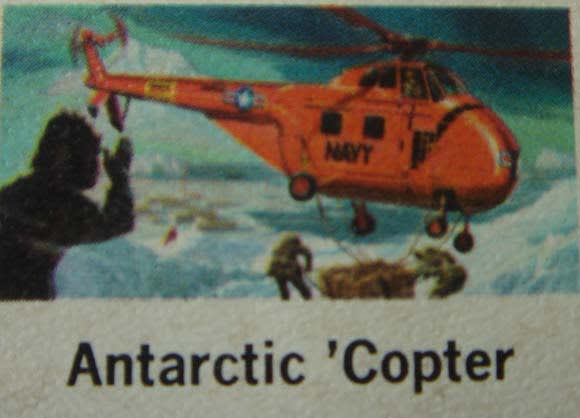

手前‥‥右手を上げる人物

中間‥‥主役のヘリコプター

遠方‥‥雪原、雪山

描く対象が異なっても、基本的な構成はエアロビー、作例①、②のように、

まったく同じです。

パーツ②

エアロビーの先端が、ボックスアートから飛び出すようなイメージで描かれており、

見る者に迫ってくるような錯覚を与えるのがGood!

エアロビー自体、ロケットの直径は小さいのですが、構図の取り方が上手なので

大きく堂々たる姿に見えるのは、さすが先生!

人物と比較すると、エアロビーの直径は町中の電柱くらいの太さでしょうか。

パーツ③-1

左後方に直立するエアロビーと背景の山。

この両者の間には、茶色の荒地が広がるのみです。

奥行きを感じさせるために、この荒地には構造物など大きく描かれていません。

パーツ③-2

何だか手書き風ロゴタイプが、古き時代を感じさせます。

背景の空の色が、黄色っぽくてチョット不気味。

核戦争をイメージしているのでしょうか。

それとも、単純にアメリカ西部の砂漠地帯の砂が、風で舞い上がり

アメリカ版「黄砂現象」を引き起こしているのでしょうか。

まあ、エアロビーは核ミサイルではないので、核戦争云々は考えすぎなのかも…

山々を黒っぽく描くことで、黄色い空がよりいっそう印象的に感じられます。

そんなわけで、エアロビーのイラスト構成は……

手前‥‥パーツ①

中間‥‥パーツ②

遠方‥‥パーツ③-1、③-2

当時、レベルのボックスアートにデンと印刷されていた

「SCALED FROM OFFICIAL BLUEPRINTS」

公式の設計図から縮小した……そんな意味でしょうか。

ウチの製品は、いい加減な資料は使っていませんよ。

何と言っても公式の設計図が資料なんですから。

……そんな自信と誇りが、あふれ出ています。

品質を保証するマークとして、スタンプ風のデザインが、なかなかいいですね。

ところで、「公式の設計図」って一体何でしょうか。

ホンモノを製造しているメーカーから、提供された図面ということなのでしょうか。

確かに、これなら正確さ100%でしょう。

でも、軍が関係しているものであるならば、国防総省あたりの承認が必要なの

ではないでしょうか。

米ソの冷戦が激化していた当時、あまりに精密なプラモデルを販売すると、

それが闇ルートでソ連に流れ、軍事情報が流出することになるのではない

でしょうか。

しかしながら、その考えは実に日本的なものなんですね。

アメちゃんたちは、日本のように隠すようなことはせず、俺たちはこんなスゴい

兵器をもっているんだぜ、……と言わんばかりに相手に見せつけて、ビビらせる

のを常套手段としていますから、自軍の兵器をモデル化してくれるのは、大いに

結構と思っているのかもしれません。

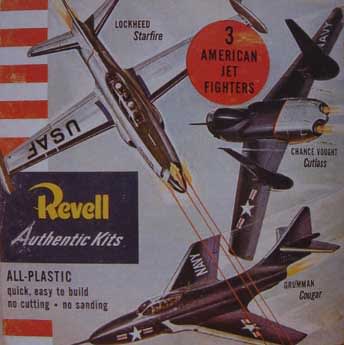

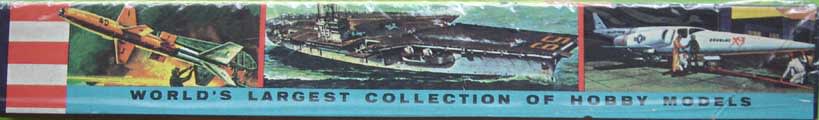

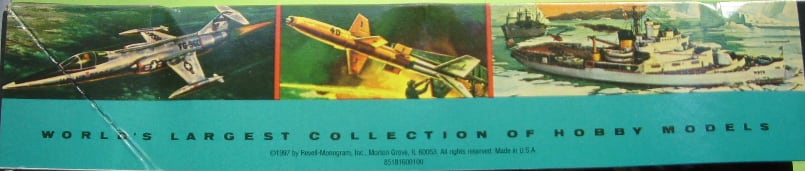

ボックスサイドのイラストを見ていきます。

左から、テリア、空母フォレスタル、そしてX3。

テリアは、Leynnwood先生初期の作品。

ミサイルの先端が、イラスト枠から飛び出しているのが、オモロイ。

おそらく、レベルのデザイナーが意外性とか動きを表現しようと、意図的に

手を入れたのでしょう。

同社のアートディレクターだったKishady氏が、デザインしたのかもしれません。

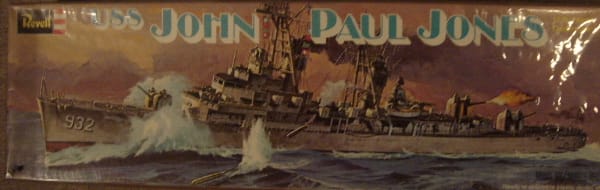

私の世代ですと、戦後のアメリカ空母といえば、やはりフォレスタル。

飛行甲板に描かれた「59」のナンバーが、メチャなつかしい。

1950年代後半、世界最大の空母として、ソ連に睨みをきかせていたんですね。

ボックスアートも、その堂々たる姿を生き生きと描いています。

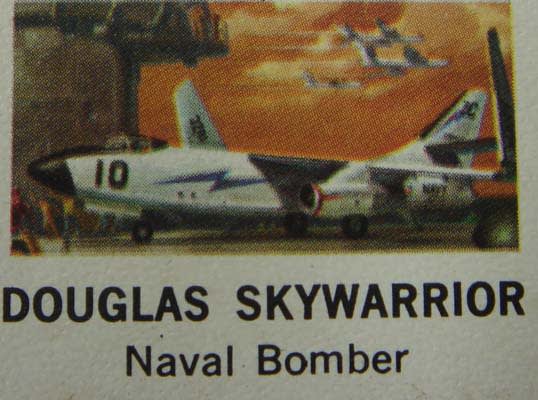

艦載機も時代を反映して、カットラスやスカイウォーリア(ちょっと、小さくて判別

しにくいですが…)など、なつかしい機体ばかりです。

この作品は当時、レベル艦船キットのボックスアートを描いていたEidson氏の

のものです。

この位置から見た空母は、広々とした飛行甲板と艦載機群をシッカリ描くことが

できますから、アングル的には最高。

しかも、この位置から見ることによって、空母のスピード感がより体感できるように

考えて、構図を決めているのには感心します。

キットは、1957年のリリースで、のちにパッケージを替えて、1961年にサラトガ、

1962年にレンジャー、1966年にインディペンデンス、1979年にレンジャーとして

再リリースされました。スケールは1/542です。

かなり前の話ですが、横須賀で空母ミッドウェーを見学したことがありました。

あれもデカかったなー!

飛行甲板など、野球ができるくらいの広さ(実際、乗組員が野球をしていました)で

これが空母なのか……と、いたく感激したものです。

でも、艦内通路はメチャ狭くて、やたらと曲がりくねっていて、まるで迷路のよう。

しかも、壁や天井はいろいろなパイプやケーブルが張り付いており、ゴチャ

ゴチャ感丸出し。ハッチ類は、デカくて、ゴツくて、重いとくれば、何となく、戦う船

の雰囲気が漂ってきます。

広大な飛行甲板と路地裏みたいな艦内通路、この不思議なアンバランスが妙に

印象に残っています。

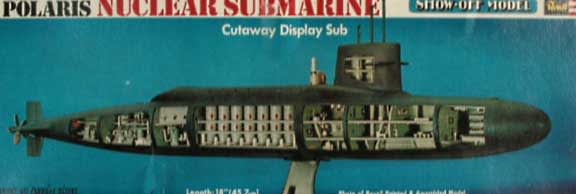

空母といえば、最近原子力空母ジョージ・ワシントンが横須賀を事実上の母港として

配備される、という報道がありましたが、この艦名を聞いてポラリス潜水艦を

連想したアナタは、多分私と同じ世代か、それ以上です。

子どものころ、ゴム動力で動くポラリス潜水艦のプラモデルを作って、

お風呂や池で遊びませんでしたか?

潜水艦の代表格といえば、やはりジョージ・ワシントン(ヤッパ、話が古い)。

ドイツのUボートは、現代と違ってマイナーでした。

X3は、その特異なスタイルで有名です。

1957年のリリースで、レベルのアートディレクターをしていたKishady氏の作品。

このアングルからだと、X3の剣のような長く尖った機首の様子がよくわかります。

どのボックスアートでもそうですが、アーティストは対象物の特徴を描き出すために

どのアングルから見たら一番良いのか、つねに考えています。

その結果、Kishady氏は機体前方右側から描くことを選択しました。

このアングルからですと、異様ともいえる長大な機首がよくわかります。

実機の特徴をとらえるには、きわめてオーソドックスな方法です。

ところで……

X3の、もうひとつのボックスアートといえば、1969年にリリースされた

Leynnwood先生の作品があります。

こちらは、X3の機体後方斜め下から見上げる形で、同機の特徴を出そうとして

います。

飛行するX3と追跡機の機体の色が、背景の色と絶妙なコントラストを織りなして

きわめて印象的に仕上げられています。

しかも、X3の機体を包むように白のぼかしを入れることにより、驚くべきスピード感

を体感させてくれます。この技巧は、やはり先生ならではのもの…といえますね。

それから、X3の主翼の前縁を見てください。

赤くなっていますよね。

これは、大気との摩擦で焼けているところを表現しています。

実際に、こんなことがあるのかわかりませんが、X3のスピード感をどう表現したら

よいのか、いろいろと知恵を絞っているのがわかります。

グンゼレベル時代に、日本でリリースされたので、作った人もいるでしょう。

白のモールドが印象的で、他にD558スカイロケットもありましたね。

この手の実験機なるものは、日本のメーカーではなかなかモデル化しにくい

ものなので、レベルのキットは貴重です。

ほかのX3のキットといえば、リンドバーグのものが知られています。

スケールは1/48で、レベルのものよりひとまわり大きいです(ちなみに、

レベルは1/65)。しかも、このキットはジェットエンジンが内臓されており、

リアル感を高めていました。

次回のチラリズム

オイ、楽しんでくれたか。

次回は、インストとパーツをやる。

しっかり読まないと、土に埋めたるで。

高層大気の探査で活躍したエアロビー。

レベルのミサイルシリーズでは、探査ロケットでありながら

ミサイルと同格の扱いです。

アメリカでの、評価の高さがわかりますネ。

やじ馬考古学

「オモロー!」

前回やったシーマスターの続きです。

キットはとてもシンプル。インストもパーツも、いたって簡単。

でも、シーマスターの雰囲気はよく出ています。

デスクトップモデルと割り切ってしまえば、なかなかの出来です。

デカールには、海神ポセイドンの王冠と三つ又のモリをデザインした

マークが付属。いかにも海軍機らしくて、いいですね。

海面の波をイメージしたスタンドが、ちょっとオモロイ。

でも、安定がよくないんですよね。

もっと台座が大きいスタンドが、ほしいゾ。

40度の後退翼を、見てください。

飛行艇というと、鈍足・鈍重のイメージがありますが、このシーマスターは

従来の飛行艇の概念を打ち破る、画期的なデザインだったことがわかります。

エンジンも海水の流入を防ぐため、主翼上面に配置されるなど特徴的です。

結局、制式採用されなかったシーマスターですが、高速ジェット飛行艇という

インパクトのあるスタイルは、いま見ても古さを感じさせまん。

当時としてはきわめて当たり前だった、パッケージの大きさにプラモデルの

スケールを合わせる方法で作られているので、スケールはハンパですが、

手頃な大きさで、いいですね。

オマケ

ホンモノのシーマスターです。

ネイビーブルーの塗装は、ガルグレー塗装とは

また印象が違いますね。

重厚で、なんだか威圧感があります。

ブックマークに、シーマスターの映像を用意しました。

興味のある方は、どうぞご覧ください。

出典:フリー百科事典『ウィキペディァ(Wikipedia)』

P6M(航空機)

もうひとつの特別講座

おまっとさまでした。

オレのお師匠さまの話だゼ。

しっかり読みな。

偉大なるLeynnwood先生

優秀なアーティストは、実に多才です。

あのレオナルド・ダ・ヴィンチは、芸術家であり、建築家であり、航空工学者であり、

解剖学者であり、ロボット工学者であり、音楽家であり、etc、etc、とにかく多くの

方面に優れた才能を発揮していました。

Leynnwood先生も、これまたしかり。

1921年(大正10年)、カリフォルニア州の生まれ。

子どものころは、ハリウッド映画に子役として出演(ちょい役だったらしい)。

また、当時としては珍しい(今でも同じかな)子どものサックス奏者として

アメリカ中西部を中心に、演奏旅行を行っていました。

十代の頃から大空に関心をもち、第二次大戦のときはアリゾナ州ルカフィールドの

陸軍航空隊戦闘機パイロットとして、猛訓練の日々に明け暮れていたというのです

から、メチャすごい!

…戦闘機パイロットですか!

そういえば、先生が描いた航空機のイラストは、どれもみんな生き生きとしていまし

た。理由がわかりましたよ。

戦後は、イラストで身を立てることを決心し、復員者援護法によりロサンゼルスの

アートセンターカレッジに入学。商業イラストレーションの勉強を、本格的に開始。

先生の最初のお客さんは、ノースロップ。

そうです、あの航空機メーカーのノースロップだったんですね。

その後、レベル社のボックスアートを担当し、約30年間まさに『レベル社の看板』

として活躍したのは、皆さんご存じですよね。

このレベル社での実績もあって(…と私が勝手に判断していますが)、アメリカ空軍

の広報用イラストも描いていました。

1999年(平成11年)逝去……この事実は、つい最近知りました。

ここ10年くらい、先生の新作を見ないなァーと思っていたのですが、残念ですね。

私が、プラモデルボックアート評論家(?)になったのも、じつは先生の作品の影響が

大きかったのです。

前回のブログでも書きましたが、先生の作品はとても衝撃的なものでした。

大胆な構図、都会的な洗練されたタッチ、そして粋でスマートな雰囲気をもった

ボックスアートは、商業イラストレーションを超越するような素晴らしさがありました。

Leynnwood先生、永遠なれ!

解説:ボックスアートを解剖する

はじめに

どんなボックスアートでも、短いながらもテーマとストーリーが封じ込められています。

これを自分の直感で、楽しんでいきましょう。難しい理屈は不要です。

これから書く内容は、私の勝手な解釈です。

学会の定説めいたものではありませんから、どうぞお気軽に!

先生の傑作を2点。

ひとつは、近代化改装前の空母コーラルシー。

ボックスアートを、パーツに分解してみると……

このボックスアートのテーマは、「陽の光と影」です。

A、これが、ボックアートストーリーの起点になります。

山陰に沈む夕陽。このまぶしさを感じさせる技法に、感嘆の声をあげざるを

得ません。

B、夕陽を反射する海面。その反射の光が、一直線に甲板上の艦載機を照ら

します。注目すべき主役の暗示が描かれています。

C、夕陽の光で浮かび上がる艦載機群。

主役が空母であれば、艦載機はなんとなくワキ役。

しかし、光がスポットライトの役割をはたしており、艦載機が準主役の扱いに

なっているのは、やはりヒコーキに対する先生の思いやり?

D、こちらは、艦影で暗くなった海面に、ゆっくりと航行する空母の白波が映えます。

このゆったり感をイメージする白波を強調するため、あえて影の部分を作り出し

たのでしょう。

E、夕陽を照らす雲。ここが、ボックアートの終点です。

真夏の夕暮れに、このような雲を見かけませんか。

なんとなくホッとするような、そして南国をイメージするような気だるさが、シッカリ

と描かれています。

AからEまで、順番に眺めることによって、下記のイメージを持つことになります。

山の向こう側に沈む太陽。

日没の陽の光が海面に反射して、キラキラと輝く。

何となく心を落ち着かせるような、ホッとした雰囲気にさせるところがいいですね。

長い任務を終え、ようやく母港に戻ることができた空母コーラルシー。

見慣れた山影が、空母を歓迎しています。

明日は、いよいよ上陸できるぞ…乗組員のそんな雰囲気が、伝わってきそうです。

このボックスアートは、本来であれば主役は空母コーラルシーそのものなのでしょう

が、実際のところ「日没の陽の光」と「陽の光で輝く海面」がメインになっており、

ボックスアートを見た瞬間、どうしてもそちらに目がいってしまいます。

この「光と輝き」の表現は、まさに神技的であり、イラストでありながら、本物の陽の

光のような眩しさを感じてしまいます。

ボックスアート左上部分の、夕焼け雲の再現も素晴らしく、ある夏の日の夕暮れ風

イメージをかもしだすのに成功しています。

絵のイメージから、当初ハワイ周辺の海域を描いたものと思っていましたが、

近代化改装を行う前のコーラルシーは、アメリカ海軍の第6艦隊に所属しており、

主として地中海周辺で活動していたそうなので、ジブラルタル海峡あたりをイメージ

して描かれたのかな、という気がします。

1964年からは、第7艦隊に所属。ベトナム戦争に参加、艦載機による

北ベトナム(当時)爆撃を行いました。

もうひとつの傑作、スピットファイアー。

こちらも、パーツに分解してみましょう。

テーマは、「大空、死闘、そして勝利への予感」です。

A、全速で逃げる敵機。これが、ボックスアートストーリーの起点です。

どうやら、ドイツ側は形勢不利のようで、下手をすると撃墜されそうです。

うまく逃げ切れるか。そんなハラハラドキドキの、緊迫した雰囲気が漂います。

B、反転、追撃するスピットファイアー。

手前のスピットファイアーより、スピード感があると思いませんか。

エサに食らいつくサメのように、戦闘機の俊敏さとどう猛さが、うまく表現されて

います。「必ず撃墜してやる」、パイロットの燃えるような闘志が、伝わってきそう

です。

C、大空に幾重にも描かれた飛行機雲。

敵味方双方の空中戦が、大規模で、かつ激しいことが予感できます。

D、塗装のはげ具合から、多くの戦闘をくぐり抜けた歴戦の戦闘機であることが

わかります。おそらくベテランパイロットが、搭乗しているのでしょう。

今日の戦いも、勝利をおさめるでしょう。勝利の予感がします。

ところで…これら2機のスピットファイアーの後方に、1機でいいですから

襲いかかる敵機の姿を描いてみたとしましょう。

もう、これは完全なる『敗北の予感』ですね。

ヤッパ、この絵はイギリスが勝利した「バトル・オブ・ブリテン」でなければ、

お客さんは納得しないでしょう。

ドイツ側は、斬られ役です。

これは、まさに映画『空軍大戦略』そのものの世界です!

大空に大きく描かれた飛行機雲。

そのいくつもの円形の輪が、戦闘機同士の空中戦であることを示しています。

ドイツ・イギリス両軍の戦闘機の大群が入り乱れて戦い、その勝敗の行方は‥‥

バトル オブ ブリテンを象徴するイメージが、このボックスアートの隅々に

余すところなく描かれています。

このスピットファイアに限らず、先生が航空機を描くと元パイロットの血が騒ぐらしく、

艦船や陸モノとは異なるインパクトのある作品ができあがります。

おそらくパイロット時代に体感したエンジン音、機体の振動、空気の流れ、

身体にかかるG、排気ガスの臭い、外界の温度などなど、飛行に関する

あらゆる体験が、イラストに凝縮されているのでしょう。

ボックスアートの使命は、お客さんに商品(プラモデル)を買ってもらうため、

いかに多くのイマジネーションを、提供できるかが勝負となります。

まして、シュリンクパックの状態で、中身を見ることができない外国プラモの場合

なおさらです。

ボックスアートの善し悪しで、売り上げに差が出るのであれば、当然メーカーも

一流の作品をめざして、一流のアーティストにどんどん発注していくのも、

これまた自然の流れというものでしょう。

その意味で、先生が活躍した1960年代は、素晴らしいボックスアートの黄金時代と

いうことができます。

次回のチラリズム

次回は、観測ロケット「エアロビー」を取り上げます。

アメリカ初期の観測ロケットは、ドイツから手に入れたV2だったのですが、

これらを使い切ってしまったので、あらたに開発したのがエアロビーなのです。

私が子どもの頃見た宇宙開発関係の書籍には、このエアロビーがよく紹介され

ていたので、なつかしい思いがあります。

ところで、エアロビーの画像が出ませんね。

……?

「オイッ、エアロビーの画像はどうした」

「まっ、待ってくれ。

オレは何も聞いていないんだ

エアロビーのことは、ホントに何も知らないんだ」

「馬鹿野郎!

気を利かせろ、俺の顔にドロを塗りやがって」

☆!★!

そんな訳で……

次回は、高層大気観測ロケットのエアロビーハイを取り上げます。

なんともレトロなボックスアートですね。

古き良きアメリカ的雰囲気が、エエなあー!

やじ馬考古学

ようこそ、皆さん。

調子はどうだい?

お師匠さまのアートを、トクと見てくれよナ。

特別講座

『有名芸術家シリーズで、ボックスアートは磨かれた』

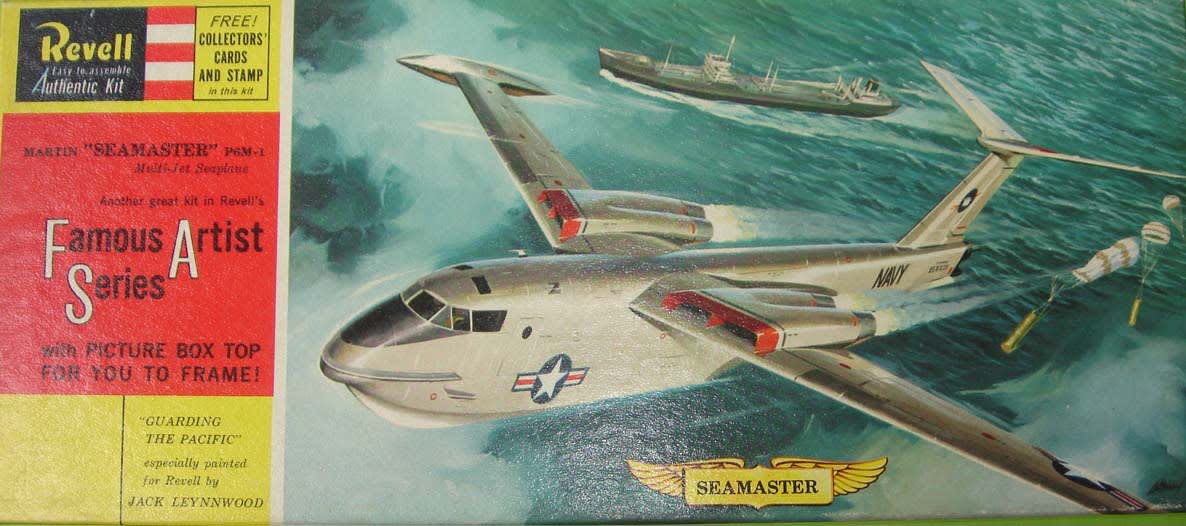

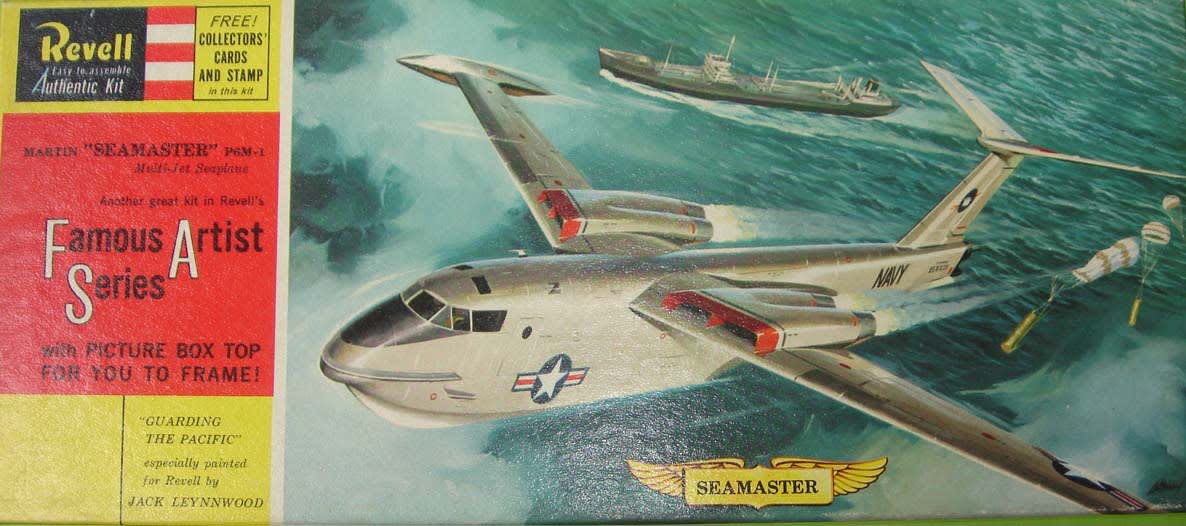

グワーン! ‥‥そんな轟音が、聞こえてきそうです。

洋上を航行する船舶を背景に、高速で飛行するシーマスターの勇姿。

全面ガルグレーの塗装が、いかにも新鮮です。

右翼先端のフロートが、陽の光に反射しています。

オヤ?何か投下していますね。

救難用キットが入ったコンテナなのでしょうか。

もしそうなら、あの船舶は今、危機的状況なのでしょうか。

それとも、船舶を追跡する国籍不明の潜水艦に対して、爆雷を投下

したのでしょうか。場面を、いろいろ想像するだけでも、ワクワクしそうです。

このキットを手に入れて、レベル社の素晴らしいボックスアートの多くが

Leynnwood先生の作品だとわかりました。

それまで、とても気に入ったボックスアートの多くに、共通するサインが

書き込まれていましたが、チョッと判読不明なところがあり、正確な氏名が

わからなかったのです。

彼の作品は、当時日本のボックスアートを見慣れていた私にとって、

衝撃的なものでした。

航空機のスピード感、鮮やかな色彩、都会的なスマートさ、そして

ダイナミックな構図、洗練されたタッチ、どれを見ても素晴らしいもので

豊かな国アメリカを実感したものです。

何と!ボックスアートにタイトルがつけられています。

『GUARDING THE PACIFIC 』‥「太平洋の護り」‥そんな意味でしょうか。

その下にはJack Leynnwood先生が、レベル社のために特別に描いてくれた

という文が添えられています。

タミヤが初代パンサー戦車を発売するときに、ボックスアートの制作を

小松崎茂画伯にお願いして、特別に描いてもらったエピソードを思い出しました。

レベル社もこのシリーズの力の入れようがわかります。

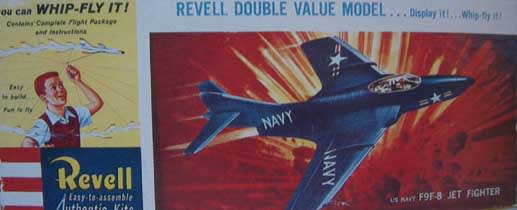

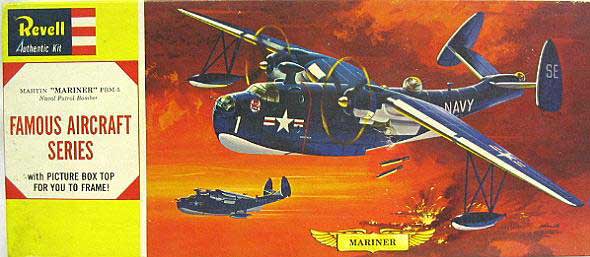

このシリーズは、もともとレベル社が1950年代に発売していたアメリカ海軍機の

キットの中から12種類を選んだもので、1961年『Famous Aircraft Series』として

発売され、途中から名称が『Famous Artist Series』に変更されました。

アイテムは下記の通りです。※( )内は、最初にリリースされた年。

H-167 F8U-1クルセーダー (1957)

H-168 F9F-8クーガー (1954)

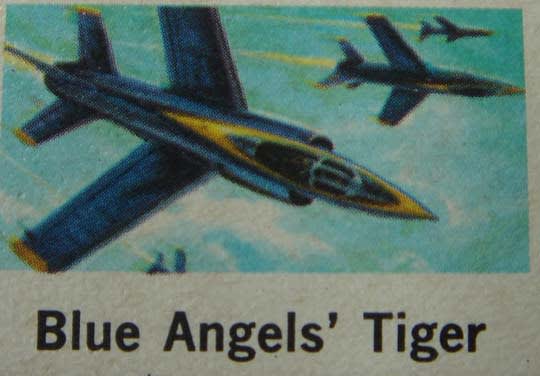

H-169 F11F-1ブルーエンゼルスタイガー (1957)

H-170 P2V-7ネプチューン (1957)

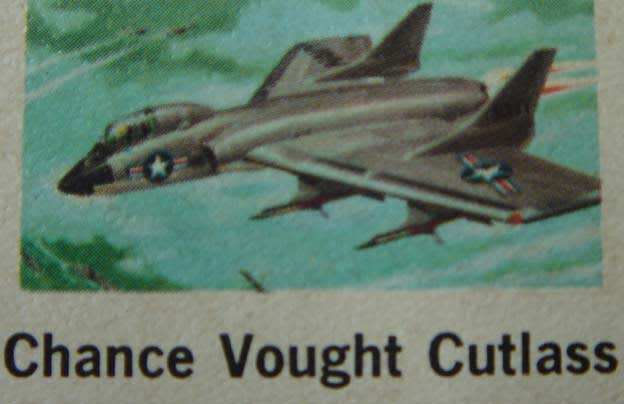

H-171 F7U-3カットラス (1954)

H-172 シコルスキーHO4S-1 (1954)

H-174 ロッキードWV-2 ラドーム (1958)

H-175 マーチンPBM-5 マリナー (1958)

H-176 マーチンP6Mシーマスター (1957)

H-177 ダグラスA3D スカイウォー リア (1957)

H-178 コンベアR3Y-2 トレードウインド (1957)

H-179 A4D スカイホーク (1959)

ボックスサイドの素晴らしきイラスト群。

シーマスターのキットを初めて手に入れたとき、これらのイラストを

ドキドキしながら眺めたものです。

H-179 A4D スカイホーク

Bart Doe作

ブルパップミサイルをズドンと発射するスカイホーク。

機体のガルグレーと背景のオーシャンブルーのコントラストが

いいですね。

H-175 マーチンPBM-5 マリナー

George Akimoto(日系人?)作

火災をイメージさせる背景が印象的。

そこに浮かび上がるようなマリナーの姿は、なんとも

不気味。死神的な凄さが演出されています。

でも、飛行艇の爆撃で、これだけの大火災が発生する

ということは、いったい何機で攻撃したのでしょうか?

H-178 コンベアR3Y-2 トレードウインド

Ken Smith作

モーレツな水しぶきを上げながら、着水するトレードウインド。このダイナミックな

構図がいいですね。

当時、このイラストを見てトレードウィンドの存在を知りました。

このイラストではちょっとわかりにくいですが、後方で接岸したトレードウインドの

機首部分をパックリ開けて、兵士を上陸させている様子が描かれており、本機の

特異性がわかって感心したものです。

H-174 ロッキードWV-2 ラドーム

Al White作

このアングルで見たラドームが、いちばん美しい!

後方には海と艦船、山々が描かれ奥行きの広がりを

感じさせます。

銭湯の壁に描かれた風景画的雰囲気があって、心が

落ち着きます。

ただ、この絵は小さいのでわかりにくいですが、

実際は小雨が降っているシーンなんですよ。

H-177 ダグラスA3D スカイウォー リア

Chuck Coppock作

何となく異様な空模様。

核戦争でも勃発したのでしょうか。

この時代、米ソの対立は一層激化しているので、

それを反映しているのでしょうか。

背景の中央あたりに、キノコ雲がモクモクあがっている

ところを描いたら、それはもうメチャ恐い絵になりますよ、ホント。

この色鮮やかなボックスアートは、それまでのレベル社のものと比較して、

非常に洗練されており、新しい時代を感じさせました。

Jack Leynnwood先生やJohn Steel先生の優れた作品が、多く出てきたのも

この時期で、まさにボックスアートの黄金時代といっても、過言ではありません。

H-172 シコルスキーHO4S-1

Jack Leynnwood作

下のP2V-7 、そしてF9F-8クーガーと見比べて下さい。

何か共通するところがありませんか。

そうです。

手前に人物を大きく描き、その後方に主役の航空機を描き、

さらに背景を描くことで、効果的な遠近感や奥行きを出すことに

成功しています。この方法は、当時アメリカのボックスアートでは

比較的多く採用された手法です。

ところで、このキットは古いながらもよく出来ていて、グンゼレベル時代

陸自仕様のものを作りましたが、子供心にもスゲーッ!と思いました。

H-171 F7U-3カットラス

Chuck Coppock作

ヤッパ、カットラスといえば風防がボコッとふくらんだU-3タイプが

一番カットラスらしくて、メチャいいですね

![]()

H-170 P2V-7ネプチューン

Jack Leynnwood作

手前に大きく描かれた除雪車と人物。

その後方は、主役のP2V。さらに、その後方は大きな雪山。

これも、当時の典型的な手法で、3種類の異なる距離感をもった

対象を描くことによって、絵の奥行きを効果的に出そうとしています。

シリーズ中Leynnwood先生は、同じ構図の作品をふたつ描いているのが

興味深いですね。

H-169 F11F-1ブルーエンゼルスタイガー

Don Wilson作

このスピード感がいいですね。

機体をこのアングルから描くというのは、ちょっと珍しいですが、

アクロバット飛行をイメージさせる大胆な構図がGood!

H-167 F8U-1クルセーダー

George Akimoto作

黒雲の後方には晴れ間があり、雲と青空のコントラストが

美しい。黒雲を描くことで、背景に奥行きと立体感を与え、

きわめて印象的。

H-168 F9F-8クーガー

Bart Doe作

手前にクルーを大きく描くなど、HO4SやP2V-7と同じ手法で制作されています。

このクルーのおかげで、緊迫感のある着艦シーンが再現されていて、

メチャいいなァ。

ところで、まん中のタロスをご覧ください。

これは、Leynnwood先生初期の作品なのですが、シーマスターやHO4S、P2V-7の

ものと比較すると、明らかに絵の洗練度が違います。筆のタッチも少し荒さが目立ち

ます。タロスのリリースが1958年ですから、1961年の『Famous Aircraft Series』

までの3年間で、相当腕をあげたのでしょう。

さて、ブックマークに、YouTubeで見つけた気になる映像を

リンクさせてみました(残念ながらアダルトモノはありませんけど)。

興味のある方は、どうぞ…

次回のチラリズム

シーマスターのインストとパーツを取り上げて…

組み立ては、いたって簡単。胴体と翼を接着すれば、90%完成です。

海神ポセイドンを象徴する王冠とモリをアレンジしたマークが、巨人飛行艇

シーマスターにふさわしいですね。

そして…あのJack LeynnWood先生の輝ける略歴を

ご紹介いたします。

なんせ若いときは、ヒコーキのパイロットをしていたんだから、ビックリ!

先生の作品は☆の数ほどありますが、その中でも最高傑作のひとつが

レベル社のUSS コーラルシーのボックスアートです。

あの日没のシーンは最高です。

これは、単なる商業イラストレーションの域を超え、高い芸術性を秘めた作品と

いえるでしょうね。

いかがかな、諸君。

今回の特別講座は、充分楽しめたかね。

ゲーリング閣下は、空軍雑誌「アドラー」の

表紙に、これらの絵を使いたいと話されて

いたぞ。

もっとも、総統が一蹴されたけどな。

アメリカの退廃芸術など、もってのほか‥

というわけだ。