お彼岸のお墓参りで妻の先祖を知る。 3/22(水)

画像にポインターを当てると、隠れコメントが出る設定をしています。

画像にポインターを当てると、隠れコメントが出る設定をしています。

お彼岸のお墓参りで、妻の先祖のお墓研究でした。

妻の家は、昔は旧家だったらしい。今でもお墓は表山の杉林の一角に有る。

年に数回のお墓掃除とお墓参りをしていますが、今回はいつもの掃除をしていて、古い墓石の石仏像が、私にデジカメ記録を催促してきました。

近頃の私は、仏画のお絵描きをしていることは、既に皆様方はご存じのことと思います。

こんな苔むした墓石の仏像は何時の時代のものなのか気になりました。

これは地蔵菩薩様でしょう。刻まれた字はとても読めない。

こちらの仏様はお顔はまだ見えるものの、文字は消えている。

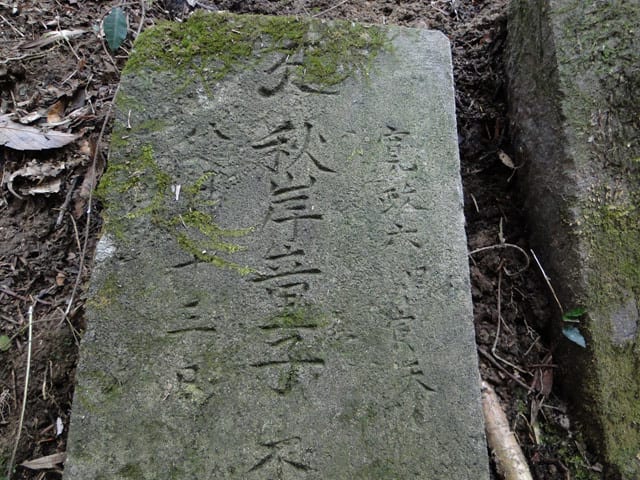

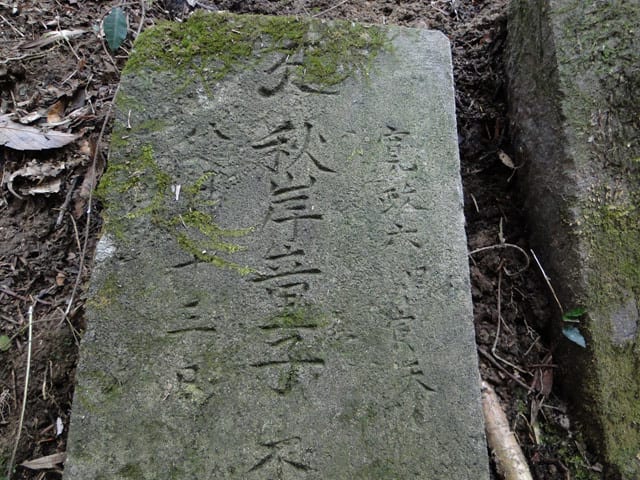

ふと、隣の小さな墓石を見ると、「秋岸童子」寛政甲寅天 八月十三日 とはっきりと読める。

童子と言うことは幼少で亡くなった男の子ですかねー。

お線香を焚いて、妻の父母とご先祖様を拝みました。

なんと、帰る時間には、私にデジカメ記録を催促してきた「秋岸童子」の墓石と石仏様たちにこんな光が当たっていました。

人に歴史ありで、ご先祖様からの脈々とした血の繋がりが、今の妻の中に有るわけです。

勿論、私にも同じですが、遠いご先祖様の歴史の流れの中の、一時期のことを考えてしまいました。

普段は焼香するだけで見たことも無い妻のご先祖様の、古い古い先祖代々の位牌名が書かれた木札を出してみたら、「秋岸童子」の位牌が出てきました。

寛政六甲寅天(1794年)の八月十三日に幼少で亡くなっていた男の子は、ここで子孫を残すことができなかったことになる訳です。

寛政と言うと11代将軍家斉の時代で、松平定信の寛政の改革の時代のことなんですねー。

昔は、こどもが大きく育つのは難しい時代とは聴いていましたが、仏壇の位牌の中には、他にも童子の位牌が二つありました。

妻の実家では、こだわりの私は、ご先祖様・お爺さま・お婆さま・お父様・お母様とご焼香と、五つ鐘を打ち拝んでいますが、江戸時代まで、遡らなくてはならなくなったようです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3/22 今日の行動メモ

3/22 今日の行動メモ

ウオーキングで、近所の桜の開花を探してみますかねー。

お彼岸のお墓参りで、妻の先祖のお墓研究でした。

妻の家は、昔は旧家だったらしい。今でもお墓は表山の杉林の一角に有る。

年に数回のお墓掃除とお墓参りをしていますが、今回はいつもの掃除をしていて、古い墓石の石仏像が、私にデジカメ記録を催促してきました。

近頃の私は、仏画のお絵描きをしていることは、既に皆様方はご存じのことと思います。

こんな苔むした墓石の仏像は何時の時代のものなのか気になりました。

これは地蔵菩薩様でしょう。刻まれた字はとても読めない。

こちらの仏様はお顔はまだ見えるものの、文字は消えている。

ふと、隣の小さな墓石を見ると、「秋岸童子」寛政甲寅天 八月十三日 とはっきりと読める。

童子と言うことは幼少で亡くなった男の子ですかねー。

お線香を焚いて、妻の父母とご先祖様を拝みました。

なんと、帰る時間には、私にデジカメ記録を催促してきた「秋岸童子」の墓石と石仏様たちにこんな光が当たっていました。

人に歴史ありで、ご先祖様からの脈々とした血の繋がりが、今の妻の中に有るわけです。

勿論、私にも同じですが、遠いご先祖様の歴史の流れの中の、一時期のことを考えてしまいました。

普段は焼香するだけで見たことも無い妻のご先祖様の、古い古い先祖代々の位牌名が書かれた木札を出してみたら、「秋岸童子」の位牌が出てきました。

寛政六甲寅天(1794年)の八月十三日に幼少で亡くなっていた男の子は、ここで子孫を残すことができなかったことになる訳です。

寛政と言うと11代将軍家斉の時代で、松平定信の寛政の改革の時代のことなんですねー。

昔は、こどもが大きく育つのは難しい時代とは聴いていましたが、仏壇の位牌の中には、他にも童子の位牌が二つありました。

妻の実家では、こだわりの私は、ご先祖様・お爺さま・お婆さま・お父様・お母様とご焼香と、五つ鐘を打ち拝んでいますが、江戸時代まで、遡らなくてはならなくなったようです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ウオーキングで、近所の桜の開花を探してみますかねー。