イギリスのバンクバンド、ザ・ダムドのドキュメンタリー『地獄に堕ちた野郎ども』を、渋谷HUAMXシネマのレイトショーで見る。地獄に堕ちた野郎ども、なんていかにも今どきの映画秘宝プロパー的だが、そうではない。このバンドのファースト・アルバムのタイトルがそもそも『地獄に堕ちた野郎ども』(1977)だったのである。

格好をつけるわけじゃなくて、実際、小学生だった私ですらこの邦題は「ガキっぽくて」気に食わなかった(原題は単に『Damned Damned Damned』)ですね。ビートルズ、ストーンズといったオールド・ウェイヴを否定する以上、もっと上をやってくれよと。B級的ワルぶりかよと。とはいえザ・ダムドを聴かなかったわけじゃない。

でもセックス・ピストルズがやはりすごかったし……いやそれ以上に解散後にはじめたパブリック・イメージ・リミテッドが圧倒的だった。そしてザ・クラッシュは放っておけない何かを放射していた。今回の映画の当時のフッテージの中で、メンバーの誰かが「中産階級のザ・ジャムなんてクソ食らえ」みたいなことを言っていた。ザ・ダムドはサウンド志向のパンクを売りにしていたけれども、サウンドから生み出されるエモーションという点では、ザ・ジャムはピカイチだった。当時の私たちはそんなロンドン市内における階級の差異まで気にして音を聴いてはいなかった。ザ・ジャムもザ・クラッシュも初来日ライブは行って感動したけれども、どちらもたぶんこの1回しか来日していないのでは? ザ・ジャムはすぐに解散してスタイル・カウンシルを新結成して、ブラックに行っちゃうのだけど。ブラックに行くと、誰も文句つけられなくなるんです。最初の2枚の12㌅シングルとファースト・アルバムだけ聴いて、スーと離れた。だって、スタカンにしろ、イアン・デューリーにしろ、いい音は出してはいたけれども、だったら本場アメリカの黒人音楽を聴けばいいじゃん、て普通はなる。例外はニューヨーク派のトーキング・ヘッズ。アフリカンのコピーかもしれないが、コピーであることに重大な意味をもって音を鳴らしていた。『リメイン・イン・ライト』は偉大なアルバムだったし、このアルバムのツアーも素晴らしかった。「ミュージックマガジン」誌の中村とうようの批判はもちろん読んではいたが、とにかくトーキング・ヘッズについては「ロッキング・オン」誌の論調に賛成だった。「ミュージックマガジン」誌の「植民地主義的」っていう批判はたしかにそうだろうとは内心賛同しつつ、音それじたいとしての充実があったから。

私が最も愛したのは、現在では馬鹿にされてしまうのかどうか気にもならないけれども、ジョイ・ディヴィジョンやベースメント5、ア・サートゥン・レイシオのようなファクトリー系レーベル全体がマルグリット・デュラス『インディア・ソング』のサウンドトラック盤を出したクレプスキュールに合流した流れだった。自分を怖い人に見せる「真正パンク」を気取るには、私はまだ子ども過ぎた。それより音の一音一音にシビれていただけで。ライブ会場に行っても、「ここは子どもが来るトコじゃねえぞ」って後ろから言われてるみたいで、小さくなっていた。

スージー&ザ・バンシーズの渋公ライブに感動し、スージー&バッジーも、あとストラングラーズもアルバムだけでなく、7インチのシングルもいちいち買っていた。ザ・ポップ・グループらのラフ・トレード、スロッビング・グリッスルらインダストリアルの動向からも目が離せず、私の中学高校時代は過ぎていった。U2の初来日に行ったけど、青臭くて失笑ものだった。ライブ前日にフジテレビの歌番組に出演したことを私たち観客にエクスキューズしたりして、白けた。ボノが客席に降りてきて、紙コップとアイリッシュ・ウイスキーを配って歩いた。かなり前の席にいた私は見た目からして子どもに見えたはずだが、それでもボノは酒をくれましたよ。そうしたくなってしまう何かを彼らは抱えていたのでしょうね。私はその情緒はいらないと思った。ウィスキーはありがたく飲み干しましたが。

そもそも新大久保の私立高校を受験しようと思ったのも、輸入盤屋が日本一集中する西新宿へ放課後に歩いてパトロールできるだろう、というアドバンテージゆえ。ただし、高校入学後はロックより映画の方がすごいと思えるようになってしまい。ゴダールを見れば見るほど、これに匹敵する音楽なんてないじゃんと思ってしまい。

パンク=ニューウェイヴのすぐあとに、グラムロックの復権みたいなものがあって(スパンドー・バレエ、ウルトラヴォックスetc.)、ザ・ダムドはそういうものの流れを作った元祖なのかなと当時勝手に思っていた。第一、マーク・ボランはとっくにこの世の人ではなかったけれど、デイヴィッド・ボウイーはベルリン時代の最後のアルバム『ロジャー 間借人』やら『スケアリー・モンスターズ』やら宝焼酎「純」のCMやらで健在だったし、ブライアン・イーノ脱退後のロキシー・ミュージックが意気軒昂だったから(どういうわけか、ピーター・ガブリエル脱退後のジェネシスしかり、絶対的リーダーが抜けると急にブレイクするグループって多いなと、というのが当時の疑問でした)。

本作中、2カットだけ出てくるストラングラーズのJ.J.バーネルが、佇まいといい、発言のしかたといい、一番しっくりきた。パンクムーヴメント当時はストラングラーズが一番いいと思っていたから(後楽園ホールは行っていない)、その意味では趣向は成長していない。

なお、本作の監督はウェス・オーショスキーで吉祥寺バウスシアター最後の「爆音映画祭」で上映された『極悪レミー』(2010)の監督である。

『地獄に堕ちた野郎ども』は9/17より渋谷HUMAXにてレイトショー中

http://damneddoc.jp

19世紀末から20世紀初頭にかけて、全米の劇壇で活躍したシェイクスピア悲劇の伝説的な女優ヘレナ・モジェスカ(1840-1909)の生涯にインスピレーションを受け、モジェスカと同じポーランドに一族の出自をもつスーザン・ソンタグが小説にしている(邦訳 河出書房新社)。

19世紀末から20世紀初頭にかけて、全米の劇壇で活躍したシェイクスピア悲劇の伝説的な女優ヘレナ・モジェスカ(1840-1909)の生涯にインスピレーションを受け、モジェスカと同じポーランドに一族の出自をもつスーザン・ソンタグが小説にしている(邦訳 河出書房新社)。

『人生は小説よりも奇なり』のアイラ・サックスの新作『リトル・メン』が、東京国際映画祭の新設部門〈ユース〉で上映され、それから一ヶ月以上寝かせておいたのだけれど、やはりあれは素晴らしい作品だという意見は変わらない。こういう言い方は選別的で気が引けるが、映画をある程度数をこなして、きちんとした筋目に沿って見てきた人間だけに分かる良さなのである。

『人生は小説よりも奇なり』のアイラ・サックスの新作『リトル・メン』が、東京国際映画祭の新設部門〈ユース〉で上映され、それから一ヶ月以上寝かせておいたのだけれど、やはりあれは素晴らしい作品だという意見は変わらない。こういう言い方は選別的で気が引けるが、映画をある程度数をこなして、きちんとした筋目に沿って見てきた人間だけに分かる良さなのである。 ドイツ在住のアメリカ人父子(アフリカ系)の生活をぼつりぼつりと語る。ドイツにおける黒人というと、ファスビンダー映画の初期を飾った黒人俳優ギュンター・カウフマンを即座に思い出してしまう。しかしそれもあながち的外れでもなく、21世紀になった現在にあっても人種差別の根は張っており、本作の舞台となる大学都市ハイデルベルクではそれが顕著であることが窺われる。どこまでリアルな描写かはいざ知らず、本作における中学生たちの蒙昧な黒人差別はヘドが出るほど無邪気なレベルである。ヨーロッパでさえ、まだこんな蒙昧さに留まっているのだ。マックス・ヴェーバー、ルカーチ、エーリッヒ・フロム、ハンナ・アーレントが若き日に学びを得たこの大学都市であってさえそうなのかと、暗澹とせざるを得ない。

ドイツ在住のアメリカ人父子(アフリカ系)の生活をぼつりぼつりと語る。ドイツにおける黒人というと、ファスビンダー映画の初期を飾った黒人俳優ギュンター・カウフマンを即座に思い出してしまう。しかしそれもあながち的外れでもなく、21世紀になった現在にあっても人種差別の根は張っており、本作の舞台となる大学都市ハイデルベルクではそれが顕著であることが窺われる。どこまでリアルな描写かはいざ知らず、本作における中学生たちの蒙昧な黒人差別はヘドが出るほど無邪気なレベルである。ヨーロッパでさえ、まだこんな蒙昧さに留まっているのだ。マックス・ヴェーバー、ルカーチ、エーリッヒ・フロム、ハンナ・アーレントが若き日に学びを得たこの大学都市であってさえそうなのかと、暗澹とせざるを得ない。 本作が先月のサン・セバスティアン映画祭(スペイン)に出品されて監督賞を受賞したちょうど同時期に、私はサン・セバスティアンにいて、でもそれは仕事のためだったので映画なんて見る時間はなく、会場にできたシネフィルどもの行列を指をくわえて眺めるばかりであったが、幸いこうして東京でホン・サンスの新作『あなた自身とあなたのこと』を見ることができた。

本作が先月のサン・セバスティアン映画祭(スペイン)に出品されて監督賞を受賞したちょうど同時期に、私はサン・セバスティアンにいて、でもそれは仕事のためだったので映画なんて見る時間はなく、会場にできたシネフィルどもの行列を指をくわえて眺めるばかりであったが、幸いこうして東京でホン・サンスの新作『あなた自身とあなたのこと』を見ることができた。 原田マハの新作『暗幕のゲルニカ』(新潮社)は帯文に「圧巻の国際謀略アートサスペンス」とある。たしかに、ピカソを専門領域とするキュレーターとしてMoMA(ニューヨーク近代美術館)に勤務する日本人女性の主人公・瑤子を中心に、MoMA、レイナ・ソフィア芸術センター(マドリード)、グッゲンハイム・ビルバオ美術館、国連、ETA(バスク過激派)などが地球規模でからんで権謀術数をめぐらすばかりか、スペイン内戦期の1937年から第二次世界大戦終戦直後の1945年にいたるパリ、オーギュスタン通りのアパルトマン4階(そう、ピカソのアトリエがあった場所であり、ここで大作『ゲルニカ』が描かれた)およびカフェ・ドゥ・マゴ、パリ万博会場といった過去の時空がパラレルに織り込まれていく。そして、大戦期のもうひとりの主人公はピカソの愛人ドラ・マールで、ドラと瑤子が合わせ鏡のような時間構造のなかで気丈に立ち回る。

原田マハの新作『暗幕のゲルニカ』(新潮社)は帯文に「圧巻の国際謀略アートサスペンス」とある。たしかに、ピカソを専門領域とするキュレーターとしてMoMA(ニューヨーク近代美術館)に勤務する日本人女性の主人公・瑤子を中心に、MoMA、レイナ・ソフィア芸術センター(マドリード)、グッゲンハイム・ビルバオ美術館、国連、ETA(バスク過激派)などが地球規模でからんで権謀術数をめぐらすばかりか、スペイン内戦期の1937年から第二次世界大戦終戦直後の1945年にいたるパリ、オーギュスタン通りのアパルトマン4階(そう、ピカソのアトリエがあった場所であり、ここで大作『ゲルニカ』が描かれた)およびカフェ・ドゥ・マゴ、パリ万博会場といった過去の時空がパラレルに織り込まれていく。そして、大戦期のもうひとりの主人公はピカソの愛人ドラ・マールで、ドラと瑤子が合わせ鏡のような時間構造のなかで気丈に立ち回る。 「昔から気づかれていたことだが、マイレ=ポチーの物語は、ブラジル南部から何千キロも離れた北アメリカで、三、四世紀も後に採集された諸神話をきわめて正確に先取りしているのである。」

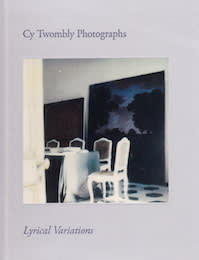

「昔から気づかれていたことだが、マイレ=ポチーの物語は、ブラジル南部から何千キロも離れた北アメリカで、三、四世紀も後に採集された諸神話をきわめて正確に先取りしているのである。」 過激なまでにざっくばらんな筆運びでならしたサイ・トゥオンブリーの絵画作品やドローイング作品は、一滴の絵の具の垂れぐあいが、一本の鉛筆の線が、子どもにさえ不可能なほどのたどたどしさを誇示している。ほとんど稚戯、落書きにも思えるその筆致を、しかしロラン・バルトは全面肯定した。「《子どもっぽい》だろうか、TWの筆跡は。もちろん、そうだ。しかし、また、何かが余計にある。あるいは、何かが足りない。あるいは、何かが一緒にある。」

過激なまでにざっくばらんな筆運びでならしたサイ・トゥオンブリーの絵画作品やドローイング作品は、一滴の絵の具の垂れぐあいが、一本の鉛筆の線が、子どもにさえ不可能なほどのたどたどしさを誇示している。ほとんど稚戯、落書きにも思えるその筆致を、しかしロラン・バルトは全面肯定した。「《子どもっぽい》だろうか、TWの筆跡は。もちろん、そうだ。しかし、また、何かが余計にある。あるいは、何かが足りない。あるいは、何かが一緒にある。」