今春にルキーノ・ヴィスコンティ監督の1968年作品『異邦人』がデジタルリマスター版として公開された。私は今回この作品を初めて見たのだが、有名な増村保造監督による初公開時(1968年9月)における雑誌『映画芸術』での酷評をはじめ、本作の評価が芳しくないことは、かねてから知っていた。

今春にルキーノ・ヴィスコンティ監督の1968年作品『異邦人』がデジタルリマスター版として公開された。私は今回この作品を初めて見たのだが、有名な増村保造監督による初公開時(1968年9月)における雑誌『映画芸術』での酷評をはじめ、本作の評価が芳しくないことは、かねてから知っていた。ヴィスコンティ自身はアルベール・カミュのこの「世界一有名な小説のひとつ」(1942刊)の映画化に長年の夢を悲愴なまでに抱いていたらしく、それにしてはずいぶんと軽い風刺悲喜劇の域を出ていないようには思え、と同時に、ヴィスコンティらしからぬB級精神がかえって好ましさを覚えたことをここに告白しておこう。殊にアンナ・カリーナの哀願するような表情は印象的で、ゴダール映画の不敵ともリヴェット映画の嗜虐ともまったく様相を異にした彼女の貴重な姿を見ることができる。

「世界一有名な小説のひとつ」の主人公ムルソーによる世界一有名なセリフのひとつ、殺人の動機を検事に訊かれて「太陽がまぶしかったから」はよく分かるし、難解でもなんでもないけれども、イタリアのスーパースター、マルチェロ・マストロヤンニが演じたムルソーが太陽のまぶしさに目の眩んだ拍子に、救いようのないそそっかしさでピストルの引き金を引いてしまう瞬間が、私の網膜の裏側で何度もくりかえし再映写されるのだ。なぜあのアルジェリア人青年は銃口を向けられても無表情なのか? そしてなぜ白人をナイフでケガさせたのに逮捕を逃れるためにずらかろうともせずに、トラブル現場の海岸で暢気に寝そべっていたのだろうか? 彼は白人に殺してもらうためにそこにいたのだろうか? このアルジェリア人青年はいったい誰なのか? ムルソーの親友がもてあそんだ売春婦の兄ということらしいが、本当だろうか? そもそも、このアルジェリア人青年の名前は? マストロヤンニを裁く裁判シーンはやたらと長いが、なぜ被害者の名前がいちども言及されないのか?

本作は、カミュの、そしてヴィスコンティの自己への実存主義的な死刑宣告、近代精神批判があまりに雄弁に語られる一方で、アルジェリア人青年には名前もイニシャルもまったく言及されないという、考えようによってはひどく人種差別的な作品と言えるだろう。この被害者は主人公ムルソーに射殺される以前に、まずカミュによって、次にヴィスコンティによって抹殺されたのだ。

そうした思考の延長として、あるアルジェリア人作家による、『異邦人』の捏造された続編を読み終えたばかりである。カメル・ダーウド著『もうひとつの『異邦人』 ムルソー再捜査』(邦訳2019年 水声社刊)。ゴンクール新人賞を受賞している。太陽がまぶしいせいで殺害されたアルジェリア人青年の弟を名乗る男が、『異邦人』ファンの現地探訪ツーリストらしき人間をつかまえて、飲み屋のカウンターで毎日、兄の死後、自分と母親がいかに苛酷な運命を辿ったかを激白し続ける。

弟を名乗る主人公が、殺害された兄の名を「ムーサー」だと教えてくれる。冷血なフランス人によって血を流した「ムーサー」は民族の英雄として、アルジェの貧民街で数ヶ月くらいのあいだは祭り上げられ、弟と母親は英雄の遺族として遇された。しかし、当局は遺族に対しなんの情報も提供しなかったし、兄の亡骸も引き渡されなかった。遺族年金も受け取れず、兄の死は無に等しかった。代わりに、加害者の裁判と死刑宣告ばかりがレトリカルにショーと化した。「ムーサー」は何重にもわたり抹殺されたのだ。

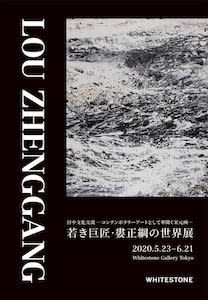

ホワイトストーンギャラリー銀座本館に、婁正鋼(ろう・せいこう)の個展〈コンテンポラリーアートとして華開く宋元画〉を見に行ってきた。パンデミック以来はじめて訪れた銀座は、当然のことながら以前の華麗さとは似ても似つかぬ、閑散とした街となっていた。

ホワイトストーンギャラリー銀座本館に、婁正鋼(ろう・せいこう)の個展〈コンテンポラリーアートとして華開く宋元画〉を見に行ってきた。パンデミック以来はじめて訪れた銀座は、当然のことながら以前の華麗さとは似ても似つかぬ、閑散とした街となっていた。中国・黒竜江省出身の女性書家・画家の婁正鋼は20歳から日本在住し、数多くの書画を発表してきた。書と絵画を横断し、現代美術と古美術を横断する婁の筆業に、私は以前から魅了されてきた。そしてその訳を、コロナ禍の只中で開催されている今回の個展ではっきりと理解することができた。彼女は西伊豆に隠棲し、食べる・寝る以外の時間はつねに、アトリエにこもって筆を取っているとのことだ。金のためでも名誉のためでもない。ただ、筆を取ることを選び取ってしまう、その静かな狂気に、私は共感する。

ホワイトストーンギャラリーには数多くの絵画が並んだ。その多くは西伊豆の海を思わせる、波濤のバリエーションに見える。個展名に「宋元画」と銘打っている以上、作者側としてもこれらが山水画であることを認めているということだろう。地形であり、水景である。そしてアンフォルメルの抽象画にも近い。風景であると同時に、作家の精神遊行のみちすじでもあるだろう。つまり脳内地図である。

そして、もちろん書。絵であることを深く志向しながら、筆の走りによってそれらが書の痕跡を、かえって炙り出しているようにも思える。この様態の両義性、多義性が私を捕らえて離さない。1枚1枚を凝視しているうちに、私は陶磁器の展示を見ている時の自分を思い出してもいた。うつわの中に視線は進入していき、表面の文様を、表面のひび割れを、器体の凹凸を、微小な旅人となって這い回る。そのとき、平面であるはずの婁正鋼の抽象画は、陶磁器の「景色」に変化している。

〈コンテンポラリーアートとして華開く宋元画〉。たしかに、これは現代美術であると同時に、オーセンティックな宋元の山水でもある。宋元の峻厳なる陶磁でもある。そのように私は理解しつつ鑑賞を進めた。それはちょうど、バッハがバロック音楽であると同時に現代音楽として聴取可能であるような、そういう閾に婁正鋼がいることを、知っていく小旅行のようだった。

ホワイトストーンギャラリー銀座本館にて、6/21(日)まで

婁正鋼 個展〈コンテンポラリーアートとして華開く宋元画〉

このあいだ生けたグロリオサがしおれてしまったので、芍薬に替えました。壁掛けの花入は備前焼。京都の裏千家系出版社、淡交社の東京支社の1階が茶道具および茶室しつらえ用の美術品の売店になっていて、そこで気に入ったのでおととしぐらいに買い求めたものです。隣にちらりと見えるのは、写真家・中村早さんの新シリーズ「BARKS」の一枚。白樺の樹皮のクロースアップです。去年に馬喰町のギャラリーで中村さんと涙ガラス制作所さんの二人展があったときに魅了され、購入しました。

蟄居の時代に生きる私たちが、腐らないための、苦しみを断ち切るためのパンク。

立ちこめるファッショにむけ、いつも心にキッチンナイフを。

【i-D Japan】プッシー・ライオットの宅録スペシャルムービー

立ちこめるファッショにむけ、いつも心にキッチンナイフを。

【i-D Japan】プッシー・ライオットの宅録スペシャルムービー

昨夜からきょうの昼過ぎまで黄砂が来ているとのこと。コロナ防疫のためだけじゃなく、いっそう外出を控えることとする。循環器に問題を抱えるあなたは注意した方がいいと親切な連絡をくれた方がいて、とても助かった。黄砂は呼吸器ばかりでなく循環器にも悪影響を及ぼすらしい。窓から見る早朝の風景は青空が爽やかに広がる様相なるも、油断してはならない。朝から窓を閉め切って、空気清浄機をフル稼働させる。「パワフル粉じん強」に設定された白い筐体が、ゴーッという大きな唸り声を上げる。なんか、とてつもなく怒っているみたい。わたし、何かしましたかと問いただしたくなる。

怒った白い機械のすぐ隣で、買ったばかりのカフカ『ミレナへの手紙』を少し読む。訳は、わが私淑せし池内紀。コロナ禍となる直前のキネマ旬報で「映画本大賞」というものの選考員を初めて務めさせてもらい、その選評文の末尾で池内紀とジャン・ドゥーシェの死を悼むことができた。些事かもしれないが、自分としてはこの上なく有難い機会となった。

蟄居(ちっきょ)が続くなか、キャストが派手に着飾った映画を見てみたくなった。

蟄居(ちっきょ)が続くなか、キャストが派手に着飾った映画を見てみたくなった。映画史を紐解けばいろいろあるだろうが、その選別に頓着したくないという屈託もあって、手近な棚からベルトラン・ボネロ監督の『サンローラン』のDVD-Rを出してきた(冷蔵庫のとなりにDVDの棚があるから、冷えた白ワインと共に)。ところが、主人公のイヴ・サンローランの、なにやら息苦しそうな幽閉感を眺めていると、そこに写っているもののすべては私たちの現況それじたいに過ぎないように思えてきて、大好きな作品ではあったはずなのだが、30分ほどで見るのを中止してしまった。

その代わりにデッキの中に入れてみたのがジョゼフ・L・マンキーウィッツ監督の『クレオパトラ』ではあったのだが、これはよく知られているように「映画史上最大の失敗作」ということになっている。20世紀フォックスの社運を傾けさせた『クレオパトラ』の汚名は、なぜか『スパルタカス』とか、『天国の門』とか、どうやら史劇スペクタクルが着せられがちなものだ。そしてその3作を、私はいずれも溺愛している。監督本人の考えとはちがって、キューブリックで最もよい作品は『スパルタカス』だとも思っている。そんな機会はあるわけもないが、私も「映画史上最大の失敗作」と毒づかれる史劇スペクタクルとやらの作り手になって憤死してみたい。

カエサルとのあいだにできた子カエサリオンをローマ市民にお披露目するためにエジプトから上陸してのパレードシーン、このバカげた絢爛豪華さを私は愛する。そして、その代償として忍びよってくる悲運も。溝口健二の『新平家物語』も、この『クレオパトラ』くらい呪われていたらもっと良かったのに、とよこしまなことを思う。呪われているからこそ、パレードの終わりにカエサルと相対したクレオパトラ──エリザベス・テイラーがクレオパトラを手なずけているのが見ていて頼もしいのだが──のあのウインクが、この上もなくかけがえなきものとして映るのだろう。古代の人間だって、ウインクくらいしたはずだ。むしろ現在の私たちのほうがウインクをしない生き方になった。

曽祖母死去の日の早朝に、母が見た夢のお話。

昭和時代の、ある冷え込んだ11月の未明。眠る母の枕頭(ちんとう)に曽祖母が現れた。

「あら、おばあちゃん、どうしたの?」

曽祖母は微笑んだまま座り、母の声に答えず、横たわる母(つまり自分の孫)を見つめるのみだったという。

するとその瞬間、近所の主婦が大声で我が家の二階に向かって「荻野さん!」とさかんに呼ぶ声。

不思議な夢を見ている最中、母は電話のベルに起きることができなかった。

連絡が取れずに困った母の実家の家人が、仕方なく我が家の近所に住むMさんというお宅に電話したのだ。

母の実家のアドレス帳に、幼い私がなぜだか悪戯まじりに私の仲良しであるM君の電話番号を書き込んでおいたのだ。

それが期せずして役に立った。

外からの呼び声に目を覚ました母は、二階窓を開け、道路に立つMさんの口から自分の祖母の死を知った。

忌引きが明け、久しぶりに登校した私は一学年上のAちゃんに、

曾祖母の死んだ朝に母の枕頭に曾祖母が現れた件、そしてM君のお母さんが呼び出して曽祖母の死を知らせてくれた件などを説明した。

当然、AちゃんもMさんのことは知っている。

Aちゃんが顔面蒼白となり、恐怖におののく。

それまで、これらの事象の非日常性に、私はなぜか気づいていなかった。

さもありなんと幼心に淡々と事態を受け止め、葬儀の一切合切にただただ疲れきったのみだった。

それにしても、あれは母の霊的遠感知というものなのだろうか?

昭和時代の、ある冷え込んだ11月の未明。眠る母の枕頭(ちんとう)に曽祖母が現れた。

「あら、おばあちゃん、どうしたの?」

曽祖母は微笑んだまま座り、母の声に答えず、横たわる母(つまり自分の孫)を見つめるのみだったという。

するとその瞬間、近所の主婦が大声で我が家の二階に向かって「荻野さん!」とさかんに呼ぶ声。

不思議な夢を見ている最中、母は電話のベルに起きることができなかった。

連絡が取れずに困った母の実家の家人が、仕方なく我が家の近所に住むMさんというお宅に電話したのだ。

母の実家のアドレス帳に、幼い私がなぜだか悪戯まじりに私の仲良しであるM君の電話番号を書き込んでおいたのだ。

それが期せずして役に立った。

外からの呼び声に目を覚ました母は、二階窓を開け、道路に立つMさんの口から自分の祖母の死を知った。

忌引きが明け、久しぶりに登校した私は一学年上のAちゃんに、

曾祖母の死んだ朝に母の枕頭に曾祖母が現れた件、そしてM君のお母さんが呼び出して曽祖母の死を知らせてくれた件などを説明した。

当然、AちゃんもMさんのことは知っている。

Aちゃんが顔面蒼白となり、恐怖におののく。

それまで、これらの事象の非日常性に、私はなぜか気づいていなかった。

さもありなんと幼心に淡々と事態を受け止め、葬儀の一切合切にただただ疲れきったのみだった。

それにしても、あれは母の霊的遠感知というものなのだろうか?

八白土星の私は今年、八方塞がりなのだそうだ。

正月だったか、教えてくれた人がいて、方位除けのお祓いをしてもらうといいのだという。ああいうものはおおむね節分くらいまでに済ますのがいいのだろうが、日々の忙しさにかまけ、春になってからようやく、方位除けのお祓いをやってくれるらしい一番近所である神楽坂の毘沙門天善国寺で申し込み、お祓いをしてもらったら、客は私1人。若手のお坊さんとマンツーマンとなった。ああいうものの需要はもうあまりないのか。じっさい、私と同じ八白土星の人々に聞いてみると、お祓いなんてしてもらった人は皆無。「へえ、そんなもの信じるんだ」などとあきれ顔で返される始末だ。

ここ1〜2年続いた親類縁者の立て続けの死は、ほんとうに堪えた。何がキツイかというと、とにかく坊主の読経になんどもなんども立ち会っているうちに疲弊してくるのだ。通夜、告別式、また通夜、また告別式、四十九日法要、また四十九日。それから前年に亡くなった親類の一周忌。その前年の親類の三回忌。そんなものがいっぺんに来られると、こちらも生きた心地がしなくなってくる。

そんな疲弊感を断ち切りたいという思惑もあっての、方位除けのお祓いだった。

八方塞がりの年は、変化を求めず、静かにしている方が吉なのだそうだ。

起業や転職はもちろん、新築、改築、引っ越し、婚約や結婚も控えた方がいいとのこと。

人間はだらしなく生きているようでいて、「このままじゃいけない」と新規事業への色気をめぐらすのだけはお盛んで、これを断ち切るのは難しい。私のようにフリーランスの人間はなおさらのこと。

ただ、その色気を静めると、確かに楽になる。これはいい。

意外とそんなとき、向こう側から誘いや提案が舞い込んできたりする。それはそれでかたくなに拒む必要もないのだろうが。

ところで最近、霊的なものとの接触が芽生えてしまった。

喚びもしないのに来てしまうのだ。恐怖はないが、「何が言いたいの?」と問いただしたくなる。

それについてはまた次の機会に書きましょう。

正月だったか、教えてくれた人がいて、方位除けのお祓いをしてもらうといいのだという。ああいうものはおおむね節分くらいまでに済ますのがいいのだろうが、日々の忙しさにかまけ、春になってからようやく、方位除けのお祓いをやってくれるらしい一番近所である神楽坂の毘沙門天善国寺で申し込み、お祓いをしてもらったら、客は私1人。若手のお坊さんとマンツーマンとなった。ああいうものの需要はもうあまりないのか。じっさい、私と同じ八白土星の人々に聞いてみると、お祓いなんてしてもらった人は皆無。「へえ、そんなもの信じるんだ」などとあきれ顔で返される始末だ。

ここ1〜2年続いた親類縁者の立て続けの死は、ほんとうに堪えた。何がキツイかというと、とにかく坊主の読経になんどもなんども立ち会っているうちに疲弊してくるのだ。通夜、告別式、また通夜、また告別式、四十九日法要、また四十九日。それから前年に亡くなった親類の一周忌。その前年の親類の三回忌。そんなものがいっぺんに来られると、こちらも生きた心地がしなくなってくる。

そんな疲弊感を断ち切りたいという思惑もあっての、方位除けのお祓いだった。

八方塞がりの年は、変化を求めず、静かにしている方が吉なのだそうだ。

起業や転職はもちろん、新築、改築、引っ越し、婚約や結婚も控えた方がいいとのこと。

人間はだらしなく生きているようでいて、「このままじゃいけない」と新規事業への色気をめぐらすのだけはお盛んで、これを断ち切るのは難しい。私のようにフリーランスの人間はなおさらのこと。

ただ、その色気を静めると、確かに楽になる。これはいい。

意外とそんなとき、向こう側から誘いや提案が舞い込んできたりする。それはそれでかたくなに拒む必要もないのだろうが。

ところで最近、霊的なものとの接触が芽生えてしまった。

喚びもしないのに来てしまうのだ。恐怖はないが、「何が言いたいの?」と問いただしたくなる。

それについてはまた次の機会に書きましょう。

あけましておめでとうございます。

昨年はブログの更新はたいへん少なく、その点は遺憾ですが、引き続きよろしくお願い致します。

「リアルサウンド映画部」にわたくしの2018年の映画トップテンが掲載されています。ご笑覧ください。

https://realsound.jp/movie/2018/12/post-299318.html

さらに「NOBODY」誌のホームページでも1月上旬にベスト企画がアップ予定です。

こちらの方は劇場公開作にかぎらずに選考しています。

映画のベスト5、本のベスト5、さらに他分野のベストワン──美術展、写真、演劇、音楽、飲食、テレビの7分野のベストワン。お楽しみに。

2019年1月1日

荻野洋一

昨年はブログの更新はたいへん少なく、その点は遺憾ですが、引き続きよろしくお願い致します。

「リアルサウンド映画部」にわたくしの2018年の映画トップテンが掲載されています。ご笑覧ください。

https://realsound.jp/movie/2018/12/post-299318.html

さらに「NOBODY」誌のホームページでも1月上旬にベスト企画がアップ予定です。

こちらの方は劇場公開作にかぎらずに選考しています。

映画のベスト5、本のベスト5、さらに他分野のベストワン──美術展、写真、演劇、音楽、飲食、テレビの7分野のベストワン。お楽しみに。

2019年1月1日

荻野洋一

生ではないとはいえ、現代イギリス演劇を見られる貴重な機会だから、「ナショナル・シアター・ライヴ」には可能なかぎり足を運ぶことにしている。東京での上映場所はTOHOシネマズ日本橋のみ。去年までは日本橋の中洲に住んでいたから徒歩で劇場に行って、上映後は劇場そばのバーで一杯やってそのまま徒歩で帰ったものだった。日本橋を去ったいまでは、この「ナショナル・シアター・ライヴ」のみが日本橋に帰る数少ない機会となった。

今回上映されたのは、スペインの詩人・劇作家フェデリコ・ガルシア・ロルカ(1898-1936)の戯曲『Yerma』を、2016年にロンドンのヤング・ヴィック劇場で翻案上演したものの上演収録だ。戯曲ではスペインのアンダルシア地方が舞台だが、現在のロンドンに置き換えられている。夫婦の物語。夫はなにかの事業でそれなりの成功をおさめ、地価の安い犯罪多発地域とはいえスタイリッシュな邸宅を購入したばかり。夫婦は左翼系知識人階級に属し、自立した男女どうしの共同生活であって、旧弊な家族至上主義を標榜してはいないが、妻のイェルマ(ビリー・パイパー)は「そろそろ子どもが欲しい」と言う。こうして妊活が始まるが、これが悪夢の始まり。

いや、妊活が悪夢の原因なのか? 一見するとこの芝居は、ヒロインの過剰な妊娠願望がもたらした悲劇として語られていく。しかしそもそもこのカップルはその関係性のなかに悪夢の因子を孕んでいたのではなかったか。妻に引っぱられるまま不妊治療に付き合う夫は、じつを言うとさして子どもなど望んでもおらず、現在のそれなりにゴージャスなライフスタイルをただ維持したいだけだろう。いっぽうイェルマのブログは、進歩的な政治発言やセックスについての率直な記述で人気がある。彼女が夫のEDについて書くと、夫の会社同僚はみな翌朝にはそのことを知っているという寸法だ。妊活はなんの効果もなく推移する。夫婦はたがいに相手の機能不全を言い立てて争う。現代日本の用語に適切に(笑)したがえば「生産性」についてのお話。傷ついたイェルマの精神は、目に見えて崩壊していく。

ヤング・ヴィック劇場の中央にガラス張りの舞台がしつらえられ、ぐるりと取り囲むように観客が彼らの転落を、理科の実験のごとく見つめる形だ。ガラス張りの残酷格闘技を見るかのように。一場一場は「たとえばこんなこともあった」というような、あたかもそこに必然性がないかのごとくぶっきらぼうに提示され、シーンとシーンのあいだに広がる暗闇に轟音で音楽がかかり、観客はそこで表示されるスーパー字幕で、彼らの惨状がどこまで行ったのかを知る。スタンリー・キューブリックの『シャイニング』に感覚が近い。「こんなことがあった」とあっけらかんと恐怖の描写が提示されたあと、シーンは数日か数週間は経過している。「少しは状況が回復するかも」という淡い期待はそのあとに続く描写によって完全否定される。

「ナショナル・シアター・ライヴ」はそれが方針なのか、DVD発売もしないし、名画座にも落ちないから、安心してラストをばらすと、ヒロインのイェルマは、事業破綻した夫に去られ、昔の恋人にも去られ、不動産に売りに出されたからっぽの邸宅でひとり、割腹自殺する。つまり、不在たるお腹の子どもをみずから殺す。子どもを宿す可能性を殺す。そしてそれはみずからに対する子殺しの死刑宣告でもある。腹から噴き出す血を抑えながらもんどり打つヒロインの姿は、まるで増村保造映画の若尾文子のように狂おしく壮絶だ。

本篇上映前のアバンタイトルに、本作の演出家サイモン・ストーンと劇場オーナーの対談VTRが付いていたのだが、その中でサイモン・ストーンは「重要なのは、これを書いたガルシア・ロルカが若くして死んだこと、リベラルだった彼がフランコ派右翼によって暗殺されたという事実だ。彼は自分がまさか早死にするとは思っていなかっただろう。『イェルマ』は彼が暗殺される2年前に書かれた作品だ」と言っていた。

絶讃された同作は翌2017年にローレンス・オリヴィエ賞の最優秀リバイバル賞および主演女優賞(ビリー・パイパー)を受賞し、今年は同じスタッフ&キャストで、ニューヨークのパーク・アヴェニュー・アーモニーでも上演されている。

10/4まで全国の指定劇場で上映

https://www.ntlive.jp

今回上映されたのは、スペインの詩人・劇作家フェデリコ・ガルシア・ロルカ(1898-1936)の戯曲『Yerma』を、2016年にロンドンのヤング・ヴィック劇場で翻案上演したものの上演収録だ。戯曲ではスペインのアンダルシア地方が舞台だが、現在のロンドンに置き換えられている。夫婦の物語。夫はなにかの事業でそれなりの成功をおさめ、地価の安い犯罪多発地域とはいえスタイリッシュな邸宅を購入したばかり。夫婦は左翼系知識人階級に属し、自立した男女どうしの共同生活であって、旧弊な家族至上主義を標榜してはいないが、妻のイェルマ(ビリー・パイパー)は「そろそろ子どもが欲しい」と言う。こうして妊活が始まるが、これが悪夢の始まり。

いや、妊活が悪夢の原因なのか? 一見するとこの芝居は、ヒロインの過剰な妊娠願望がもたらした悲劇として語られていく。しかしそもそもこのカップルはその関係性のなかに悪夢の因子を孕んでいたのではなかったか。妻に引っぱられるまま不妊治療に付き合う夫は、じつを言うとさして子どもなど望んでもおらず、現在のそれなりにゴージャスなライフスタイルをただ維持したいだけだろう。いっぽうイェルマのブログは、進歩的な政治発言やセックスについての率直な記述で人気がある。彼女が夫のEDについて書くと、夫の会社同僚はみな翌朝にはそのことを知っているという寸法だ。妊活はなんの効果もなく推移する。夫婦はたがいに相手の機能不全を言い立てて争う。現代日本の用語に適切に(笑)したがえば「生産性」についてのお話。傷ついたイェルマの精神は、目に見えて崩壊していく。

ヤング・ヴィック劇場の中央にガラス張りの舞台がしつらえられ、ぐるりと取り囲むように観客が彼らの転落を、理科の実験のごとく見つめる形だ。ガラス張りの残酷格闘技を見るかのように。一場一場は「たとえばこんなこともあった」というような、あたかもそこに必然性がないかのごとくぶっきらぼうに提示され、シーンとシーンのあいだに広がる暗闇に轟音で音楽がかかり、観客はそこで表示されるスーパー字幕で、彼らの惨状がどこまで行ったのかを知る。スタンリー・キューブリックの『シャイニング』に感覚が近い。「こんなことがあった」とあっけらかんと恐怖の描写が提示されたあと、シーンは数日か数週間は経過している。「少しは状況が回復するかも」という淡い期待はそのあとに続く描写によって完全否定される。

「ナショナル・シアター・ライヴ」はそれが方針なのか、DVD発売もしないし、名画座にも落ちないから、安心してラストをばらすと、ヒロインのイェルマは、事業破綻した夫に去られ、昔の恋人にも去られ、不動産に売りに出されたからっぽの邸宅でひとり、割腹自殺する。つまり、不在たるお腹の子どもをみずから殺す。子どもを宿す可能性を殺す。そしてそれはみずからに対する子殺しの死刑宣告でもある。腹から噴き出す血を抑えながらもんどり打つヒロインの姿は、まるで増村保造映画の若尾文子のように狂おしく壮絶だ。

本篇上映前のアバンタイトルに、本作の演出家サイモン・ストーンと劇場オーナーの対談VTRが付いていたのだが、その中でサイモン・ストーンは「重要なのは、これを書いたガルシア・ロルカが若くして死んだこと、リベラルだった彼がフランコ派右翼によって暗殺されたという事実だ。彼は自分がまさか早死にするとは思っていなかっただろう。『イェルマ』は彼が暗殺される2年前に書かれた作品だ」と言っていた。

絶讃された同作は翌2017年にローレンス・オリヴィエ賞の最優秀リバイバル賞および主演女優賞(ビリー・パイパー)を受賞し、今年は同じスタッフ&キャストで、ニューヨークのパーク・アヴェニュー・アーモニーでも上演されている。

10/4まで全国の指定劇場で上映

https://www.ntlive.jp

有馬稲子については既刊書として自伝『バラと痛恨の日々』(1995)、そして『のど元過ぎれば 私の履歴書』(2012)があるが、語り下ろしの最新刊『有馬稲子 わが愛と残酷の映画史』がこのたび刊行された(筑摩書房 刊)。この刊行と連動して、先日シネマヴェーラ渋谷で特集上映も催された。ファンならば誰もが、いやファンならずとも手に取りたくなること必至の貴重証言集である。

有馬稲子については既刊書として自伝『バラと痛恨の日々』(1995)、そして『のど元過ぎれば 私の履歴書』(2012)があるが、語り下ろしの最新刊『有馬稲子 わが愛と残酷の映画史』がこのたび刊行された(筑摩書房 刊)。この刊行と連動して、先日シネマヴェーラ渋谷で特集上映も催された。ファンならば誰もが、いやファンならずとも手に取りたくなること必至の貴重証言集である。日経新聞の連載をまとめた2012年の前著『のど元過ぎれば』は、市川崑監督との不倫愛そして堕胎という衝撃的告白で度肝をぬいたが、今回もその続報というか、補足が述べられている。しかし、全体としては新書のようなスピード感であっという間に読めてしまうことが目指された本で、フィルモグラフィを丁々発止でスキップしていく。『夫婦善哉』のヒロインは淡島千景だが、いったんは有馬稲子で決まっていた時期もあったそうだ。有馬稲子の『夫婦善哉』ならどんなだったろう。

聞き手をつとめた樋口尚文さんはベテランらしい巧みさでスターから言葉を引き出している。5年前に銀座シネパトスが閉館するに際し、同館にオマージュを捧げた氏の監督作品『インターミッション』(2013)は、良く言えば珍品、悪くすると茶番と言ってしまいたいもので、当惑ついでに同年の「映画芸術」誌ベストテン&ワーストテン選考でワースト10位に選んでしまった。

しかし、映画評論家あるいはインタビューアーとしては定評ある大先輩で(大学の学部でも先輩にあたり、私が新入生の時に氏はたぶん4年生だったと記憶する)、赤入れで読みやすく工夫しただけかもしれないが、監督や脚本家にインタビューするのとは勝手が異なり、役者に対してはまったく別のノウハウが必要であることを心得ていらっしゃっていて勉強になる。以前、映画学系の人たちが作ったある役者インタビュー本がひどく生硬な質問でノッキングを起こし、ストレスを感じたことがあった。本書はそんなストレスとは無縁にスターの言葉に集中できる。

有馬稲子という人の歯に衣着せぬ物言いは、いい意味で当惑を感じるほど。彼女の出演作で私の好きな作品も、彼女の物差しでいうと印象の薄い作品として片付けられてしまうこともしばしばだ。木下惠介の『惜春鳥』(1959)や田坂具隆の『はだかっ子』(1961)といったあたりがそれに該当する。『惜春鳥』は彼女と佐田啓二が会津の飯盛山で心中する展開なのに、肝心の心中シーンが省略されていることに「物足りない」と言っている。夭折した映画評論家、石原郁子さんが著した渾身のモノグラフィー『異才の人 木下恵介 ──弱い男たちの美しさを中心に』(1999)で著者が万感の思いをこめて『惜春鳥』のスチール写真を表紙に使用していたのとは好対照の素っ気なさである。

いま金沢の泉鏡花記念館で、特別展《日本橋──鏡花、雪岱、千章館》というのをやっている。今年の夏はぜひ金沢を訪れ、ついでに当地の味覚も味わえたらなどと考えていた。ところが5月に母方の伯母が、7月に父方の叔母が相次いで逝き、さらに今月は祖母の三回忌法要も控えているという事情も鑑み、北陸行きを断念した。

いま金沢の泉鏡花記念館で、特別展《日本橋──鏡花、雪岱、千章館》というのをやっている。今年の夏はぜひ金沢を訪れ、ついでに当地の味覚も味わえたらなどと考えていた。ところが5月に母方の伯母が、7月に父方の叔母が相次いで逝き、さらに今月は祖母の三回忌法要も控えているという事情も鑑み、北陸行きを断念した。その代わりに、今年2月に幻戯書房から刊行された真田幸治編『小村雪岱随筆集』を大いに堪能したところである。小村雪岱(こむら・せったい 1887-1940)は装幀家として、また挿絵画家、舞台装置家、さらには資生堂意匠部デザイナーとして、大正から昭和初期にかけて活躍した。泉鏡花の花柳小説『日本橋』(1914)の美装によって評価を高め、以降、ほとんどの鏡花の著作は雪岱が装幀をおこなった。その『日本橋』まわり一切を今回の金沢行きで見ておきたかったが、しかたがない。『日本橋』は溝口健二監督によって1929年に、市川崑監督によって1956年に、2度映画化されているが(溝口版は消失)、もはや現代ではこの花柳小説を映画にできる監督はいないだろう。花柳界のこと、芸のこと、衣裳のこと、江戸言葉、セット、もろもろを体得した監督なんてもういるわけがない。体得していなくても、優秀なスタッフを付ければできるのかもしれないが、そんな『日本橋』なんて見る気がしない。

今回の『小村雪岱随筆集』は、すでに中公文庫などで出回っている雪岱随筆集『日本橋檜物町』に未収録だった文があらたに収録され、あまつさえ『日本橋檜物町』収録分も編者の真田幸治氏が初出の掲載誌にあたり、同書刊行時(1942)の書き写し間違いを初出誌のとおりに直している。解題も簡潔にして詳細、じつに気持ちよい本だ。ご自身装幀家でもある真田幸治氏のような在野の研究者によるこういう気の利いた仕事ぶりに接すると、私は大舟に乗ったような安らかな気持ち、あこがれの気持ちをもって本の中で遊泳できる。

あくまで個人的な好みの話だが、学術的な論文を読むのは好きではない。必要な際には読まないではないが、原注と訳注が別々のページにあったり、図版説明がさらに別のページ、そして索引と、栞が何枚あっても足りないような、著者側・編者側の思惑によってあっちこっちに引き回されるような読まされ方は、ああいうのも必要なのは分かっていても、わがままな読者である私には合うものではない。『小村雪岱随筆集』のようなスタンスが私には最も快適な読書を約束してくれる。

雪岱は映画美術の分野でも活躍している。溝口健二『狂恋の女師匠』(1926)の美術考証ほか、島津保次郎『春琴抄 お琴と佐助』(1935)、『白鷺』(1941)、山本嘉次郎『藤十郎の恋』(1938)などで美術監督や考証、装置を担当している。本書のなかでは島津の『春琴抄 お琴と佐助』について、大阪・船場の古い商家のしつらえなど、ロケハンで丹念に調べあげたことなど、映画ファンなら垂涎のエッセーだと思う。

新年あけましておめでとうございます。

さっそくですが、新年の番組告知です。1/8(月)13:00から日本映画専門チャンネルで、『カツライス劇場新春スペシャル カツシン最期の舞台「夫婦善哉 東男京女(めおとぜんさい あずまおとこにきょうおんな)」』が放送されます。勝新太郎が1996年に下咽頭癌で入院する前月まで上演した舞台『夫婦善哉 東男京女』の収録テープが倉庫で発見されました。この収録テープが初めてテレビで放送されるにあたり、冒頭18分ほどのガイド番組を製作しました。私はこの番組の構成および、妻で同舞台の共演者である中村玉緒さんへのインタビューを担当しております。

勝新太郎、真の遺作にして最後の傑作舞台。演劇ファンのみならず、映画ファンにとっても必見だと思います。ぜひご覧いただきたいと思います。

本年もよろしくお願い致します。 荻野洋一

日本映画専門チャンネル「カツライス劇場」HP

https://www.nihon-eiga.com/osusume/katsuraisu2017/

さっそくですが、新年の番組告知です。1/8(月)13:00から日本映画専門チャンネルで、『カツライス劇場新春スペシャル カツシン最期の舞台「夫婦善哉 東男京女(めおとぜんさい あずまおとこにきょうおんな)」』が放送されます。勝新太郎が1996年に下咽頭癌で入院する前月まで上演した舞台『夫婦善哉 東男京女』の収録テープが倉庫で発見されました。この収録テープが初めてテレビで放送されるにあたり、冒頭18分ほどのガイド番組を製作しました。私はこの番組の構成および、妻で同舞台の共演者である中村玉緒さんへのインタビューを担当しております。

勝新太郎、真の遺作にして最後の傑作舞台。演劇ファンのみならず、映画ファンにとっても必見だと思います。ぜひご覧いただきたいと思います。

本年もよろしくお願い致します。 荻野洋一

日本映画専門チャンネル「カツライス劇場」HP

https://www.nihon-eiga.com/osusume/katsuraisu2017/