いろいろ考えていくスピーカーを壁に近づければ天井からの一次反射音は吸音できるけど、

そもそも現環境での天井からの音はあまり有害性がないようなので、

逆にスピーカーを側壁からも正面壁からも距離を取ることにした。

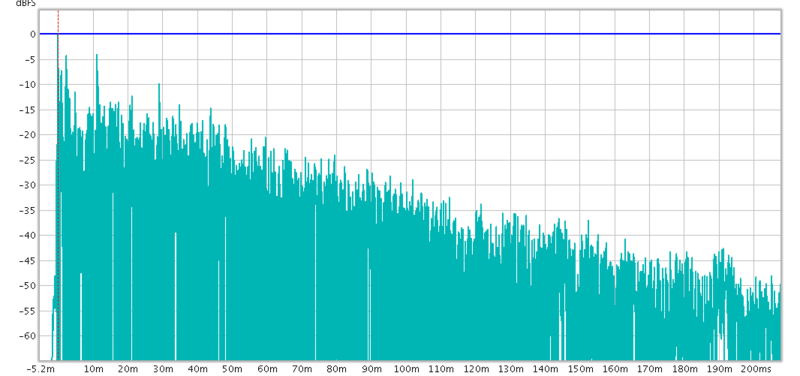

f特

やっぱり反射音自体の距離による減衰効果が大きくなり、

その分位相干渉する力が減弱し、コムフィルタ現象によるディップが少し減っている。

周波数特性を良くするという意味では大きい部屋でスピーカーを広々鳴らすということほど

手軽で確実はないのだろう。

その位置で音楽を鳴らすと、芯がないわけでもなく、押し出し感が強すぎるわけでもなく、定位が前すぎるわけでもなく、中庸な音。

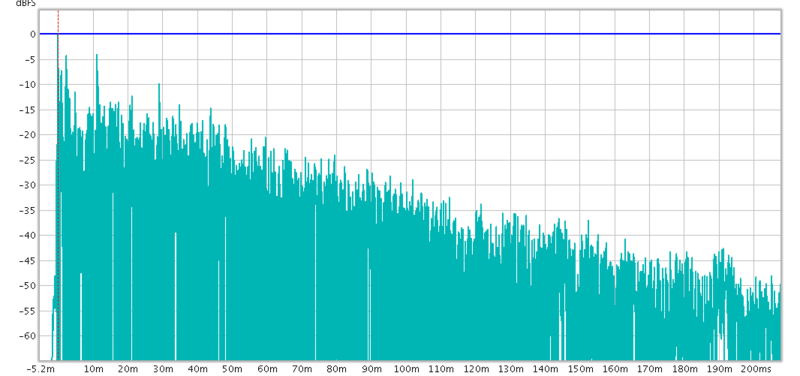

インパルス応答。やはり2msくらいの初期反射音が以前よりかなり遅れて到着している。

好みの世界だがもっと押し出しがあってもいい。なので初期反射音はもう少しあってもいい。

なので細工がいろいろ必要になる。

細工をするにはしっかり現状を把握しないと仕方ない。

とりあえず設置し直した環境で一次反射面と、今度は二次反射面も鏡像法で確認していく。

①床から一次反射音

最も減衰の少ない反射音のことが多いが対策が取りづらい。その減衰の少なさの割には聴感上そこまで大きく感じない。下方向の音が生理的に比較的鈍いからというのもあるのかもしれない。

マルチウェイだとそれぞれの振動板の距離差も馬鹿にならず、別個に計算しないと実測との辻褄が合わない。下にあるウーファーは位相干渉起こす帯域が中音域に位置しておりあまり影響を起こさない。ツィーターは指向性の限界で床まであまり来ない。問題になるのはミッドレンジと上方にあるウーファー。

床の性状や高さを数センチ変えるだけでかなりの変化を期待できる。

②天井からの一次反射音

天井が高いほど作業的に対策が取りづらくなるが、高くなるほど問題が少なくなる。

こちらもマルチウェイスピーカーだと振動板ごとの距離に差がでるが、ちょうどクロスオーバー帯域あたりの帯域が位相干渉によるディップを作りやすいので、ともすると位相干渉を勝手に軽減してくれる可能性すらある。天井が低い場合や共鳴しやすい構造だと反射する前に吸音するしか対策の取りようがない気はする。

③スピーカー側からの側壁の一次反射音

指向性としても全帯域の周波数が含まれ、一般的に減衰や遅れの少ない音。

床と違って万人共通ではないものの、比較的スモールルームでライブに鳴らす場合

一次反射音で一番重要な気はする。

この音の時間差と大きさで押し出し感がかなり違ってくる。

距離差に関しては床の距離差の丁度2倍に設定すると位相干渉がそれなりに相殺できる。(特に低音域)

数センチ厚みを変えるだけでかなり干渉する位相が変わってくる。

④正面壁からの一次反射音

スピーカーの後ろ側からの音なのでツィーターの反射音は期待しづらい。

スピーカーを内振りにすると指向性のある帯域もある程度反射できることは期待される。

今のところ吸音しかしていないので評価がしづらいが、

指向性の問題以外には悪い点はなく距離やアレンジの操作性も良好。

今まで活用しなかったものの、初期反射を使っていくなら反射させていくのもいいだろう。

それなりに距離差があるので位相干渉を減らすには凹凸を他よりも大きくしないとディップの分散化は期待しづらい。

⑤反対側壁からの一次反射音

反射しやすくアレンジしやすい面で減衰も少ない反射音が返ってくるところではあるが、

これを残すと響き的に一瞬左右の定位が逆になる瞬間が発生することになる。

後述はするが、その現象を音響障害とみるか包まれ感をみるかは難しい。

今の所この反射音はなるべく届かないように細工した方がいいということになるのか。

⑥後壁からの一次反射音

指向性のある音も十分に含まれており、減衰も少ない。後方の音になるのでこの反射音が含まれていることにより広がり感も演出される。いわゆるデッドエンドライブエンドを肯定する時に、それが拡散音場で無い場合はこの反射音を積極的に使用しているということにもなる。

ただ、壁とリスニングポジションとの距離が短いと過剰になるので、積極的に使うか拡散や吸音で排除してしまうかは対応が2分されがちではある。

無視できない二次反射音

⑦スピーカー側からの側壁の→床からの二次反射音

側面からの反射音と二次元的には同一ながら床も1度反射して耳に届く反射音(図示が難しい。)

4つの壁からの一次反射音にはそれに加えて床、天井にも反射する二次反射音があり、

計8種類あるが、一番減衰が少ないのは上記のもの。

⑧正面壁→反対側壁からの二次反射音

正面壁のわりと中央近くで反射し、反対側壁の割といいところでさらに反射して反対の耳に届く音である。指向性のある音はそれほど多くは無いのかもしれないが、減衰も距離の遅れもすくなく、初期反射の中でも出現確率が高く実測でも乗ってくる音なのかも知れない。

室内音楽で右側から発せられた音をが反対の壁や響板から返ってきて耳に届くことは普通にあり得ることではあるし、日常生活の室内空間でも反対側の壁から反射した声を聴くことも日常である。

音の一次反射は四方からやってくるのは当然であり、全方位からの反射音を聞いて包まれる感じを感じる可能性もある。

だが、一般的なオーディオルームの初期反射音は小ホール、スタジオ、豪邸のオーディオルームなどと比べても圧倒的に初期反射が大きく早く到達する。

ホールの反対からの一次反射音はオーディオルームで言うところの残響成分に近い。狭い室内での反対からの一次反射音は声の主のいる方向を間違える音の錯覚の現象の主犯になることがあるものである。

要は小空間でしか起こりえない、現実の演奏でも金持ちのオーディオルームでも入らない、害になっているかもしれない音をあえて活用するのかどうかということになる。

そもそも初期反射自体区別無くすべて使わないで拡散するケースも多いのに、である。

正直包まれ感を演出する反対からの反射音は複雑な多次反射音や残響で十分ではないのか。

というわけでこの反射面はどこからトラップして排除する必要がある。側壁は側壁からの一次反射音と近いので吸音や角度変化などするわけにもいかない。

それなら正面壁である。処理しやすいようにどまんなか近くに持っていった。これで左右とも一撃で対応できる。

何か反射角度を変えるものがあるといいが、それは中央の機材やセンタースピーカーでいい。

今まで中央機材やセンタースピーカーを取り除いて音が良くなると思っていた。確かにボーカルなどセンターに定位するものの質の良い二次反射音が1つ増えるので、音に厚みや奥行きが出るのに一役買っていたのかもしれない。そういう意味では少し音が良くなっていたという部分もある。

だが、その反射音は左右反転である。左右に偏位した楽器の明瞭度は落ちている可能性が高い(音質評価の際に偏位した楽器の明瞭度は今まで評価していなかったし、なかなか評価が難しいので)

なので真ん中に機材を置くと音が悪くなるというのは狙ってやれば必ずしもそうではないのかもしれない。

そもそも現環境での天井からの音はあまり有害性がないようなので、

逆にスピーカーを側壁からも正面壁からも距離を取ることにした。

f特

やっぱり反射音自体の距離による減衰効果が大きくなり、

その分位相干渉する力が減弱し、コムフィルタ現象によるディップが少し減っている。

周波数特性を良くするという意味では大きい部屋でスピーカーを広々鳴らすということほど

手軽で確実はないのだろう。

その位置で音楽を鳴らすと、芯がないわけでもなく、押し出し感が強すぎるわけでもなく、定位が前すぎるわけでもなく、中庸な音。

インパルス応答。やはり2msくらいの初期反射音が以前よりかなり遅れて到着している。

好みの世界だがもっと押し出しがあってもいい。なので初期反射音はもう少しあってもいい。

なので細工がいろいろ必要になる。

細工をするにはしっかり現状を把握しないと仕方ない。

とりあえず設置し直した環境で一次反射面と、今度は二次反射面も鏡像法で確認していく。

①床から一次反射音

最も減衰の少ない反射音のことが多いが対策が取りづらい。その減衰の少なさの割には聴感上そこまで大きく感じない。下方向の音が生理的に比較的鈍いからというのもあるのかもしれない。

マルチウェイだとそれぞれの振動板の距離差も馬鹿にならず、別個に計算しないと実測との辻褄が合わない。下にあるウーファーは位相干渉起こす帯域が中音域に位置しておりあまり影響を起こさない。ツィーターは指向性の限界で床まであまり来ない。問題になるのはミッドレンジと上方にあるウーファー。

床の性状や高さを数センチ変えるだけでかなりの変化を期待できる。

②天井からの一次反射音

天井が高いほど作業的に対策が取りづらくなるが、高くなるほど問題が少なくなる。

こちらもマルチウェイスピーカーだと振動板ごとの距離に差がでるが、ちょうどクロスオーバー帯域あたりの帯域が位相干渉によるディップを作りやすいので、ともすると位相干渉を勝手に軽減してくれる可能性すらある。天井が低い場合や共鳴しやすい構造だと反射する前に吸音するしか対策の取りようがない気はする。

③スピーカー側からの側壁の一次反射音

指向性としても全帯域の周波数が含まれ、一般的に減衰や遅れの少ない音。

床と違って万人共通ではないものの、比較的スモールルームでライブに鳴らす場合

一次反射音で一番重要な気はする。

この音の時間差と大きさで押し出し感がかなり違ってくる。

距離差に関しては床の距離差の丁度2倍に設定すると位相干渉がそれなりに相殺できる。(特に低音域)

数センチ厚みを変えるだけでかなり干渉する位相が変わってくる。

④正面壁からの一次反射音

スピーカーの後ろ側からの音なのでツィーターの反射音は期待しづらい。

スピーカーを内振りにすると指向性のある帯域もある程度反射できることは期待される。

今のところ吸音しかしていないので評価がしづらいが、

指向性の問題以外には悪い点はなく距離やアレンジの操作性も良好。

今まで活用しなかったものの、初期反射を使っていくなら反射させていくのもいいだろう。

それなりに距離差があるので位相干渉を減らすには凹凸を他よりも大きくしないとディップの分散化は期待しづらい。

⑤反対側壁からの一次反射音

反射しやすくアレンジしやすい面で減衰も少ない反射音が返ってくるところではあるが、

これを残すと響き的に一瞬左右の定位が逆になる瞬間が発生することになる。

後述はするが、その現象を音響障害とみるか包まれ感をみるかは難しい。

今の所この反射音はなるべく届かないように細工した方がいいということになるのか。

⑥後壁からの一次反射音

指向性のある音も十分に含まれており、減衰も少ない。後方の音になるのでこの反射音が含まれていることにより広がり感も演出される。いわゆるデッドエンドライブエンドを肯定する時に、それが拡散音場で無い場合はこの反射音を積極的に使用しているということにもなる。

ただ、壁とリスニングポジションとの距離が短いと過剰になるので、積極的に使うか拡散や吸音で排除してしまうかは対応が2分されがちではある。

無視できない二次反射音

⑦スピーカー側からの側壁の→床からの二次反射音

側面からの反射音と二次元的には同一ながら床も1度反射して耳に届く反射音(図示が難しい。)

4つの壁からの一次反射音にはそれに加えて床、天井にも反射する二次反射音があり、

計8種類あるが、一番減衰が少ないのは上記のもの。

⑧正面壁→反対側壁からの二次反射音

正面壁のわりと中央近くで反射し、反対側壁の割といいところでさらに反射して反対の耳に届く音である。指向性のある音はそれほど多くは無いのかもしれないが、減衰も距離の遅れもすくなく、初期反射の中でも出現確率が高く実測でも乗ってくる音なのかも知れない。

室内音楽で右側から発せられた音をが反対の壁や響板から返ってきて耳に届くことは普通にあり得ることではあるし、日常生活の室内空間でも反対側の壁から反射した声を聴くことも日常である。

音の一次反射は四方からやってくるのは当然であり、全方位からの反射音を聞いて包まれる感じを感じる可能性もある。

だが、一般的なオーディオルームの初期反射音は小ホール、スタジオ、豪邸のオーディオルームなどと比べても圧倒的に初期反射が大きく早く到達する。

ホールの反対からの一次反射音はオーディオルームで言うところの残響成分に近い。狭い室内での反対からの一次反射音は声の主のいる方向を間違える音の錯覚の現象の主犯になることがあるものである。

要は小空間でしか起こりえない、現実の演奏でも金持ちのオーディオルームでも入らない、害になっているかもしれない音をあえて活用するのかどうかということになる。

そもそも初期反射自体区別無くすべて使わないで拡散するケースも多いのに、である。

正直包まれ感を演出する反対からの反射音は複雑な多次反射音や残響で十分ではないのか。

というわけでこの反射面はどこからトラップして排除する必要がある。側壁は側壁からの一次反射音と近いので吸音や角度変化などするわけにもいかない。

それなら正面壁である。処理しやすいようにどまんなか近くに持っていった。これで左右とも一撃で対応できる。

何か反射角度を変えるものがあるといいが、それは中央の機材やセンタースピーカーでいい。

今まで中央機材やセンタースピーカーを取り除いて音が良くなると思っていた。確かにボーカルなどセンターに定位するものの質の良い二次反射音が1つ増えるので、音に厚みや奥行きが出るのに一役買っていたのかもしれない。そういう意味では少し音が良くなっていたという部分もある。

だが、その反射音は左右反転である。左右に偏位した楽器の明瞭度は落ちている可能性が高い(音質評価の際に偏位した楽器の明瞭度は今まで評価していなかったし、なかなか評価が難しいので)

なので真ん中に機材を置くと音が悪くなるというのは狙ってやれば必ずしもそうではないのかもしれない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます