音楽鑑賞にとって最適な音量を出すことが近所トラブルになることはもっとも避けるべき事であり、その趣味を持つ人の不幸である。

そして音楽鑑賞中に内外の騒音が入ってくることも上記のもの程ではないにしろ再生音楽のS/N比を悪化させる要因となるので忌避されるものである。

なので基本的にリスニングルームを新規に建設する際には可能な限り防音には力を入れることが多い。

ただ、1度リスニングルームを作ってみた際に、ある面では防音が足りず、ある面では防音が過剰であったと感じる。

そして部屋単位での防音を強力にすればするほど対費用効果が悪化する上に、居住性が良くなるとも限らないという印象を抱いている。

そこで、どういった形の防音であれば必要十分なものとなるのかを今回考察し整理してみようと思う。大抵の防音はそれなりに騒がしい立地での防音が多く、閑静な住宅街でのオーディオを楽しむのに必要な防音というのはあまり考察が少ないので良い機会と考えた。

自分が作ったリスニングルームの防音の気になる点としては以下が挙げられる

・屋内の音はリスニングルームと他の部屋で多少は行き来する。

・沿線の車の走行音は多少聞こえる。

・近所迷惑レベルの騒音にはまったくならない。近所迷惑防止の観点から考えると過剰な防音スペックである。

・車の走行音以外の環境音はほぼ入ってこない。鳥や虫の声、雨音、近所の人の声など完全に防いでいる。

このように十分すぎる位に防音できている面と、許容できる範囲だが十二分な防音とは言えない面があることがわかる。

騒音は音量と透過損失の引き算でシミュレーションできる。

再生音量の平均は人によって異なるが、今回は85dBとする。

ピーク時にはもう少し行くかもしれないが、瞬発的に多少大きくなってもあまり迷惑になるとは思えない。

そして再生音をリスニングルーム外から騒音として聞いてしまう隣人の聴力は30dB以下ならあまり聞こえないと考える。聴力検査で30dBが聞こえていれば正常と判定されるので、そのレベルまで減衰させれば、静かに耳を澄ませばかろうじて聞こえるレベルの音量と考えられるので十分防音されているといえるだろう。

つまり55dBの減衰を目標にすれば近所迷惑にはなりづらいわけである。

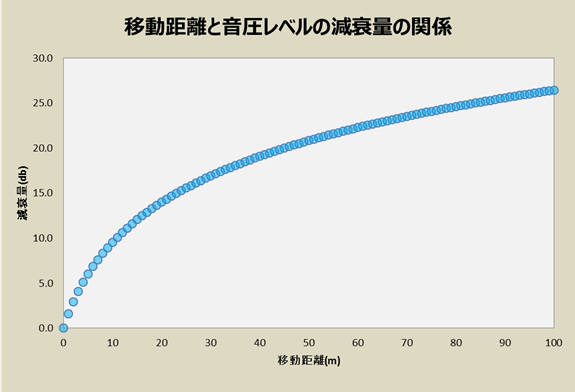

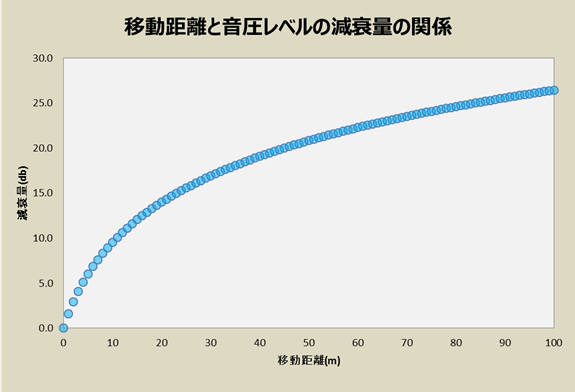

距離により音量は減衰される。

引用:日本騒音調査

途中までは距離による減衰量も多いが途中から効率が徐々に悪くなってしまう。

10mで-10dB、20mで-15dBあたりの減衰を利用するのが現実的だろう。

リスニングルームの防音であるが、ダイケンの防音グレードで考えると

引用元:https://www.daiken.jp/product/lp/sounddesign/plan/

30dB 低域減衰 シンプル★防音-掃除機など家電製品や車の音が小さく-

40dB 低域減衰 スタンダード★★防音-他の部屋ではピアノの音が小さな声くらいに-

50dB 低域減衰 プレミアム★★★防音-他の部屋ではピアノの音がひそひそ声くらいに-

くらいの減衰量となる。

防音のボトルネックとなりがちな窓では、シャノンウインドSPGのプレスリリースを参考にすると、

引用元:https://news.panasonic.com/jp/press/data/2021/04/jn210414-2/jn210414-2.html

通常のトリプルガラスサッシは平均-25dB

真空断熱ガラスサッシは平均-35.1dBとのことである。

そして隣の住宅の宅内に騒音が入ってしまうことを想定すると、隣の住宅の防音性能も考えなければならない。これはコントロールできるものではないが、ゼロであるはずはない。

-15dBくらいの防音性能が想定される。

以上の情報から、リスニングルームで出した85dBの音が、10m離れた隣接の家に侵入する時には何dBになっているかを考える。

リスニングルームの防音がダイケンで言うところの-30dBの簡易防音である場合、

リスニングルーム壁の減衰:-30dB

距離による減衰:-10dB

隣接した家の壁の減衰:-15dB

で合計-55dBの減衰量が期待できる。

85dBの再生音だとしても隣の家には30dBにしか聞こえないので、実質的にはほぼ聞こえない。

つまり窓ガラスをしっかりしたものにしつつ、距離を十分取ってしまえば、壁の防音は簡易なものであっても、近所迷惑にはならないと言える。

不要ではないにしても、必須と言えるものではなく、安全域の確保という面が強くなる。

今度は法的に騒音を定義されたものを用いて必要な防音レベルを考えてみる。

環境基本法の規定に基づく騒音に係る環境基準についての告示で地域別・時間帯別での騒音の基準量が定められている。

引用:https://www.env.go.jp/kijun/oto1-1.html

これによると夜間の住宅専用地域では45dB以内にすることが基準となっており、隣の敷地に音が入るまでに45dBまで減衰するとシミュレートした上記に計算と一致する。つまり法的に騒音と見なされない可能性が高いため法的責任に問われる可能性が低いだけでなく、当然のことながらそれは実際にも隣人が騒音として気にする可能性がかなり低い音量だということになる。

ただこのシミュレーションは再生音量が85dBということが前提となっており、それでギリギリ基準値以内というのは安全マージンが足りないと考えることもできる。

なので療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域の基準となる40dBまで減衰させようとするなら室内で35dBの低域減衰(ダイケンでいうところのシンプル防音とスタンダード防音の中間)が必要になるし、一番厳しい地域の基準値内に余裕を持って満たせる程度の防音が必要と考えるなら40dBの低域減衰(スタンダード防音)が必要となる。

換言すれば、しっかり隣との距離を確保しつつ、再生音量が爆音という程の音量でなければ、そこそこの防音(-40dBの低域減衰)で理論的にも法的にも十分だということになる。

では話は変わってリスニングルームを独立した一棟とせずに屋内の一室とした場合に室内に音漏れさせないようにするにはどうすればいいか。

85dBの再生音として距離の減衰は-5dBとすると、-50dB減衰させないと30dBまで小さくできない。ダイケンで言うところのプレミアム防音レベルである。

そして室内防音ドアもその構造だと必要になってくるが-50dBの性能を担保するには相当な特注のものでないと不可能である。

つまり室内騒音を完璧に防ぐのは相当に困難であることが分かる。

困難なものを物量でゴリ押しして弩級の防音性能を付与するか、室内の同居人に多少の我慢をしてもらうか、などの選択肢もあるが、そういった難のある選択肢を取るよりは可能であればリスニングルームを独立した一棟とする方がいいだろうと考える。

自分がリスニングルーム専用棟を良しと考えている根拠の1つがこれでもある。

では今度はリスニングルーム棟の土地に沿った道路で車が通った時の騒音を聞こえないレベルまで防音するにはどうすればいいか。

これは正直難しい。なぜかというとネットに存在する走行音の規制などは高速走行している時の音量であることが多い。ただリスニングルーム棟のある土地は閑静な住宅街を想定しており速度制限と道路事情からして高速走行していることは想定しづらい。

ひとまずトラックの高速走行時の7.5m先で測定したときの騒音が80dB程度に規制されていることから、実際の閑静な住宅街を走る際の騒音は距離による減衰を含めても75dBと考えてみる。そして室内に入ってくる音量は以前までの計算と同じ30dBではなく20dBまで減衰させる必要がある。音楽鑑賞中に入ってきてしまう音としてはかなり絞り込まないとノイズレスな環境とはいいづらい。

そう考えるとリスニングルームの壁だけで55dBも減衰させなければならず、窓も含めるとかなりの減衰をさせないといけないことになる。

道路沿いに防音フェンスを設置すると低域でも-10dB程度の防音効果は期待できるし、コンクリートブロック塀も同程度の防音効果はあるらしい。そういったものを積極的に利用して建物での防音に頼りすぎないような配慮をしてもいいのかもしれない。

それであればむしろトラックなどが滅多に通らない盲腸線のような立地を選ぶなどの工夫をする方が、(立地の選択が可能であれば)良いように思われる。

旗竿地も道路から距離が取れるので良さそうに思われるが、一般的に旗竿地は近隣土地の家屋と近接しやすいので、自室に交通騒音を持ち込みづらくなる代償として隣人に騒音を持ち込みやすくなるという選択を意味する訳であり注意を要する。不規則な用地だったため結果的に旗竿っぽい形になっただけの土地などはいいのかもしれない。

いずれにしろ、一般的に不人気と言われるような土地がリスニングルーム棟に向いている可能性があり、そういった意味では別邸としてリスニングルーム棟を作る場合にコスト削減と交通騒音の削減を両立できる可能性を秘めている。

まとめると

閑静な住宅街で隣人の建物との距離が10m程度確保できる場合

・隣人に迷惑がかからないための部屋の防音は中等度で十分。簡易防音でもギリギリ許容範囲。

・同一棟内の隣室の完全な防音は非常に困難。別棟が理想。

・沿線のトラック走行音の防音はシミュレートが不正確ながら、割と困難と思われる。沿線沿いのフェンスや塀を併用したり、そもそも車が通らない道路の立地が理想。

という考え方になる。

これは防音をどれだけ節約できるのかという話だけでなく、予算が無制限の場合でも考えるべきものである。

強力すぎる防音は室内の開放感がある程度犠牲になってしまう。開放感が失われた部屋は居住性に多少の負の影響をもたらす。

そして防音が完璧であれば良いのかという話にもなる。例えば雷鳴や緊急警報放送など不意な外の情報を全てシャットアウトすればいいのかという問題がある。イレギュラーな音は安全のためある程度聞こえても良いのではないか。よってリスニングルームに音を完全に入れさせないのが理想、というより滅多に入ってこない立地という方が理想的であるように思える。

またリスニングルーム程度の大きさだとどんなに工夫しても部屋のモードの影響は避けられない。低域の再生能力を上げるために効果的なことは低音を透過させて逃がしてしまうことである。完全な素通りなどは現実的ではないが、低域の再生を考えた時に完全防音の部屋がいいのか、そこそこ防音が良いのかというと多少の透過損失が期待できる分だけ後者が有利かもしれない。