ここ数年比較的よく見るようになったものに、オーディオ用の4極ミニプラグというものがあります。従来ミニプラグは、モノラルの2極やステレオの3極のみでしたが、スマートフォンの普及などで、マイクも入ったイヤホンが増えて、4極ミニプラグが登場しました。もともとマイクとイヤホンが別のジャックだったパソコンでも、最近では通話のためのイヤホンマイクやヘッドセットのスマートフォンとの共用もあり、4極ミニプラグとなっています。

ところがこの4極ミニプラグ、規格が2種類あります。

オーディオ用4極ミニプラグにはCTIA規格とOMTP規格の2種類があり、上の図のようにCTIA規格とOMTP規格は極が1組入れ替わっているだけなので、変換プラグも存在しています。また4極ミニプラグのイヤホンジャックに、普通の音楽用の3極ミニプラグや、モノラルの2極ミニプラグを指すと、グランドとマイクがショートするように思えますが、これはあらかじめ想定してあって、正常に作動するように出来ているそうです。

現在国内で主流なのはCTIA規格で、OMTP規格が国内で使われた例は、2011年以前の3G時代のソニーのXperiaシリーズぐらいしか知られていません。それ以降のXperiaシリーズはすべてCTIA規格を採用しています。そのため、市場には現在CTIA規格の製品のみが流通していて、中古品を除くとOMTP規格の製品はよっぽどのデッドストック品か、日本向けではない輸入品が何らかの事情で市場に出てきたぐらいしか無いと思われます。

Xperiaシリーズは現在でも頑なにイヤホンジャックを残していますが、アップルもiPhone7から防水化と引き換えにイヤホンジャックを省略するなど、多くのスマートフォンではイヤホンジャックを搭載しない傾向にあります。ただ、Xperia以外でもシャープのAQUOSシリーズやモトローラのmotoシリーズなどの現行モデルにもイヤホンジャックがあり、いずれもCTIA規格となっています。

ノートパソコンも同様で、たとえばVAIOの場合、CTIA規格のみサポートしています。(参考 VAIO に搭載されたヘッドホンの4極端子について)

ところが、ノートパソコンの場合、スマートフォンに対して、内部機器に余裕があるのか、若干異なる例があります。

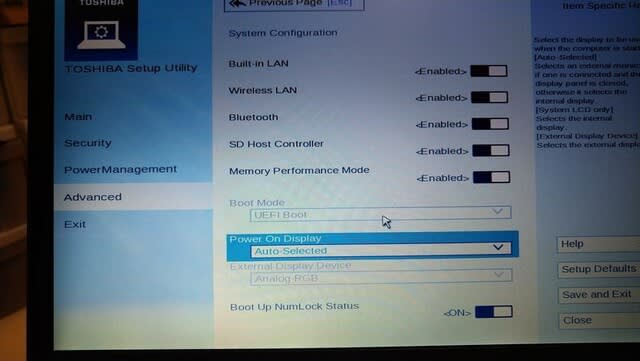

これはDynaBookのサポートページのマイクやヘッドフォンを使うというページの一部で、「3ピンと4ピンのグランドとマイクは、本製品が自動識別します。」という記述があります。CTIA規格とOMTP規格のイヤホンマイクを自動で識別して両方使えるようです。DynaBook以外でも、CTIA規格とOMTP規格を自動判別するタブレットやノートパソコンメーカーが何社かあるようです。

また、イヤホンジャックが無いスマートフォンむけのUSB-3.5ミリミニプラグ変換ケーブルも、ほとんどがCTIA規格なのですが、一部DynaBookと同様にCTIA規格とOMTP規格を自動判別するものがあるようです。

もともと、CTIA規格が北米でiPhone、OMTP規格が欧州と言われていますが、フィンランドのノキアや欧州でのシェアの高いモトローラも、CTIA規格のスマートフォンを発売しています。OMTP規格を今でもメインで使っている地域(中国?)があり、それらの地域への輸出のため、両対応になっているのか、それともデッドストック品やユーザー手持ちの古いイヤホンマイク、ヘッドセットに対応するため、両対応になっているのかはわかりませんが。

ちなみに、ノイズキャンセリング専用の5極ミニプラグというものも存在します。ソニーの独自規格で、ウオークマンの一部と2020年以前のXperiaで対応していました。ソニー専用規格なので、あまり市場では見られませんが、現行品もあるようです。こちらもノイズキャンセリングを使わない場合、3極ミニプラグやXperiaには4極ミニプラグを使用することも可能でした。