京阪びわ湖浜大津駅界隈は、1981年に現在の駅に落ち着くまで数々の遍歴がありました。

明治時代、東京から大阪への鉄道の建設で、長浜から大津までは当初は線路を敷設せず、琵琶湖に日本初の鉄道連絡船である汽船を運行して連絡しました。京都からは逢坂山をこえて、馬場(現膳所)でスイッチバックして、大津側は大津港に隣接する現在の浜大津に大津駅を設けました。その後、琵琶湖沿岸に鉄道が敷設されると、膳所浜大津間は支線となりました。

その後大正時代に大津電車軌道(現在の石山坂本線)が国から膳所浜大津間の線路を借用して、路面電車を運行する事になりました。このとき、従来の線路は貨物線として残り、膳所浜大津間は三線軌条になり、石山坂本線と国鉄東海道貨物支線の共用区間になり、国鉄の浜大津駅は貨物専用駅なりました。同時期に江若鉄道も開業して、浜大津に駅を設けています。大正時代末に、京都から京阪京津線が延伸し、浜大津で江若交通や石山坂本線と接続し、戦時中に石山坂本線は京阪に統合されています。

国鉄の浜大津貨物駅は、現在の浜大津公共駐車場と駅前のバスターミナルの場所にありました。現在は埋め立てが進みましたが、もともとは鉄道連絡船との接続もあったので、1960年頃までは琵琶湖に隣接していて、琵琶湖水運との連携もあったようです。

江若鉄道の浜大津駅は、貨車のやり取りをするために、国鉄の浜大津貨物駅に隣接していました。現在の京阪のびわこ浜大津駅の所にホームと駅舎があったようです。湖西線の建設で、1969年に江若鉄道と国鉄東海道貨物支線が廃止になった後は、浜大津公共駐車場の建設まで、平面の駐車場として使われていたようです。

京阪は1981年まで京津線と石山坂本線の駅が分かれていました。1925年に京津線が札ノ辻から浜大津まで延伸したとき、当時の駅は現在の併用軌道のところのあったようです。その後、1946年に明日都浜大津の所に、京津線が延伸しています。当初は1線でしたが、1957年に駅の改良がおこなわれ、2線のホームになっています。

石山坂本線の浜大津駅は、国鉄浜大津貨物駅と江若鉄道の浜大津駅の南側、現在の浜大津駅の歩道橋の部分、上の写真の赤い着色した部分にあったようです。石山坂本線の浜大津駅は相対ホームの2線2面で、京津線のホームとの間は、交差点を挟んで反対側にあり、徒歩連絡となっていました。

古い航空写真を見たところ、道路の歩道がなく、歩道橋の左側階段と歩道が道路で、現在の車道と右側の歩道の部分が石山坂本線の線路とホームのようでした。

石山坂本線は上の写真の赤線ような配線で、国鉄江若の浜大津駅から分かれて、ホームに入っていました。奥にマンションがありますが、当時の線路はこのマンションと現在のびわこ浜大津駅の駅舎の間を通っていたようです。

浜大津の駅の遍歴とは直接関係ありませんが、浜大津の近隣に1934年建設の大津市公会堂があり、この隣の石山坂本線の線路の位置は、国鉄と共用だった当時から変わっていません。

京津線浜大津駅が改良された1957年から、国鉄東海道貨物支線と江若鉄道が廃止された1969年までの各鉄道の駅の配置を現在の航空写真に重ねたものです。

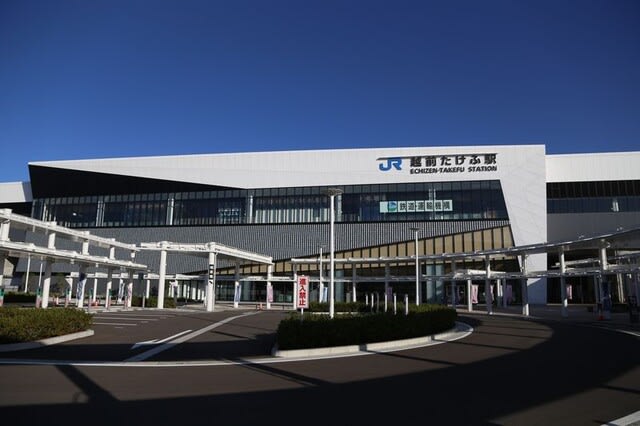

1969年に湖西線の建設開始で、建設用地を提供する江若鉄道と、末期は江若鉄道との貨車継走のみだった国鉄東海道貨物支線が廃止が廃止になりました。浜大津に京阪のみしかなくなっても京津線と石山坂本線のホームが離れて、乗り換えに不便だったので、1981年に空き地になっていた江若鉄道の浜大津駅の跡地に京津線と石山坂本線を統合して現在の駅が建設されました。その後京都市交通局東西線との直通で京津線が4両化され、ホームや引き上げ線などが延長され、2018年にびわこ浜大津に改称されています。

撮影 2025年5月25日