2016年5月14日 松葉沢ダム

松葉沢ダムは新潟県十日町市上野甲の信濃川水系小海川にある農地防災・灌漑目的のアースフィルダムです。

十日町市の旧川西町では農地の大半が信濃川左岸の河岸段丘上に位置し、眼下の信濃川の水を得ることができずその水源は支流の小河川に依存せざるを得ませんでした。

1970年代より川西土地改良区管内の河川ごとにダム建設事業が順次着手され5基のダムが建設されました。

松葉沢ダムは農水省の補助を受けた県営松葉沢地区防災ダム事業で、既存の松葉沢溜池を再開発しダム化、2006年(平成18年)に竣工しました。

完成後は川西土地改良区が管理を受託し174ヘクタールの農地に灌漑用水を供給するとともに、181ヘクタールの農地防災を担っています。

ダムは国道252号沿いにあり、ダムに沿って駐車スペースもあるのでアプローチは簡単です。

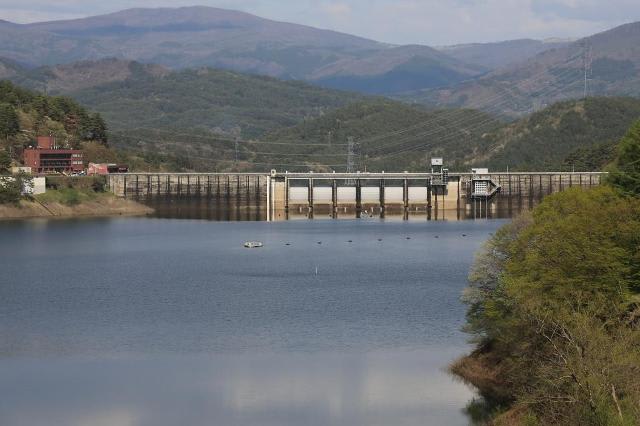

下流から

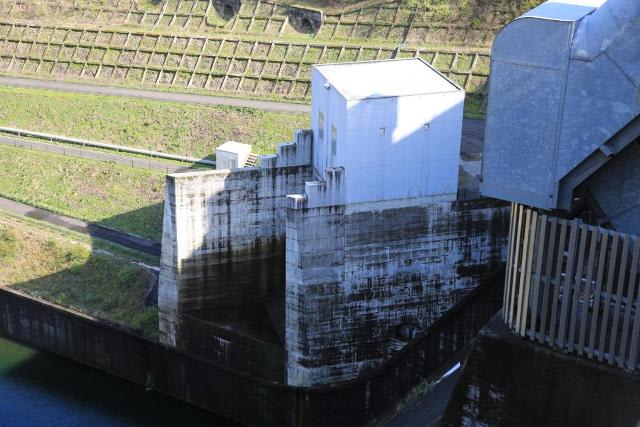

ちょっと長めの洪水吐導流部

下流面

雪国といえどもさすがに5月になると草が伸びてきます。

天端は立入禁止です。

上流面はコンクリートで補強され青い字で松葉沢ダムのペイントが施されています。

右岸の洪水吐

洪水吐の隣に斜樋があります。

(追記)

松葉沢ダムには農地防災容量が配分されていますが、治水協定により台風等の襲来に備え事前放流を行うための予備放流容量が配分されました。

3286 松葉沢ダム(0383)

新潟県十日町市上野甲

信濃川水系小海川

FA

E

24.5メートル

78メートル

171千㎥/157千㎥

川西土地改良区

2006年

◎治水協定が締結されたダム