文句なしの珠玉作品です。

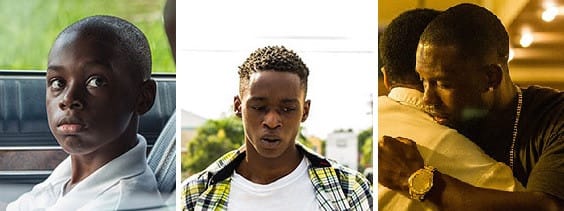

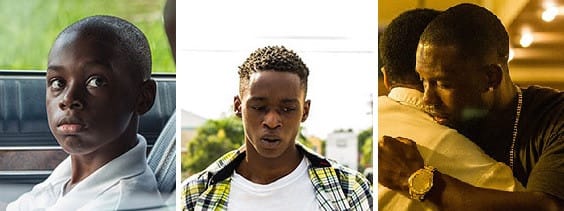

タイトル映像は、シャロンの3つの時代を分割して表しています。

この映画は、黒人差別と同性愛、貧困、暴力を巡る問題を扱っています。

登場人物はすべて黒人という「異色」さです。

マイアミの黒人コミュニティに生きるシャロンとケヴィンの二人の黒人の物語です。

二人の児童期、少年期そして成人期の三つの章・時代に分けてエピソードを綴ります。

シャロン

ケヴィン

シャロンは、同性愛の性癖を持っています。少年期、唯一ケヴィンだけが彼を友として接してくれます。

家庭にも恵まれないシャロンは、ある日、麻薬の売人フアンに危ういところを救われます。

このフアンはとても謎に満ちた人物です。

彼がシャロンに近づいた本当の意図は不明です。

始めは、彼の妻が言ったようにシャロンを手なずけ、自分の忠実な手下にするつもりだったのかもしれません。

しかし、沈黙し続け、沈み込み続ける彼の中にかつての自分を見い出し、息子のようにいとおしく思い、

父親のように接したのかもしれません。

フアンを演じたマハーシャラ・アリがオスカーの助演男優賞を得たそうですが、魅力あるフアンでした。

思春期に入ったシャロンとケヴィンは、ある晩、ふと海辺で過ごすことになります。

「泣きすぎて自分が水滴になりそうだ」と語るシャロンにケヴィンは不思議な感情に襲われ、二人はキスを交わし、

互いを慰め合い射精するのでした。

その翌日、シャロンが登校すると、学校で番を張るテレルは、ケヴィンにシャロンを殴ることを強要します。

ケヴィンは自己を守るために仕方なくシャロンを殴ります。シャロンは倒れても何度も静かに立ち上がるのでした。

倒れたシャロンはテレル達に殴られ続けました。

このシーンは、自分ではどうしようも抗うことのできない二人を取り巻く社会の象徴の様に私には思えました。

翌日、シャロンはテレルをイスで叩きのめし、警察に逮捕されます。

それはテレルから受けた暴力への報復と言うより、かけがえのない友人ケヴィンを悲しませ、彼と別れざるを得なくなった

ことへの怒りと悲しみ、そして新しい人生の彼自身の決意・選択という二つの象徴的シーンだと私は思います。

ケヴィンも些細なことで刑務所生活となり、二人は、「別れの挨拶」無しに別れ、こうして二人は少年期を終えるのでした。

この刑務所生活は、二人のその後の人生を大きく変えます。

シャロンは、肉体を鍛え、暴力的に強くなり、かつて彼が慕ったフアンのようなヤクの売人の元締めとなります。

他方、ケヴィンは、料理に興味を覚え、料理人となり、ささやかな自分の店を持つようになります。

数年が過ぎ、シャロンは唐突にケヴィンから電話を受けます。

シャロンは、その夜、夢精するのでした。そして、シャロンは、ケヴィンの店を訪れます。

お酒を飲めないシャロンでしたが、二人でワインのボトルを数本開けます。

ガラスのワイングラスでなく、プラスティックのコップでした。

シャロンは、「俺の体に触れたのは生涯で一人だけ、ケヴィン、君だけだ」、と静かに語るのでした。

二人の目は、それまでのわだかまりが消え、心底から信じ、求め合うものでした。

この表情を撮影するのにキャストとスタッフはどれほどの時間を要したか、と思われるほど悲しいほど素敵なシーンでした。

嬉しさと憂いと、恋しさと、不安に満ちたとても素敵な目でした。

今、世界では白人至上主義を始め、民族・人種・性・性愛・身体・美醜・貧富・宗教・階級・身分・市民・国籍・地域・など

ありとあらゆることへの差別が横行し、ヘイティスト(この言葉があるかわかりませんが)が跋扈しています。

これらの多くは、個人の力では選ぶことの出来ない先天的・先験的な不条理です。

もちろん、映画はそれらは大問題だ、と叫ぶわけではなく「その克服・解決」を模索・提示するものではありません。

タイトルの「ムーンライト(月光)」とは、暗闇の中で輝く光、自分が見せたくない輝くものを暗示しているも言われますが、

東洋的な「太陽と月」、「陽と陰」も暗示していると私は思います。

上手く表現できませんが、明るい日の光の下の男女と違って、暗闇ではないが皆の前では大ぴらに表せないような…。

また、映画では、様々な「色」が語られました。ブルー、ブラック、ホワイトそしてニガーなど。

私には、その意味・意図はわかりませんでしたが、特別な暗示を示しているように思えてなりません。

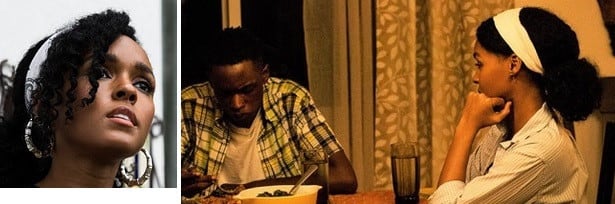

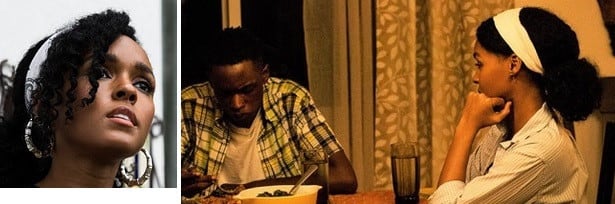

女性は、三人しか出てきません。しかもそのうちの一人は、ケヴィンと抱き合うガールフレンドの後ろ姿だけ、

フアンの妻テレサは、すこぶるセクシー美人で、シャロンをまるで息子のように暖かく包み込みます。

シングルマザーであるシャロンの母ポーラは、売春婦のような生活をフアンから買ったクスリでかろうじて生活しています。

右は、クスリと売春婦の生活を止めたポーラ、彼女は訪れたシャロンと和解します。

また、この映画の秀逸は、暴力、セックス、薬物などのシーンをほとんど映像化しない、極めて禁欲的、控えめの表現なのです。

また、細かいストリー・経過も一切省きました。

シャロンの父親は?、ケヴィンの家庭は?、フアンが死んだ経過は?、二人の刑務所生活?とその後は?、

特に成年したシャロンがギャングになる過程、シャロンの母親がクスリと縁を切った経過、などなど。

それらはいずれも物語としては大事なポイントなのですが、それらを描けば長時間となり、冗舌は避けられません。

それらをすべてそり落としました。そうすることによって、かえって物語に深みを増し、観客に想像と思いを

膨らませことが出来たのだと私は思います。

また、映画は、差別やレイシズムなどを一切糾弾していませんし、同性愛を擁護・嫌悪したりもしていません。

決して啓蒙的にならず、説教や価値観・倫理観や自分たちの思いを主張せず、「差別だ」と声も荒げません。

シャロンとケヴィンの二人の黒人の成長と彼らを取りまく環境を風景のように描いているだけです。

そして、ちょっと不自然ですが、不思議なことに救いようのない絶対的悪・悪人が登場しないことです。

そこには、、自分たちは価値観や思想が分かれる微妙で難しい問題に、ある一方の立場には組しない、

同時に共感や連帯は求めるけれども同情や嫌悪や排除はヤメテと言う「すがすがしい謙虚さ」があります。

-----------------------------------------------

2017年・第89回アカデミー作品賞は、大本命で大衆受けする『ラ・ラ・ランド』を押さえ、『ムーンライト』が獲得しました。

私は、アメリカのアカデミー賞に対してはいつもはとても冷ややかですが、今回の出来事は「快哉」です。

ここ数年、アメリカ映画・アカデミー賞について、「ホワイトウォッシュ(映画界が白人中心の世界であり、

黒人やアジア系といった人種が十分に活躍できていないこと)」が問題にされましたが、この映画が賞を獲得したのは

それとは全く無縁と思います。

私はこの映画を少しほめすぎかも知れませんが秀逸です。

そして、アメリカ社会は時にはこのようなサプライズを与える不思議さがあります。

ブラッド・ピットがエグゼクティブプロデューサーとして名を連ねています。

彼は、86回アカデミー作品賞を取った黒人奴隷を扱った映画『それでも夜は明ける』の共同プロデュースもしました。

私のそのブログは、

映画/フルートベール駅で(Fruivale station)、それでも夜は明ける(12yeare a slave)

【終わり】

【8月7日】

【8月7日】