古墳跡に無数の蛇が棲みついて「蛇塚」と呼ばれるようになったという。京都は嵐電(京福鉄道嵐山線)に乗って帷子ノ辻駅から南へ行くと民家の中から忽然と現れるその塚。住宅は塚を囲むように円形に立っている。この蛇塚は、もとは前方後円墳型の古墳(全長75メートルの規模で、住宅が円形なのは古墳の形に沿っているとか・・・)であったが年月を経ていくうちに表面を覆っていた土が剥げてしまい石を積み重ねて作った古墳内部の . . . 本文を読む

■製作年:1970年

■原作:永井豪

■監督:林功

■出演:牧伸二、宍戸錠、世志凡太、平凡太郎、千葉裕、他

今日もまたまた映画の「ハレンチ学園」に関する記事です。1970年になんと3本もの映画を作って公開していたんですね。今じゃ考えられないことです。映画が娯楽の王様であったのがテレビが普及しはじめ、凋落してきた頃の徒花のように見えてしまいます。

連続してテーマとして選びながら実は、あまり書くこ . . . 本文を読む

■製作年:1970年

■原作:永井豪

■監督:丹野雄二

■出演:児島美ゆき、高松しげお、宍戸錠、近藤宏、林家こん平、他

昨日に続き、なつかしくって、くだらなくって、馬鹿さ加減が仕事を忘れさせてくれるので、映画版「ハレンチ学園」の2作目を見てしまいました。記憶がうら覚えではあったのですが、ネットで調べて同じ児島みゆき主演でテレビ放送もあったこともわかりました。ボクの記憶の中で柳生十兵衛=児島みゆき . . . 本文を読む

■製作:1970年(日活)

■監督:丹野雄二

■原作:永井豪

■出演:児島みゆき、藤村俊二、宍戸錠、小松方正、由利徹、うつみみどり、他

永井豪の「ハレンチ学園」という漫画がボクが子供のころにありました。当時ボクは10歳に満たない年齢であったと思います。それは子供には刺激的すぎるほどなエッチな漫画で、柳生十兵衛なる大人びたヒロインが、教師から同級生から胸を狙われスカートがまくられる。ボイ . . . 本文を読む

横浜美術館で、教科書をはじめ様々なところで無意識に何度も目にすることがあるバレリーナを描いた絵画の名作「エトワール」を目玉としたドガ展を見てきた。ドガなのでいつもの美術展のように物凄い人手なのかなと予想していったが、そうではなく館内はほどほどの人で埋まりゆっくりと作品を鑑賞できた。

まずは「エトワール」。なんといってもバレリーナの動きの一瞬をとらえたような感じが素晴らしい。それはダンスの途中 . . . 本文を読む

出光美術館で仙の作品を見るのはこれで2度目です(11月3日まで開催中)。以前その作品を見たときホッとするような感覚になりました。そして今回もその印象は同じ。癒されるというか、肩の力が抜けるのです。

「自画像」

その癒しという言葉、それが世間的に使われはじめてから随分とたっているのですが、仙の描く絵こそ、その癒しを与え感じさせてくれるのです。なぜなら、仙は我々の変わりに人生の修業を積んで . . . 本文を読む

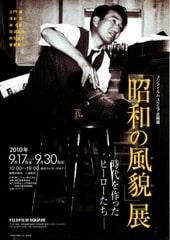

ボクは昭和36年生まれの49歳です。一人の人間としてこの世に生を受け、いろいろな価値観の基礎が培われるまでの思春期を昭和という時代で過ごしました。残りの人生を順調に生きたとするとおそらく平成の時代の方が長く生きたことになるのでしょうが、間違いなく影響を受けたのは昭和という時代です。

今回、この写真展を見てその考えを強くしました。今ほど情報通信のインフラが整備されていない時代(とはいいながら印 . . . 本文を読む

過日に書いたNHK「週刊ブックレビュー」の記事で紹介したように東京国立近代美術館フィルムセンターで黒澤明監督生誕100年を記念した展覧会が開催されている。出展されているものは、黒澤監督の創作ノートや絵コンテ、撮影スナップ、海外の黒澤映画のポスターなどなど。黒澤監督ファンならばたまらないものばかり。ただ残念なのは来場者が極端に少ないこと。一杯人来過ぎて見るのもままならないのもうんざりして困るが、客が . . . 本文を読む

■製作年:2009年/イラン映画

■監督:アスガー・ファルディ

■主演:ゴルシフチェ・ファラハニー、タラネ・アリシェスティ、他

イラン映画を見るのははじめてだったのですが、こんなにも緻密で文学的、映画的な面白さも加味されているとは驚きでした。正直、その細部まで及ぶ演出力の高さは、もしかしたら日本の監督もかなわないくらい高いのでは?と考えさせられてしまうほど完成度が高い映画でした。ある意味、知的ス . . . 本文を読む

以前、NHKで放送されていたのを断片的に見て、人間という存在の在り方の根源のような、あるいは<生>と<死>の強烈な有様に、ショックを受けたドキュメンタリー番組「ヤノマミ 奥アマゾン原初の森に生きる」がずいぶん前に再放送されていてそれを録画していたのを、思い出したように見た。

数ヶ月に渡って現地取材した力作である。秘境の地に住まう人々がカメラにとらえられテレビの画面から流れてくる、それは奥アマゾン . . . 本文を読む

東京都写真美術館で黒澤明監督の画コンテ展と同時に開催していた企画展「私を見て! ―ヌードのポートレイト―」(10/3まで)を見ました。内容は、東京都写真美術館にコレクションされているポートレイト写真からヌードの写真を厳選して展示したもの。駆け足でヌード写真の歴史を見ることができます。

展示されている作家にはボクがその名前を知っているもの、知らないものが当然混在していたのですが、見ていて力があると . . . 本文を読む

さらに続きです。

③黒澤明をめぐる人々

複眼の映像―私と黒澤明 (文春文庫)橋本 忍文藝春秋このアイテムの詳細を見る

天気待ち 監督・黒澤明とともに (文春文庫)野上 照代文藝春秋このアイテムの詳細を見る

パパ、黒沢明黒沢 和子文藝春秋このアイテムの詳細を見る

わが青春の黒沢明 (文春文庫 (382‐1))植草 圭之助文藝春秋このアイテムの詳細を見る

番組の結論としては、かなりの数の黒澤明関 . . . 本文を読む

続きの記事です。

②「クロサワ」を読み解く

黒澤明と早坂文雄―風のように侍は西村 雄一郎筑摩書房このアイテムの詳細を見る

KUROSAWA 撮影現場 音楽編―黒澤明と黒澤組、その映画的記憶、映画創造の記録塩澤 幸登茉莉花社このアイテムの詳細を見る

KUROSAWA―黒澤明と黒澤組、その映画的記憶、映画創造の記録 演出・録音・記録編塩澤 幸登茉莉花社このアイテムの詳細を見る

KUROSAWA── . . . 本文を読む

今年は黒澤明監督の生誕100年にあたり、つい先日も監督の画コンテ展を見てきたばかりでそれを記事にしました。いろいろなところで黒澤監督の特集が組まれています。NHKの「週刊ブックレビュー」という本について語る番組でも先週(893号)、黒澤明監督に関する書籍を「特集 生誕100年!黒澤明を読む」と題した内容が組まれて放送していました。ゲストとして「黒澤明展」や映画作品の上映を企画している東京国立近代美 . . . 本文を読む

今年は黒澤明監督の生誕100年にあたるそうで、いろいろなところで黒澤明特集が組まれています。ボクが日本映画界でNo.1の映画監督を挙げよと言われれば迷わず、黒澤明!と答えるでしょう。「七人の侍」「生きる」「天国と地獄」「酔いどれ天使」「用心棒」などなどリアルタイムで見てはいないのに、それらの作品を20代に名画座などで見たときの、血肉湧き踊るワクワク感、興奮、インパクトはいまでも覚えています。3本立 . . . 本文を読む