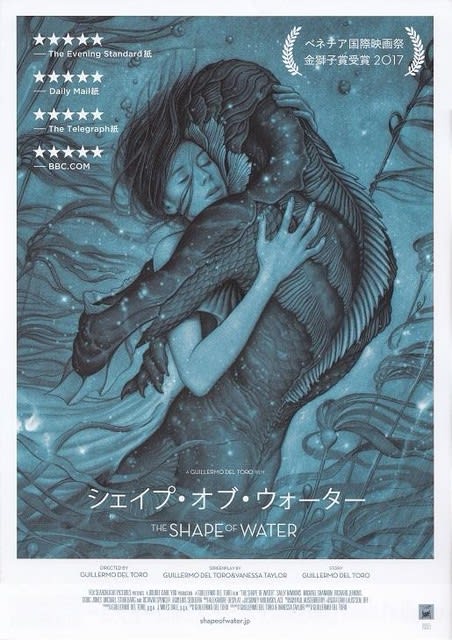

2018.03.09 『シェイプ・オブ・ウォーター』@TOHOシネマズ日本橋

予告編見た時から見たいと思ってた。公開初日に見に行く予定だったのだけど、都合により行けず。アカデミー賞作品賞受賞後の鑑賞となった。

ネタばれありです! 結末にも触れています!

ネタばれありです! 結末にも触れています!

「発話障害のあるイライザは、映画館の上にあるアパートで1人暮らし。夕方に起きて航空宇宙研究センターの掃除婦の仕事に向かう。隣に住む初老の男性ジャイルズとはお互いの家を行き来する仲。仕事仲間のゼルダとも仲良くやっているが、毎日同じルーティンを繰り返す暮らしに寂しさを感じていた。そんな中、研究所に不思議な生物が運び込まれ・・・」という感じかな。ギレルモ・デル・トロ監督好きだし、アカデミー賞作品賞&監督賞受賞で期待値高まって行ったので、ちょっとアレ?と思うところもあったけど、やっぱり嫌いではない。

好きな監督だけど、監督作品というと『パンズ・ラビリンス』(感想は コチラ)、『パシフィック・リム』(感想は

コチラ)、『パシフィック・リム』(感想は コチラ)、『クリムゾン・ピーク』(感想は

コチラ)、『クリムゾン・ピーク』(感想は コチラ)しか見ていない。製作や脚本を含めると結構みているのだけど😌 今作について毎度の

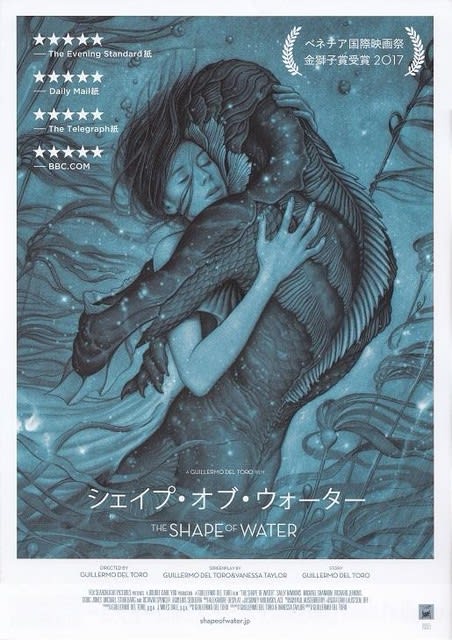

コチラ)しか見ていない。製作や脚本を含めると結構みているのだけど😌 今作について毎度の Wikipediaから引用しておくと、『シェイプ・オブ・ウォーター』(The Shape of Water)は、2017年のアメリカ合衆国の恋愛ドラマ映画。ギレルモ・デル・トロが監督を務め、ヴァネッサ・テイラーと共同で脚本も担当している。出演はサリー・ホーキンス、マイケル・シャノン、リチャード・ジェンキンス、ダグ・ジョーンズ、マイケル・スタールバーグ、オクタヴィア・スペンサーなど。

Wikipediaから引用しておくと、『シェイプ・オブ・ウォーター』(The Shape of Water)は、2017年のアメリカ合衆国の恋愛ドラマ映画。ギレルモ・デル・トロが監督を務め、ヴァネッサ・テイラーと共同で脚本も担当している。出演はサリー・ホーキンス、マイケル・シャノン、リチャード・ジェンキンス、ダグ・ジョーンズ、マイケル・スタールバーグ、オクタヴィア・スペンサーなど。

2017年8月に第74回ヴェネツィア国際映画祭のコンペティション部門で上映されて金獅子賞を受賞し、第42回トロント国際映画祭で上映される。北アメリカで2017年12月8日に広く一般公開された。暴力描写や自慰行為の描写があるため日本国内では、東京国際映画祭で公開されたオリジナルバージョンはR18+指定で公開され、2018年3月1日に公開されたものは1か所をぼかし処理したR15+指定バージョンのものである。第90回アカデミー賞では作品賞など4部門を受賞し、第75回ゴールデングローブ賞でも2部門を受賞した。

2011年にギレルモ・デル・トロは本作の構想を練り、ダニエル・クラウスと共同で脚本を執筆した。脚本はデル・トロが幼少期に鑑賞した『大アマゾンの半魚人』の「ギルマンとジュリー・アダムスが結ばれていたら」という考えが基になっている。デル・トロは本作のリメイクをユニバーサル・スタジオと交渉した際、ギルマンに焦点を当てた脚本を提示したが、ユニバーサル側に拒否される。

2016年3月17日に、『ハリウッド・リポーター』は、デル・トロによるスリラー映画の企画にオクタヴィア・スペンサーが出演し、フォックス・サーチライト・ピクチャーズの下でデル・トロが監督・脚本・製作を務めることが報じられ、時代設定は冷戦であると発表された。3月後半にマイケル・スタールバーグが参加し、5月6日にマイケル・シャノンがサリー・ホーキンスの敵役でキャスティングされ、タイトルは『The Shape of Water』で、『ハリウッド・リポーター』のインタビューでデル・トロは自身の作品の常連出演者であるダグ・ジョーンズがクリーチャーを演じ、音楽はアレクサンドル・デスプラが手掛ける、と発表された。撮影は2016年8月15日に始まり、11月6日に完了した。

ヴェネツィア映画祭でプレミア上映され、批評家の多くからは『パンズ・ラビリンス』以来のデル・トロの最高傑作と評され、また特にホーキンスの演技が賞賛された。Rotten Tomatoesでは81件のレビューで支持率は98パーセント、平均点は8.6/10で、「『シェイプ・オブ・ウォーター』はデル・トロが作った映像技術で最高の作品であり、サリー・ホーキンスの演技が絶妙にマッチしている」と批評されている。Metacriticでは18件のレビューで加重平均値は87/100となった。IndieWireのベン・クロールはA評価を与え、「デル・トロの最も驚くべき成功を収めた作品の一つです。創造的な力強い映像は、私たちを楽しませてくれます」と批評している。

ピュリツァー賞受賞者の米劇作家ポール・ジンデルの息子は、ジンデル作の舞台劇「Let Me Hear You Whisper」と『シェイプ・オブ・ウォーター』のストーリーなどに、いくつもの類似点があるとして、21日、ロサンゼルスの連邦地裁に提訴した。フォックスは「根拠がない」とコメントしている。

受賞関連としては、第75回ゴールデングローブ賞作品賞、作曲賞。第90回アカデミー賞作品賞、監督賞、作曲賞、美術賞を受賞。ちなみに、第90回アカデミー賞ではサリー・ホーキンスが主演女優賞、オクタヴィア・スペンサーが助演女優賞にノミネートされている。

ってことで、ちょっと引用が長くなっちゃった。見てから2ヵ月以上経ってしまったので、正直細かいシーンについては全く覚えていないし、印象に残ったシーンは覚えているけど、それがどのシーンの前だったか後だったかも分からなくなってしまった💦 というわけで、いつものように各シーンごとに描写して感想を加えて書く書き方はできない。毎回、断り書き書くたびに書いてるけど、別にどうでもいいと思うけど、一応書いておく。自分としても後から読み直して内容確認したり、その時どう感じたのか知りたいので書いておきたいのだけど😅

冒頭、地下の通路のようなところからカメラが移動していく。たしか映画館を通ってその上のイライザの部屋に移って行ったよね? 逆だったかな? とにかく映像でイライザが映画館の上に住んでいるということが示される。イライザが映画を見るシーンはなかったように思うけれど、映画通である描写はあったと思う。映画館の上に住むなんてとっても素敵。カメラはイライザの部屋の中へ。水が満たされるイメージで、ソファで眠っているイライザ・エスポジート(サリー・ホーキンス)が映る。部屋は薄暗い感じで、ちょっと不思議な内装。装飾などインテリアに凝っているようで、どこか殺風景だったりと不思議な感じ。ベッドがあるのにソファで寝ている。前夜、そのまま寝てしまったのかなと思ったのだけど、何度か登場する起床シーンでは毎回ソファで寝ていた。

イライザは目覚めると茹で卵を茹でて、お風呂を入に入る。そして、お風呂の中で自慰行為をする。この流れは2回ほど見せていたので、これが毎日のルーティンということなのでしょう。なぜわざわざ自慰行為を入れたのかは監督が言及していたように思ったけど忘れた。たぶん、後のイライザの行動の伏線なのだと思う。ルーティンというのはちょっと衝撃的だったけど💦

たしか、サンドウィッチを作って隣人のジャイルズ(リチャード・ジェンキンス)の部屋を訪ねたと思う。ジャイルズは画家らしい。猫を2匹飼っている。この猫が後に大変なことになってしまう。この部屋の位置関係みたいのがよくわからなくて、最初は同居しているのかなと思ったけど、そういうわけでもないらしい? イライザの友人はこのジャイルズと職場のゼルダ(オクタヴィア・スペンサー)のみ。

先に書いてしまうけれど、このジャイルズはゲイの初老男性。以前は大きめの会社に勤めていたようだけれど、ゲイを理由に解雇されたっぽい。元同僚の好意でポスターのイラストを描く仕事を回してもらっているけれど、最終的にそれも断られてしまう。言い忘れていたけど、今作の舞台は1962年の冷戦下のアメリカ。この時代LGBTの方々に対する偏見が強かったのでしょう。それでもジャイルズはそれを隠すことなく暮らしているようで、向かいのカフェの店員に恋をして、まずいパイを毎日買っている。ある日勇気を振り絞って彼に気があることをにおわせるけれど、激しく拒絶され追い出されてしまう。これはなかなか切ないけれど、今でもこんな反応をする人はいるかもしれない。その辺りのことを描きたいためのキャラ設定なのは間違いないと思う。

今作はマイノリティーの映画であることは明白で、それは主人公が恋する相手が半魚人であるということ以外にも顕著。まずは主人公のイライザは発話障害で話すことができないため、白人女性なのに黒人やラテン系の人たちとともに掃除婦の仕事をしている。まぁ、この時代白人女性でも男性と同等に働いている人はわずかだったとは思うし、掃除婦の仕事を差別するつもりもない。でも、少なくとも施設内でその仕事をしている人々は、人種マイノリティーであり、それは意図的に描かれているのは間違いない。ちなみに、清掃係の中にアジア系の人はいなかったように思う。さらに差別されていたということなのかな?

また、今作は冷戦時代の作品ということで、ソ連のスパイが絡んできたりする。正直、この設定とか必要だったかしらと思ったりもするのだけど、ある人物の異常性を引き立たせる意味もあったのかな? このソ連のスパイが研究所で働くホフステトラー博士(マイケル・スタールバーグ)で、アマゾンで捕獲された半魚人(ダグ・ジョーンズ)を研究している。博士はこの半魚人を宇宙に飛ばそうと画策していた。

前述したある人物というのはこの映画のもう一人の主役ともいえるストリックランド(マイケル・シャノン)。軍人ということだけど、軍服を着ているわけではないし、階級なども分からない。イライザとゼルダが掃除中の男子トイレに入って来て、2人の前で用を足し、立派な男(だったかな?)は手は洗わない的なことを言って去って行くという、登場シーンから異常な人物。到着早々、半魚人に指を噛まれて、その指をイライザが拾って、自身が食べたサンドウィッチの袋に入れて渡すとか、不思議な描写が続く。この指は手術で結合するけれど、結局壊死してしまう。指がどんどん腐っていく描写が度々入るのは、彼の心がどんどん狂っていく様を表しているのかな? とにかく、この人物が強烈。

さて、このストリックランドが指を噛み千切られたことにより、半魚人のいる施設の掃除を言い使ったイライザは、半魚人が入れられた装置に興味津々。ゼルダの制止も聞かず近寄り、一瞬見えた生物に衝撃を受けてしまう。翌日以降もあの生物が気になるイライザは、なんとかして施設に入り込む。どうやって入ったかは失念。この施設にはプールのようなものがあり、イライザはその縁に座ってサンドウィッチを食べる。すると半魚人が顔を出す。イライザは茹で卵を縁に置く。すると半魚人がそれを取り水の中に消えていく。

その日から毎日イライザは施設に忍び込み、半魚人に茹で卵を与え、さらに手話を教え始める。ここでイライザが話せない設定が生きて来る。2人は次第に心を通わせ始める。すると、イライザは生き生きしてくる。事前にイライザが半魚人に恋することは知ってしまっていたので、この過程を真っ新な気持ちで見ることが出来なかったのだけど、この段階では、イライザの思いは恋愛感情ではなかったように思うのだけどどうなのだろう?

ストリックランドは半魚人を解剖しようと考えていた。一方、ホフステトラー博士もソ連側から半魚人を殺すように圧力をかけられていた。ホフステトラー博士はイライザが半魚人と心を通わせているのを見てしまい、この生物を殺してしまうのは惜しいと考える。博士はスパイなのだから任務を遂行しなければならないわけだし、博士なのだから研究を優先すべきかもしれない。でも、博士としては自分の目指すべき研究ができないのであれば、この稀有な存在を殺すべきではないと考えたということなのかな。彼はイライザにストリックランドの計画を打ち明け、半魚人を逃がす手助けをしてくれる。

イライザとしては頼る相手はジャイルズしかいない。ジャイルズは特別力が強かったりするわけでもないし、そもそも彼は初老の男性。無理だと断るけれど、イライザの意志は固い。ここでも彼女が話せないという設定が生きているように思った。上手く言えないけど、役者がどんなに上手く言葉でお願いしても、ただのわがままに見えたりしてしまう気がする。確かにわがままと言えばそうなのだけど、それ以上にイライザの頑なさみたいなものが、サリー・ホーキンスの過剰ではない表情や、その手話の強さなどから伝わって来る。

予備知識がなければこの時点ではまだ見ている側は、イライザの半魚人に対する気持ちは人間と生き物つまりペット的な感覚なのだと思っているので、彼女が必死に半魚人を救おうとしているのは純粋に生き物を殺したくないという思いなのだと思っているわけで、その彼女の正しさにちょっと頑固さを感じさせるのは有効だったなと思う。上手く言えないけど、後の伏線として・・・

さて、もちろんジャイルズは協力してくれる。計画としては、ジャイルズをクリーニング屋に仕立て上げ、洗濯物の中に半魚人を隠して運び出すというもの。これにはホフステトラー博士はもちろんゼルダも協力してくれる。途中で、半魚人がいないことにストリックランドが気づき、追って来るというハラハラドキドキもありつつ、この計画は成功する。イライザの計画は、雨が降って増水した時に運河に半魚人を離すというもの。それまでの間イライザの家のバスルームに匿うことにする。

半魚人を逃がしてしまったことで、当然ながら研究所は大騒ぎとなっている。軍の偉い人がやってきてストリックランドは窮地に立たされる。そんな中、施設で働く者たちが集められ、ストリックランドが尋問することになる。当然、イライザも呼び出される。この時、ストリックランドはイライザに何かを感じたのか、完全にセクハラと思われる言動をする。この描写はなんだったんだろう? ストリックランドはセクハラでパワハラ。女性だけでなく男性に対しても上から目線とかいう問題じゃなく、自分の妻に対してさえ人間扱いしていない感じ。その感じは、前述したお通り、指が腐っていく過程に比例して、どんどん加速していく。それは、半魚人がイライザと心を通わせて、人間性を帯びてくるのと反比例して、彼自身が人間性を失っていく感じ。演じるマイケル・シャノンの容貌が爬虫類系なので、余計にそう感じさせる。このキャスティングは絶妙!

イライザは半魚人とますます心を通わせていく。これ忘れちゃったけど、半魚人って言葉を話すようになったんだっけ? あれ? そこ結構重要だな🤔 とにかく、半魚人はどんどん人間らしく、男っぽくなっていく。イライザはとうとう半魚人と結ばれてしまう。憧れていたヒールを履いて仕事をするイライザに、ゼルダが何かがあったのか聞く。イライザは半魚人と結ばれたことを話す。アレはどうなってるの?なんていう描写もあったりしてコミカルだけど、よく考えるととんでもないことだよね

いわゆるセックスシーンはないけれど、イライザが半魚人と彼の世界で結ばれようとするシーンがある。バスルームを水で満たしてしまうのだけど、このシーンはおとぎ的で良かった。ただ、その後の顛末として、階下の劇場まで水が漏れてしまい、ジャイルズが劇場支配人に怒られてしまうのだけど。2人の間に性交渉があったという部分まで描いてしまうのはちょっとビックリした。この辺りダメな人もいるかも? 自分はビックリしたけど、前述したとおりおとぎ的な描写と、生々しく見せてはいなかったのでなんとか受けれた。でも、感動とかはなかったかな🤔

一方、ホフステトラー博士は命令に背いたとして、ソ連の工作員?から撃たれてしまう。そこにストリックランドが現れる。まだ息のある博士の傷口に指をグイグイ突っ込んで半魚人の行方を聞き出そうとする。酷い。博士はハッキリと答えたわけではないけど、イライザとゼルダが関与していることを話して息絶える。

ストリックランドはゼルダの家に現れる。ゼルダに知っていることを話すように迫る感じがホントにキモイし怖い。この人ホント異常。ゼルダはそれでも口を割らないけれど、面倒に巻き込まれたくない夫は話してしまう。ストリックランドが去った後、ゼルダはこの夫を叱責するけど後の祭り。夫のバカ!(*`д´) とはいえ何か言わなきゃストリックランドは諦めなかったと思うけれど。ゼルダは急いでイライザに電話を掛けて、ストリックランドが向かったことを告げる。

イライザはジャイルズに助けてもらい、急いで半魚人を運河へ運ぶ。 2人は半魚人に別れを告げ、彼を逃がそうとする。するとストリックランドがやって来る。どうしてここが分かったんだっけ?! ストリックランドはイライザに向けて発砲! イライザは倒れてしまう。すると半魚人がストリックランドの喉を裂き殺してしまう。そして、半魚人はイライザを抱き上げて運河の中に入っていく。半魚人には治癒能力があるようで、イライザの傷を治し、さらに彼女の首を裂きエラを作る。そして2人は水の中でキスをする。その後2人は水の中に消えて行き、そのまま暮らしたのだろうというジャイルズのナレーションで映画は終了。

だいぶ頑張って思い出して書いたけど、忘れている部分もあるし、長くなるので省いた部分もある。ネコ好きとしては衝撃的なシーンもあったりしたけど、ストーリー自体には関係ないので割愛。前述したとおりアカデミー賞作品賞受賞後の鑑賞で、ギレルモ・デル・トロ好きとしてはハードル上がって見たわけだけど、正直作品賞かぁ?と思いながら見ていた。もちろん異種間の恋愛を究極の愛と考えることもできるし、マイノリティーを描いた作品という意味でも、怪獣映画が受賞するという意味でも画期的なのは分かるのだけど、自分としてはそこまで乗れていなかったので。でも、ラスト半魚人がイライザを抱き上げたシーンで、ビックリしたし、自然に泣いてしまった。この自然に泣いてしまったというのは、実は深いのではないかと思った。どこにどう感動したのか自分でも分からないのに、心震えてしまったということだと思うので。

キャストは皆良かった。ゼルダのオクタヴィア・スペンサーは主人公の心の支えであると同時に、コミカル部分も担当していて見事。ジャイルズのリチャード・ジェンキンスは好きな俳優。相変わらず役によって別人になっちゃうね。正直、ジャイルズの恋愛部分は必要ない気もするけれど、LGBTが認められていない時代の性的マイノリティーの悲しさを体現していた。イライザの友人であり、父親的な包容力も感じさせた。

半魚人のダグ・ジョーンズも良かった。手話を覚えている頃の半魚人はかわいらしく。どんどん人間ぽくなって、イザベルと愛を交わしてからは、男になっていく。その感じを的確に表現。半魚人のあれってモーションキャプチャーなのかな? 特殊メイクだったように思うのだけど。いずれにしてもスゴイ。

ストリックランドのマイケル・シャノンが凄すぎる! このキャラ設定は一体何なの? この人サイコパスとか病的な何かがあると思う。いままで結構な数の映画を見ていると思うけれど、5本の指に入るくらいぶっ飛んだキャラだと思う。新車を壊されちゃうとか演出されたコミカルさもあるけど、もうホント突き抜けたヤバさにちょっと笑えてきちゃうくらい。間違いなく半魚人と対比となっていると思うので、そういう意味で容貌含めてのキャスティングなのだと勝手に解釈しているけど、もちろんマイケル・シャノンの怪演あってこそ! 素晴らしい!

そして、アカデミー主演女優賞ノミニーのサリー・ホーキンスが素晴らしい。半魚人と恋に落ちるなんて、どうかしている設定にリアリティを持たせつつ、不思議な人である感じも漂わせている。イライザが半魚人を助けたのは正義感もあったけれど、彼に恋しているからで、それゆえわがままでもあったりするわけで、その辺りのバランスが絶妙。上手く言えないけど。そして、それらをセリフを一切喋らずに演じた。本当に言葉が人みたい。だからといってオーバーアクションなわけでもなく、本当に自然。素晴らしい

今作は、ギレルモ・デル・トロが子供の頃見た『大アマゾンの半魚人』( Wikipedia)という映画が大きな影響を受けている。この作品自体はホラー映画ということらしいけれど、デル・トロ監督の心に強く残ったのは、半魚人が人間の女性に恋したこと、でもこの恋は報われずに終わってしまったこと。これを成就させたいと考えたからだそう。それは企画としてアリかもしれないし、結果アカデミー作品賞を受賞したのだから成功ということになるのでしょうけれど、やっぱり自分としては半魚人に恋してしまう設定を、究極の愛とは思わなかったかな😅

Wikipedia)という映画が大きな影響を受けている。この作品自体はホラー映画ということらしいけれど、デル・トロ監督の心に強く残ったのは、半魚人が人間の女性に恋したこと、でもこの恋は報われずに終わってしまったこと。これを成就させたいと考えたからだそう。それは企画としてアリかもしれないし、結果アカデミー作品賞を受賞したのだから成功ということになるのでしょうけれど、やっぱり自分としては半魚人に恋してしまう設定を、究極の愛とは思わなかったかな😅

『美女と野獣』に感動しているくせに何が違うんだと思うけれど、あれはやっぱり元々は人間だからねぇ。監督としては野獣が美しい王子に戻ることに納得がいかないそうで、野獣の姿のままで(内面を)愛したのだから、野獣のままの王子と暮らせばいいじゃないかというのだけど・・・ まぁ、確かにそうっちゃそうだけど、でも違うだろう🤔

まぁ不思議な映画だった。これはこれでアリだし嫌いではない。映像はデル・トロ調。半魚人の意外にカワイイ顔と、めちゃスタイルのいい体っていうデザインも良かった。イザベルとジャイルズの部屋も良かった。そうそう! イザベルの部屋の壁には葛飾北斎の神奈川沖浪裏が描かれているんだよね? 壁に描いて塗りつぶしてあるんだっけ?

書くのが大幅に遅れて見てから2ヶ月以上経ってしまった さすがに上映は終わってるよね? 6月2日いDVDが発売されるので、興味のある方は是非! 見て損はないと思う。

『シェイプ・オブ・ウォーター』公式サイト

『シェイプ・オブ・ウォーター』公式サイト

Wikipediaによりますと・・・

Wikipediaによりますと・・・

イヤ、もしかしたら20年の間に失われてしまった可能性もある。自然を大切にしないとと改めて思う。

イヤ、もしかしたら20年の間に失われてしまった可能性もある。自然を大切にしないとと改めて思う。

ネタばれありです! 結末にも触れています!

ネタばれありです! 結末にも触れています!

【tv】100分de名著「法華経」(第3回)

【tv】100分de名著「法華経」(第3回)