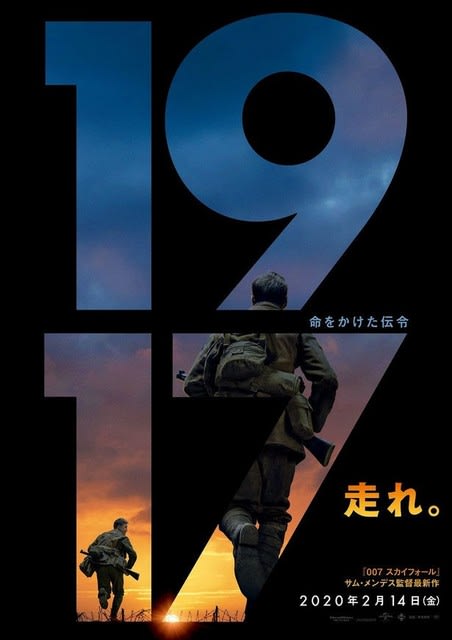

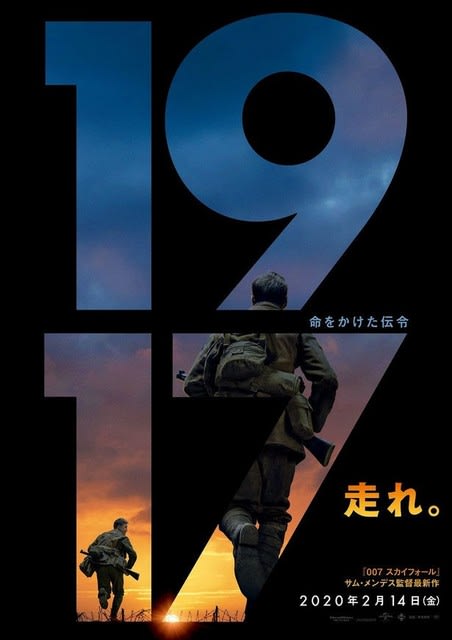

2020.02.14 『1917 命をかけた伝令』鑑賞@TOHOシネマズ楽天地

インスタに予告動画流れて来た時から見たいと思っていた。きっかけはベネディクト・カンバーバッチが出てるからだったけど、その後に聞こえて来る評判に期待値もMAXで見に行ってきた~

ネタバレありです! 結末にも触れています!

ネタバレありです! 結末にも触れています!

「1917年4月6日、ウィリアム・スコフィールドは友人のトム・ブレイクと共に呼び出される。ドイツ軍が撤退しているのは実は罠であることが判明したため、進軍しているデヴォンシャー連隊に作戦中止を伝えるための伝令に任命されたのだった。2人は命がけの任務に向かう・・・」という話で、ホントに2人が伝令に走る映画。そこに主人公たちのドラマを上手く絡めてあり飽きさせない。そして、何といっても話題の全編ワンカット風の映像が臨場感を生んでいて、119分間主人公と一緒に戦場を走り回っている感覚。ずっと眉間にシワで緊張していたので見終わってグッタリ😅 それだけ見応えがあったということ。

サム・メンデス監督作品。監督作品は『ロード・トゥ・パーディション』『007 スカイフォール』『007 スペクター』を見た。思いのほか見てなかった🤔 エンドロールで献辞があったけれど、この作品は監督の祖父から聞いた話から着想を得ているのだそう。第一次世界大戦に伝令として従軍していたそうで、その体験談を幼い頃の監督に話していたらしい。ただ、今作に描かれている内容はおじい様の実体験ではなく、主人公も実在の人物ではないのだそう。

作品について毎度の Wikipediaから引用。『1917 命をかけた伝令』(いちきゅういちなな いのちをかけたでんれい、原題:1917)は、2019年制作のイギリス・アメリカ合衆国の戦争映画。第一次世界大戦に投入された2人の若きイギリス兵のある1日を描く。サム・メンデス監督。アンブリン・パートナーズの所有者を担当していた番組制作・配給会社エンターテインメント・ワンは、2019年12月30日にハズブロの子会社になったため、本作以降のアンブリン・パートナーズ制作作品における日本では、従来の作品で提供を行っているNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンに加え、ハズブロジャパンとの共同提供となっている。第77回ゴールデングローブ賞において、ドラマ部門の作品賞と監督賞の2冠に輝いた。第92回アカデミー賞において、撮影賞、視覚効果賞、録音賞の3冠を獲得した。

Wikipediaから引用。『1917 命をかけた伝令』(いちきゅういちなな いのちをかけたでんれい、原題:1917)は、2019年制作のイギリス・アメリカ合衆国の戦争映画。第一次世界大戦に投入された2人の若きイギリス兵のある1日を描く。サム・メンデス監督。アンブリン・パートナーズの所有者を担当していた番組制作・配給会社エンターテインメント・ワンは、2019年12月30日にハズブロの子会社になったため、本作以降のアンブリン・パートナーズ制作作品における日本では、従来の作品で提供を行っているNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンに加え、ハズブロジャパンとの共同提供となっている。第77回ゴールデングローブ賞において、ドラマ部門の作品賞と監督賞の2冠に輝いた。第92回アカデミー賞において、撮影賞、視覚効果賞、録音賞の3冠を獲得した。

2018年6月18日、サム・メンデス監督が新作映画の製作に着手したと報じられた。10月、ロジャー・ディーキンスが本作の撮影監督に起用された。同月26日、ジョージ・マッケイとディーン=チャールズ・チャップマンに本作の出演オファーが出ていると報じられた。2019年3月、コリン・ファース、ベネディクト・カンバーバッチ、マーク・ストロングらがキャスト入りした。

2019年4月、本作の主要撮影が始まった。本作は全編ワンカットで撮影されたように見えるが、実際には複数回の長回しによって撮影された 映像をワンカットに見えるように繋げたものである。撮影チームはそうできるようにカメラの動きを綿密に計算した上で撮影を行った。また、本作のシーンの中には、500人ものエキストラを動員して撮影されたシーンがいくつか存在する。ティーズ川付近での撮影に際しては、戦場でのシーンの撮影ということもあって、大量の偽死体が設置された。製作チームは地元住民が死体を本物と勘違いするのを防ぐために「これらの死体は全て模造品です」という看板を設置した。

2019年12月25日、本作は全米11館で限定公開され、公開初週末に57万6216ドル(1館当たり5万2383ドル)を稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場16位となった。2020年1月10日、本作は全米3434館にまで公開規模が拡大され、公開週末に3700万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング1位となった。

本作は批評家から絶賛されている。映画批評集積サイトのRotten Tomatoesには357件のレビューがあり、批評家支持率は89%、平均点は10点満点で8.43点となっている。また、Metacriticには56件のレビューがあり、加重平均値は79/100となっている。なお、本作のシネマスコアはA-となっている。

とのことで、なかなかの高評価。一番はワンカット映像による臨場感だと思うけれど、余分なものをそぎ落として、それでも人間ドラマが伝わって来る感じはやっぱり評価できるかなと思う。

さて、今作は主人公たちが作戦中止を伝えに行く1日を描いており、ほとんどの場面が戦場。多少ホッとするシーンがあったとしても、直ぐに敵に襲われたりしてアクションシーンになる。なので、シーンごとに細かな描写をしても伝わらないし、そもそも無理💦 ということで、自分の備忘メモとして一応のシーン描写はするものの、とても凝縮したものになるかと思います。毎度、どうでもいいかと思うけれど、断り書きとして書いておく😌

冒頭、ウィリアム・スコフィールド(ジョージ・マッケイ)とトム・ブレイク(ディーン=チャールズ・チャップマン)が野営地でくつろいでいる。スコフィールドは写真を眺めていて、それがラストと呼応している。そこに上官がやって来てブレイクに相方を選ぶように言う。特に何も説明がなかったので、ブレイクは軽い気持ちでスコフィールドを選ぶ。すると上官はエリンモア将軍が呼んでいると言う。

2人は兵士たちが待機する塹壕を通り抜けて将軍のもとに向かう。ワンカットというのは聞いていたけど、本当にワンカットでビックリ😲 普通の映画であれば2人が向かうシーンを少し映した時点で、場面が上官のいる壕に切り替わると思うのだけど、ワンカットなので2人が辿り着くまで延々と映し出す。でも、カメラがずっと2人と同じ目の高さで彼らを追うので、自分もその場にいるような臨場感があり飽きてしまうことはない。

エリンモア将軍(コリン・ファース)がブレイクを呼び出したのは、デヴォンシャー連隊のマッケンジー大佐に作戦中止を伝えるため。最近、敵であるドイツ軍が撤退をしているが、イギリス軍はこれは戦略的な撤退であり、最前線にいるデヴォンシャー連隊がドイツ軍を追いつめるべく進軍しているが、このままでは1600人の兵士が壊滅的な打撃を受けることになるというのだった。

ブレイクが選ばれた理由は地図を読むのが上手いことと、彼の兄がデヴォンシャー連隊に所属しているため。無人地帯を通り抜ける危険な任務ではあるが、ブレイクは兄のためこれを引き受ける。巻き添えを食う形になったスコフィールドはブレイクに考え直すように言うが、ブレイクの決意は揺るがない。将軍自ら命令したことを一兵士が断れるものではないのではないかと思うし、そもそも2人が伝令に出てくれないと話にならない。しかし、髭を生やし暗い室内でうつむき加減で話していたこともあり、エリンモア将軍がコリン・ファースだったことに全く気付いていなくて、エンドロール見てビックリ😲

再び狭い塹壕を通る2人は、無人地帯近くの連隊長であるレスリー中尉(アンドリュー・スコット)を訪ねる。かなりやさぐれているレスリー中尉は、無人地帯を通り抜けるなど自殺行為だと言うけれど、最終的には通り抜け方を教えてくれる。さらに、通り抜けたら合図をするようにと専用?の銃もくれる。ここでアンドリュー・スコット出ててニヤリ😀

ここに至ってもスコフィールドはブレイクを止めるけれどブレイクは引かない。彼の熱意に覚悟を決めたスコは塹壕を上る時、年上が先だと言い上って行く。無人地帯とは Wikipediaによるとどの勢力にも占領されていない土地のことを言うそうなのだけど、どうやら激しい戦闘が繰り広げられたようで、兵士たちや馬の遺体が至る所に転がっている。そもそもレスリー中尉に教えられたのも、馬の死体を目安に行く道だったくらい。無人地帯を抜けることがどうして無謀なのかも分かっていないのだけど、どこかから撃たれる危険性があるってことなのかな? とにかく不気味で、主人公たちとともにとっても不安な気持ちになる。

Wikipediaによるとどの勢力にも占領されていない土地のことを言うそうなのだけど、どうやら激しい戦闘が繰り広げられたようで、兵士たちや馬の遺体が至る所に転がっている。そもそもレスリー中尉に教えられたのも、馬の死体を目安に行く道だったくらい。無人地帯を抜けることがどうして無謀なのかも分かっていないのだけど、どこかから撃たれる危険性があるってことなのかな? とにかく不気味で、主人公たちとともにとっても不安な気持ちになる。

無人地帯を通り抜ける描写も結構長めにあったけれど、たしか有刺鉄線を潜り抜ける際に、ブレイクを通そうと持ち上げた瞬間スコフィールドが手のひらをケガしてしまったくらいで、特に危険な目には合わなかったように思うけど、どうだったかな🤔

2人はドイツ軍の塹壕に辿り着く。銃を構えて塹壕を進むとドイツ軍は撤退した後でもぬけの殻だった。塹壕内に作られた部屋には鉄製の二段ベッドが並び施設が整っていることに驚く2人。見ている側はピンとこないけど、1917年にコレというのは確かにスゴイかも100年以上前だものね😲 巨大なネズミがドイツ軍が残した食べ物を漁っていて、2人が爆弾が仕掛けられた導線を発見した直後にネズミが触れてしまい爆発してしまう。

一瞬画面が真っ黒になり、しばらくするとブレイクが起き上がる。スコフィールドは瓦礫に埋まってしまっており、ブレイクが必死でかき出し起き上がるように促すが、目にも口にも埃が入ってしまっている状態。この撮影は大変だったね😅 建物自体が崩壊しそうになり、目が見えない状態のスコフィールドを連れて必死で逃げる。危機一髪助かった。

2人は森の中を進んで行く。緑に囲まれた状況に和んだのか、笑い話なども飛び出す。見ている側も少しホッとする。冒頭2人がいた場所にも緑があったし、後にも森が効果的に登場する。緩急にもなっているのかなと思う。ここでの話でスコフィールドは元の部隊で功績があり、貰ったメダルをワインと交換してしまったという話をする。そして、家には帰りたくないと言う。功績があったのは後のサバイバル能力の伏線。家に帰りたくないのも後の伏線だと思うけれど、何故帰りたくないのかの説明はなかったので理由は分からない🤔

廃墟となった農家に辿り着く。家の中は荒れており食糧などもなかったけれど、外には牛がいて搾りたての牛乳がバケツに残っていた。スコフィールドは水筒に牛乳を入れる。喉が渇いた時に牛乳だと潤わないのではと思ったけど、これは後の伏線だった。人間はいなかったけれど生きている命の存在も癒し。とはいえ、この牛は人間の犠牲になったとも言えるわけで、その辺りも象徴しているのかな?

しばらく佇んでいると、数機の戦闘機が飛んできて空中戦を繰り広げる。味方がドイツ軍を撃墜し、戦闘機がこちらに落ちて来る。必死で逃げる2人。これまた危機一髪助かって、戦闘機に近づくと操縦士は炎に包まれていた。思わず助け出す2人。まぁいくら敵兵だとしても、ここは助けるよね。大けがをしているドイツ兵を見てスコフィールドは楽にしてやろうと言うけれど、ブレイクは反対し水を汲んでくるように言う。スコフィールドが井戸で水を汲んでいると、ブレイクはドイツ兵に襲われてナイフで腹を刺されてしまう。なんと!😱

スコフィールドは必氏に止血しようとするけれど、あまりに出血が多くブレイクはどんどん衰弱していく。この辺りもワンカットで撮っているっぽいけど、みるみるブレイクの顔が白くなっていくのはどうやって撮ったんだろう?🤔 CGか😅 ブレイクがとても感動的なことを言っていたような気がしたのだけど忘れてしまった💦 たしか、自分のことを母親に話してくれっていうような内容だったような。スコフィールドは約束してブレイクを看取る。えー!てっきりダブル主演で2人で任務遂行するのかと思ったら、まさかの1人ぼっちになってしまうのね😲

呆然とするスコフィールドに声をかける人が。足元しか見えないけれど軍服でブーツを履いているので、位が上の人物らしい。カメラが移動すると家の向こう側に兵士たちを乗せたトラックが映る。声をかけて来たのはスミス大尉(マーク・ストロング)で、スコフィールドが事情を話すと部下を指揮してブレイクの遺体を丁寧に寝かせてくれ、スコフィールドを途中まで連れて行ってくれることになる。マーク・ストロングの軍服姿がカッコイイ😍

トラックの荷台に乗り込むと、彼らはタバコを吸い笑い話などをしている。状況を知らないのだから仕方がないけれど、1600人の命を救うため命を懸けているスコフィールドと、一緒に行動している感覚の見ている側にとっては呑気に感じる。トラックがぬかるみにはまってしまった際にも、だらだらと荷台から降りる兵士たち。トラックを押すんだと言っても手伝わない。スコフィールドが時間がないんだと説明すると、ようやく手伝ってくれる。この緊張感の対比は良かったし、見ている側もスコフィールドと共にイラ立ちドキドキする効果となっている。

えーと、理由を忘れてしまったけどトラックは先に進めなくなる。スミス大尉は迂回をすると言う。スコフィールドは先を急ぐのでここでトラックを降り単独行動すると告げる。一人になったスコフィールドは壊れた橋を渡る。すると対岸から撃ってくる。何とか渡り切り、狙撃手がいると思われる建物に向かう。狙撃手がいる部屋のドアを開け銃を向け発砲するが、自分も撃たれて気を失ってしまう。ここでしばし暗転。このドアを開ける瞬間からスコフィールド目線になるので、まるで自分が撃たれてしまったような感覚になる。

目覚めたスコフィールドは廃墟となった町の中を走り抜ける。目指すデヴォンシャー隊はエスクートという町の先のクロワジルの森を越えたところいるとのこと。町の中心部に入ると、ドイツ兵に銃撃される。必死に逃げるスコフィールドは半地下に通じる扉を蹴破り中に逃げ込む。そこにはフランス人の女性が隠れ住んでいた。片言のフランス語と英語で確認したところ、ここがエスクートであることが分かる。

ラウリ(クレア・デバーク)というこの女性は母親を亡くした赤ん坊を育てていた。ミルクが足りないという彼女に、農家で水筒に入れた牛乳を差し出す。殺菌していない牛乳を乳児に与えるのは危険では?!😱と思うけど、そのツッコミはいいか😅 赤ん坊をあやすスコフィールドを見て、あなたも子供がいるのかと尋ねるラウリ。これには否定も肯定もしなかったように思うけどどうだったかな🤔 女性が登場するのはこのシーンのみ。このシーンはここがエスクートであるということが分かるだけでなく、女性ど赤ん坊が登場することで、見ている側もホッとする効果と、戦争の犠牲になるのは市民であり弱者だということなのかと思う。

ラウリからクロワジルの森へ行く道を聞きスコフィールドは地下室から出るが、ドイツ兵に見つかりそうになり。逃げ込んだ先にもドイツ兵がおり格闘になって首を締めて殺す。このシーンは特に必要ないようにも思うけれど、主人公が素手で人を殺すシーンを入れたかったということかな? 上手く言えないけど、それほど非情なものだというような。

ドイツ兵に追われながらクロワジルの森を目指すが、逃げ切れず川に飛び込む。かなり流れがキツイ川で、必死に抵抗するも流されていき、滝にも落ちてしまう。流れが緩くなりようやく岸へ向かう。そこには兵士たちのたくさんの遺体が😱 それらを乗り越えて岸に上がると感情が込み上げて声を上げて泣き出してしまう。このシーンは見ていて辛かった。そりゃそうなるよ。

すると森の中から歌声が聞こえて来る。その声に導かれて森の中へ。するとたくさんのイギリス兵たちが森の中で座り、1人の兵士の歌を聴いていた。スコフィールドは崩れるように腰を下ろす。このシーンは幻想的で美しかった。

兵士たちに聞くと彼らがデヴォンシャー連隊だと言う。そして、間もなく第一波が突撃を開始するとのこと! 当然ながら焦ったスコフィールドは兵士たちをかき分けてマッケンジー大佐のもとに急ぐ。さらに塹壕の中を兵士たちをかきわけて進み、要所要所でマッケンジー大佐の居所を聞く。中には理由を聞いてくる上官らしき人もいるので、都度事情を説明するけれど、間に合わないなど否定的な意見が多い。とにかく狭い壕の中にびっしりと兵士たちが突撃命令を待って待機しているので全然進めないし、否定的なこと言われるしで見ている側もイライラ😣

焦ったスコフィールドは地上に出て草原を壕に沿って走り出す。同時に命令が出て第一波が突撃してしまう。縦に進んで行く兵士たちの波を横切って走るような形。このシーンで流れた曲も効果的で、もうチラシの文句ではないけれど走れー!とずっと思っていた。走るスコフィールドの向こう側で兵士たちは突撃し、倒れて行く。壮絶。

なんとかマッケンジー大佐のもとに辿り着くけれど、なかなか中に入れてもらえない。ちょっと軍隊の階級に全然詳しくないので、大佐がどのくらい偉いのか分からないのだけど、一兵士が簡単に会える感じではないのでしょうかね。あとは大事な作戦指揮を執っている真っ最中ということもあるのかな。でも、そんなこと言っている場合ではないスコフィールドは強行突破。振り返ったマッケンジー大佐がベネディクト・カンバーバッチ! カンバーバッチ目当てだったのに引き込まれて忘れていたよ😅

スコフィールドの話も聞こうとせず、差し出した手紙も見向きもしない。ヾ(゚Д゚ )ォィォィそれどこじゃないんだよ!と思っていると、スコフィールドが自分は将軍の命令で手紙を持って来たのだから、あなたは読まなければならないと叫ぶと、マッケンジー大佐は手紙を受け取り、手紙を読むと即座に作戦中止を命令する。良かった😭

スコフィールドは労をねぎらわれ休むように言われるけれど、彼にはまだやることがあった。ブレイクの兄ジョセフを探すこと。彼のことを尋ねるとジョセフは第一波で出撃したとのこと。負傷兵がいるテントに走るスコフィールド。必死で探すけれどそれらしき人物はいない。戦死してしまったのか と絶望しかけた時、テントの外で負傷兵を運ぶ指示をしている人物が。ブレイクと顔立ちが似ている。ジョセフ・ブレイク(リチャード・マッデン)だった。

と絶望しかけた時、テントの外で負傷兵を運ぶ指示をしている人物が。ブレイクと顔立ちが似ている。ジョセフ・ブレイク(リチャード・マッデン)だった。

スコフィールドはブレイクと共に伝令の任務を受けここに来たこと、ブレイクが途中で命を落としたこと、彼が命の恩人であることを告げる。ジョセフは一瞬泣き出すが、スコフィールドにお礼を言う。スコフィールドがブレイクの母親に手紙を書きたいと話すと、ジョセフはそうしてやって欲しいと言い、彼に食事をするように言う。

任務と約束を果たしたスコフィールドは地面に腰掛け、ポケットから写真を取り出す。このシーンは冒頭のシーンと呼応しているのかな。この写真の人物が誰なのかよく分からなかったのだけど、無事に帰って欲しいというメッセージが描かれていたので母親なのかな? 他にも何枚か写真を見ていたけど、家族の写真なのかな? 奥さんとか? 映画はここで終わる。

スコフィールドの伝令の任務は終わったけれど、戦争が終わったわけではないので、この後彼は自分の部隊にまた戻るのかな? それとも、この隊と行動を共にするのかしら? その辺りのことは全く分からない。でも、つかの間平和な時間だったし、家に帰りたくないと語っていたスコフィールドが、家族の写真を眺めていたラストは希望が持てるものだった。この静かな終わりは、彼らと共にずっと戦場にいた見ている側もホッとした😌

エキストラを含めるとかなりの人数が出て来るけれど、前半は2人で後半は1人での芝居が多い。主演2人はほぼ無名なため要所要所に英国を代表する役者たちを配している。コリン・ファースに全く気付かなかったのは大変申し訳なかった🙇 スミス大尉のマーク・ストロングがかっこよかった✨ 友人を亡くした悲しみと一人になってしまった主人公を助けるおいしい役どころというのもあるけれど、優しくて軍部が似合い過ぎて素敵😍

お目当てベネディクト・カンバーバッチは最前線で指揮を執る重圧と、手柄を立てたいという功名心を感じさせて短い出演シーンで印象を残す。マッケンジー大佐が最終的には正しい判断が出来る人であってよかった😌 ディーン=チャールズ・チャップマンが図らずも主人公を巻き込むブレイクを嫌味なく演じていた。2人で森のような所を歩いている時には楽しそうですらあって、微笑ましかった。亡くなるシーンの演技は真に迫っていて良かった。

そしてスコフィールドのジョージ・マッケイが良かった。元の部隊で功績を挙げたとはいえ、まだ若い兵士の彼はプロの兵士というわけではないだろうから、恐怖も感じているわけで、それをきちんと伝えてこそ、観客を引っ張れるわけなので、その辺りとても素晴らしかったと思う。特に歌声に聞き入る兵士たちの姿を見て、崩れるように座り込んで呆然とした演技が素晴らしかった。このシーンが全体的に美しかったこともあり、ボロボロ泣いてしまった😢

とにかく臨場感がスゴイ! 全編がワンカットというわけではないけれど、一つのシークエンスはほぼほぼワンカットで撮られているから、見ている側の気持ちが途切れることがない。カメラが主人公たちの目線の高さだったりするので、臨場感がある。戦闘シーンはもちろん、全てのシーンで自分もそこにいるかのような感覚。『ダンケルク』(感想は コチラ)もそうだったけど、ずっと眉間にシワで体に力が入っていたので見終わってグッタリ。でも、爽快感とは違うけれど、何かそれに近い感覚がある。

コチラ)もそうだったけど、ずっと眉間にシワで体に力が入っていたので見終わってグッタリ。でも、爽快感とは違うけれど、何かそれに近い感覚がある。

かなりの数の遺体が出て来て、それらがとてもリアルなのでちょっと辛いけれど、それも含めてセットや美術がスゴイ。戦場と自然を適度に織り交ぜ、ホッとできるシーンも差し込み緩急になっている。そして、何度も書くけど森の中で歌を聞くシーンは本当に神々しいまでの美しさだった。この時歌われた曲は「I'm a Poor Wayfaring Stranger」という曲で、英語版 Wikipediaによると19世紀初頭のフォークソングとかゴスペルってことなのかな?

Wikipediaによると19世紀初頭のフォークソングとかゴスペルってことなのかな?

前述したけれど、エンドロールでは今作を作るきっかけとなった監督のおじい様であるアンドリュー・H・メンデスさんに献辞がされている。

第一次世界大戦時の話だから楽しい映画ではないけれど、戦争体験のない世代が戦争映画を見る上で、入りやすい作品ではないかなと思う。銃撃戦があったり主人公も敵兵を殺すけれど、いわゆる戦場の話ではないので怖いシーンも少ない。とはいえ臨場感がすごいので追体験できる。これはオススメ。

『1917 命を懸けた伝令』公式サイト

『1917 命を懸けた伝令』公式サイト

Wikipediaから引用!

Wikipediaから引用!

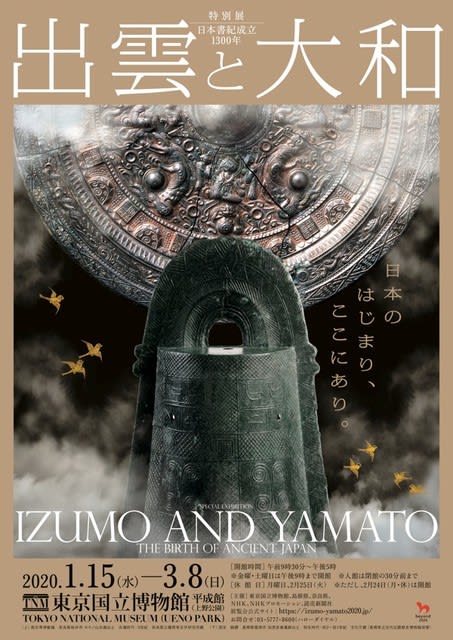

【tv】ぶらぶら美術博物館「出雲と大和展」

【tv】ぶらぶら美術博物館「出雲と大和展」

【出雲】

【出雲】

と絶望しかけた時、テントの外で負傷兵を運ぶ指示をしている人物が。ブレイクと顔立ちが似ている。ジョセフ・ブレイク(リチャード・マッデン)だった。

と絶望しかけた時、テントの外で負傷兵を運ぶ指示をしている人物が。ブレイクと顔立ちが似ている。ジョセフ・ブレイク(リチャード・マッデン)だった。

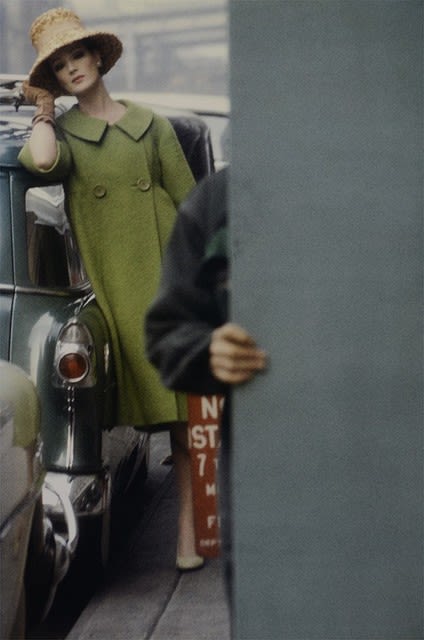

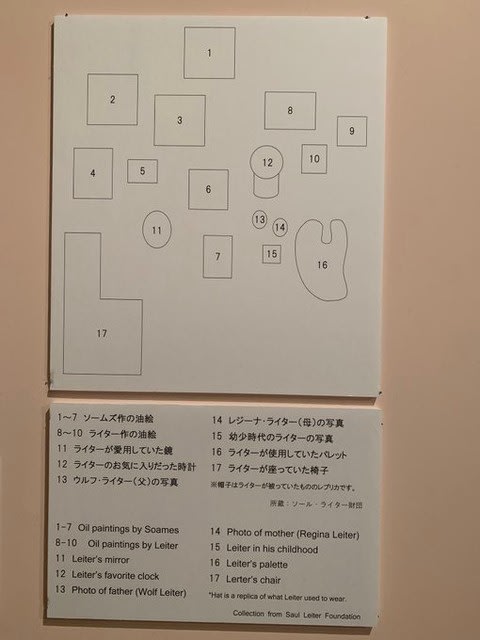

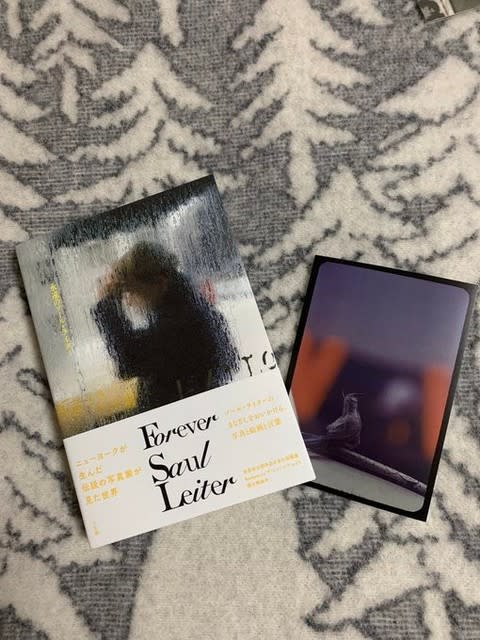

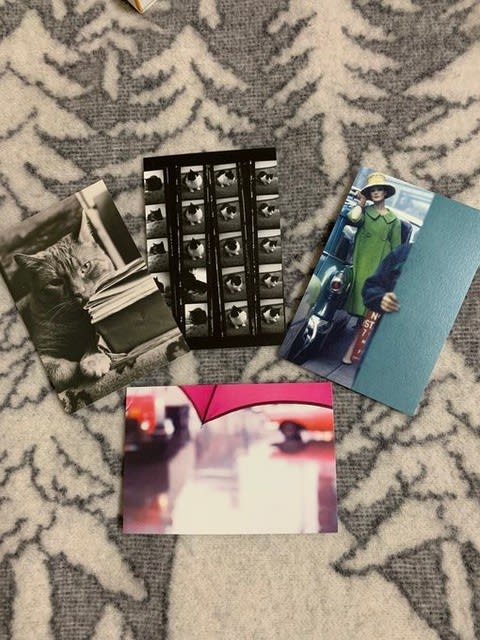

永遠のソール・ライター:2020年1月9日~3月8日 Bunkamuraザ・ミュージアム

永遠のソール・ライター:2020年1月9日~3月8日 Bunkamuraザ・ミュージアム

【丸の内仲通りロケ】

【丸の内仲通りロケ】 【作品の特徴1:ガラス】

【作品の特徴1:ガラス】

「赤い傘」は一見するとまるで絵画や版画のような印象。ソール・ライターは写真を加工したりはしなかったのかな? 写真全然詳しくないからフィルムとかでも加工できるのか分からないのだけど💦

「赤い傘」は一見するとまるで絵画や版画のような印象。ソール・ライターは写真を加工したりはしなかったのかな? 写真全然詳しくないからフィルムとかでも加工できるのか分からないのだけど💦

【「永遠のソール・ライター展」会場】ゲスト:飯沢耕太郎(写真評論家)・須藤蓮(俳優)

【「永遠のソール・ライター展」会場】ゲスト:飯沢耕太郎(写真評論家)・須藤蓮(俳優) ソール・ライター風写真との違いは?

ソール・ライター風写真との違いは?