【tv】100分de名著「モモ」(第3回)

【tv】100分de名著「モモ」(第3回)

時間とは「いのち」である

1回25分×4回で1つの作品を読み解く番組。8月はミヒャエル・エンデの「モモ」( Wikipedia)で、今回はその第2回。講師は臨床心理学者・京都大学教授の河合俊雄氏。セラピストの視点で読み解いていく。第1回の記事は

Wikipedia)で、今回はその第2回。講師は臨床心理学者・京都大学教授の河合俊雄氏。セラピストの視点で読み解いていく。第1回の記事は コチラ、第2回の記事は

コチラ、第2回の記事は コチラ

コチラ

マイスター・ホラとは?

時間を司る人物で、老人と若者の姿を行き来して彼自身が時間を体現しているといえる。

朗読:のん(朗読部分については、印象的な部分のみの抜粋もしくは要約となっております🙇)

朗読:のん(朗読部分については、印象的な部分のみの抜粋もしくは要約となっております🙇)

「どこにもない家」にはたくさんの時計があった。珍しい光景に目を見張るモモ。そこへ優しそうなおじいさんが現れる。

「どこにもない家」にはたくさんの時計があった。珍しい光景に目を見張るモモ。そこへ優しそうなおじいさんが現れる。

朗読:おまえをここにつれてこさせるために、わざわざわたしのカメのカシオペイアをおくったのだよ

朗読:おまえをここにつれてこさせるために、わざわざわたしのカメのカシオペイアをおくったのだよ

マイスター・ホラはモモのことも灰色の男たちのこともよく知っていた。なんでも見えるメガネで町の様子を見ていたから。そのメガネをモモがかけてみると灰色の男たちが見えて来た。

マイスター・ホラはモモのことも灰色の男たちのこともよく知っていた。なんでも見えるメガネで町の様子を見ていたから。そのメガネをモモがかけてみると灰色の男たちが見えて来た。

朗読:彼らは人間の時間をぬすんで生きている。ほんとうはいないはずのものだ。人間はかれらに支配させるすきまであたえている。

朗読:彼らは人間の時間をぬすんで生きている。ほんとうはいないはずのものだ。人間はかれらに支配させるすきまであたえている。

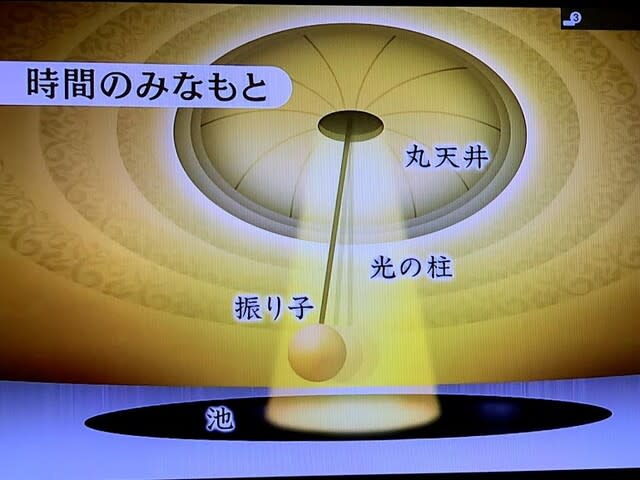

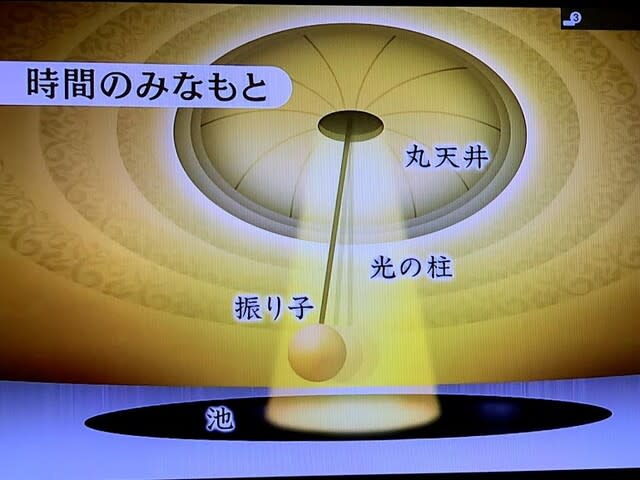

ホラは自分の役目は人間一人一人に定められた時間を配ることだと語る。そして、この家には人間に配るための「時間のみなもと」があると言う。「時間のみなもと」を見たいかね?

ホラは自分の役目は人間一人一人に定められた時間を配ることだと語る。そして、この家には人間に配るための「時間のみなもと」があると言う。「時間のみなもと」を見たいかね?

灰色の男=ほんとうはいないはずのもの

前回のフージーさん(虚無感に囚われて灰色の男に誘惑される)を思い出してみると、灰色の男は人間の心の隙が生み出した存在と言える。

伊集院光氏:人間が感覚的な軸みたいなものを失うというか、そこがブレた時に他の軸を欲しがることがある。他者からの。最新のことで言うと、先にグルメサイトを見て点数を確認してからじゃないと、おいしいと思えないという関係に似ている?

伊集院光氏:人間が感覚的な軸みたいなものを失うというか、そこがブレた時に他の軸を欲しがることがある。他者からの。最新のことで言うと、先にグルメサイトを見て点数を確認してからじゃないと、おいしいと思えないという関係に似ている?

灰色の男はな何分何秒まで計算してそれが価値。同じようにグルメサイトが何点かということに我々はいつの間にかしばられていて、今食べている物のおいしさや充実感から遠ざかってしまう。時間の豊かさを失う話とよく似ている。

せっかく行くのだから失敗はしたくないし、だったら評判はどうだろうと思うのは普通のことだよね? その評価を数値化してあれば分かりやすいから、参考にするのはありなのかな? あくまで参考にしつつ、自分の基準で店の雰囲気、味、その時の会話など、全てをひっくるめた「時間」を楽しめたならそれは「豊かな時間」ということなのかも?🤔

せっかく行くのだから失敗はしたくないし、だったら評判はどうだろうと思うのは普通のことだよね? その評価を数値化してあれば分かりやすいから、参考にするのはありなのかな? あくまで参考にしつつ、自分の基準で店の雰囲気、味、その時の会話など、全てをひっくるめた「時間」を楽しめたならそれは「豊かな時間」ということなのかも?🤔

「時間のみなもと」とはどんな所?一言で言うと人間の豊かさの源泉。ベッポが一掃きごとの掃除に充実感を得ていたのが「時間のみなもと」であり、人間の豊かさの源。そういう感覚を思想化して抽象化したものが仏教。

華厳経:仏の一毛孔のなかには一切世界がはいり (と、メモしてあるっぽいけど、間違っているかも?🤔)

コンサートやスポーツなどの充実した時間は「時間のみなもと」から送られている。

灰色の男たちは「時間のみなもと」とはつながっていない?

つながっていないから、灰色の男たちは時間を盗まないといけない。我々はどうなのか?灰色の男たちに近づいているんじゃないか?

典型的なのは「まだ」という意識で生きていて、何かがあるともう終わってしまった、過ぎてしまったと思う。今を生きていない。

伊集院光氏:僕もそういうところがある。分刻みの旅行のスケジュールを立ててしまう。70何分しかないってなると、これに何分使って、この新幹線に乗ってってやっていくと、本当はたまたま行ったお寺を満喫し終わりました、次に行きましょうという話だが、もはや時間が優先なので、1時間45分で満喫っていう。これは「時間のみなもと」とはつながっていない。

伊集院光氏:僕もそういうところがある。分刻みの旅行のスケジュールを立ててしまう。70何分しかないってなると、これに何分使って、この新幹線に乗ってってやっていくと、本当はたまたま行ったお寺を満喫し終わりました、次に行きましょうという話だが、もはや時間が優先なので、1時間45分で満喫っていう。これは「時間のみなもと」とはつながっていない。

結局、伊集院さんではなくシステムやプログラムが満足している。全然時間どおりに行かない国で、ちょっとおもしろいことがあると、平気でプログラムを変えて行く人たちは、時間の本源に近いと言えるかもしれない。

国内はともかく海外はツアーで行くことが多いから、どうしても分刻みのスケジュールになるよね? 自由時間も限られてるからどうしても分刻みになる。観光メインだとたくさん回りたいから自然とそうなってしまう。そして、意外に達成感があって嫌いじゃないけどな。でも、バリ島のウブドでボーっと朝食食べてたら2時間経ってたみたいな旅行をしたら、とても新鮮だった。ウブドみたいなリゾート地ではリラックスして過ごした方が楽しいし、逆に都市部に行ったら分刻みのスケジュールの方が楽しい時もある。使い分けたらいい気もするけどな🤔まぁ、「モモ」で言いたいのは、そういうことではないんだよね😅

国内はともかく海外はツアーで行くことが多いから、どうしても分刻みのスケジュールになるよね? 自由時間も限られてるからどうしても分刻みになる。観光メインだとたくさん回りたいから自然とそうなってしまう。そして、意外に達成感があって嫌いじゃないけどな。でも、バリ島のウブドでボーっと朝食食べてたら2時間経ってたみたいな旅行をしたら、とても新鮮だった。ウブドみたいなリゾート地ではリラックスして過ごした方が楽しいし、逆に都市部に行ったら分刻みのスケジュールの方が楽しい時もある。使い分けたらいい気もするけどな🤔まぁ、「モモ」で言いたいのは、そういうことではないんだよね😅

ホラはモモを抱きかかえ長居道のりを行く。モモを下したのは金色に輝く円天井の下。

ホラはモモを抱きかかえ長居道のりを行く。モモを下したのは金色に輝く円天井の下。

朗読:大きな池があり、その水面を動く大きな振り子がある。

朗読:大きな池があり、その水面を動く大きな振り子がある。

振り子が動くと大きな花のつぼみが伸びて来た。振り子が近づくにつれてつぼみは花開く。それはモモが見たことがないほど美しい花だった。やがて振り子がゆっくり元に戻ると花はしおれてしまう。

振り子が動くと大きな花のつぼみが伸びて来た。振り子が近づくにつれてつぼみは花開く。それはモモが見たことがないほど美しい花だった。やがて振り子がゆっくり元に戻ると花はしおれてしまう。

朗読:別の花が暗い水面から浮かびあがり、花を咲かせはじめる。

朗読:別の花が暗い水面から浮かびあがり、花を咲かせはじめる。

振り子にあわせ咲いては枯れていく時間の花。これこそが「時間のみなもと」

振り子にあわせ咲いては枯れていく時間の花。これこそが「時間のみなもと」

伊集院光氏:美しくも神秘的なシーン。

伊集院光氏:美しくも神秘的なシーン。

金色の円天井やまん丸な池など幾何学的な形が強調されている。存在の根源や全宇宙を表す曼荼羅に似ている。曼荼羅は古代インドにおいては洞窟での迷走中に発生したエネルギーが天井に当たり、幾何学的に広がった図案とされている。

「時間のみなもと」の描写は立体的な曼荼羅を示している。さらに振り子が振れると花が咲く。動く曼荼羅というか時間の曼荼羅と言えるのではないか。

伊集院光氏:日時計もそうだけど、あれを時間だけ切り出して機械仕掛けにしていくと、どこか摂理と離れるから。これは一番最初の時計というかまさに「時間のみなもと」の感じがして、それを文章にこうしてキレイに表すというのがスゴイ。

伊集院光氏:日時計もそうだけど、あれを時間だけ切り出して機械仕掛けにしていくと、どこか摂理と離れるから。これは一番最初の時計というかまさに「時間のみなもと」の感じがして、それを文章にこうしてキレイに表すというのがスゴイ。

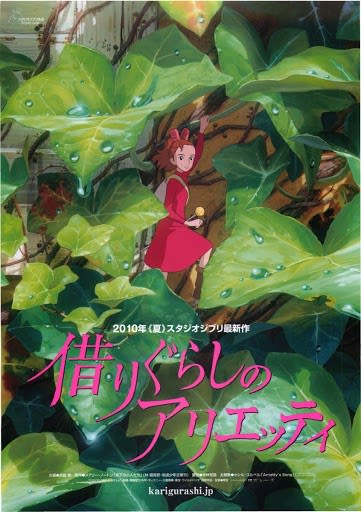

このシーンは本当に美しくて、自分がイメージしていたものとも近かったこともあり、思わずテレビ画面を撮影してしまった😅 後に映画のシーンが紹介されるけれど、ここはとても西洋的なイメージになっている。自分は仏教徒というわけではないけれど、やっぱり日本人の中には仏教的なイメージというのが刷り込まれているのかな? 今回、番組としてこの映像にしたのは、河合先生が作品の中の仏教的な要素について語られていることもあると思うけれど、自分の中でも花のイメージは蓮の花だったので、この画像はピッタリだった✨

このシーンは本当に美しくて、自分がイメージしていたものとも近かったこともあり、思わずテレビ画面を撮影してしまった😅 後に映画のシーンが紹介されるけれど、ここはとても西洋的なイメージになっている。自分は仏教徒というわけではないけれど、やっぱり日本人の中には仏教的なイメージというのが刷り込まれているのかな? 今回、番組としてこの映像にしたのは、河合先生が作品の中の仏教的な要素について語られていることもあると思うけれど、自分の中でも花のイメージは蓮の花だったので、この画像はピッタリだった✨

生命の時計、生命を時計に合わせて生きてしまうが、生命が時を作る。

エンデの描こうとした世界観

モモ:あなた死なの?

ホラ:もし人間が死とはなにかを知ったら、こわいとは思わなくなるだろうね

モモ:あたしはこわくない

おもしろいのは「あたしはこわくない」 近代人は死を怖れる。死んであの世に行き、また帰って来るという世界観で行きていると死は怖くない。モモは灰色の男たちに代表される近代人の世界観で生きていないので、死が怖くない。

あなたは死なの?

ホラの充実した世界が、同時に無であるという指摘は仏教でいう「空」とても仏教に通じる世界観がある。

色即是空ということ? 「空」を説くというのは仏教の独特なところなのかなと思っているのだけど、その辺りの感覚をエンデも持っていたということなのかな? 西洋の文化でも「空」に近い感覚はあるのかな? そして、輪廻転生的な考え方もあるのかな? キリスト教の天国に行くというのは、仏教でいうところの極楽浄土へ行くということに近いのかなと思うけれど、そこからまた帰って来るという輪廻転生的な考えはあるのかしら? いずれにしても、死=新たな世界への旅立ちと考えると、怖くはない気がするし、そう説くことで布教してきた歴史があるということなのかな?🤔

色即是空ということ? 「空」を説くというのは仏教の独特なところなのかなと思っているのだけど、その辺りの感覚をエンデも持っていたということなのかな? 西洋の文化でも「空」に近い感覚はあるのかな? そして、輪廻転生的な考え方もあるのかな? キリスト教の天国に行くというのは、仏教でいうところの極楽浄土へ行くということに近いのかなと思うけれど、そこからまた帰って来るという輪廻転生的な考えはあるのかしら? いずれにしても、死=新たな世界への旅立ちと考えると、怖くはない気がするし、そう説くことで布教してきた歴史があるということなのかな?🤔

映画『モモ』(1986年)より

ホラから「時間のみなもと」でたくさんのことを教わったモモ。その経験を友達につたえたくなる。

ホラから「時間のみなもと」でたくさんのことを教わったモモ。その経験を友達につたえたくなる。

モモ:友だちに伝えていい?

ホラ:まだだ、まず待つことを学ぶのだ

朗読:星が話してくれたことを話していいかたずねると、話してもいいがモモの中でことばが熟されないと語るのは無理だから、待つことを覚えなくてはダメだと言われる。

朗読:星が話してくれたことを話していいかたずねると、話してもいいがモモの中でことばが熟されないと語るのは無理だから、待つことを覚えなくてはダメだと言われる。

ホラにうながされモモは眠りにつく。目を覚ますとそこは円形劇場の跡だった。モモの中には「時間のくに」の記憶がハッキリとあった。

ホラにうながされモモは眠りにつく。目を覚ますとそこは円形劇場の跡だった。モモの中には「時間のくに」の記憶がハッキリとあった。

朗読:一番記憶にあざやかに残っているのは、金の円天井の下で見聞きしたこと

朗読:一番記憶にあざやかに残っているのは、金の円天井の下で見聞きしたこと

伊集院光氏:商売柄もあるがグッと来るものがある。聞くエキスパートのモモが次の段階として話したくなっている。話すに移るにあたって言葉が熟するまで待つ。その待つっていう・・・

伊集院光氏:商売柄もあるがグッと来るものがある。聞くエキスパートのモモが次の段階として話したくなっている。話すに移るにあたって言葉が熟するまで待つ。その待つっていう・・・

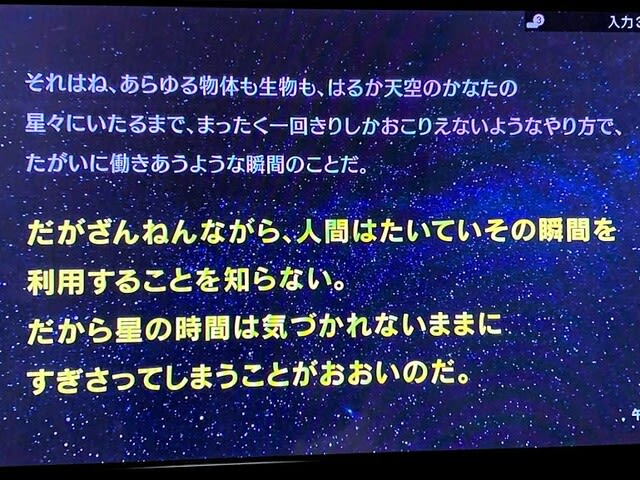

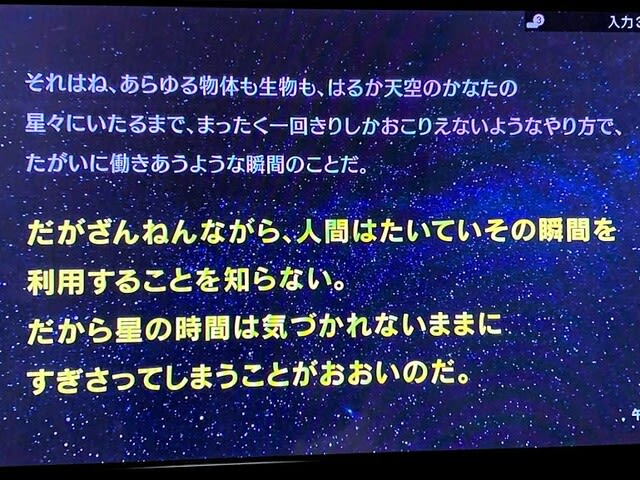

前回紹介したジジが灰色の男たちの支配を知らせるためのデモ行進を失敗した。気が熟すまで待つことが大事。上手くいくタイミングを「星の時間」として表現されている。ホラは「星の時間」が分かる時計を持っている。

モモが時計について聞くと

メモ取るのが面倒だったので、画像で撮っておいた😅 モモの質問に対するマイスター・ホラの答え。

「星の時間」を言い換えると時計では測れない質的なタイミングの事だと言える。心理学のルールとして子供にオモチャを持ち帰らせてはいけない。ルールーとしてあるが、認めてあげるべきタイミングが訪れる。ルール違反だと分かっても勝負すべき瞬間がある。最初からルールを破るのでは意味がないし、それでは失敗に終わる。ここだという時にそえを破ることも大事。

伊集院光氏:すごくよく分かる。ラジオの生放送に旬なゲストの方が来てくれるが、その人が軽くスキャンダルを抱えているとすると、生放送に入る前に事務所のマネージャーが、そのこと(に触れるのは)NGだと言う。でも、喋ってもいいタイミングがある。それは100回やって、100回違うけど。

伊集院光氏:すごくよく分かる。ラジオの生放送に旬なゲストの方が来てくれるが、その人が軽くスキャンダルを抱えているとすると、生放送に入る前に事務所のマネージャーが、そのこと(に触れるのは)NGだと言う。でも、喋ってもいいタイミングがある。それは100回やって、100回違うけど。

安部みちこアナウンサー:やっぱり伊集院さんが感じ取るんでしょうね

安部みちこアナウンサー:やっぱり伊集院さんが感じ取るんでしょうね

伊集院光氏:たまに失敗しますけど。イヤ、でもホントにそのタイミングしかおそらくない。

伊集院光氏:たまに失敗しますけど。イヤ、でもホントにそのタイミングしかおそらくない。

「星の時間」は人との関係で訪れる。今聞けるとか、ここで絶対言わないといけないとか。そういう時間が一番出て来るのは恋愛関係。ピンポーン! 星の時間ですよ! とか教えてくれたらいいんだけど。

伊集院光氏:そういう腕時計があったら欲しい!

伊集院光氏:そういう腕時計があったら欲しい!

「機が熟す」という言葉があるわけだから、絶好のタイミングを待つという感覚は昔からあったということだよね。そういうことを、サラリと教えてくれる感じがとてもいい。子供たちにはこういう作品を読んで欲しいな。やっぱり本は読んだ方がいい! 想像力が養われるし、こうやって冒険小説のような形をとって、とても大切なことを教えてくれる。

「機が熟す」という言葉があるわけだから、絶好のタイミングを待つという感覚は昔からあったということだよね。そういうことを、サラリと教えてくれる感じがとてもいい。子供たちにはこういう作品を読んで欲しいな。やっぱり本は読んだ方がいい! 想像力が養われるし、こうやって冒険小説のような形をとって、とても大切なことを教えてくれる。

目覚めたモモは友達が来るのを待つ。しかし、誰も訪ねて来ない。実はモモが時間の国で眠っていたのはたった一晩ではなかった。全てを知るカシオペイアがモモに伝える。「ミンナイナクナッタ」

朗読:モモは丸一年経ったことを知らされる。でも、ジジとベッポは待っててくれるハズだと言うが「スベテハスギサッタ」と言われてしまう。モモは初めてこの言葉の意味が骨身にしみ、心がいまだかつてないほど重くしずんだ

朗読:モモは丸一年経ったことを知らされる。でも、ジジとベッポは待っててくれるハズだと言うが「スベテハスギサッタ」と言われてしまう。モモは初めてこの言葉の意味が骨身にしみ、心がいまだかつてないほど重くしずんだ

町はすっかり灰色の男たちに操られ、人々はただ時間を節約することだけに励んでいた。常連客だけが来ていた居酒屋はファストフード店になり、殺気立った雰囲気。店主のニノはかろうじてベッポとジジの消息を教えてくれたが、会話を続けてくれない。さらにカシオペイアともはぐれてしまう。モモは独りぼっちになってしまう。

町はすっかり灰色の男たちに操られ、人々はただ時間を節約することだけに励んでいた。常連客だけが来ていた居酒屋はファストフード店になり、殺気立った雰囲気。店主のニノはかろうじてベッポとジジの消息を教えてくれたが、会話を続けてくれない。さらにカシオペイアともはぐれてしまう。モモは独りぼっちになってしまう。

朗読:モモほどの孤独はだれもしらないだろう。モモは宝のつまったホラ穴にとじこめられている気がした。誰も入ってくることはなく、自分が中にいることを知らせるすべもない。モモは時間の山にうずもれてしまった。

朗読:モモほどの孤独はだれもしらないだろう。モモは宝のつまったホラ穴にとじこめられている気がした。誰も入ってくることはなく、自分が中にいることを知らせるすべもない。モモは時間の山にうずもれてしまった。

伊集院光氏:ちょっと浦島太郎的な展開ですね。

伊集院光氏:ちょっと浦島太郎的な展開ですね。

モモはもともと身寄りのない子で、円形劇場Jにやって来てからは、ベッポやジジをはじめとした町の人々に見守られてきた。町の人たちに出会った頃は、一人でも寂しさを感じたことはなかったけど、親友もでき町の人たちとも知り合ったことで、逆に失った時の寂しさを知ったわけだよね。そして初めて孤独を感じている。孤独とはどういうものかということを教えているのかなと思う。

モモはもともと身寄りのない子で、円形劇場Jにやって来てからは、ベッポやジジをはじめとした町の人々に見守られてきた。町の人たちに出会った頃は、一人でも寂しさを感じたことはなかったけど、親友もでき町の人たちとも知り合ったことで、逆に失った時の寂しさを知ったわけだよね。そして初めて孤独を感じている。孤独とはどういうものかということを教えているのかなと思う。

モモが「時間のくに」にいる間に、ベッポは一心不乱に掃除をしており、ジジは物語の語り手として有名でお金持ちになったが、全てを語りつくしモモと話すためにとっておいた話も語ってしまい空っぽになってしまっていた。ジジはモモに話をすることで豊かな時間を過ごしていたが、空っぽゆえに空虚な作り話をする状態に。

伊集院光氏:ラジオパーソナリティーとして売れてスケジュールが忙しくなると、新しい話が出来る経験が亡くなっていく。そうすると、かなり際どい話をしたり、親友のプライバシーに少し触れちゃうような話を始めたりする。ゾッとする話。

伊集院光氏:ラジオパーソナリティーとして売れてスケジュールが忙しくなると、新しい話が出来る経験が亡くなっていく。そうすると、かなり際どい話をしたり、親友のプライバシーに少し触れちゃうような話を始めたりする。ゾッとする話。

どんな職種であっても経験や体験から知識が増えて、それが生かされていくわけだから、経験や体験する時間がなくなってしまえば、知識は枯渇してしまうよね。企業で研修をするのは知識を増やしていくことなわけだし。作家や芸術家などクリエイティブな職業や、ラジオパーソナリティーじゃなくても、普通に友達と会って話す時も、何も経験も知識もなければ会話についていけないし、自分も会話を作りだすこともできない。伊集院光氏のおっしゃることはよく分かる。

どんな職種であっても経験や体験から知識が増えて、それが生かされていくわけだから、経験や体験する時間がなくなってしまえば、知識は枯渇してしまうよね。企業で研修をするのは知識を増やしていくことなわけだし。作家や芸術家などクリエイティブな職業や、ラジオパーソナリティーじゃなくても、普通に友達と会って話す時も、何も経験も知識もなければ会話についていけないし、自分も会話を作りだすこともできない。伊集院光氏のおっしゃることはよく分かる。

ベッポはモモがいなくなったことや、灰色の男たちを見たことを警察に話すが、上手く話せず精神病院に送られる。そこに灰色の男たちが現れ、モモを返してもらう代わりに時間を貯蓄することを承諾してしまう。以前、ベッポはシンプルな生き方の中で豊な時間を過ごしていた。そのベッポも正気を失ったように掃除をしてしまう。充実するのではなく、どれだけ早くするかという灰色の男の論理に完全にはまってしまう。

町の子どもたちも施設に入れられる。施設は人間社会が上手く機能するためにいろいろな人を収容する。近代では社会の周縁にいる人が施設に押し込められがち。現代では障碍者や高齢者が施設に囲い込まれる傾向がある。そういう意味ではエンデの描いている文明批判は、今の世の中で強まっている。

伊集院光氏:経済的に効率的であることが全てになってくると、規格外の人たちを受け入れない方が早いということになってくる。まさに今この状態だと。

伊集院光氏:経済的に効率的であることが全てになってくると、規格外の人たちを受け入れない方が早いということになってくる。まさに今この状態だと。

経済的であることも効率的であることも良いことではあるのだけど、あまりにもそれを追求し過ぎると歪が生まれ、そこからはみ出したものを異端とし、規格外として排除してしまうことは、物質的に豊かであっても幸せとはいえないよね。幸せの形は人それぞれだけど、社会から不適合の烙印を押される、または押して排除することは、本当の豊かさとは言えない。エンデの言いたいことはこの辺りのことなのかな?🤔

経済的であることも効率的であることも良いことではあるのだけど、あまりにもそれを追求し過ぎると歪が生まれ、そこからはみ出したものを異端とし、規格外として排除してしまうことは、物質的に豊かであっても幸せとはいえないよね。幸せの形は人それぞれだけど、社会から不適合の烙印を押される、または押して排除することは、本当の豊かさとは言えない。エンデの言いたいことはこの辺りのことなのかな?🤔

その方がその人たちのためだと言っているが、失われているのは多様性の豊かさ。

伊集院光氏:今まさにこの今読み解いてもらった第3夜の状況って、本当に今現代社会の問題とリンクしてるから、最終話どうなっていくのか?

伊集院光氏:今まさにこの今読み解いてもらった第3夜の状況って、本当に今現代社会の問題とリンクしてるから、最終話どうなっていくのか?

エンデが今作を書いたのは1973年。オイルショックがあって、日本ではずっと続いていた高度成長が明確に終わった時期なんだよね。その感じは世界的にもそうだったのかしら? エンデの生まれたドイツも敗戦国で、そこから東西ドイツが分断して、この時期にはベルリンの壁が存在していた。そして米ソの冷戦時代の真っただ中。その中で、経済的で効率的であることが求められ、人々が豊かさを失っていくことに危機感を感じていたということなのでしょうけれど、それが現在ではさらに加速している感じが興味深く、ちょっと怖い😅

エンデが今作を書いたのは1973年。オイルショックがあって、日本ではずっと続いていた高度成長が明確に終わった時期なんだよね。その感じは世界的にもそうだったのかしら? エンデの生まれたドイツも敗戦国で、そこから東西ドイツが分断して、この時期にはベルリンの壁が存在していた。そして米ソの冷戦時代の真っただ中。その中で、経済的で効率的であることが求められ、人々が豊かさを失っていくことに危機感を感じていたということなのでしょうけれど、それが現在ではさらに加速している感じが興味深く、ちょっと怖い😅

次回は最終回! 楽しみ✨

100分de名著:毎週月曜日 午後10:25~10:50 Eテレ

100分de名著:毎週月曜日 午後10:25~10:50 Eテレ

100分de名著

100分de名著

Wikipediaから引用

Wikipediaから引用

【tv】100分de名著「モモ」(第3回)

【tv】100分de名著「モモ」(第3回)

朗読:のん(朗読部分については、印象的な部分のみの抜粋もしくは要約となっております🙇)

朗読:のん(朗読部分については、印象的な部分のみの抜粋もしくは要約となっております🙇) 「どこにもない家」にはたくさんの時計があった。珍しい光景に目を見張るモモ。そこへ優しそうなおじいさんが現れる。

「どこにもない家」にはたくさんの時計があった。珍しい光景に目を見張るモモ。そこへ優しそうなおじいさんが現れる。 伊集院光氏:人間が感覚的な軸みたいなものを失うというか、そこがブレた時に他の軸を欲しがることがある。他者からの。最新のことで言うと、先にグルメサイトを見て点数を確認してからじゃないと、おいしいと思えないという関係に似ている?

伊集院光氏:人間が感覚的な軸みたいなものを失うというか、そこがブレた時に他の軸を欲しがることがある。他者からの。最新のことで言うと、先にグルメサイトを見て点数を確認してからじゃないと、おいしいと思えないという関係に似ている? せっかく行くのだから失敗はしたくないし、だったら評判はどうだろうと思うのは普通のことだよね? その評価を数値化してあれば分かりやすいから、参考にするのはありなのかな? あくまで参考にしつつ、自分の基準で店の雰囲気、味、その時の会話など、全てをひっくるめた「時間」を楽しめたならそれは「豊かな時間」ということなのかも?🤔

せっかく行くのだから失敗はしたくないし、だったら評判はどうだろうと思うのは普通のことだよね? その評価を数値化してあれば分かりやすいから、参考にするのはありなのかな? あくまで参考にしつつ、自分の基準で店の雰囲気、味、その時の会話など、全てをひっくるめた「時間」を楽しめたならそれは「豊かな時間」ということなのかも?🤔

ネタバレありです! 結末にも触れています!

ネタバレありです! 結末にも触れています!

coco投稿

coco投稿

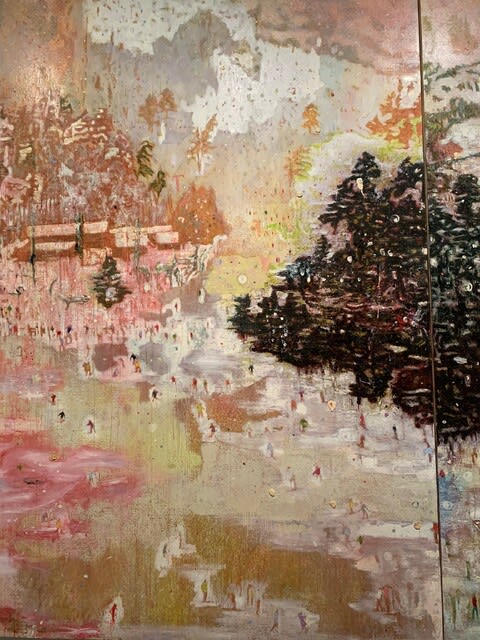

😲 淡い色合いの風景画のようだけど、よく見るとスキーヤーが細かく描かれているんだよね。おもしろい✨

😲 淡い色合いの風景画のようだけど、よく見るとスキーヤーが細かく描かれているんだよね。おもしろい✨