【Hatchi】お鼻見

嫌なことばかりなので #お鼻見 pic.twitter.com/G1shstdObD

悲しいニュースや嫌なニュースばかり😢 趣味の映画鑑賞は家でもできるし、引きこもるの嫌いじゃないけど、先が見えないのはストレスが溜まる😫

気が滅入る中、素敵なハッシュタグを見つけたので便乗! ペットの鼻を映した画像に #お鼻見 のタグ✨

ということで、ウチのはっちゃんの #お鼻見 をドゥゾ♪(っ'ω')っ))

鼻ピンクでカワイイ😍

【Hatchi】お鼻見

嫌なことばかりなので #お鼻見 pic.twitter.com/G1shstdObD

悲しいニュースや嫌なニュースばかり😢 趣味の映画鑑賞は家でもできるし、引きこもるの嫌いじゃないけど、先が見えないのはストレスが溜まる😫

気が滅入る中、素敵なハッシュタグを見つけたので便乗! ペットの鼻を映した画像に #お鼻見 のタグ✨

ということで、ウチのはっちゃんの #お鼻見 をドゥゾ♪(っ'ω')っ))

鼻ピンクでカワイイ😍

【Hatchi】はっちゃん鳴き声

はっちゃんの鳴き声撮れた! ごはん待ちなので主張強め😅 でも、かわいい声で鳴きます✨

ごはん待ち鳴き声撮れた😊 #保護猫 #家猫修行中 #ハチワレ pic.twitter.com/6Yrapv2Lbz

— maru 𓆸 (@maru_a_gogo) March 26, 2020

カワイイ😍 最近はしっぽで返事してくれるようになった😃

【shopping】ARABIA スンヌンタイ ティーカップ

#scope_japan で #ARABIA スンヌンタイのティーカップ届いた✨先日買った16.5cmと組み合わせるとカップ&ソーサーになる😊かわいい💕クッションにルートブルック展のポスター入っててビックリ😳 pic.twitter.com/rTaCdcSvqA

— maru 𓆸 (@maru_a_gogo) March 24, 2020

楽天スーパーセールのタイミングで発動した人気北欧ショップ scopeさんの1+1=1のバグ企画で、フィンランドの陶器メーカーARABIAのスンヌンタイ16.5cmプレート2枚を1枚分の値段で購入した✨ その時の記事は

scopeさんの1+1=1のバグ企画で、フィンランドの陶器メーカーARABIAのスンヌンタイ16.5cmプレート2枚を1枚分の値段で購入した✨ その時の記事は コチラ

コチラ

で、この時にソーサーを大量出荷してしまったため、カップ&ソーサーのティーカップが大量に余ってしまったということで、現在開催中のお買物マラソン開催前に特別価格での販売開始!

scopeさんは今年20周年ということで、現在Instagramで平日の朝プレゼント企画を開催中。なのでInstagramで通知を受け取る設定にしている。通知を受けて企画を知り直ぐにチェック! 思わずポチってしまった😅

ホントは2個行きたいところだったのだけど、スーパーセールで色々買ったし、MMS2020のチケットも買っちゃったし、マラソン期間中にはっちゃんのごはんとトイレの砂も買わなきゃだしってことで1個のみ😢

先日買った16.5cmのプレートと合わせると、カップ&ソーサーになる。ずんぐりした形で黄色がカワイイ😍 ずっしりと肉厚なのと、持ち手の穴がちょっと狭めなのがちょっと持ちにくいかな🤔 でもかわいいのでOK。近々、ケーキ的なもの買ってくる!

そして、クッション材として使われていたのはなんと! 2020年4月25日から開催予定のルート・ブリュック展のポスター😲 これ凄くないですか? これは去年、東京駅ステーションギャラリーで開催された企画展の巡回かな? 新型コロナの影響で延期にならないといいのだけれど・・・

|

|

現在、カップとソーサーのバラ売りはしていないらしい。2個買っておけばよかったーーーー😫💦

会社で貰ったバスクチーズケーキ的なものをセットで食べてみた!

会社で貰ったバスクチーズケーキ的なものをセットで食べてみた!

素敵😍

毎度のGoogleのロゴがこんなことに!

バインミーを称えて!

バインミー大好き😍

毎度の Wikipediaによりますと・・・

Wikipediaによりますと・・・

バインミー(ベトナム語: bánh mì, bánh mỳ)は、

(本来は単に「パン」を意味する。「パン」の総称であり、

フランスパン、食パンなどは全てバインミーである)。

長さ20センチメートルほど(bánh mì queなど細長いものも存在する)の

柔らかいフランスパン(バゲット)に切り込みを入れ、

野菜、ハーブ類、肉などをはさみ、

ヌクマム(魚醤)などのソースを振り掛ける。

携帯性のよさから屋台だけでなく、

新聞紙に包んでも売られる庶民のファーストフード。

同じくフランスの植民地支配を受けたカンボジア、ラオスでも一般化している。

とのことで、バインミーという名前は・・・

ベトナム語での一般的な名称は、

bánh mì kẹp(バイン・ミー・ケップ:"kẹp"は「挟む」の意味)、

bánh mì thịt(バイン・ミー・ティット:"thịt"は「肉」の意味)や

bánh mì pa tê(バイン・ミー・パーテー:"pa tê"はパテの意) だが、

省略して単に「バインミー」と呼ぶことが多い。

とのことで、歴史は・・・

19世紀末のフランスによる植民地支配後、

パン食の文化がベトナム全土に広がった。

ベトナムのフランスパンには米粉が入っており、

また非常に空気を多く含んだ軽い食感であるのが特徴である。

とのことで、レシピは・・・

パテはレバーペーストの他、鴨や魚のペーストを用いる例もある。

あひるや豚の丸焼きを切り出した物など、店ごとに工夫をしている。

個人的には紅白なますとチキンが好きかな😌

夜中の1時半ごろGoogleみたけど変わってなかった💦

何故このタイミングでバインミーを称えるんだろう🤔

こちらの記事( バインミーを称えて|Google.com)によりますと、

バインミーを称えて|Google.com)によりますと、

2011年3月24日にOxford English Dictionaryに登録されたからなのだそう。

( ゚Å゚)ホゥ

検索画面のロゴはこんな感じ

Chúc mừng kỷ niệm

バインミー食べたい!🌭

早く新型コロナ落ち着いてくれーーー🙏🙏🙏

【Hatchi】はっちゃんごはん待ち

ごはん準備待ち→移動→ごはん待ち🐈かわいい😍 pic.twitter.com/prBnml3MlE

久々はっちゃんの記事。昼間はっちゃんをケージから出すことにしてから一ヶ月。その時の記事は コチラ 夜はケージの中のベッドで寝ていて、寒い時期はケージを毛布で覆っていたので、朝はこの毛布を上げてケージの扉を開けるところから始まる。

コチラ 夜はケージの中のベッドで寝ていて、寒い時期はケージを毛布で覆っていたので、朝はこの毛布を上げてケージの扉を開けるところから始まる。

最初の頃はケージを開けても出てこず、ごはんをセットして部屋から出ると、人間がいなくなったことを確認して出て来ていた。ごはんを食べた後は窓際に置いたクッションの上でくつろいで、夕方になるとケージ内のベッドに戻っていることが多い。

夕方にまたごはんをあげると、人間が出て行ってからごはんを食べて、またベッドに戻っているので、夜トイレをケージに戻して、毛布を掛けて寝るというパターンだった。

そんな感じのルーティーンになって2~3週間。朝、既にベッドの中に座って待っているようになった。毛布をめくるとニャーニャー鳴く。ケージを開けると伸びをしながら出て来る。

ごはんは待ちきれずに食べ始める時もあれば、やっぱり人間が出て行かなければ食べない時もあるけど、あきらかに態度が変わって来た😃

夕方のごはんの時も同じ。ケージ内に戻っている時もあれば、外に出ている時もあるけど、いずれにしてもごはんの時間になると座って待っていて、ニャーニャー鳴いて催促。ごはん待ちの距離も縮まっている。

はっちゃんのいる部屋は旧弟の部屋で、弟が家を出てからは先代猫アガサの部屋として使っている。窓際に以前使っていたダイニングテーブルが置いてあり、ここでごはんの準備をするのだけど、先日はこの直ぐ下でごはん待ちしてた! うれしかったので激写📸

はっちゃんの足元と手前にあるしみは先代猫アガサがカボチャを食べて吐いてしまった跡💦 晩年のアガサはちょっと痴呆症が出ていたのか、食欲が大変なことになり以前は食べなかった野菜まで盗んで食べるようになってしまっていた😢

ふと目を離したら移動してさらにごはん待ちしてた! 雑誌の付録のムーミンのプレートは、自分の部屋でコーヒー飲んだりする時に使っていたのだけど、はっちゃんのごはん用にした。少し高さがある方が食べやすいそうなので、何か台になりそうな物を探しているのだけど、いい感じの物が見当たらない💦 100キンで木材買ってきてDIYしようかな🤔

IKEAで購入した人形用ベッドは1回乗っただけ。実はキャットタワーも購入して必死で組み立てたのだけど、これは1回も乗っていない😢 基本は窓際に置いたクッションの上で寝ている。でも、脚を伸ばして寛いでいるし、部屋を覗きに行くと必ずニャーと鳴く。最近はシャーされることもほとんどない。

1日のルーティーンも覚えたようだし、少しずつ慣れて来たのかなと思っている。この先、はっちゃんがどこまで人間に懐いてくれるのかは分からない。スリスリして欲しいし、抱っこしたい。でもまずは、はっちゃんが心からリラックスしてヘソ天してくれたらうれしいな😃

今年中に健康診断や予防接種のために病院に連れて行きたいのだけど、ちょっと難しいかな~🤔

毎度のGoogleのロゴがこんなことに!

センメルヴェイス・イグナーツの手洗い提唱を称えて

すみません💦どなたでしょう?

毎度の Wikipediaによりますと・・・

Wikipediaによりますと・・・

センメルヴェイス・イグナーツ・フュレプ

(ハンガリー語: Semmelweis Ignác Fülöp 1818年7月1日 - 1865年8月13日)

または

イグナーツ・フィーリプ・ゼメルヴァイス (ドイツ語: Ignaz Philipp Semmelweis) は、

消毒法の先駆者として知られ、「母親たちの救い主」とも呼ばれる。

19世紀中ごろには産褥熱の発生数が多く、産婦の死亡率も高かった。

特にウィーン総合病院第一産科では、

一般的な助産師による出産と比べ死亡率が3倍も高くなっていた。

ここに勤務していたセンメルヴェイスは、産褥熱の発生数を調査し、

1847年、産科医が次亜塩素酸カルシウムで手を消毒することで

劇的に産婦の死亡率を下げることが出来ることを発見し、

"Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers"

産褥熱の病理、概要と予防法)と題した本にまとめて出版した。

センメルヴェイスは手洗い法が

死亡率を1パーセント未満にまで下げられる科学的な証拠を数多く示したが、

この方法は当時の医学界に受け入れられず、

むしろ彼に怒りを示したり嘲笑したりする医師さえいた。

1865年、センメルヴェイスは神経衰弱に陥り、精神科病棟に入れられた。

そしてここで衛兵に暴行を受けた際の傷がもとで、47歳にして膿血症で死去した。

しかし彼の死後数年を経て、

ルイ・パスツールが細菌論を、ジョセフ・リスターが消毒法を確立し、

センメルヴェイスの理論は広く認められるようになった。

とのことで、なんと悲しい😢

何事も先駆者は受け入れられないことが多いけれど、

なにも怒りを示したり嘲笑することないのに😠

Wikipediaのページは盛りだくさんで、

グラフなども表示されて専門的なことが書かれている様子。

自分にはサッパリ分からないので抜粋も出来ず😅

ということで、序文部分を全コピして終了といたします🙇

残りはWikipediaで!

このタイミングでロゴになったのは、

間違いなく新型コロナウィルス対策用だよね。

日本では早くから、うがい手洗いだと言われていたけど、

ホント手洗いって大切なんだね😌

このロゴは動画になっている

▶で再生YouTubeが再生される

どうやら動画はWHOの手洗い方法のガイドラインを基に作られているらしい?

Today’s Doodle follows the official guidelines on

how to properly wash your hands from the World Health Organization.

Learn more handwashing tips from the WHO:

と、YouTube動画にコメントがあった

ということで、動画も貼っておく😌

Recognizing Ignaz Semmelweis and Handwashing

検索画面のロゴはこんな感じ

うがい手洗いしっかり頑張ろう!

【tv】ぶらぶら美術博物館「ルネ・ラリック展」

開催中の美術展などを紹介する番組。今回は東京都庭園美術館で開催中(2020.03.17現在、新型コロナウィルス対策で休館中)の「ルネ・ラリック展」を取り上げていた。アール・デコの館として有名な庭園美術館は、実はルネ・ラリックによる装飾であふれている。そんな、庭園美術館で行われる「ルネ・ラリック展」は行きたいと思っていたので、メモ取りながら鑑賞。

休館がいつまで続くか不明で、会期もどうなるか? 実際に行けるか分からないけど、とりあえず記事にして残しておく😌

今回は、 北澤美術館所蔵のルネ・ラリック(

北澤美術館所蔵のルネ・ラリック( Wikipedia)作品220点を展示。ルネ・ラリックはアール・ヌーボー(

Wikipedia)作品220点を展示。ルネ・ラリックはアール・ヌーボー( Wikipedia)とアール・デコ(

Wikipedia)とアール・デコ( Wikipedia)を代表する人物。アール・ヌーボーの時代はジュエリー職人として人気を博し、アール・デコの時代はガラス工芸の世界に革命を起こした。

Wikipedia)を代表する人物。アール・ヌーボーの時代はジュエリー職人として人気を博し、アール・デコの時代はガラス工芸の世界に革命を起こした。

今回の解説は東京都庭園美術館の学芸員 牟田行秀氏。ご自身もラリック製品をコレクションされているそうで、ラリック愛が伝わる解説だった。日本のアール・デコ建築を代表する庭園美術館は、旧朝香宮邸だったことで有名。1933年竣工でラリックの現役時代。何故、アール・デコの邸宅を建てることにしたのか? 1925年パリで現代装飾美術産業国際博覧会(通称アール・デコ博覧会)が開催された。この時パリに滞在していた朝香宮夫妻がこれを見学したことがきっかけ。日本にアール・デコを持ち込んだ。

「ガラスレリーフの扉」

「ガラスレリーフの扉」はラリックが直接手掛けた。朝香宮邸だった時には正面玄関として使われていた。

「ランプ(孔雀)」

入口から入って直ぐの広間ではエレクトリック・エイジということで、ランプなどを展示。「ランプ(孔雀)」はガラスを本格的に始めた50歳の頃の作品。ジュエリー作品を作っていた頃もエナメル細工が得意であったこともあり、まだアール・ヌーボーの名残りを感じる。ジュエリー作家の頃、葛飾北斎( Wikipedia)など日本の影響を強く受けた。特に反復するデザイン。傘の部分に描かれている孔雀もジャポニズムの影響。作品脇に展示されているラリックの写真には、今作の原型が映っている。

Wikipedia)など日本の影響を強く受けた。特に反復するデザイン。傘の部分に描かれている孔雀もジャポニズムの影響。作品脇に展示されているラリックの写真には、今作の原型が映っている。

ルネ・ラリックは1860年生まれ。アルフォンス・ミュシャ( Wikipedia)らと同世代。父親を早く亡くし宝飾工房に入り技術を学ぶ。デザインセンスが良く20歳頃から独立し、カルティエなどから注文を得る。1900年のパリ万博で宝飾部門のグランプリを獲得している。ちなみに、ガラス部門のグランプリはエミール・ガレ(

Wikipedia)らと同世代。父親を早く亡くし宝飾工房に入り技術を学ぶ。デザインセンスが良く20歳頃から独立し、カルティエなどから注文を得る。1900年のパリ万博で宝飾部門のグランプリを獲得している。ちなみに、ガラス部門のグランプリはエミール・ガレ( Wikipedia)とドーム兄弟(

Wikipedia)とドーム兄弟( Wikipedia)。

Wikipedia)。

ラリックの新しさは宝石の質や一点物などの希少性ではなく、デザインや技巧で勝負したところ。さらに量産化したところ。1920年頃から電気を使ったランプが普及し、各家庭で必要となったことによりガラス製品も量産化されるようになった。大量生産時代に安価でたくさん出来て、芸術性と実用性を兼ね備えた物づくりを実現した。

「テーブルセンターピース《三羽の孔雀》」

「テーブルセンターピース《三羽の孔雀》」透明のガラス。ランプが仕込まれていて点灯すると光る構造。プレス成型にすることにより大量に作ることが出来る。プレス成形とは高圧の空気で型に押し付けて作る製法。また全体にサチネと呼ばれる加工を施している。サチネとはフランス語のサテンの意味で、薬剤を使って腐食させすりガラス加工すること。裏を見るとよく分かる。人力ではできない。

【大客間】

「シャンデリア《ブカレスト》」

「シャンデリア《ブカレスト》」(部分)

「シャンデリア《ブカレスト》」は68歳の頃の作品。花がモチーフだけれど、ギザギザとしていて幾何学的に表現されている。この幾何学的なのがアール・デコの特徴。何故《ブカレスト》という名前なのかは不明だけど、ラリックは作品に都市名を付けることが多い。

「花瓶《菊に組紐文様》」

菊=東洋的。青いガラスで透明部分をへこませて作り、後から透明部分を埋め込んでいるという手の込んだ作り。正面から光を当てると中から光を反射するが、裏からは光を通さない。実は透明ガラスに銀引きという加工がされており、光が銀に反射している。いろんな角度から見て欲しい。第7回装飾美術家協会サロンに出品した作品。ガラス工芸=ガレ、ドーム兄弟と言われた時代に力を見せたいという意気込みを感じる。

【大食堂】

「パイナップルとザクロ」

大食堂の照明である「パイナップルとザクロ」は朝香宮邸のためにデザインし、後にラリックのラインナップに加わった。

大食堂では「テーブルセッティング」を展示。カトラリー以外は全てラリックの作品。生活の全てをガラスでトータルコーディネートしたいと考えていた。

「グラスセット《トウキョウ》」

「グラスセット《トウキョウ》」は朝香宮邸のためにデザインされたものではないけれど、デザインした1930年当時朝香宮邸の仕事をしていたことや、都市の名前をつけることも多かったので名付けられたのではないか。気泡が真珠を思わせる。この気泡は液体を注ぎ上から見ると、円を重ねたように模様が広がって見える。牟田さんはトウキョウをコレクションされていて、パリの蚤の市で購入されたのだそう。その辺りもラリックの魅力とのこと。

【喫煙室】

「ラリック製ガラス・プレート付 香水瓶《レフルール》コティ社(瓶はバカラ製)」

喫煙室ではラリックがガラスメインに移行するきっかけとなった作品を展示。コティ社とのコラボの香水瓶。当時はまだ資金がなかったため、ラリックはプレートのみ作成し、バカラの瓶に貼り付けてコティの香水を入れて販売した。これが大ヒットとなり、資本を手に入れたラリックは工房を開き香水瓶を量産した。

「香水瓶《シダ》あるいは《女性の胸像》」

モデルとなったのは2番目の妻アリス。ここで山田五郎氏熱弁! ラリックは30歳でアリスと不倫して子供をもうけた。40歳で最初の妻と離婚が成立しアリスと結婚。しかし、直ぐに別の女性と不倫して子供をもうけている。生涯で4人の女性との間に6人の子どもをもうけており、最後の子どもは67歳の時だったのだそう。山田五郎氏は不倫を繰り返すことが許せないのと同時に、67歳で子供をもうけた元気さにビックリしたらしい😅 話を戻すとアリスはラリックにとってミューズ的な存在でだったそうだけれど、1909年に亡くなってしまったのだそう。1912年最後のジュエリー展覧会を開催しており、アリスモチーフの作品を出品。ジュエリーとの惜別。この香水瓶のエメラルドグリーンもアリスの瞳の色なのだそう。

【本館2階の小部屋】

「花瓶《ナディカ》」

今回のポスターにもなっている「花瓶《ナディカ》」のナディカとは水の妖精のこと。北澤美術館の中でも貴重な作品。取っ手は後から付けたわけではない? インジェクションという本体と取っ手を別に作り、固まる前に付けて成形する手法で作られているが、やり方が分からない。北澤美術館の首席学芸員の北澤まゆみさんは実際作業を見学し説明されたけれど分からなかったのだそう😅 サチネとの組み合わせで取っ手部分はグラデーションになっている。パチネという手法で表面着色がされている。1930年70歳の時の作品。

「花瓶《バッカスの巫女》」

1927年67歳の時の作品「花瓶《バッカスの巫女》」 バッカスというワインと豊穣の神の巫女がモチーフ。オパルセットというオパールっぽくする手法で作られている。これは添加物を混ぜて加熱を繰り返すと化学変化で青みがかった乳白色になり、オパールのような色調になるのだそう。見え方が違うのでいろんな角度から見て欲しいとのこと。オパルセットは17世紀イタリアで生まれた手法で、19世紀中ごろに再び流行した。この作品は現行シリーズでもあるそうだけれど高いらしい! おぎやはぎの小木氏が220万円まで払えると言ったところ、近い線まで行っているとのことなので、そのくらいの金額なのでしょう😅

【北側ベランダ】

「カーマスコット《鷲の頭》」

カーマスコットはラジエーターキャップ。1920~30年自動車が一般化し普及。「カーマスコット《鷲の頭》」は1928年68歳の作品。アダプターまで残るのは珍しい。

「カーマスコット《勝利の女神》」

有名なのは「カーマスコット《勝利の女神》」これはカッコイイ😍

「カーマスコット《ロンシャン》」

カーマスコットの流行が直ぐに終わってしまったのでブックエンドにした。「《ロンシャン》第2バージョン」がブックエンドになっているのだと思うけれど、この画像は見つからず😢

【新館】

「花瓶《インコ》一対」

最初にラリックを日本に紹介したのは誰なのか? 朝香宮なのか? 調査をしていたらおもしろい発見があったのだそう。実は昭和天皇なのだそう。昭和天皇( Wikipedia)は皇太子時代に半年間ヨーロッパを外遊されたそうで、1921年に内閣閣僚のお土産としてラリックの作品を持ち帰られたのだそう。今回展示の「花瓶《インコ》一対」は農商大臣の山本達雄への土産の品だったのだそう。このことから国賓がお土産とするのにふさわしいクオリティの高さだと評価されていたということが分かるのだそう。

Wikipedia)は皇太子時代に半年間ヨーロッパを外遊されたそうで、1921年に内閣閣僚のお土産としてラリックの作品を持ち帰られたのだそう。今回展示の「花瓶《インコ》一対」は農商大臣の山本達雄への土産の品だったのだそう。このことから国賓がお土産とするのにふさわしいクオリティの高さだと評価されていたということが分かるのだそう。

「花瓶《インコ》一対」は所為の作品で、型吹き成形。この型吹き成形がラリックの商才があるところで、一つの型で色を変えていくつも作ることで、コレクターの心をつかむことに成功した。展示室には色違いの作品が展示されているっぽい? 緑色の作品などが見えたのだけど🤔

皇太子裕仁親王殿下が外遊された翌年、1922年に朝香宮鳩彦殿下( Wikipedia)がパリへ。ご親戚の北白川宮成久王(

Wikipedia)がパリへ。ご親戚の北白川宮成久王( Wikipedia)もパリへ行かれたのだけど、この方自動車がお好きだったそうで、朝香宮とドライブに出かけて事故に遭い亡くなられたのだそう😢 朝香宮は大けがをされ、允子妃殿下(

Wikipedia)もパリへ行かれたのだけど、この方自動車がお好きだったそうで、朝香宮とドライブに出かけて事故に遭い亡くなられたのだそう😢 朝香宮は大けがをされ、允子妃殿下( Wikipedia)がパリに向かわれた。その後、朝香宮が回復されると、お二人はパリを満喫されたそうで、その流れで1925年のアール・デコ博覧会を見学されることになったのだそう。壁にはこの時のご夫妻を撮影した動画が映し出されている。これは貴重!

Wikipedia)がパリに向かわれた。その後、朝香宮が回復されると、お二人はパリを満喫されたそうで、その流れで1925年のアール・デコ博覧会を見学されることになったのだそう。壁にはこの時のご夫妻を撮影した動画が映し出されている。これは貴重!

「《受領証綴》より R.ラリック社発行の請求書 1925年4月4日付」は画像見つけられなかったのだけど、要するに朝香宮家が購入した商品の領収証。美しい筆記体で記載された領収証の右上に日本語で商品内容が記載されている。この日に購入したのは"ガラス器(電燈用)殿下御買上"とのことで「テーブル・センターピース《火の鳥》」であることが分かるのだそう。これは画像が映っていたので今回の展示作品ではないのかな?🤔

またペンダントを買われたそうで、これも画像が見つけられなかったのだけど「ペンダント《三匹の蝶》」のこと。これは第一王女妃久子様のお土産なのだそう。ここで山田五郎氏が熱弁。この妃久子様は鍋島直泰侯爵( Wikipedia)に嫁いだそうで、この鍋島侯爵も車好きで有名で、以前番組で訪れたトヨタ博物館に展示されているイスパノスイザK6という高級車を所有していたのだそう。さらに鍋島侯爵はゴルフがお好きでゴルフの鍋島と呼ばれていたらしく、これまたゴルフの宮と呼ばれた朝香宮が妃久子様の嫁ぎ先に選ぶ決め手となったとのこと。埼玉県朝霞市の名前はゴルフ場がらみで朝香宮由来なのだそう😲

Wikipedia)に嫁いだそうで、この鍋島侯爵も車好きで有名で、以前番組で訪れたトヨタ博物館に展示されているイスパノスイザK6という高級車を所有していたのだそう。さらに鍋島侯爵はゴルフがお好きでゴルフの鍋島と呼ばれていたらしく、これまたゴルフの宮と呼ばれた朝香宮が妃久子様の嫁ぎ先に選ぶ決め手となったとのこと。埼玉県朝霞市の名前はゴルフ場がらみで朝香宮由来なのだそう😲

「デザイン画《朝香宮邸正面玄関扉》」

「デザイン画《朝香宮邸正面玄関扉》」はタイトル通り朝香宮邸の正面玄関扉のデザイン画なのだけど、今回これを実物大に拡大したものも展示さている。朝香宮邸をデザインするにあたり、フランス側とどういうやり取りをしたのかは実は謎の部分が多く、資料もこのデザイン画しか残っていないのだそう。このデザイン画にはラリックの自筆で"これがトウキョウで選ばれたモデル、人物を薄布で覆うこと"と書かれている。この鋳型の鋳造が残されており、何というタイトルなのだろうと期待した牟田さんは"トウキョウのドアの取っ手"と書かれていてガッカリしたのだそう😞

4つの案が提案されて、右端のデザインが選ばれた。ただし、裸はダメということで薄布を着せることという注文がついたということらしい。宮家の邸宅なので来客も多く、またこのデザインはドアの取っ手となっていたため、毎回裸体を握るのはまずいということになったのでは? 牟田さんは当初、この裸のデザインに朝香宮殿下はOKで妃殿下がNGだったと考えていたけれど、むしろ逆だったのではないかと思っているのだそう。

ラリックは1945年に亡くなった。ラリックがアール・デコを作ったと言っても過言ではなく、新しい時代を作った。素材や一点物の希少性ではなく、デザインで勝負したこと、量産化したことが最大の功績。

日本美術の影響を受けていることもありアール・ヌーボーが好きだけど、暮らしの中に取り入れることを考えるとアール・デコの方が暮らしやすい。日常の中に芸術を落とし込んだということがラリックの功績ということなのでしょうかね。庭園美術館は大好きな美術館。アール・デコの館で見るラリック作品✨ これは見たい! どうなる? 早くコロナ終息してくれーーーー😫

ぶらぶら美術博物館:毎週火曜日 21:00~22:00 @BS日テレ

ぶらぶら美術博物館:毎週火曜日 21:00~22:00 @BS日テレ

【shopping】ARABIA スンヌンタイ 16.5cm プレート

#scope_japan からスンヌンタイ届いたー✨1枚の値段で2枚買えちゃう1+1=1のバグ企画で思い切ってポチ👉🏻かわいい😍そして相変わらず写真ヘタクソ😢 pic.twitter.com/hwE038V52c

2020年3月11日まで開催されていた楽天スーパーセール。北欧ショップ scopeでスゴイ企画が開催された! 1+1=1というバグが起きたという企画で、1個分の価格で2個買えるというもの。これは時々発動するscopeの名物企画。今回発動したのは北欧食器メーカーARABIAのスンヌンタイ16.5cmプレート。

scopeでスゴイ企画が開催された! 1+1=1というバグが起きたという企画で、1個分の価格で2個買えるというもの。これは時々発動するscopeの名物企画。今回発動したのは北欧食器メーカーARABIAのスンヌンタイ16.5cmプレート。

ARABIAの大人気シリーズであるパラティッシの50周年を祝して、パラティッシのデザイナーであるビルガー・カイピアイネンがデザインしたこのスンヌンタイシリーズが復刻。スンヌンタイとはフィンランド語で日曜日という意味。

復刻するやいなや北欧インテリアブロガーさん達がこぞって購入。とにかくかわいくて自分も憧れてた。でも復刻版とはいえなかなかのお値段でね😢

そんな時たまたま昼休みにメールチェックしたscopeからのメルマガでバグ企画を知り、慌ててショップに行ってみたところ、まだ在庫アリ! 16.5cmって使わないかもと思いつつ、迷っている暇はない! 貯まったポイントで買ってしまえ! ということでポチ。

発送メールを受け取っていたので、何かおいしいものを買って帰ろうと考えた。地元駅の週替わり店舗SWEETS BOXで THIRD SUGARでシュークリームを購入✨ しかしちょっとサイズが合わなかった💦 しかも写真が下手😫

THIRD SUGARでシュークリームを購入✨ しかしちょっとサイズが合わなかった💦 しかも写真が下手😫

残念ながら魅力が伝わりにくいのだけど、厚みがあってずっしりとした質感。黄色の柄もカワイイ! 少し深さもあるのでフルーツを盛ってもよさそう。16.5cm使いやすいかも。シュークリームもおいしかった😋

ということで大満足✨

25cmオーバルが欲しくなって困っている😅

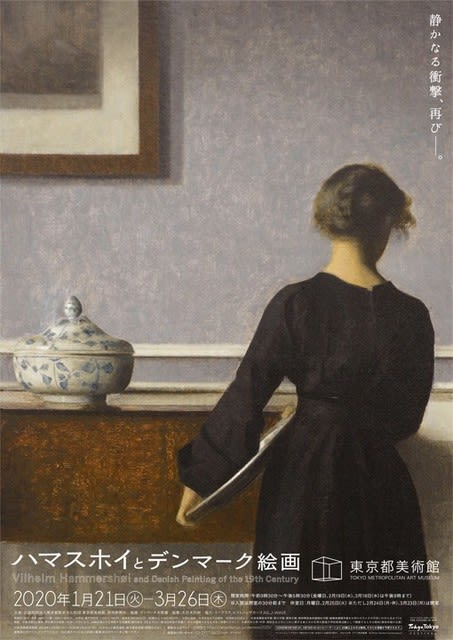

【tv】ぶらぶら美術博物館「ハマスホイとデンマーク絵画」

開催中の美術展などを紹介する番組。今回は東京都美術館で開催中(2020.3.10現在新型コロナウィルス対策で休館中)の「ハマスホイとデンマーク絵画」を取り上げていた。3月3日に放送することは知っていたので、番組を見てから見に行く予定だったのだけど、新型コロナウィルスのおかげで予定が変わり先に見てしまった💦 記事は コチラ。

コチラ。

でも、不足している知識を補うためにメモ取りながら見たので、記事として残しておく😌

東京都美術館に行く前に、原宿のニコライバーグマン ノム( 食べログ)で食事をしてた。フレッシュフラワーボックスで有名な

食べログ)で食事をしてた。フレッシュフラワーボックスで有名な ニコライバーグマンのカフェで、フリッツ・ハンセンの椅子や、ルイス・ポールセンの照明などが使われている。山田五郎氏愛用のアルネ・ヤコブセンのエッグチェアもあり✨ そして食事はロイヤルコペンハーゲン! 行きたい😍

ニコライバーグマンのカフェで、フリッツ・ハンセンの椅子や、ルイス・ポールセンの照明などが使われている。山田五郎氏愛用のアルネ・ヤコブセンのエッグチェアもあり✨ そして食事はロイヤルコペンハーゲン! 行きたい😍

さて、上野に移動して東京都美術館へ。今回の解説は学芸員の高城靖之氏。とても分かりやすい解説だった。

2008年以来12年ぶりのハマスホイの企画展。ヴィルヘルム・ハマスホイ( Wikipedia)は19世紀末から20世紀の画家で、生前はとても人気があったけれど、亡くなった後時代遅れとされ忘れ去られていた。1980~90年代に再評価され人気に。自分の感想記事にフェルメールっぽいと書いたけど、ハマスホイって"北欧のフェルメール"って呼ばれていたのね😲 知らなかったよ😅

Wikipedia)は19世紀末から20世紀の画家で、生前はとても人気があったけれど、亡くなった後時代遅れとされ忘れ去られていた。1980~90年代に再評価され人気に。自分の感想記事にフェルメールっぽいと書いたけど、ハマスホイって"北欧のフェルメール"って呼ばれていたのね😲 知らなかったよ😅

クレステン・クプゲ「パン屋の傍の中庭、カステレズ」

デンマーク黄金期1800~64年。1814年ナポレオン戦争で貴族が没落し市民階級が胎動。市民階級が絵画を買うようになった。市民の家に飾るため小さい作品で身近な風景が好まれた。クレステン・クプゲの父親はカステレズ城塞の中にパン工房を開いていた。城塞感ゼロ。中央に馬車が配置されており、よく見ると子供が2人遊んでいる。これは屋外で描かれたのか? だとすると印象派より早いのではないか? 屋外でスケッチをしてアトリエで描いている。印象派は全て屋外で描いている。

ダンクヴァト・ドライア「ブランスー島のドルメン」

ドルメンというのは巨石記念ってメモしてるけど、巨石記念ってなんだろう🤔 記念碑かな? とにかくドルメンは2基あるそうで、そのうちの1基を描いているのだそう。奥に馬車が描かれていてドルメンの大きさが強調されている。ブランスー島はパンケーキアイランドと呼ばれる平らかな土地で、デンマーク的なのだそう。

この時期は愛国主義的な作品が多く描かれ、古代の遺跡やお城などがデンマークの風景と共に描かれた。ナショナルロマン主義。"シェラン島有名、コペンハーゲン、デンマーク島の国、ユラン半島荒々しく好まれない"とメモがあるけど、何のことか分からない😅 とにかく、近代化で風景が失われてしまい、自然を求める動きがあり、画家たちはコペンハーゲンから電車で7時間かかるスケーインへ向い、芸術家村が出来てスケーイン派と呼ばれるようになる。スケーインはアンデルセンも訪れている。

ミケール・アンガ「ボートを漕ぎ出す漁師たち」

船出ではない。大しけによる海難事故の救助に向かうところ。"事故多いが何の事故かは描かない”とメモが残っているのだけど、これはアンガの作品のことを言っていたのだと思う。アンガは村唯一の宿屋を営むブランドム家の娘と結婚する。このアナ・アンガも画家。"実家の近く"とメモがあるけど何のことか分からない😣 アンデルセンもと書いているのはアンデルセンも泊まったということかな。

ピーザ・スィヴェリーン・クロイア「朝食ー画家とその妻マリーイ、作家のオト・ベンソン」

ヒュゲってる。この時、オト・ベンソンは母親を亡くしたばかりで、クロイアを訪れているのだそう。画面が明るい。クロイアはハマスホイより前に国際的に評価を得た画家。"奨学金でレオン・ボナの画塾で学ぶ"というメモは、ハマスホイから矢印が伸びているのだけど、奨学金を得たのがハマスホイなのか、クロイアなのか分からない💦 人物の服や、壁紙、食器など青と黄色の繰り返し。色彩感覚や明るさなど印象派的。

ピーザ・スィヴェリーン・クロイア「スケーイン南海岸の夏の夕べ、アナ・アンガとマリーイ・クロイア」

クロイアは「スケーイン南海岸の夏の夕べ、アナ・アンガとマリーイ・クロイア」などの"青い絵"シリーズで人気の画家。抒情的できれいな絵が人気となり、スケーインも人気となった。

クレスチャン・モアイェ=ピーダスン「花咲く桃の木、アルル」

2階は19世紀末のデンマーク絵画。アカデミーに反発した若い画家たちの作品が中心。「花咲く桃の木、アルル」を描いたピーダスンは1888年にアルルに滞在していたゴッホと交流した。ゴッホの作品でよく似た構図のものがある。

ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ「桃の木(マウフェの思い出)」

「桃の木(マウフェの思い出)」に似ているので、同じ日に描いたかもしれない。ゴッホの影響を感じる。間違いないく同じ場所を描いていると思う。好みの問題だけど個人的にはゴッホの方が好きだな。

ユーリウス・ポウルスン「夕暮れ」

ポウルスンは風景をじーっと観察して、翌日思い出して描くという手法だったそうで、描かれているのは記憶の中の風景。山田五郎氏によるとシュルレアリスム的とのこと。シュルレアリスムをあまりちゃんと理解していないのだけど、個人的にこの作品はとてもひきつけられた。全体的にぼんやりとしたタッチは幻想的だし、ドーム兄弟のガラス作品のようにも感じる。ポウルスンはアカデミー在学初年度でデビューし、後にアカデミーの教授になったそうで、とても才能があったということなのかな。

ラウリッツ・アナスン・レング「遅めの昼食、新聞を読む画家の妻」

19世紀末もヒュゲを描く。これはブランチなのか? テーブルの脚の形がシャレている。番組内では語られなかったけれど、今作に表示されていた説明から補足すると、レングは貧しい生まれで、貧しい人々を描いていたけれど、20歳年下の妻と結婚してから妻中心の絵を描くようになったのだそう。で、この作品にも描かれている妻は陶器で有名なケーラー家の出身なのだそう。ケーラーのマノ持ってたけど割ってしまったのだった😣

ピーダ・イルステズ「縫物をする少女」

描かれているのはイルステズの娘。幸せな光景? 娘に対して椅子が高すぎるし机と離れている。娘を描きたいというよりも、モデルとして配置したのではないかとのことだった。ヒュゲを表現したのではなく、室内を描きたくて娘もモチーフとしたのではないか。たしかに高すぎる椅子に座っていることで、娘のかわいさを引き立たせるというよりも、全体のバランスを取ったのかなという気はする。

19世紀末、画家たちは自分たちの家の室内を描いた。ヨーロッパ的な小さな幸せ。特にデンマークでは室内を飾るために室内を描く国であった。こじんまりとした何でもないようなことが幸せ。部屋や空気を描きたい。ペットを置いたら? それは邪魔。静かな雰囲気を大切にした。

イルステズはハマスホイの妻の兄。作品がハマスホイっぽい。イルステズの室内画には子供がいるので、まだヒュゲっぽい雰囲気がある。

ヴィルヘルム・ハマスホイ「室内」

今展はハマスホイ作品が40点! しかし、いきなり「室内」で、暗い、誰か死んでしまった? という出演者の感想😅 妻イーダが後ろを向いているため、表情から読み取ることができず想像をかき立てる。顔を描くと個性が出てしまう。デンマークの美術館にあるハマスホイのパレットには白と色の違う灰色が3つ残されている。今作も白・灰色・ベージュで描かれており、輪郭をぼかしタッチも粗い。夢の中の風景のような感じ。細かく描くべきところもボカシ。

ヴィルヘルム・ハマスホイ「背を向けた若い女性のいる室内」

代表的な作品。ストランゲーゼ30番地の室内。この家が創作意欲を刺激した。古い建物や家具が好きで集めていたのだそう。時間の堆積を感じる作品。ピアノの上のパンチボウルはロイヤルコペンハーゲン。このパンチボウルも展示されているけれど、割れてしまったために蓋をしめても隙間が空いており、それが絵にも描かれているため、このパンチボウルがハマスホイの持ち物であることが分かるのだそう。

山田五郎氏によると、ロイヤルコペンハーゲンはしばしばこのパンチボウルを復刻するそうで、5年前にも販売されてたらしい。でも、お値段なんと75万円😲

ヴィルヘルム・ハマスホイ「ピアノを弾く妻イーダのいる室内」

手前のテーブルに置かれたトレイも公開されている。"日本で公開されている唯一"とメモが残っているけど何のことか分からない💦 ストランゲーゼ30番地から新しい家を挟んでブレズゲーゼ25番地に引っ越し。モダンな暮らしをする決意をして引っ越した新しい家には1年しか住んでいない。古い家自体が創作意欲。イーダのいる奥の部屋は奥行きが浅すぎる。ピアノの音も感じない。失われていくものを描こうとしていたのではないか。

ヴィルヘルム・ハマスホイ「室内、開いた扉、ストランゲーゼ30番地」

内覧会? もしくは夜逃げ? 1905年ストランゲーゼ30番地に住んでいる。家具を実際動かしたのか、頭の中で消したのか? 扉の歪みは意図したものではなく、カンバス自体の歪みなのだそう😲 木枠よりドアが大きくて閉まらないのでは? あえてそう描いている。床のシミは珍しく生活感を感じる。時間の堆積。誰もいないけれど誰かいる感じ。

ヴィルヘルム・ハマスホイ「室内ー陽光習作、ストランゲーゼ30番地」

ストランゲーゼ30番地は広い家でいろんな部屋があった。右の木枠の歪みもカンバスの歪み。ドアの取っ手がないのは窓の光を目立たせたいために邪魔だった? シュルレアリスム的。夢の中にいつも出て来るあの部屋的な雰囲気。愛してやまない自分の部屋。ヒュゲと通じる。時間の化石。陰影の表現が上手い。光のとらえ方。

番組見てから一週間経ってしまったし、必死にメモ取ったのだけど意味不明なものが多い😫 適当に補完したので、解説の方の意図したこととは違ってしまっているかも?🤔 とはいえ、やっぱりこうやって解説してもらうと、見るべき箇所というのがよく分かる。「室内、開いた扉、ストランゲーゼ30番地」の歪みは意図的ではないとか驚愕! 番組見てから見に行きたかったけど、新型コロナウィルス対策で再開がいつになるか分からない状況からすると、思い切って見に行ってよかった😌

ぶらぶら美術博物館:毎週火曜日 21:00~22:00 @BS日テレ

ぶらぶら美術博物館:毎週火曜日 21:00~22:00 @BS日テレ

毎度のGoogleのロゴがこんなことに!

2020年国際女性デー

毎度のWikipediaから引用!

国際女性デー(こくさいじょせいデー、英語: IWD; International Women's Day)は、

記念日の一つである。

毎年3月8日。

国際婦人の日(こくさいふじんのひ)、国際婦人デー(こくさいふじんデー)、

国際女性の日(こくさいじょせいのひ)などとも呼ばれる。

1910年にデンマークのコペンハーゲンで行なわれた国際社会主義者会議で

「女性の政治的自由と平等のためにたたかう」

記念の日とするよう提唱したことから始まった。

国連は1975年(国際婦人年)の3月8日以来この日を「国際婦人デー」と定め、

現在は国際連合事務総長が女性の十全かつ平等な社会参加の環境を整備するよう、

加盟国に対し呼びかける日となっている。

その後、

国連は2010年7月2日の国連総会で「女性に関わる国連の活動と組織改訂」について決議、

4機関を統合し「ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関」

略称 UN Women を設立している。

この機関はそれまで独自の活動をしてきた4機関

すなわち略称 DAW(国連経済社会局女性の地位向上部)、

略称 INSTRAW 国際連合経済社会理事会国際婦人調査訓練研究所、

略称 OSAGI(国連ジェンダー問題特別顧問事務所)、

略称 UNIFEM(ユニフェム)(国連女性開発基金)が一組織にまとまって、

2011年1月1日より活動を開始する。

とのことで、日本の状況は・・・

日本では1923年3月8日、社会主義フェミニスト団体赤瀾会が初の集会を開催。

女性の地位向上の施策を政府に提言する目的で

婦人に関する諸問題調査会議を設置し2年間にわたり調査を行うと、

1974年3月29日に『現代日本の女性の意識と行動』を発表する。

2003年6月には、

来賓に緒方貞子元国連難民高等弁務官と

当時のユニフェム事務局長ノエリーン・ヘイザーを迎えてシンポジウムを開いた。

UN Women 設立に伴ってNGO 国際婦人年連絡会 (International Women's Year Liaison Group)、

公益財団法人アジア女性交流・研究フォーラム、

財団法人横浜市女性協会(現・公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会)の

国内の3団体を中心に日本国内委員会を設けると、

2011年3月に UN Women 承認の民間団体「UN Women 日本国内委員会」と

名称を定め中村道子が会長に就任する。

2013年11月に団体名を「国連ウィメン日本協会」と改称し

国連に関わる団体だとわかりやすくすると、

前身より継承した趣旨にそって

「ジェンダーと女性のエンパワーメントのための国連機関」の

理念を日本の社会に広めること、

さらに関係機関や民間企業に活動の支援を働きかけ、

社会に募金活動を担ってきた。

また、ユニフェム日本国内委員会(1992年 - 2010年)から募った

「支援プロジェクト」活動資金は、

後継の UN Women 日本国内委員会(2011年 - 2012年)ならびに

国連ウィメン日本協会(2013年 - )を受け皿とし、

日本政府からプロジェクト単位で拠出金を得ている。

とのこと😌

このロゴは動画になっている

▶をクリックするとYouTube動画が再生される

いくつかスクショしてみた

時代ごとに女性たちを紹介していく感じなのかな?

モノクロ部分の中央は日本女性かな?

ちょっと着物の感じが曖昧だけども😅

様々な場所で活躍する女性たちが紹介されて・・・

最後はこんな感じに

詳しくは動画をドゥゾ♪(っ'ω')っ))

International Women's Day 2020

検索画面のロゴはこんな感じ

よい国際女性デーを~