マーク・トウェイン『ハックルベリー・フィンの冒険』を読んでいる。

最初は、手元にあった野崎孝訳の<講談社世界文学全集・53巻>(講談社、1976年)で読み始めた。

原作はミシシッピ河流域の方言を多用しており、しかも(野崎解説によれば)文法を無視した文章もあるということで、訳者はそれらを日本の方言に置きかえるなどして訳している。東北弁のようなこともあれば、時には江戸っ子のべらんめえ調のこともある。

「雨になるって言ったじゃねえか。荷物を濡らしてのかよって言うんだ」(62頁)とか、「おらあ忘れてただよ。後宮ってのは寄宿舎ずら。子供部屋はさぞかし騒がしねえことだんべ」(93頁)といった訳文が続くのである。読みにくい。かつて井上ひさしの『吉里吉里人』を読んだときの、あの東北弁(置賜弁?)のつっかえるような読みにくさを思い出した。

野崎解説によると、トウェインは第16章まで書いたところで壁にぶつかって執筆が停滞し、最終章が完成するまでに足かけ9年かかったという(544頁)。最初の発表が1876年で、最終章は1885年に発表されている。

そこで、とにかく第16章までは頑張ってみることにした(全部で42章にプラス最終章が付いている)。しかしやっぱり引っかかる。「冒険」と銘うった小説を読むのに何でこんな苦労をしなければならないのか。いくら原作者トウェインがミシシッピ方言を使っているからといって、日本語の翻訳で日本の方言を使わなければならないのだろうか・・・。

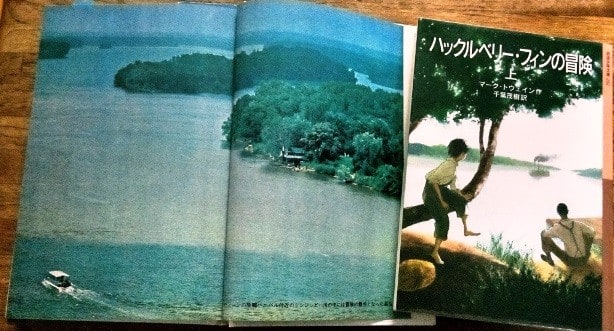

ついで、図書館で岩波少年文庫版の『ハックルベリー・フィンの冒険(上・下)』(岩波書店、2018年。上の写真)を借りてきた。

訳者の千葉茂樹氏の「訳者あとがき」には、この翻訳では方言にはこだわらなかった、ハックらの登場人物に「似非東北弁」のような不自然なことばをしゃべらせたくなかった、方言にこだわると物語を読むうえでじゃまになると書いてあった(下巻327頁)。

その通りだと思った。そこで第16章から後は、岩波少年文庫で読むことにした。そうすると(野崎訳なら「してみると」と書きそうだ)、さくさくと読むことができた。しかも挿し絵が入っている。もともと原作についていたオリジナルの挿し絵だという。ハックをはじめとする登場人物の顔貌、風体、身につけている物などがよくわかる(下の写真)。ハックとジムが乗っている筏(いかだ)も想像するしかなかったのだが、挿絵によって実体がより分かる。

岩波少年文庫版は、巻頭にミシシッピ流域の簡単な地図が付いているのも助かる。

ミシシッピ州からミシシッピ河をさかのぼると、まずは東岸がテネシー州、西岸がアーカンソー州、次いで東岸がミズーリ州、西岸がケンタッキー州、ここ(野崎訳ではケーロ、千葉訳ではカイロという町)で河は二又に別れ、東側がオハイオ川となり、オハイオ川の北側は自由州のイリノイ州になる。

イリノイに到達できれば、黒人奴隷だったジムは晴れて自由の身になることができる。しかし第22章の時点で、ハックたちはケーロ(カイロ)を行き過ぎてしまっている。

ぼくは、この地理関係を把握しないままに野崎訳を読んでいた。

しかし、千葉訳はサクサクと読むことはできるのだが、どこか違和感を拭えない。きっと原文のハックはこんなきれいな言葉で喋ってはいないだろうな、一緒に逃げている黒人奴隷のジムもこんな言葉で喋るはずはないだろうという思いが消せないのである。

しかも『ハック・・・の冒険』のテーマは、当時のアメリカに到来しつつあったいわゆる「文明社会」に対する批判である。作者のトウェインがハックにあのような言葉(方言?)をしゃべらせたのは、「文明社会」のソフィスティケートされた英語に対する反発があったからだろう。そんなハックの言葉をこんなにわかりやすい端正な日本語で読んでいてよいのだろうかという違和感を抱きながら、読んだ。

ぼくの感想では、やはりハックが標準語でしゃべるのはおかしい。標準語こそハックが嫌った「文明社会」のルールではないか。かといって野崎訳のような「似非東北弁」も読みにくい。いっそのこと「完璧東北弁」とか「完璧薩摩弁」「完璧江戸弁」で統一して訳したほうが良かったのではないか。ともかく岩波少年文庫の上巻(第22章までが収録されている)は読み終えた。

※22日に全部読み終えた。

トウェインが行き詰ったという第16章以後の各章の話の展開は、ミシシッピ河を背景に展開する前半部分とトーンがかなり違う。いかにも地方新聞に掲載された連載小説のようで、数章ごとに事件が起き、何章か後の章で決着を見るという(NHKの朝の連ドラのようなーーといってもぼくは朝の連ドラはほとんど見ていないが)展開なのである。

事件の内容も、文明社会への批判というよりもハックと(途中から突然登場する)トム・ソーヤの悪戯に近い。2人のペテン師コンビが同行することになってからはまるで別の小説のようである。映画「スティング」や「ペーパー・ムーン」なども、主人公たちが詐欺的な金儲けをするのを喝采するという趣向だったが、アメリカ人(やイギリス人)はあのようなほら話を痛快に思うのだろうか。モーム『読書案内』(岩波文庫)までもが、『ハック・・・の冒険』をフィールディング『トム・ジョウンズ』に比肩すべき悪漢小説の傑作だといっているが。

モームは、「退屈この上もない間抜け野郎のトム・ソーヤ―少年を登場させるという、へまなことを思いついて、最後の数章をだいなしにしてしまうことがなかったならば、この小説は、けだし完璧な作品となっていたことだろう」といっているが(前掲書140頁)、ぼくには、トムの登場だけでなく、「王様」と「公爵」と称するペテン師が登場する第17章以降がそもそも余計なものに思えた。

さっさとミシシッピ河をさかのぼってイリノイに到着してジムを自由にしてやればよかったのに。それだけでも、舞台になった19世紀のアメリカ南部を十分に体感することができたと思う。ただし、第17章以降にも、例えば臆病な陪審員への不信を語る個所など(野崎訳167~7頁)、トウェインの批判(これも文明批判か)に頷くところがなかったわけではなかった。

ぼくは、モーム推奨の「読みとばす読書法」(84頁)で済ませることにした。

半分まではきちんと読んだぼくの印象では、『ハックルベリー・フィンの冒険』の主人公はミシシッピ河それ自体である。

11歳で父を失い、貧しさから学校にも行けず、植字工、印刷工、地方紙記者、そしてミシシッピ河を行き来する蒸気船の水先案内人などの職業を転々としたというトウェインは、ミシシッピ河を隅々まで知りつくしていたのだろう。ミシシッピ河の描写だけは素直に伝わってくる。

ミシシッピ河は「川」といっても海のような大河で、『ハックルベリー・フィンの冒険』は、同じ岩波少年文庫でよんだアームストロングの『海に育つ』のような海洋冒険小説の趣が感じられる。乗っているのが筏といいうのがやや弱いけれど。

上の写真は、講談社版世界文学全集『ハックルベリー・フィンの冒険』の口絵写真。トウェインの故郷のミシシッピ州ハニバル近郊のミシシッピ河だそうだ。

* * *

今回もトリビアなところで、酒乱の父親の親権をはく奪して、ハックを裁判所の被後見人(a ward of court ?)にするかどうかが問題になる場面が登場する。

後見人候補者である「判事と後家さんは、法律を使って、裁判所におらをオヤジから離して、二人の中のどっちかが、おらの後見人になるようにやらせようとしたけんど」、担当した裁判官が着任したばっかりの新米で、ハックのオヤジが酒乱で浪費家でハックに暴力をふるう虐待親であることを知らなかったので、「裁判所というものは、家族のことに口を挟んで、家族を別れ別れにするなんていうことは、なるべくやっちゃいけねえとか言いやがって」(野崎訳、講談社版32頁)、オヤジの親権をはく奪せず、(ハックの状況を知っている)サッチャー判事や後家さんを後見人に選任することもしなかった。

ハックは『トム・ソーヤの冒険』でかなりの財産(6000ドルだったか?)を手にしているのだが、サッチャー判事なる人物は、ハックの権利擁護というよりもハックの財産に魅力を感じているように読めた。そんな判事も19世紀アメリカにはいただろう。

子どもの利益を守るのが産みの親なのか、裁判所(が選任する後見人)なのかは家族法の大テーマの一つで、ぼくも原則的にはハックを担当した裁判官の考え方(裁判所は家族に口を挟むな)に近いが、例外的に裁判所の介入が必要な親がいることは否定しない。

ハックの父親の場合は、今日的な考え方では親権はく奪に該当する事例だろうが、19世紀中頃の当時としては、ハックの父親の所業を「虐待」とは考えない裁判官も多かっただろう。

アメリカの親権者が近年までかなり強権をもっていたことの具体例は、D.モーア『ハリウッドのピーターパンたち』(早川書房、1987年)という本で知ることができる。ハリウッドの子役たちの親がいかに合法的に子役を搾取していたかが書いてあった。

作者トウェイン自身も親権はく奪には消極的だったのではないだろうか。こんな父親のもとに生まれたこともハックの運命だった。(後見人を任ずる)後家さんのもとで、学校に通わされ、教会に通わされる「快適な」生活はハックには耐えられなかったのである。

トウェインは、痛快冒険小説、滑稽小説ふうの小説を書きながら、本人はペシミストだったと野崎氏の解説はいう(546頁)。掲載されたトウェインの肖像写真はどれも苦虫を噛みつぶしたような顔をしている。

奴隷制を廃止した自由州に逃亡して自由の身になるという目標のあるジムに対して、ハックは文明社会に反発しながらも結局は筏で漂流するように生き続けるしかないという結末の指摘(545頁)にも同感した。

最終章で、ハックは、サリー叔母さんの養子(せがれ)になるくらいなら、インディアン地区に逃げたほうがましだと言っている(野崎訳338頁)。『冒険』が終わった後のハックはどのような生き方をしたのだろうか。

もう一つ、サリンジャーがマーク・トウェインの影響を受けたというのが今回『ハックル・・・』を読んだきっかけだったが、岩波少年文庫版についた千葉氏の訳者解説によると、すべての近代アメリカ文学は、マーク・トウェインの『ハックルベリー・フィンの冒険』から始まった、この本はすべてのアメリカ的作品の源である、とA・ヘミングウェイが書いているそうだ(下巻325頁)。

「すべての」とまで言うのは、ちょっと買いかぶりすぎではないか」。例えば、スタインベック『エデンの東』にトウェインの影響を感じることはできない。しかし、サリンジャー『ライ麦畑でつかまえて』が『ハック・・・の冒険』の影響を受けたことは間違いない。ホールデンは20世紀のニューヨークに現れたハックルベリー・フィンである。

2021年12月17日 記

2021年12月22日 追記