先日MAKIKYUが会津方面へ出向いた際には、第3セクターの会津鉄道にも乗車したのですが、その際には会津若松方から順に展望車両・トロッコ車両・お座敷車両という、特異な車両ばかりを3両連結した珍列車に乗車する事も出来ましたので、今日はこの列車に関して取り上げたいと思います。

この珍車群は「会津浪漫号」(時間帯や運行方向によって、更に花・風・星などの名称が付きます)と呼ばれる、主に週末などに運行される乗車整理券の必要な臨時列車で運行されますが、会津浪漫号の他にも貸切列車などで運行される事もあり、また会津浪漫号運転日(同列車が1.5往復運転の場合)の朝に会津田島→会津若松の片道のみ運行される臨時快速列車にも充当されます。

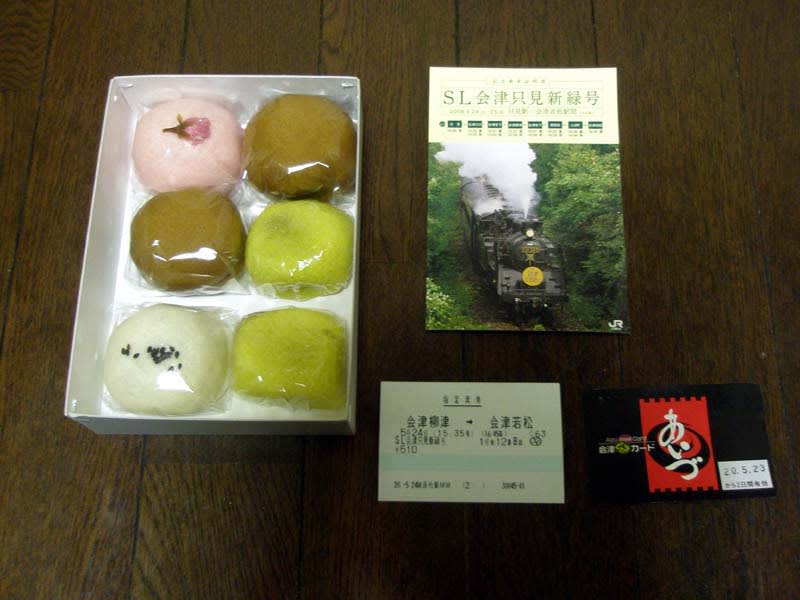

この臨時快速列車に乗車する場合は、乗車整理券は必要なく自由席ですので、普通乗車券や各種フリーきっぷ(会津ぐるっとカード・会津東武フリーパスなど、またJR只見線乗り入れ区間となる西若松~会津若松間であれば、青春18きっぷ(有効期間内のみ)などもOKです)のみで乗車でき、MAKIKYUが会津鉄道の珍車群に乗車したのはこの臨時快速列車なのですが、この列車では最前部の「風覧坊」と呼ばれる展望車のみ乗車可能で、後2両は締切となっていますので要注意です。

ちなみにこの珍車群3両の内、MAKIKYUが乗車した展望車「風覧坊」(乗車整理券を購入して会津浪漫号に乗車する場合、整理券購入時に任意の車両を選択できる模様ですが、臨時快速ではこの車両以外は締切で選択の余地はなく、必然的に展望車への乗車となります)は、JR東日本で廃車となったキハ40形の改造車で、会津鉄道ではAT-400と呼ばれる形式が付けられています。

JRグループ各社でローカル輸送用に大活躍しているキハ40形も、JR東日本ではワンマン改造を行っていない車両(他のJRでは単行用のキハ40形は殆どがワンマン改造車です)などで老朽化や余剰による廃車がボチボチ発生している状況で、廃車車両は概ね解体(中には石巻線女川駅前にある車両の様に、美しい姿で保存されている車両もありますが…)となっていますので、大幅にグレードアップして脚光を浴びる存在となっているこの車両は、JR東日本を離脱したキハ40形の中では、最も幸運な車両とも言えます。

トロッコ車両は今や一般営業でも関東鉄道常総線とJR久留里線でしか走っていない通勤型気動車・キハ30形の改造車で、こちらも会津鉄道ではAT-300と呼ばれる形式が付けられています。

最後尾のお座敷車両は会津鉄道発足時に導入された軽快気動車AT-100形の改造車で、この車両は形式変更はなく改造前と同じAT-103を名乗っています。

同形の原型は既に新型車への取替えで全て運用離脱していますし、他鉄道で導入された同形車も車齢は20年程度ながら、酷寒地での酷使などで老朽化が進んだ事もあって次々と退役していますので、この車両も今や貴重な車両になりつつあります。

この様な外観が大きく異なる3両を混成して走る姿は、例え全てが原型であったとしても充分過ぎるほど強烈なものがあり、まして3両全ての装いを改め、特殊用途の車両に改造して混結運行している事例は他に見当たりません。

会津鉄道でも「お座敷+トロッコ+展望車」の3両編成「お座トロ列車」は日本初!などとPRしている程(その気になれば、JR東日本などは容易に出来そうですが…)ですが、珍車ばかりを3両が混結して走る姿は、ただでさえ強烈な珍車それぞれを更に強調しており、会津を訪れる機会があれば是非乗車したい列車の一つと言え、「MAKIKYUのページ」をご覧の皆様も機会がありましたら、是非この会津鉄道の珍車群に乗車されてみては如何でしょうか?

写真は展望車「風覧坊」を先頭にした珍車群3両による臨時快速列車と中間に組み込まれたキハ30形改造のトロッコ車両、最後尾に連結されたAT-100形お座敷車両です。

また車内の様子に関しても、近日中に追って取り上げたいと思います。