初夏めいた黄金週間のあいだに、100本の薔薇はしずかに花びらになっていった。

昨日、ベランダのオリーブやぐみの木の根元にきれいにまいた。

そういえば、『薔薇の葬列』っていう映画があったっけ。

☆

黄金週間は思いがけず毎日のように誰かが拙宅に遊びに来た。

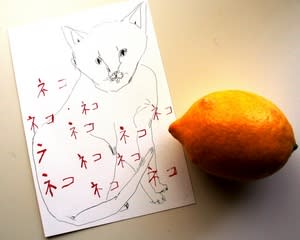

そのひとりが、ムギオくん。3歳。

帰省するふくちゃんの愛猫をお預かりしたのだ。

ニキが星になってから今月18日でまる2年、

うちに猫が、しかも黒猫がやってくるのは初めてのこと。

ニキがいつもいたソファーにいる姿を見つめているうちに、不意に涙がこぼれた。

が、彼をだっこして猫トイレの場所を教えようとしたとたん、ふくちゃんの予言通り

物陰に隠れてしまった。この瞬間から彼とのかくれんぼごっこがスタート。よくもまあこんな所に!

というような隙間にこもっては気配を完璧に隠してしまうので、見つからないこと甚だしい。

うちの何処かに別世界に通じるワープゾーンがあるんじゃないかと本気で疑ったほど(笑)

そんなムギちゃんも徐々に慣れて散策しはじめ、ちよさん姉妹にいただいた猫じゃらしに

またたびをまぶして誘惑したら、ようやく私にすりすりしたり、リラックスポーズになってくれた。

たった3泊4日だったけど、久々に猫がいた暮らしを思い出した。

でも、私はまだ猫と暮らすことはないのだろうな、とあらためて思った。

むぎちゃんが来る前夜はオーリエさんと朝までお喋り。相変わらず彼女は心豊かで話は尽きない。

そして3日はちよさん姉妹とまいかさんが来訪。早めのお誕生日を祝ってもらって楽しかった!

ちよさん手作りのスコーン&苺ロールケーキも美味でした。ご馳走さまです!

夜は久々にみんなでNEWPORTへ。アート・リンゼイの甘い歌声がかかっていてめくるめく。。

☆

4日はあんまりにもお天気がいいので、「イタリア映画祭」や「イタリア映画ポスター展」を

観に行くのに、愛用のビアンキを発進。お堀端を一度 サイクリングしてみたかったのだ。

実際、花の咲き乱れた水辺を疾走するのは快感!

渋谷から青山通りを抜け、お堀沿いをすいっと行けば、九段も有楽町も東京駅もすぐだった。

東京駅前に出ると、復元工事中の駅舎が 遂にクリスト作品みたいになっていた。

これはこれで貴重な風景だけど、やっぱり赤煉瓦の外壁が見えないと物足りない。

昨年物議をかもした東京中央中便局も、3割復元(?)工事中。

この昭和モダニズム、個人的には全部遺してほしいんだけどなぁ。

針のない時計が刻む 無言のときが、建物をそっと押し抱いていた。

オアゾの丸善書店にある松岡正剛氏監修の「松丸本舗」も覗いてみた。

つい2週間ほど前に取材に伺ったセイゴオ氏の事務所を彷彿するような本の迷宮。

一見脈絡がなさそうでも、よく見るとテーマごとに唸るような本たちが蒐集されている。

氏の名サイト「千夜千冊」に採り上げられた本も ほぼ網羅されているよう。必見。

書棚には時々セイゴオ氏自身の“落書き”が。これがなかなか面白い。

たとえば「バロックとロシアアバンギャルド。この解読がアートの秘密」とかね。

最近増殖している本のセレクトショップとしては、個人的にダントツと思う。

ここに一生幽閉されても退屈しないでしょう。

☆

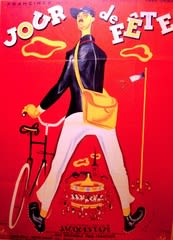

九段のイタリア文化会館で開催中(~5/7)の「イタリア映画ポスター展」は

1930年代~1990年までのイタリア版(一部フランス版あり)のオリジナルポスター70点が

一堂に会しており、吸い込まれるように見入ってしまった。

図録などがなかったので、ここには画像をアップできないけど

『太陽はひとりぼっち』『ボッカチオ’70』『狂ったバカンス』『欲望』『赤い砂漠』『昨日・今日・明日』

『アマルコルド』『愛の嵐』のオリジナルポスターはとりわけ魅力的だった。全部好きな映画だし。

そしてこの日のトリは「イタリア映画祭」。

私が観たプログラムは『EX』。邦題は『元カノ/カレ』とミモフタもないけれど(直訳ですが)、

元夫婦や元恋人たちが繰り広げる群像劇は、シナリオが絶妙で 涙が出るほど笑った。

監督のファウスト・ブリッツィはTV出身の気鋭の若手。テンポも実に小気味よかった。

アレッサンドロ・ダラトーリの『彼らの場合』や、

ジョヴァンニ・ヴェロネージの『イタリア式恋愛マニュアル』、

あるいはヴィットリオ・デ・シーカの『昨日・今日・明日』に通じる、いかにもイタリア的な

恋愛どたばた劇は ひたすらばかばかしくて愛おしく、そしてひどくせつなかった。

@Joel Robuchon

@Joel Robuchon