アントナン・アルトーを通底して、ヴァン・ゴッホの狂気がうんだ創造性を考える

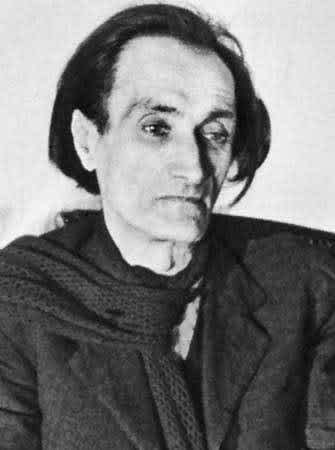

▲若かりし頃のアルトー。詩人兼俳優。サイレント映画の傑作・カール・ドライヤー監督の『裁かるゝジャンヌ』に神父役で出演した。

ギリシャ人の両親をもちマルセイユに生まれた詩人アントナン・アルトーは、ゴッホの狂気に深い共感をしめしながら、ゴッホは「社会が自殺させた者」として断定した。つまり、彼を狂わせ死に至らしめたのは社会、人間関係そのものの残酷さであるとし、そこに冷徹なまなざしを向けたのだった。

拳銃で自らを撃ったのは狂気の為せる仕業ではなかったということ。社会(人間関係)がゴッホの聖なる魂、創造する芸術的身体を侵食したという、その紛れもない事実を指摘した。

つまりはゴッホの狂気は、個人の資質でも、遺伝でもない。「この地上と諸天体には、無数の偉大なる天才を満足させられるだけの無限がある。そして、ヴァン・ゴッホが、おのれの生全体を無限にさらしたいという欲求をみたしえなかったのは、社会が彼にそれを禁じていたからだ」と。

アルトーはたぶんゴッホに憧れ、また彼の狂気に嫌悪を感じ、同時にその狂気に共振していた。実際のところ、アルトーはゴッホを狂人だと一言も言ってはいないし、画家のなかでは最も画家らしい天賦の才があると言わしめている。ただしこの「天才」は、「人生があらかじめ彼に課した八方ふさがりの状態から抜け出す道を、錯乱のなかにしか見出しえなかった」という。

アルトーは、ゴッホの担当であったガシェ医師に矛先をむける。この医者はゴッホの天才性に嫉妬し、狂人として手当し、その管轄のもとでゴッホを自殺させたのだと批判する。もっと具体的にいえば、ゴッホの死は彼固有の狂気がもたらした苦しみが原因ではない。また、作品がまったく売れない絶望から世を儚み、拳銃を自らの腹に向けたのではない、とアルトーは力説する。

それは悪霊が乗移った精神病院と医師のせいであり、それを生みだした社会がもたらしたのだと・・。(注)

アルトーは、ゴッホの遺作『烏のいる麦畑』を参照してこんなふうに書いている。

社会というやつが、彼の肉体のなかに入り込んだのである。この社会、罪障を拭い去られ、聖別され、あがめられ、何かにとり憑りつかれたこの社会が、彼が手に入れたばかりの超自然的な意識を彼のなかから消し去った。そして、黒いからすの群れが、まるで洪水のように、彼の内なる樹木の繊維のなかに流れこみ、かくして社会は、さいごに激しくわき立って彼を押し流し、彼にとってかわり、彼を殺したのである。なぜなら、つねに、何かにとり憑りつかれた人間としてしか生きることができず、そういうふうにしてしか生きようと思えなかったということこそ、近代人の解剖学的な論理だからだ。(※)

9年ものあいだ精神病院に幽閉され、最期は病院のベッドに腰掛けたままあの世へ逝ったアルトー。彼はだからこそ、躊躇うことなく自殺にむかったゴッホの偏執さを理解できた。アルトーはゴッホのように日本の芸術に惹かれたことは一度もなかった。

めくるめく熱狂と陶酔のメキシコ、その神話を現実のものとして生きるインディオたちに心酔した。あるいは、赤道の灼熱と濃密な自然の森が横溢し、ハレとケが重層しているインドネシア・バリに行き、身体的な美と魂が痙攣する舞踏に「絶対なる生」を感じ、そこにアルトーは「残酷劇」を見出した。

アルトーにとって、日本の浮世絵や「演劇」は閉じられた様式美ほどの感興しかなかったのではないか・・。

▲精神病院のベッドに腰掛けたまま亡くなったアルトー。

ゴッホは1888年の後半、『夜のカフェ』という傑作を描いた後、ベルナール宛の手紙にこう書いている。

▲『夜のカフェ』 1888年

「ぼくはこの『夜のカフェ』という絵で、カフェとは、人が身を持ち崩し、気ちがいになり、罪をおかすような場所だということを表現しようとしたんだよ。つまりこうなのさ、やわらかいピンク、血や葡萄酒のしぼりかすのような赤、黄緑色や白っぽい固い緑と対照的なルイ15世風でヴェネローゼ風のやわらかい緑、こういう色がさまざまな対象を示しながら、地獄のるつぼのような、蒼白い硫黄色の雰囲気のなかにひたっているんだが、ぼくは、これらの対照を通して、居酒屋のもつ闇の力のようなものを表現しようとしたんだよ。しかも、日本風の晴れやかさと、タルタラン風の人の好さといった見かけのもとでね・・」

ゴッホの狂気を孕んだ美にたいする執着は、絵筆を叩くようにペインティングする色調の鮮やかさに表れる。青や赤の色彩が際立つ北斎や広重などの浮世絵。その特徴的な美しさを、ゴッホはたしかに踏襲し、大胆かつスタティックな構図はまさしく日本のそれを喚起させる。

この『夜のカフェ』では、赤味は感じられないが、その代わりに黄色を多く使うことで、青との対比が大胆かつ印象的な構図をみごとに表わした。手紙では黄色を硫黄の色と書いているが、「居酒屋のもつ闇の力」をぞんぶんに引きだし、ゴッホの狂気を感じさせる傑作である。

この絵において、ゴッホの狂気はまだ穏やかというか、静かに伏流していることが上記の手紙で明らかだ。弟のテオ宛の手紙では、まさしく画商向けの言辞で書かれていたのに・・。

1888年という年はゴッホにとって超濃密な1年である。およそゴッホにまつわる事件、作品、手紙、その他のエピソードにいたるまで、彼を分析するに足る重要なクロニクル素材がこの1年間に凝縮されている。ゴーギャンと仲たがいの後、自分の耳を切り落とし、それを馴染みの娼婦に届けたこと。常軌を逸した行動とみなされ、アルルの人々はゴッホを村から排斥させる運動を起こした。

その後ゴッホは、1889年から1890年の2年間、天啓に価する聖なる狂気を孕んだ絵画を自分のために描いた。アルトーが言ったように「社会が自殺させた」果てに向かって、ゴッホの狂気はまぎれもなく至高の作品を描きつづけた。ゴッホの精神こそ芸術であり、そこに私は近づきたい、無理であろうと。

先日、ゴッホ展を観に行ったが「巡りゆく日本の夢」と副題にあったように、日本の浮世絵からの影響をキュレーションした企画であった。パリ時代のゴッホ自身が「自分の芸術は、日本のもので成り立っている」と、周囲にもらしていたほど強い影響を受けていたことは確かだ。ゴッホの絵画にジャポニズムを見出して、広重や北斎らの凄さを再確認するのも良しとしよう。

ただ私が危惧するのは、最近の日本へのインバウンド上昇と、日本文化の誇らしさを無暗に自画自賛し過ぎている、私たち日本人側の最近の風潮だ。それによって、見るべき神髄を見逃すことになりはしないか、ということだ。ま、最近「怖い絵」の絵画展が流行るぐらいだから余計なお世話かもしれない。

しかし、日本人はなぜか「狂気」を避けるし、忌嫌い、排除する傾向が強い。

ゴッホが日本にやってきた時、ゴッホの狂気に対峙してその本質をみるひとはほとんどいなかった。白樺派を中心に、ゴッホが愛した太陽やひまわり、つまり自然志向の画題と素朴で清貧なイメージ、ミレー風の牧歌的雰囲気が受容されたといえる。もちろん浮世絵に影響をうけた西欧画家ということでシンパシーを感じた日本人は大勢いたはずである。

▲先日ゴッホ展に行ったが、ジャポニスムは西欧の世紀末にあって、誰にでも光り輝くものに見えたようである。

ゴッホの狂気にふれることによって、彼の絵の美しさ、凄さが身にしみる。そう思う私は、先日のゴッホ展でもやはりアルルを離れてからの作品にそれを大いに感じたしだいであった。

やはりそれは、かつてアントナン・アルトー『ヴァン・ゴッホ』および詩集『神経の秤』を若いときに読んだせいかもしれない。そういう見方しかできない私は、この日本では排除されてしまう存在だと妄想してしまう。面倒くさい爺になってしまった、ということか・・。

▲『オリーブ園』1889年 ゴッホの狂気、その美の痙攣ともいうべき樹木の躍動が見られる。

▲『ポプラ林の中の二人』1890年 遺作の『烏のいる麦畑』がふさわしいのだが、ここにゴッホの狂気を感じてほしいので、あえて。

最後に、ゴッホの狂気、そのオマージュとして

狂うことによってしか、生まれ得えないものがある

狂うことによって、至上の美しさが見えてくる

狂うことは一つの才能であり、聖なるものへの帰依だ

私がもし一瞬でも、狂気の世界にふれることができたなら

記憶されるべき、かけがえのない何かを残せるのか・・

※『ヴァン・ゴッホ』アントナン・アルトー 粟津則雄訳 筑摩書房

(注)そのときアルトーは精神病院にいて、「一個のおそるべき感受性そのもの」のゴッホと、自分の神経の病を重ねあわせてみたかっただけかもしれない。(後年、ゴッホの精神病に対する様々な医学的分析や仮説が百出している。もちろん、この稿はそれらを踏まえたものではない。病院時代のゴッホは、ガシュ医師の肖像画も描いているぐらいで、実のところ医者と患者の関係は良好だった・・?)