World splits in two as East tightens while West stays super-loose

(東方が引き締め、西方が超緩和続行で、世界が真っ二つに)

By Ambrose Evans-Pritchard

Telegraph:27 Jul 2010

(東方が引き締め、西方が超緩和続行で、世界が真っ二つに)

By Ambrose Evans-Pritchard

Telegraph:27 Jul 2010

India has raised interest rates and issued a stark warning on inflation dangers, joining China, Brazil, and other tiger economies in concerted moves to tighten policy.

インドは利上げを行うと、インフレ危機の警告を発して、中国、ブラジル、その他のタイガー・エコノミーの一斉引き締め策に加わった。

The central bank raised its reverse repo rate a half point to 4.5pc, still far below the level of inflation. Food prices have been rising at 16pc.

インド中央銀行はリバースレポ金利を0.5ポイント引き上げて4.5%とした。

それでもインフレのレベルは大きく下回ってる。

食品価格の上昇率は16%に上っている。

"Inflationary pressures have exacerbated and become generalized. Real policy rates are not consistent with the strong growth that the economy has been witnessing. It is imperative that we continue to normalise our policy," said the bank, which also raised its repurchase rate a quarter point to 5.75pc.

「インフレ圧力は悪化している上に広がりつつある。実質金利は経済の強い成長と噛み合っていない。政策の正常化を続けることは絶対を要する」とインド中央銀行は伝えた。

また、レポ金利も0.25ポイント引き上げて5.75%とした。

"The bank is fiddling while Rome burns: this is little more than a token gesture," said Maya Bhandari from Lombard Street Research. The combined fiscal deficit of the central government, states, and hidden subsidies has been running at 11pc, despite a boom that has flattered the deficit figures when adjusted for the cycle.

「インド中央銀行は燃え盛る火事を手をこまねいている。これは格好だけの行動に過ぎない」とロンバード・ストリート・リサーチのマヤ・バンダリ氏は言った。

サイクル調整後だと赤字を大幅に減らす好景気にも拘らず、政府の財政赤字と隠れた補助金の合計額は、GDPの11%に上っている。

Ms Bhandari said rises in public wages have increasingly been "monetised" by the ultra-loose policies of the central bank. Inflation is now at risk of spiralling out of control. Primary articles inflation, watched as a leading indicator, is already at 16.5pc.

公務員給与の上昇は中央銀行の超緩和策により益々「貨幣化」されている、とバンダリ氏は述べた。

現在、インフレは制御不能になろうとしている。

主要指標として観察される生活必需品の価格上昇率は既に16.5%だ。

India has run into serious capacity constraints, relying on rickety infrastructure and an outdated energy grid that cannot sustain break-neck industrialization.

インドは深刻な生産能力の制約に直面している。

急激な産業化を支えられない、老朽化したインフラと時代遅れの送電網に依存しているのだ。

By contrast, China has invested heavily in roads, railways, airports, and power plants. Its excess credit growth has created a different set of threats, chiefly a property bubble in key cities and an overhang of bad debts from local governments. The central bank is using "financial repression" to curb property speculation, but strains are already emerging. A banking regulator said almost a quarter of $1.1 trillion of loans to local governments are at risk of default.

対照的に、中国は道路、鉄道、航空、発電所に巨額の投資を行っている。

中国では過剰な信用成長による違った脅威が生まれている。

すなわち、主に主要都市における不動産バブルと地方自治体の不良債権だ。

中国人民銀行は不動産投機を抑制しようと「金融的抑圧」を行っているが、重圧は既に表面化しつつある。

某銀行規制当局職員によれば、地方自治体への1.1兆ドルに上る融資の4分の1近くが焦げ付きそうなのだ。

Brazil has gone furthest in slamming on the brakes, raising rates last week by half a point to 10.75pc. "Brazil's central bank is the most aggressive in the world right now," said Daniel Tenengauzer from Bank of America.

最も強くブレーキをfんだのはブラジルで、先週は金利を0.5ポイント引き上げて10.75%とした。

「ブラジル中央銀行は今世界で最も積極的な銀行だ」とバンク・オブ・アメリカのダニエル・テネンガウザー氏は言った。

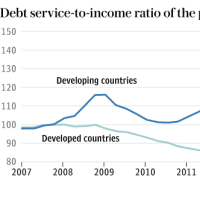

"We expect a big drop in BRICS growth (Brazil, Russia, India, China) from monetary tightening. Asia seems most vulnerable to a global growth slowdown because it is the most leveraged region," he said. The ratio of credit to GDP has reached 127pc in China. The bank has cut its growth forecast next year to 9pc for China and 4pc for Brazil

「金融引き締めにより、BRIC諸国の成長は大きく落ち込むと予想している。世界経済成長の減速に最も弱いのはアジアのようだ。最もレバレッジが大きい地域だから」とのこと。

中国のGDPにおける信用の割合は127%に達した。

バンク・オブ・アメリカは来年の中国の予想成長率を9%、ブラジルを4%に引き下げた。

Australia has raised rates five times already since the financial crisis. Malaysia, Korea, and Thailand have also tightened. Israel raised rates for the fourth time this week to 1.75pc to choke off a housing bubble.

オーストリアは金融危機以降、既に5度の利上げを行っている。

マレーシア、朝鮮、タイも引き締めを行った。

イスラエルは住宅バブルを抑制すべく、今週4度目の利上げを行って金利を1.75%とした。

The contrast with convalescent OECD states in the West has rarely been starker. Both the US Federal Reserve and the Bank of England have hinted at further asset purchases or quantitative easing if the recovery falters over coming months.

回復期にある欧米のOECD諸国との違いがこれほど明確になったことは稀だ。

米国FRBも英国イングランド銀行も、景気回復が今後数ヶ月間に怪しくなれば、資産の買い入れと量的緩和を更に実行するとほのめかしている。

Meanwhile, the European Central Bank began to buy sovereign debt for the first time in May to support the bond markets of Greece, Portugal, and Spain.

一方、ECBは5月以来初めてソブリン債の買い入れを開始した。

ギリシャ、ポルトガル、スペインの債券市場を支えるためだ。

The concern is that the emerging world will be forced to tighten even harder before the West has recovered enough to pick up the growth baton. That would risk tipping Europe and the US into deflation.

心配されるのは、欧米が経済成長のバトンを受け取るまでに回復する前に、新興市場が一層厳しい引き締めを余儀なくされることだ。

そうなればヨーロッパと米国はデフレに陥ることが危惧されるだろう。

| 虚構のインフレ―騙されないための裏読み経済学2009上野 泰也東洋経済新報社このアイテムの詳細を見る |