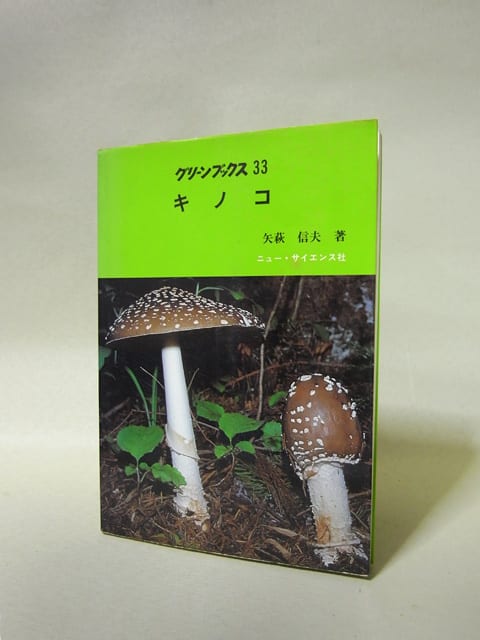

『グリーンブックス33 キノコ』 矢萩信夫

『魚の剥製の作り方』『オオムラサキの繁殖法』『土壌動物の観察と調査』などなど、100を超える豊富なバリエーションと、そのあまりに渋すぎるラインナップで、自然科学好きで多少マニアな青少年たちの心をわしづかみ、その燃えさかる向学心を40年も前からバックアップし続けてきたであろう、ニューサイエンス社グリーンブックスシリーズ。そのエントリーナンバー33番、『キノコ』。

初版発行は1977年。美しいイラストやカラー写真がたっぷり入った読みやすい本がいくらでも手に入る現在とは違い、写真はモノクロ、イラストは垢ぬけない手描き、文章も先生然とした飾り気のないもの、そういうのが当たり前の時代だ。そしてこの本もその例にもれない。

それでも、ああそれでも。

こんな見栄えのしない本に心くすぐられてしまうのは私だけだろうか。

昆虫少年が学校から帰ってくるなりカバンを放り投げてタモ網と虫カゴを持って出かけるみたいに、キノコ少年はもう理由なんかを考えるヒマもなくキノコを探しに出かける。そんなときに必要なのは、分厚くて豪華な図鑑でもない、正確でスマートな教科書でもない、ただ、でっかな「好奇心」だけなんじゃなかろうか。

本は、そんな子供たちの背中をちょっと押すだけのものでいい、不十分でもいいから、不正確でもいいから。

なんか、漠然とそう思うんだよね。そうすると、このグリーンブックスほど似つかわしいものは他にないんじゃないかと思えてしまう。もし私がもう少し早く生まれていたならば、少ない小遣いから750円をやりくりしてこの本を買い、胸を高鳴らせながら最初のページを開いていたかもしれない。今はなんでもあるから、そういう気持ちって忘れがちだけど、とても大事だと思う。

さて、この本の内容だけど、やはり現在の水準から見れば、作りが粗末で情報も古く、使えるものではない。きのこのイラストなんかは著者自身が描いたのだろう、その手作り感があふれすぎる中身は、情報源という点でかなり心もとない。それでも標本の作り方が記してあるあたりは、面目躍如かな。巻頭にカラー写真が2枚だけ入ってる。

ページ数は100ちょいだけど、その半分以上をキノコ60種の紹介に当てている。もっと総論が多くても良かったと思うけど、すごく一生懸命書いてるのが分かるから、これでいいことにしとこう。

当時としては貴重なキノコ本だ。

ちなみにグリーンブックス51に『冬虫夏草』がある。やっぱ渋い……。

『魚の剥製の作り方』『オオムラサキの繁殖法』『土壌動物の観察と調査』などなど、100を超える豊富なバリエーションと、そのあまりに渋すぎるラインナップで、自然科学好きで多少マニアな青少年たちの心をわしづかみ、その燃えさかる向学心を40年も前からバックアップし続けてきたであろう、ニューサイエンス社グリーンブックスシリーズ。そのエントリーナンバー33番、『キノコ』。

初版発行は1977年。美しいイラストやカラー写真がたっぷり入った読みやすい本がいくらでも手に入る現在とは違い、写真はモノクロ、イラストは垢ぬけない手描き、文章も先生然とした飾り気のないもの、そういうのが当たり前の時代だ。そしてこの本もその例にもれない。

それでも、ああそれでも。

こんな見栄えのしない本に心くすぐられてしまうのは私だけだろうか。

昆虫少年が学校から帰ってくるなりカバンを放り投げてタモ網と虫カゴを持って出かけるみたいに、キノコ少年はもう理由なんかを考えるヒマもなくキノコを探しに出かける。そんなときに必要なのは、分厚くて豪華な図鑑でもない、正確でスマートな教科書でもない、ただ、でっかな「好奇心」だけなんじゃなかろうか。

本は、そんな子供たちの背中をちょっと押すだけのものでいい、不十分でもいいから、不正確でもいいから。

なんか、漠然とそう思うんだよね。そうすると、このグリーンブックスほど似つかわしいものは他にないんじゃないかと思えてしまう。もし私がもう少し早く生まれていたならば、少ない小遣いから750円をやりくりしてこの本を買い、胸を高鳴らせながら最初のページを開いていたかもしれない。今はなんでもあるから、そういう気持ちって忘れがちだけど、とても大事だと思う。

さて、この本の内容だけど、やはり現在の水準から見れば、作りが粗末で情報も古く、使えるものではない。きのこのイラストなんかは著者自身が描いたのだろう、その手作り感があふれすぎる中身は、情報源という点でかなり心もとない。それでも標本の作り方が記してあるあたりは、面目躍如かな。巻頭にカラー写真が2枚だけ入ってる。

ページ数は100ちょいだけど、その半分以上をキノコ60種の紹介に当てている。もっと総論が多くても良かったと思うけど、すごく一生懸命書いてるのが分かるから、これでいいことにしとこう。

当時としては貴重なキノコ本だ。

ちなみにグリーンブックス51に『冬虫夏草』がある。やっぱ渋い……。