何か妙なタイトルですが 今回コルナゴのロードフレームを全塗装する様子を

ご紹介させて頂いています その中で頂いたコメントで少し気になる事が

有ったので 模擬実験を行いました

その頂いたコメントは(抜粋)

CRC556なら塗料を弾かないうえに錆も防げる と言うもので

下地処理の段階で、水砥ぎならぬ「CRC556砥ぎ」を行うらしい

しかし私は今迄塗装をする時 潤滑油等は近付けるべきでは

無いとの認識でした ちょっと試してみましょう

沢山の方が私のブログに来て下さり 参考にして下さる方も

多くいらっしゃいます 出来るだけ正確な事をお伝えしたいと

思っています そんな事も有り今回の検証を行う事にしました

頂いたコメントはこちら 【 コルナゴフレーム塗装 下塗り 】

※ このコメントをご覧になるなら複数のコメントが有りますので

全てにお目通し下さい 一部分だけお読みになって今回の検証

に対するコメントを頂いていますが 私が疲れます・・

普段塗装をする時に使うのと同じ物と CRC 5-56 を

揃えました

塗装をするパイプは SGP(配管用炭素鋼鋼管 一般的に

ガス管と言われている物です 表面は亜鉛メッキがされて

います

フレームの塗装をする時と同じ手順で進めます

パイプの表面をペイント薄め液で綺麗に拭き取ります

汚れ落としと脱脂をしました

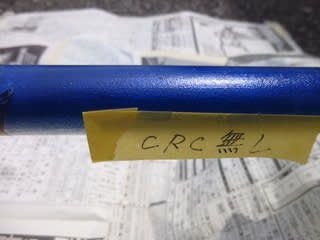

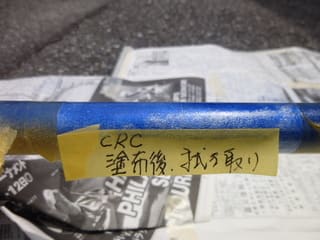

パイプにマスキングテープを使い 3 分割します

一番上(右側)には新聞紙で表面を養生します

ここは CRC 5-56 を付着させない部分です

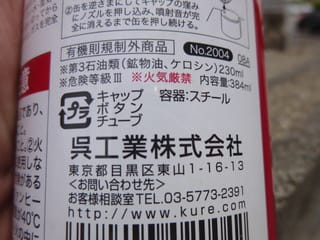

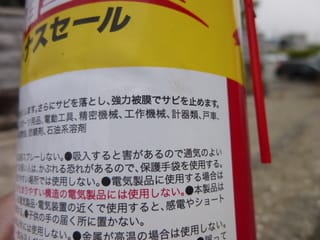

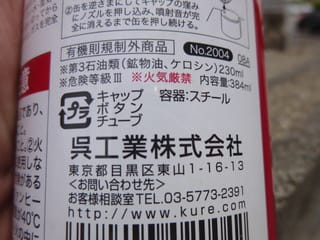

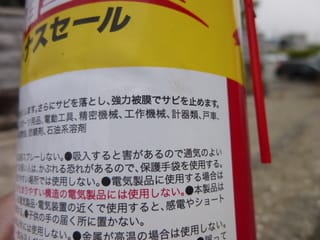

KURE 呉工業の CRC 5-56 を用意します

スプレー缶の裏には色々な情報が載っています

確かに用途には 強力皮膜でサビを止めますと

有りますが・・・

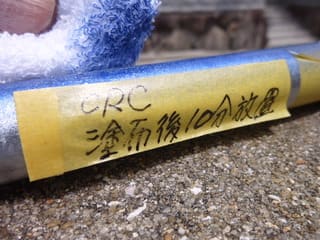

準備したパイプの下(左側) 2ヶ所に 5-56 を

スプレーします

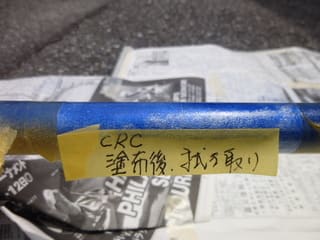

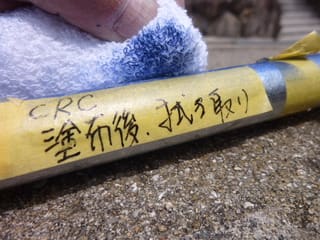

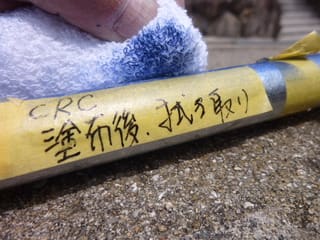

その 2ヶ所の内 下側はウエスで 5-56 を

拭き取ります 上側はスプレーした状態を

維持します

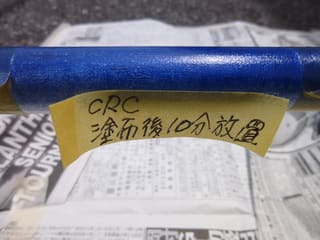

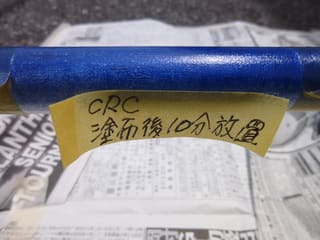

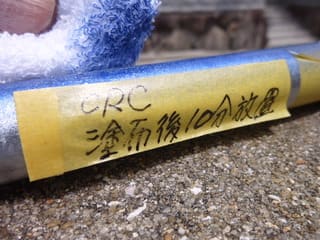

先程 5-56 をスプレーしてから 10分放置しました

スプレーは Holts ホルツのカースプレー 私が

フレームの塗装をする時に使う物です 色は青の

メタリックを用意しています

パイプから適当な距離を離し 左右 2 往復スプレーを

吹き付けました

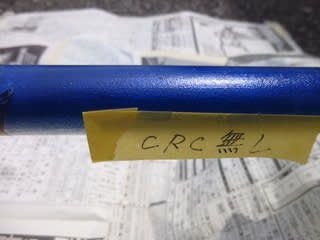

左から

この様にマスキングテープに書いた物を張りました

現在はスプレーから 数分程度経った状態です

実際の状態は上から

塗装が多く弾きました

塗装の一部が弾きました

通常の塗装と変わりません

5-56 を吹いた後 ウエスで拭いた物が一番塗料を

弾いたのはちょっと意外でした

塗装から 20分程度経ちました 今日の気温だと

手に付かない程度に乾燥しています 密着度を

確認する為 塗装の表面をウエスで拭いてみます

CRC を塗布していない部分です ウエスにも

ほとんど色が移りません

CRC をスプレーしそのままの状態で 10分放置

した部分です 塗装の弾きからすれば 思って

いたより多くの塗料が拭き取れました

CRC をスプレーした後ウエスで拭き取り 10分

置いた部分です 塗装が良く弾きましたが

塗料も沢山ウエスに移りました

それぞれの部分を拭いたウエスです

今回の検証は普段の塗装の手順を踏み進めましたが

この様な結果になりました

今回の件は車の塗装を本業とする友人にも尋ねてみましたが

塗装の下地に CRC 5-56 を使うと言う話は聞いた事が無い

あれって潤滑剤でしょ・・・ との返事

やはり塗装をする所に油は厳禁だとの考え方でした

検証後のそれぞれの表情です

もう一つコメントを頂いた 灯油を塗布し乾燥後に

塗装をする これはコメントを下さった方がご自分で

常になさっていた事なので 不思議な気がしますが

そんな方法も有ると言う事なんだろうと思います

明るい陽射しの中写しました 勢いの有る綺麗なつぼみですね

人がなさる事で良い事は是非真似をさせて頂きたいと思います それはとても

有り難い事です 今回の件は残念ながら私は同じ方法を使えません やはり

塗装をする時は手指の体脂も含め油は近付けない方が無難だと思います

※ 今回の記事では多くの方からコメントを頂戴し有り難く思います

人により色々な捕え方が有る事も良く解りました

一つの事を試してその結果が出た、その様に捕えて頂ければ有り難く

思います

この記事に関してははコメントを受け付けない様にさせて頂きます

色々なご意見にコメントをお返しするのが大変です・・

ご紹介させて頂いています その中で頂いたコメントで少し気になる事が

有ったので 模擬実験を行いました

その頂いたコメントは(抜粋)

CRC556なら塗料を弾かないうえに錆も防げる と言うもので

下地処理の段階で、水砥ぎならぬ「CRC556砥ぎ」を行うらしい

しかし私は今迄塗装をする時 潤滑油等は近付けるべきでは

無いとの認識でした ちょっと試してみましょう

沢山の方が私のブログに来て下さり 参考にして下さる方も

多くいらっしゃいます 出来るだけ正確な事をお伝えしたいと

思っています そんな事も有り今回の検証を行う事にしました

頂いたコメントはこちら 【 コルナゴフレーム塗装 下塗り 】

※ このコメントをご覧になるなら複数のコメントが有りますので

全てにお目通し下さい 一部分だけお読みになって今回の検証

に対するコメントを頂いていますが 私が疲れます・・

普段塗装をする時に使うのと同じ物と CRC 5-56 を

揃えました

塗装をするパイプは SGP(配管用炭素鋼鋼管 一般的に

ガス管と言われている物です 表面は亜鉛メッキがされて

います

フレームの塗装をする時と同じ手順で進めます

パイプの表面をペイント薄め液で綺麗に拭き取ります

汚れ落としと脱脂をしました

パイプにマスキングテープを使い 3 分割します

一番上(右側)には新聞紙で表面を養生します

ここは CRC 5-56 を付着させない部分です

KURE 呉工業の CRC 5-56 を用意します

スプレー缶の裏には色々な情報が載っています

確かに用途には 強力皮膜でサビを止めますと

有りますが・・・

準備したパイプの下(左側) 2ヶ所に 5-56 を

スプレーします

その 2ヶ所の内 下側はウエスで 5-56 を

拭き取ります 上側はスプレーした状態を

維持します

先程 5-56 をスプレーしてから 10分放置しました

スプレーは Holts ホルツのカースプレー 私が

フレームの塗装をする時に使う物です 色は青の

メタリックを用意しています

パイプから適当な距離を離し 左右 2 往復スプレーを

吹き付けました

左から

この様にマスキングテープに書いた物を張りました

現在はスプレーから 数分程度経った状態です

実際の状態は上から

塗装が多く弾きました

塗装の一部が弾きました

通常の塗装と変わりません

5-56 を吹いた後 ウエスで拭いた物が一番塗料を

弾いたのはちょっと意外でした

塗装から 20分程度経ちました 今日の気温だと

手に付かない程度に乾燥しています 密着度を

確認する為 塗装の表面をウエスで拭いてみます

CRC を塗布していない部分です ウエスにも

ほとんど色が移りません

CRC をスプレーしそのままの状態で 10分放置

した部分です 塗装の弾きからすれば 思って

いたより多くの塗料が拭き取れました

CRC をスプレーした後ウエスで拭き取り 10分

置いた部分です 塗装が良く弾きましたが

塗料も沢山ウエスに移りました

それぞれの部分を拭いたウエスです

今回の検証は普段の塗装の手順を踏み進めましたが

この様な結果になりました

今回の件は車の塗装を本業とする友人にも尋ねてみましたが

塗装の下地に CRC 5-56 を使うと言う話は聞いた事が無い

あれって潤滑剤でしょ・・・ との返事

やはり塗装をする所に油は厳禁だとの考え方でした

検証後のそれぞれの表情です

もう一つコメントを頂いた 灯油を塗布し乾燥後に

塗装をする これはコメントを下さった方がご自分で

常になさっていた事なので 不思議な気がしますが

そんな方法も有ると言う事なんだろうと思います

明るい陽射しの中写しました 勢いの有る綺麗なつぼみですね

人がなさる事で良い事は是非真似をさせて頂きたいと思います それはとても

有り難い事です 今回の件は残念ながら私は同じ方法を使えません やはり

塗装をする時は手指の体脂も含め油は近付けない方が無難だと思います

※ 今回の記事では多くの方からコメントを頂戴し有り難く思います

人により色々な捕え方が有る事も良く解りました

一つの事を試してその結果が出た、その様に捕えて頂ければ有り難く

思います

この記事に関してははコメントを受け付けない様にさせて頂きます

色々なご意見にコメントをお返しするのが大変です・・

なんで、フレーム全体にCRC556を吹き付けた状態で金属面を研磨すると、磨き終わったところはCRC556のおかげで表面が酸化しないということになります。

CRC556を吹き付けたままフレーム全体を研ぎ終わった後、塗装の直前で綺麗にCRC556を脱脂してしまえば、表面の酸化の進行を比較的むらなく抑えながら塗装に入れるという事ではないのでしょうか。

CRC556「研ぎ」って書いてありますんで。

手研磨では、短時間で全体を一気に磨き上げるのは大変難しいです。なので、磨き終わったところの酸化を極力抑えるために、CRC556で金属表面を覆った状態で磨き、塗装するときにシンナーなどで完全に全脱脂して、塗装するという方法が考えられたんじゃないでしょうか。

CRC556の皮膜はシンナーやアセトン等で簡単に除去できますんで、たしかに理に適ってはいます。

結局、塗装直前にしっかり塗装面が脱脂されているかどうかが鍵になりますので…

少なくとも、CRC556を下地にするという事ではないとおもいますヨ。

まぁ、わたしはやった事ありませんが…(ミ;・ω・)

同じ方から 2件もらっています

しろいねこさんが 書かれているのは1件目の捕え方ですね

それはその様に理解しています

2件目はその様に理解出来ない事が書かれています

始めの物と整合性が感じられないのでどうかと思いますが・・

タイトル通りの第三者ですがチョイト意見を。

「北市さん」の書き込みを読んだ時、普通に「しろいねこさん」と全く同じ解釈しました。

どこにも「CRC556を下地にする」なんて書いてませんよね?kinoさんの一方的な思い込みですよね。

塗装前に脱脂云々もちゃんと書かれてますよね?

どこをどう読んだらそうなるんでしょうか。

次に「模擬実験」とやらについて。

・なぜか、ただでさえ塗装のノリが悪い亜鉛メッキ鋼管を使用。

・実験塗装を施してから20分程度でウエスでこする??どこかの世界にそんな僅かな時間で塗装をこする奴が居るんですか?剥がれて当然かと思いますが。

なんかご自分の思い通りの結果が出る様に導いた実験のように感じました。

最近よく見られるマスコミの印象操作報道みたいに悪意を感じさせられる「模擬実験」です。

すみません (;ミ・∀・)

全然整合性ないですねコレ。

完全に受け売りとかで、本人が理解できてなかったんですかねぇ…

なのでその延長の考えだとは思いますが・・・

5-56が周りの油分まで持って気化してくれちゃうのは数日から一週間ほどしてからの話です。

ですので、今回のような場合も数日おけば少しは話が変わるのかもしれませんが、流石に塗装にそんなことをする暇はないですよね。

灯油の方は何だか分かる気がしますけどね。

灯油でコンパウンドを溶かしてあるピカール。これで鉄を磨いたあと何もしないで放置するとパーツが錆びるのは灯油が周りの油分も持って急速に気化するからです。

なので、灯油云々の方は効果ありかもしれませんね。

それは後のコメント返しにも その様にお返ししています

二件目にはそれとは違う内容に変わっています

その辺りを良くお読み下さい

亜鉛メッキ

自転車のフレーム塗装の事を書いた記事です、自転車のフレームにはメッキの上に塗装する事は普通に有る事です

例え塗料の食い付きが悪くとも

この検証では全て同じ条件でしていますがそれはおかしな事でしょうか

短時間で塗装面を擦る

これも 3分割同じ条件で行っています それでそれぞれ違う結果が出ている 時間の問題では無いでしょう

コメントを頂戴するなら全体を通して良くご覧になって頂きたい

一件目と二件目とでは内容が違いますよね

一件目は脱脂をする事を前提に CRC を使う内容

二件目はそうでは無いですよね

それに対する検証をしたつもりです

やはり最終的には完全に脱脂をするのが普通の様です

ただ今回ガソリンタンクなどでは灯油で拭いた後乾燥させてから塗装をするとコメントを貰った方は

その様な現場で今迄現実になさって来た事なんで 不思議ではありますがそんな方法も有ると言う事なんでしょう

白ガス管は亜鉛メッキなので脱脂して塗料を塗っても、時間が経過すると剥がれてしまいます。

亜鉛メッキの上に塗装する場合「亜鉛ゴロシ」が必要です。

以前、客先からの要望でクリーンルームに納めるダクト(亜鉛鉄板)を塗装ブースに持込み、ウォッシュプライマー~下塗り~上塗り仕上げ(焼付け)した経験がありますが、2年ほどで剥がれが始まりましたので、これも完璧ではないかもしれません。

あと、タンクに塗装する件ですが、シャシーブラックの事ではないでしょうか。車の下廻りを念入りに脱脂するのは難しいので、スチーム洗浄して乾いたら適当にスプレーしていた記憶があります。(整備工場でのバイト時代の話です。)

本題であるここでの問題は、脱脂であり装飾メッキにCRC5-56吹いて乾燥させても塗料は密着し難いと思うので、基本的にはKinoさんに賛成です。

それよりも実験までされる探究心には脱帽です。

残念と書いていたので書き込んだ人も少し感情的になっていて正確に言葉を選べなかったんじゃないでしょうか

文章って正確に伝えるのは難しいんで読む側も文章そのままで考えると整合性がないって解釈になるんでしょうね

1度目2度目を読んで流れを考えれば言いたいことは私は理解できました

とりあえず今回の結果はわかりきっていることでただの出来レースにしか見えませんでした

どうせ実験するなら556研ぎと水研ぎをしてそこからの酸化具合と塗装の乗り具合を検証したほうが記事としては読む価値があったと思います

ただこちらは個人のブログなので私の意見も556研ぎをコメントした人も大きなお世話だとは思いますけどね

ただいつも楽しみに拝見してるだけにこういったわかりきった実験を記事にして1度目のコメントの方は取り扱わないのは見ていて残念な気持ちになりました