9月末に北海道の道東に強行軍で行ってきました。

ご当地グルメも食べず、名所などにも寄らず、苫小牧と道東を往復するだけでした。

それでも道東まで来たので、計根別飛行場掩体壕を見てきました。

初めて計根別飛行場掩体壕を訪れたのは平成16年(2004年)6月のようで、今年で20年近くになります。

その間に撤去されたり倒壊することなく、掩体壕は現在まで健在しています。

>>計根別飛行場

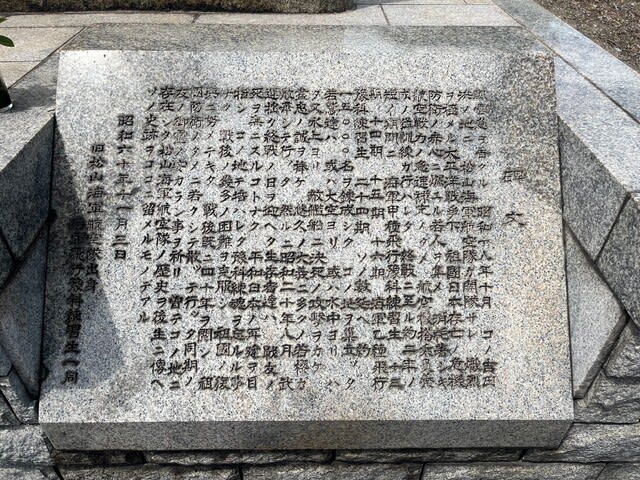

帝国陸軍参謀本部第一部で計画された航空作戦指導計画大綱に基づき、1942年(昭18年)より現在の北海道野付郡別海町~標津郡中標津町において建設された

飛行場が計根別飛行場。

この飛行場は攻撃による被害を分散させてつつ飛行場機能を維持させるために、連絡誘導路によって結ばれる5つの飛行場が計画され、

1944年(昭19年)末までに第一~第五飛行場が完成。第一飛行場が中標津町計根別地区に建設されたことから『計根別飛行場』として呼ばれるようになったそうです。

基地司令部は第一飛行場に置かれ、また格納庫や有蓋・無蓋掩体壕が多数建設されましたが、終戦により飛行場は閉港となり農地として払い下げられます。

しかし朝鮮戦争勃発により、1952年(昭27年)に旧第四飛行場が整備されて1600m滑走路を持つ米空軍不時着滑走路として軍用飛行場として復活。

朝鮮戦争停戦後の1958年(昭和33年)に航空自衛隊に返還された後、翌1959年に西春別空港として民間共用飛行場となります。

1965年(昭和40年)、旧海軍標津第一航空基地を前身とする中標津空港に丘珠便の定期航空路線が移転したことで、以後は航空自衛隊管理の施設となり現在に至っています。

ちなみに現在の『計根別飛行場』とは、中標津町計根別から離れた別海町西春別にある陸自別海駐屯地に隣接する、この空自飛行場のことを指します。

前身が計根別第四飛行場という歴史的経緯から今も『計根別飛行場』と呼ばれています。

今回訪れたのは、旧帝国陸軍の計根別第一飛行場です。

>>掩体壕

計根別飛行場掩体壕は旧第一飛行場周辺に3基が現存しています。

他に無蓋掩体壕が4基確認されているとのことですが、どこにあるのか分かりません。

有蓋掩体壕は、野付郡別海町本別にある別海フライトパーク付近に3基が近接してあります。

①計根別第一飛行場1号有蓋掩体壕

近くを通る道道中標津標茶線(r13)から見える牧草地の中にある蒲鉾形の掩体壕です。

幅約34m、高さ約5m、奥行き約22mのコンクリート製。

正面から見ると垂れ壁のない半円形の入口です。

以下、私有地なので立ち入ることが出来ないため、掩体壕撮影のためだけに持参した300mm望遠レンズで撮影。

正面向かって右端。

築80年近いのでコンクリートの剥離や亀裂がみられます。

後部は倒壊したのではなく、最初から開いています。陸軍掩体壕によくみられる構造です。

蒲鉾型というよりドーム型に近いですね。

正面向かって左端。

入口の高さは5mほどあるはずですが、土砂や草木の浸食でかなり狭くなっています。

奥行きが22mほどあるそうなので、九七式や一〇〇式といった陸軍重爆撃機も収納できたかと。

少し分かりづらいのですが、表面のコンクリが剥げて内部が少し見えています。

大きな石が多く含まれる戦争後半のコンクリです。

石以外にもホタテ貝が入っていたとか・・・。

なお、1号有蓋掩体は令和3年11月に別海町歴史文化遺産16号に登録されています。

②計根別第一飛行場2号有蓋掩体/3号有蓋掩体

1号掩体から道道13号線を挟んで南側には2号と3号掩体があります。

2号と3号は隣接しており、まとめて見ることができます。

注)”2号””3号”と書いていますが、別海町の公式な呼び名は不明です。

ここでは区別する上で見た順番で”2号””3号”と記載しています。

牧草地の向こうにあるこんもりした森のようなのが2号掩体。

正面をこちら側(東側)に向けています。

2号の向こう側(西側)に3号がありますが、この位置からでは重なって見えません。

上の写真を撮影したポイントで、300mm望遠レンズで撮影。

なんとなく半円形の入口が見えますが、草木が生い茂って状態は分かりません。

2004年6月に撮影した写真では、掩体のコンクリートがはっきり見えていたんですけどね。

20年近い月日は掩体を隠してしまいました。

少し南側から撮影した2基の掩体壕。

右側が2号で左側が3号。共に森のように見えますが掩体壕です。

牧草地に浮かぶ島のようです。

300mm望遠レンズで撮影した2号。写真は少し傾いています・・・。(^^;)

南西から撮影したことになります。

何となく掩体本体の輪郭が見えます。

3号掩体。これも300mm望遠レンズで撮影。

3号は北側に向いているので、こちら側は掩体壕を後方から見ていることになります。

草木で覆われて何が何だか分かりませんが、2004年に私が撮影した写真を見ると後方開口部が見えていました。

現在の状態は分かりません。

ひとまず現時点では3基とも現存してます。

>>格納庫跡

今回は掩体壕群を回るついでに、別海フライトパークにも立ち寄りました。

フライトパークは、誘導路の一部を利用した場外離着陸場として昭和62年(1987年)に開設されました。

モーターグライダーを運航するので、560mの滑走路があるとか。

その滑走路が計根別飛行場の誘導路なのです。

車が止めているのですが、営業している気配が全く感じられないので道路上から撮影するだけで終わりました。

吹き流しがある辺りが滑走路(誘導路跡)?

すぐ近くに有った格納庫の基礎。

かなり広かったので大型機(重爆か?)用格納庫の跡なのでしょうか?

計根別飛行場には満州から呑龍部隊が移って来たらしいです。

道道13号近くの格納庫跡。ちょっとした森になっています。

近づけば基礎が残っているのでしょう。道路からは全く見えません。

牧草地では牛が放牧されていました。

航空撮影写真やグールグマップのストリートビューなどで見ると、格納庫や滑走路、誘導路跡がはっきりと分かります。

>>4号掩体跡?

付近の道路をストリートビューで見ていたときに、”4号掩体跡”というのがありました。

4基目の有蓋掩体壕?

気になったので現地を訪れました。

緑色屋根の建物前にある防風林(?)付近にあるとのこと。

崩壊したか取り壊されて跡しか残っていないのでしょうか。詳細は不明です。

個人農場の敷地内にあり、勝手に入ることができないので道路から撮影しています。

道路から見ても何が何だか分かりません。

ちなみにこの付近には無蓋掩体壕がいくつかあったらしいです。

この後、第四飛行場つまりは現在の計根別飛行場はすぐ近くにあるので訪れたかったのですが、

掩体壕などの撮影に予想以上の時間を費やしたことから時間がなくなり、移動の都合で今回の訪問は断念。

またの機会に訪れることにします。

【終わり】

ご当地グルメも食べず、名所などにも寄らず、苫小牧と道東を往復するだけでした。

それでも道東まで来たので、計根別飛行場掩体壕を見てきました。

初めて計根別飛行場掩体壕を訪れたのは平成16年(2004年)6月のようで、今年で20年近くになります。

その間に撤去されたり倒壊することなく、掩体壕は現在まで健在しています。

>>計根別飛行場

帝国陸軍参謀本部第一部で計画された航空作戦指導計画大綱に基づき、1942年(昭18年)より現在の北海道野付郡別海町~標津郡中標津町において建設された

飛行場が計根別飛行場。

この飛行場は攻撃による被害を分散させてつつ飛行場機能を維持させるために、連絡誘導路によって結ばれる5つの飛行場が計画され、

1944年(昭19年)末までに第一~第五飛行場が完成。第一飛行場が中標津町計根別地区に建設されたことから『計根別飛行場』として呼ばれるようになったそうです。

基地司令部は第一飛行場に置かれ、また格納庫や有蓋・無蓋掩体壕が多数建設されましたが、終戦により飛行場は閉港となり農地として払い下げられます。

しかし朝鮮戦争勃発により、1952年(昭27年)に旧第四飛行場が整備されて1600m滑走路を持つ米空軍不時着滑走路として軍用飛行場として復活。

朝鮮戦争停戦後の1958年(昭和33年)に航空自衛隊に返還された後、翌1959年に西春別空港として民間共用飛行場となります。

1965年(昭和40年)、旧海軍標津第一航空基地を前身とする中標津空港に丘珠便の定期航空路線が移転したことで、以後は航空自衛隊管理の施設となり現在に至っています。

ちなみに現在の『計根別飛行場』とは、中標津町計根別から離れた別海町西春別にある陸自別海駐屯地に隣接する、この空自飛行場のことを指します。

前身が計根別第四飛行場という歴史的経緯から今も『計根別飛行場』と呼ばれています。

今回訪れたのは、旧帝国陸軍の計根別第一飛行場です。

>>掩体壕

計根別飛行場掩体壕は旧第一飛行場周辺に3基が現存しています。

他に無蓋掩体壕が4基確認されているとのことですが、どこにあるのか分かりません。

有蓋掩体壕は、野付郡別海町本別にある別海フライトパーク付近に3基が近接してあります。

①計根別第一飛行場1号有蓋掩体壕

近くを通る道道中標津標茶線(r13)から見える牧草地の中にある蒲鉾形の掩体壕です。

幅約34m、高さ約5m、奥行き約22mのコンクリート製。

正面から見ると垂れ壁のない半円形の入口です。

以下、私有地なので立ち入ることが出来ないため、掩体壕撮影のためだけに持参した300mm望遠レンズで撮影。

正面向かって右端。

築80年近いのでコンクリートの剥離や亀裂がみられます。

後部は倒壊したのではなく、最初から開いています。陸軍掩体壕によくみられる構造です。

蒲鉾型というよりドーム型に近いですね。

正面向かって左端。

入口の高さは5mほどあるはずですが、土砂や草木の浸食でかなり狭くなっています。

奥行きが22mほどあるそうなので、九七式や一〇〇式といった陸軍重爆撃機も収納できたかと。

少し分かりづらいのですが、表面のコンクリが剥げて内部が少し見えています。

大きな石が多く含まれる戦争後半のコンクリです。

石以外にもホタテ貝が入っていたとか・・・。

なお、1号有蓋掩体は令和3年11月に別海町歴史文化遺産16号に登録されています。

②計根別第一飛行場2号有蓋掩体/3号有蓋掩体

1号掩体から道道13号線を挟んで南側には2号と3号掩体があります。

2号と3号は隣接しており、まとめて見ることができます。

注)”2号””3号”と書いていますが、別海町の公式な呼び名は不明です。

ここでは区別する上で見た順番で”2号””3号”と記載しています。

牧草地の向こうにあるこんもりした森のようなのが2号掩体。

正面をこちら側(東側)に向けています。

2号の向こう側(西側)に3号がありますが、この位置からでは重なって見えません。

上の写真を撮影したポイントで、300mm望遠レンズで撮影。

なんとなく半円形の入口が見えますが、草木が生い茂って状態は分かりません。

2004年6月に撮影した写真では、掩体のコンクリートがはっきり見えていたんですけどね。

20年近い月日は掩体を隠してしまいました。

少し南側から撮影した2基の掩体壕。

右側が2号で左側が3号。共に森のように見えますが掩体壕です。

牧草地に浮かぶ島のようです。

300mm望遠レンズで撮影した2号。写真は少し傾いています・・・。(^^;)

南西から撮影したことになります。

何となく掩体本体の輪郭が見えます。

3号掩体。これも300mm望遠レンズで撮影。

3号は北側に向いているので、こちら側は掩体壕を後方から見ていることになります。

草木で覆われて何が何だか分かりませんが、2004年に私が撮影した写真を見ると後方開口部が見えていました。

現在の状態は分かりません。

ひとまず現時点では3基とも現存してます。

>>格納庫跡

今回は掩体壕群を回るついでに、別海フライトパークにも立ち寄りました。

フライトパークは、誘導路の一部を利用した場外離着陸場として昭和62年(1987年)に開設されました。

モーターグライダーを運航するので、560mの滑走路があるとか。

その滑走路が計根別飛行場の誘導路なのです。

車が止めているのですが、営業している気配が全く感じられないので道路上から撮影するだけで終わりました。

吹き流しがある辺りが滑走路(誘導路跡)?

すぐ近くに有った格納庫の基礎。

かなり広かったので大型機(重爆か?)用格納庫の跡なのでしょうか?

計根別飛行場には満州から呑龍部隊が移って来たらしいです。

道道13号近くの格納庫跡。ちょっとした森になっています。

近づけば基礎が残っているのでしょう。道路からは全く見えません。

牧草地では牛が放牧されていました。

航空撮影写真やグールグマップのストリートビューなどで見ると、格納庫や滑走路、誘導路跡がはっきりと分かります。

>>4号掩体跡?

付近の道路をストリートビューで見ていたときに、”4号掩体跡”というのがありました。

4基目の有蓋掩体壕?

気になったので現地を訪れました。

緑色屋根の建物前にある防風林(?)付近にあるとのこと。

崩壊したか取り壊されて跡しか残っていないのでしょうか。詳細は不明です。

個人農場の敷地内にあり、勝手に入ることができないので道路から撮影しています。

道路から見ても何が何だか分かりません。

ちなみにこの付近には無蓋掩体壕がいくつかあったらしいです。

この後、第四飛行場つまりは現在の計根別飛行場はすぐ近くにあるので訪れたかったのですが、

掩体壕などの撮影に予想以上の時間を費やしたことから時間がなくなり、移動の都合で今回の訪問は断念。

またの機会に訪れることにします。

【終わり】