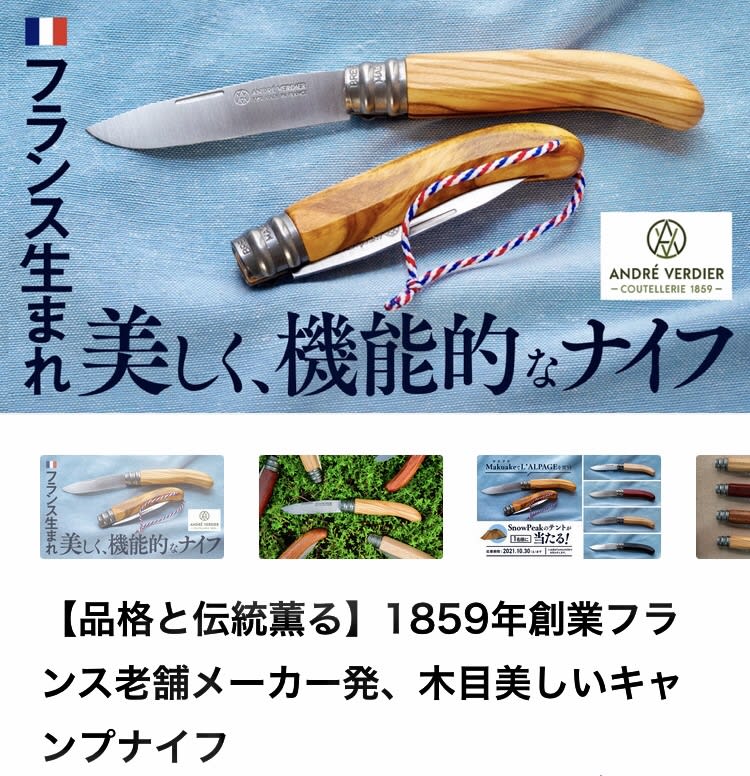

友人が紹介してくれたフランスの老舗

VERDIER(ベルディエ)のこのナイフ、

とてもお洒落だなあ。

このナイフのブランド名L'ALPAGE

(ラ・ルパージュ)のalpage(男性名刺)

とは、辞書で調べたら、山岳高地

(特にアルプス)の夏季の牧場の事

のようです。

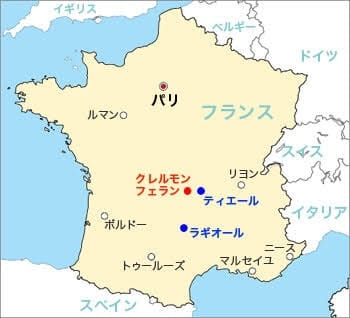

ベルディエ社はフランスの田舎町

ティエールにあります。リヨンの

西方の田舎町。

ラギオールと並んで日本の岐阜県

関市のような刃物の町で有名です。

ベルディエは今は二人の兄弟で工房

を経営しているそうです。

ティエールへはボルドーからだと

クレモンフェラン空港までランス

-セスナF406キャラバンIIの小型

プロペラ機で飛び、そこから車で

20分程。

ティエールへはボルドーからだと

クレモンフェラン空港までランス

-セスナF406キャラバンIIの小型

プロペラ機で飛び、そこから車で

20分程。

セスナ406F

ヨーロッパ有数の刃物の町、

ティエール。小さな町だ。

ティエール。小さな町だ。

刃物工房。

川のほとりに工房があります。

ティエールはオーヴェルニュ=

ローヌ=アルプ地域圏ピュイ=

ド=ドーム県にある人口13,000

人ほどの町です。

フランスという国は、刃物と食事を

文化として楽しんで来た歴史を持っ

ています。

フランスのナイフはそれゆえにお洒

落ながら実用的で形は優美です。

そんなフランスなのですが、中世に

イタリアからテーブルカトラリーが

入って来るまでは、フランス人は全

員手掴みで物を食べていました。イ

ンドみたいな感じで。貴族でさえ

それでした。

トイレもフランスは未発達で、建物

の外のそこら中で大も小もすませて

いた。街中だろうと、どこだろう

と。

と。

ふんわりした貴族のフレアスカート

は用足し隠しのために登場したのだ

し、ハイヒールは足が排泄物まみれ

にならないような高下駄方式にした

靴です。

日本も平安時代にはトイレが無く、

宮殿の周りの庭はとんでもない悪臭

がしていたと記録にあります。

ただ、日本は、大陸から箸が入って

来たので、食器としての用具は歴史

的にかなり早くから使用していた。

最初はトングのような用具です。

神話で川の上流から箸が流れて来た

から上流に人がいるとミコトが察し

たなどというのは大嘘。箸が日本に

伝来して以降の創作ねつ造であると

分かります。

日本も、邪馬台国時代や古墳時代に

は手掴みで食事でしたし、大陸文化

が日本に渡来する以前は、裸足で

ただ褌のような麻布を身体に巻き付

けただけの真っ黒に日焼けした民族

が倭人でした。これは中国の記録に

図入りで残っている。

まるで南方のポリネシアンのような

風貌が当時の日本人でした。

そして、倭人は全身に刺青をしてい

た。卑弥呼の時代にはそれです。

これは多分、南方系の文化を引き継

いでいたのでは。ヤマト連合政権が

成立の頃に倭人の刺青文化は消滅し

ています。

日本には世界史の中で特筆的な歴史

があります。

それは、世界一古い土器は日本列島

の縄文人が作った、という事。

つまり、世界最古の製造食器は日本

人の祖先たちが発明して生産した、

という事です。

換言すれば、世界最古の食器は日本

で生まれたという事。土器は実用具

としてだけでなく、祈祷用にも使わ

れていたようです。

日本の鉄の歴史も意外と古く、

縄文時代末期には鉄が使用され初め

ていました。

縄文時代末期には鉄が使用され初め

ていました。

日本では青銅器文化があまり発達せ

ず、総体としては石器からいきなり

鉄器文化に以降したかのような

様相を呈していました。

様相を呈していました。

いきなり鉄。

これは何か「天地をひっくり返す

程」の何かが日本列島に起きたと

いう事だったのでしょう。

太陽信仰と共に鉄器が日本に登場

して、そしてやがて列島内各地で

鉄の製造が開始された。

ただ、砂鉄から鉄を作る新規の製鉄

方法が日本で確立したのは、鉄器の

使用から500年ほど経った頃から

です。砂鉄から作る白い鉄=鋼の

以前は赤土から作る赤い鉄の時代

でした。この褐色赤鉄鋼の製鉄の

文化は、私は「赤い神社」がその

系譜を引く存在であり、また、

「白い神社」は、ヤマトを中心と

した砂鉄製鉄の新潮流の文化の系譜

にあると読んでいます。

(この赤と白の神社の歴史的対立と

融和統合の歴史の視点からの古代

製鉄の解析アプローチをして

製鉄の解析アプローチをして

いる人は、日本では見かけま

せん。そもそも砂鉄製鉄以外は

存在を認めないのが皇国史観の

学者たちの定番となっており、

ヤマトの砂鉄製鉄以前には日本

には倭人の製鉄は存在しない、

せん。そもそも砂鉄製鉄以外は

存在を認めないのが皇国史観の

学者たちの定番となっており、

ヤマトの砂鉄製鉄以前には日本

には倭人の製鉄は存在しない、

としています。科学的におかしく

とも「まず初めに答えありき」と

するのが皇国史観です)

日本が世界史的に世界有数の刃物の

技術大国となったのは、8世紀以降

です。当時、すでに鉄製品による

彫刻や木造建築は世界最先端の技術

を有していました。

すべて、「鉄を手に入れた」から

可能だった事です。

そして、古代の終焉となる平安時代

末期10世紀には、もう、すでに世界

に類例を見ない世界最先端で高度な

技術で刃物自体を日本人は生産して

いました。

西欧各国はそれぞれ刃物の歴史は

ありまますが、その実用性において

は日本の刃物が突出していました。

ただ、フランスの良いところは、ワイ

ンの製法技術が世界一になったため、

そのワインと共に刃物が発展して来た

歴史を持っている。これは優美だ。

日本の場合は、内戦での殺し合いと

共に刃物が発達して来た事実がある

ので、かなりそこがフランスとは異な

ります。

かつて日本が箸を使う高度な文明文化

だった同時代にフランスは手掴みで

食事していた国だったのに。

しかし、テーブルカトラリーはイタリ

ア発祥です。

やはり、全ての道はローマに続くのか。

ただし、手前味噌とか自国美化とか

ではなく、世界各地の料理で一番繊

細で手間をかけているのは和食です。

洋食とは料理の成立の根本が異なる。

これも、日本に世界的に突出した刃物

があったが故です。

食材の切り方一つにしても日本人は

異様な程の繊細さを以ってそれを実

行して来て和食の作り方を発達させ

た。

和食の技法と味のミクロ単位の差異

の目的意識的選択から見ると、とて

も美味しい世界各地の料理でさえ、

かなり大雑把に感じ取れます。

日本でも、食材を切る文化が無かっ

た鍋でごった煮だけの古代の時代

には、西欧と同じ感覚感性だった

事でしょう。

には、西欧と同じ感覚感性だった

事でしょう。

しかし、日本人は刃物により変身し

た。

日本は刃物と食文化の国なのです。

このおフランスのナイフ。

かなり何か惹きつけるものがあると

感じます。やはり食絡みかな。