■■■■■■■■■■■■能楽を嗜む■■■■■■■■■■■

北条俊彦

経営コンサルタント・前 住友電工タイ社長

■■「能楽 事始め」

●私は学生時代に能を少しかじった。流派は観世流である。

友人に能楽師の子息もおり、特に謡いには性根を入れて互いに

鍛えあったものである。おかげで今も声は良く出る。

時代劇などでサムライが夜道に悠然と謡う姿を見た方もおられ

るだろうが、我が学生時代も友人と夜、大学からの帰り道、扇

を手に謡いに興じることが多々あったがご近所から苦情を言わ

れることはなかったと記憶している。今と違い世の中いたって

おおらかだった。

学生時代の自演会では「小鍛冶」を演能したことは今も強く記

憶に残っている。

“蛙の子は蛙“ 友は今能楽師になっているが、学生時代に黒澤明

監督映画「影武者」で能のシーンに出演したのが プロになろう

としたきっかけのようだ。

能の演目は「田村」で武田信玄が野田城攻めの陣で薪能を鑑賞

するシーンであったと記憶する。

能の演目の多くは前場と後場の二部構成になっており、前半部

分の静かな雰囲気と後半部分の激しい動きの差を楽しむことが

できる。

前場では主役(シテ)はあまり動かず、語りが先立ち謡いの聴

かせどころが多く、ゆっくりしたリズムを奏でる囃子は心地良

いが、未熟な私はよく心地良い眠りに誘われた(笑)。

前場は全体として静かで哀しい雰囲気を醸成している。

後場は主役(シテ)の動きが激しく、力強い謡いとテンポの速

い囃子に合わせた主役(シテ)の舞は躍動感あり見どころも多

い。

“静から動(破)“その変化の醍醐味は中々のものである。

船弁慶、土蜘蛛は変化の醍醐味を楽しめる演目である。

●私は「俊寛」が特に好きである。

「俊寛」は「平家物語」に描かれた俊寛僧都の悲劇を舞台化し

た能である。俊寛は平家打倒の陰謀が密告により露見し鹿ヶ谷

で捉えられ、藤原成経、平康頼と共に異界の地鬼界ヶ島に配流

となる。

流人生活に打ち沈む日々の中、俊寛は同志の存在だけが心の拠

り所となっていた。京の都を懐かしみ赦免の日を心待ちに、水

を酒になぞらえ同志と酌み交わす俊寛は、配流地での悲惨な日

々の中にわずかながらも心のゆとりを見出すのであった。

ある日、待ちに待った赦免船が都から使わされてきた。赦免と

都への帰還を期待した俊寛であったが、瞬時にしてその期待は

裏切られた。赦免状には彼の名前だけが記されていなかったの

である。

何度も赦免状を読み返すが、やはりどこにも彼の名は無く俊寛

はただただ悲しみに打ち震えるばかりであった。

やがて、同志とも別れ孤島に独り取り残され、絶望の淵に突き

落とされた俊寛の究極の哀れさは、我々観るものの心を深く打

つ演目である。

主役(シテ)の被る能面は俊寛の心の全てを映し出しており、

また その静かな主役(シテ)の動作ひとつひとつに寂寥、孤独、

疑心、期待、悲しみ、絶望といった 心の変化が象徴的に表現さ

れている。是非、ご鑑賞頂きたい。

■■「風姿花伝」

●能楽とは式三番(翁) 能と狂言を包含する総称であるが、

能楽は江戸時代迄猿楽と呼ばれていた。その源流は奈良時代に

遡り、大陸から渡来した「散楽」が多様な芸能として進化し、

日本風に「猿楽/申楽(さるがく/さるごう)」と呼ばれるよう

になり時代の変化のもと世相を捉えた風刺笑劇として発達、後

々狂言に発展していった。

一方、鎌倉時代に農村部から生まれた「田楽」が流行し、猿楽

と互いに影響しあってきたが、室町時代に観阿弥・世阿弥親子

の登場により、より芸術性の高い舞台芸能へと大成されたので

ある。

特に世阿弥は、将軍足利義満の庇護も受け、父の志した「幽玄」

を理想とする歌舞主体の芸能に磨き上げ「複式夢幻能」という

スタイルを完成させている。

●観阿弥がこころざし、世阿弥が完成させた「幽玄(ゆうげん)」

とは“物事の趣が奥深くはかりしれないこと。

またその様(さま)を表現する言葉として文芸・絵画・芸能など

日本文化の基層となる理念の一つで、日本人の精神的支柱とな

っていることは 周知の認めるところである。

本来は仏教や老荘思想で用いられた漢語であったようだが、歌人

藤原俊成により、和歌を批評する用語として、有心(うしん)とと

もに歌道の理念として用いられた。

その後、能楽・禅・連歌・茶道・俳諧など中世・近世以降日本の

芸術文化に影響を与え続けている。

●世阿弥元清は、観阿弥の息子として生まれ、才能豊かな能役

者として、また作者として幽玄の美を追求する優れた演目を 数

多く世に残している。世阿弥が生み出した「複式夢幻能」 形式

は、時間が過去と現在に自在に交差しうる高度な作劇法である。

世阿弥は、政治的権力に翻弄され 後に佐渡へ配流となり悲運な

晩年をおくるが 「風姿花伝」「花鏡」「申楽談義」など多くの

伝書を残している。

「風姿花伝」は世阿弥が記した能楽の理論書で世阿弥の残した

21種の伝書のうち最初の作品である。父観阿弥の教えを基に能の

修行法・心得・演技論・演出論・歴史・能の美学など 世阿弥が

会得した芸道の視点から解釈を加えた著述になっており 「幽玄」

「花」「物真似」といった能の神髄を語る表現はここにその典拠

がある。

●能は演劇として現在も演じられる世界で最も古い舞台芸能と

して現在、ユネスコ無形文化遺産に登録されているが その典拠

には「源氏物語」「平家物語」「義経記」「伊勢物語」「大和

物語」「今昔物語」「曽我物語」等がある。また、主役(シテ)

の役柄によって能は大きく、

「神(しん)」

「男(なん)」

「女(にょ)」

「狂(きょう)」

「鬼(き)」

の5つに分類される。

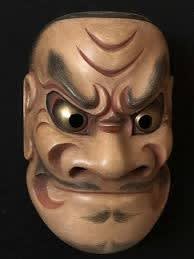

●能舞台でのもう一つの主役「能面」は曲の演出を左右する重

要な存在で、能役者は「おもて」と呼び大切に扱う。

面をつけるのは主役(シテ)の特権である。素顔で演じる曲もあ

るが、その場合では「直面(ひためん)」と呼び役者は面をつけた

つもりで演じる。面は 生きた人間の表情を表現し、人間の魂と心

が宿っていると考えられている。

面は大きく7種類に分けられるが、細分すると200種にものぼる

そうだ。

●また、能囃子を構成する四種楽器の役割も大きい。

「能笛(のうてき、能管ともいう)」は、唯一のメロデイ楽器で吹

く強さによってオクターブの音階がでる。

「小鼓(こつづみ)」は、その日の天気で音が変わるデリケート

な楽器で馬の皮と櫻の胴で出来ている。

「大鼓」は、小鼓と同じ材料でできているが、周りをリードする

男性的な楽器で大皮(おおかわ)とも呼ばれる。

「太鼓」は、ここ一番で登場し曲のクライマックス部分に活躍、

他の打楽器と違い牛の皮を使用している。この四種楽器を「四

拍子(しびょうし)」という。

■■「幽玄に浸る」

●能楽堂は演能の舞台として、独特の雰囲気を醸し出し観客を

「幽玄」の世界へ誘ってくれる。屋内でも屋根があり、舞台の

大きさは6m四方で、大きく張りだした舞台と廊下のような「橋

がかり」の部分からなっており、主人公の登場のときなど 遠近

感がより出し易くなっている。

観客席を見所(けんしょ)といい舞台を正面・脇・斜めからの3

方で取り囲む独特の造りとなっている。

外国要人(国賓・公賓等)の接遇に日本文化の粋を集めた“おも

てなし”で能や歌舞伎などを催すことが多いが、タイのプミポン

前国王夫妻が1963年に国賓として我が国を訪問されたとき薪能

を鑑賞されたと記録にある。

● タイの伝統芸能にも、仮面を被って踊りつつお芝居をする

仮面舞踏劇(コーン)があり、古くから王室の重要な催しで

演じられてきた。

神、王、女性の役以外は仮面を被り、その豪華絢爛な衣装と眩

いばかりの金の冠(仏塔を表現)は実に美しい。

また「指先の技術」と言われ指や指先の繊細な動きはタイ舞踏

の大きな特徴の一つであり、美しい指先と身体全体の曲線美で

あらゆるものを表現するのである。

●代表的な作品にはインドの叙事詩「ラーマーヤナ」を題材に

した「ラーマキエン物語」が有名である。

新型コロナウイルス感染拡大の影響はタイの芸術文化にも及んで

おり、伝統舞踏劇を観劇しながらデイナーを楽しめた「サイアム

ニラミット」が昨年、残念ながら完全閉鎖になってしまったよう

だ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます