■■■■■■■■■■■戦後80年の確証■■■■■■■■■■■

■■[屈辱の敗戦]

🔵今を去る80年前の昭和20年8月, 日本は, 不覚にも米国との長い戦いに

敗れた。1945年8月14日, 日本は, ボツダム宣言を受託, 連合国軍に無条件

降伏した。

4年に及ぶ世界大戦で,日本は約300万人を超す同胞を失う。思えば苦渋の

戦いだった。国民は,大きな敗北感に打ちのめされた。

連合国軍の統治に当たっては、

・🔴敗戦国、日本の戦争責任,

・🔴連合国軍4国(米国,英国,中国,ソ連)による日本4分割統治の是非,

・🔴日本の天皇制の是非

・軍国主義を解体し民主化を推進するためGHQの日本進駐と5大改革、

などが統治条件に上がった。

しかし連合国最高司令官マッカーサー元帥の強い意向で日本の国体である

・🔵天皇制の存続、

・🔵GHQ主導の連合国軍統治機構が指令、日本政府が政治する間接統治

が決まった。

昭和27年(1952年)講和条約と日米安全保障条約が発効,再独立を果たした。

🔵終戦(敗戦)の年、私(当年93歳,)は,旧制中学の2年生だった。その時は、

岡山県倉敷の郊外に疎開していた。

6キロ程離れた瀬戸内海沿岸には,1式陸軍攻撃機を造る三菱航空機の工場

があり,終戦間際には連日のように B29-100機を超す編隊に執拗な空爆を

受け,壊滅的な打撃を受けた。

真夏で学校が夏休みのため、伝わって来るのは,近隣農家の人達の憶測め

いた話ばかりで、全く要領を得なかった。

しかし8月15日正午の「天皇陛下の終戦を告げるラジオ放送」は、音質が

極端に悪るかったが「日本は、米国に負けたらしい」という事は想定でき

た。道端に集まっていた近隣の人達は、誰もが無言で打ちひしがれていた

事を覚えている。

🔵郊外のため自転車通学を強いられたが、終戦後の9月からの2学期は、

ほぼ1本しかない大きな県道で、毎朝の様に朝鮮部落の人達の待伏せにあ

つた。当然,距離のある 山越えの道に変更せざるをえない苦労にみまわれ

た。

今から想像するに, この朝鮮の人達は、戦争中の朝鮮から日本の軍需工場

に家族ぐるみで徴用され、来日していたらしい。日本の敗戦で民族が独立

を勝ち取り,たっての民族の怨念が爆発したとみていい。

当面の捌け口として,日本の自転車通学生が執拗に襲われ続けた。逃げるか

避けるしかない。

米軍が治安駐留する迄の約1カ月の間、無警察状況が続いた。

それから3年後、北朝鮮が南朝鮮(現在の韓国)に攻め込み、朝鮮戦争が始

まる。覇権による民族の抑圧ほど、禍根が残るものはない。

後の韓国政府による日本領「竹島」の占拠は, この様な民族間の怨念が齎

らす不可解な行動の一端かも知れない。

⬛︎■「戦後80年の相剋」

🔵ボツダム宣言の受託,そして敗戦、あれから80年が経つ。

当時を知る日本人と言えば, その殆どがなくなっており、全人口の約1,9

%に当たる一部の高齢者しか残っていない。

しかも戦争を知る世代が日々後退し、戦争を知らない世代’にかわりつつ

ある。

今回の「戦後80年」プロジェクトは、敗戦と焦土の中から立ち上がり,

僅か19年にして世界初の「新幹線」を創り出した戦後日本の快挙を当時

を知らない後世の人達に明確に伝承しようという意図があるものと思う。

その後の日本は,戦後昭和から「失われた30年」を経て、いまも低成長に

沈む。その間,幸いにも確かな平和には恵まれたが、政治と経済は,いまだ

低迷から抜け出せていない。

🔵80年前の苦渋の敗戦模様については, 既に多くの著者が上梓して,後世

に伝えている。その一部をご紹介したい。

・「昭和天皇独白録」抜粋

「敗戦の原因は、余りに精神に重きを置きすぎて科学の力を軽視した」

・「戦後日本経済史」(野口悠紀雄著 新潮選書刊)

「戦後の日本は、占領軍により導入の経済民主改革により、

・農地改革・財閥解体・労働立法によって出発した。

追放で戦時中の指導者が一掃され若い世代の人達が指導的な立場につ

いた。これにより日本は,世界でも稀に見る経済成長を実現した。

・「昭和史、戦後編」(半藤一利著 平凡社刊)

日本が降伏した日、中学3年生だった。頭にがっんと大きな衝撃をうけ、

目の前が真っ暗になった。いずれにしろ一億、涙滂沱と言ってもいいのではないか。

「戦後を読み直す」(有馬学著 中公選書刊)

・戦後80年、あらゆる面で列島史レベルの大きな社会変動を経験した我々は、

今やこの歳月を語る前提すら失ってしまった。

「文芸春秋で読む戦後」終戦から高度成長期まで(司馬遼太郎、石原慎太郎他著、文芸春秋刊)

・日本を狂わした異質の昭和の中の魔物、

昭和史をどのように見るか、それは今に生きる日本人の喫緊の課題だ。

「図解、昭和史」(保坂正康著 PHP研究所刊)

不況, 占領、革命騒動、経済成長、20世紀の大半を占める昭和には,人類の様々な

体験模様が凝縮されている。

・昭和天皇の決断

・戦後日本に君臨した巨人、マッカーサーGHQ最高司令官

・朝鮮戦争の僥倖

・サンフランシスコ講和条約、単独講和の意義、独立、主権回復、

戦争に敗れるという事の意味と,主権回復に至る道筋、その後の世界経済への

復帰の経緯を返り見るに,人為を超えた幸運の力が、日本の再起に大きく寄与

したとしか思えない。

「戦後80年」に際し、この国の潜在する威力と、日本再興に果たした私達

先立ちの尽力に対して、強く深い敬意を払う契機になればと思う。

⬛︎■「足跡を振り返る」

🔵戦争を知る元気な高齢者と話を交わすと, 先の戦争の事は, いまも明確

に覚えているという。時代は, 戦後昭和から平和な令和に代わったにも拘

らず, 年寄りとの戦争話は、尽きることはない。

逆に戦争を知らない人たちにとって、長きに亙り続く今の平和は,ごく当た

り前の事の様になっているふしがある。

一方, 少しでも戦争を知る高齢者の中には、憲法9条の改憲 をも放擲する

自民党政権に倣い「おぞましい戦争と敗戦の過去」をみずから封印して

「平穏過ぎる今に生きる」と言う、極めてずる賢い老人も多い。

識者は,これを「平和ボケ」と称して警鐘を鳴らすが, これでは,戦争を

なくす事にはならない。

■■「戦争の世紀」

🔵[戦争の世紀」と言われた20世紀を辿ると,世界は,2度に亘る世界大

戦を経て,漸く戦争が少ない世界を実現した。しかし軍事対立のパラダイ

ムが変つて,戦争が少なくなったとは定義ずけていない。

国連も,ロシアが常任理事国である以上、国連挙げて戦争を抑止するとこ

ろまでは機能しない。しかし90年代以降、国家間の戦争は少なくなり,武

力対立の殆どは、国内の勢力争いか,近隣国の民族間の争いが軍事化して,

戦争になったものが殆どのようだ。

特に戦争の目的が,相手を屈服さすための破壊行為ではなく,政治目標を達

成のための手段に変わって来たとする説もある。しかし戦争を無くすため

には,外交力と併せて,戦争を抑止するための 国防力が不可欠になってきた

事は確かだ。

日本も今年2025年度の国防予算が, 初の8兆円を超す。戦後日本のように,

不戦国家を標榜するだけでは,平和の維持は難しい。特に思想信条が異なる

国家間の対立がある以上, 少なくとも戦争を抑止するに足る国防力(自衛力)

と,柔軟な外交力が不可欠だとするのが,平和維持,最大の決め手でもある。

最近のウクライナとロシアの戦いのように、ロシアが一方的に仕掛けた戦

いながら、高所から停戦を仲介する世界的な大国や,絶対的な権力を持つ国

際機関の存在が見当たらない。

(出典:ニッセイ経済研究所)

■■「戦後昭和の足跡」

🔵「戦後昭和」の主役と言えば、戦後の日本経済を牽引した戦争生き残

りの大正世代と昭和一桁世代(当時40歳代から20歳代)の人達だった。

■「戦後の日本」(戦争後の10年)

・昭和20年(1945年 🔴敗戦 ●米軍による占領統治が始まる ●財閥解体

・昭和21年(1946年 🔵日本国憲法公布 🔴ハィパーインフレによる金融封鎖

●終戦の翌年、日本の全家庭をおそったディフォルト(金融封鎖)

・昭和22年(1947年) ●吉田内閣総辞職 ●片山哲社会党首班連立内閣

・昭和23年(1948年)🔴極東国際軍事裁判 ●物価倍々の高騰

・昭和24年(1949年)●第3次吉田内閣 🔵1ドル360円単一為替レート実施

・昭和25年(1950年 🔵朝鮮戦争始まる●警察予備隊発足●平均寿命男58歳

・昭和26年(1951年)🔵サンフランシスコ講和条約締結 ●赤痢流行死者1,5万人

・昭和27年(1952年)🔵対日平和🔵正式に独立🔵日米安全保障条約発効

・昭和28年(1953年)●朝鮮戦争休戦 ●街頭テレビが人気 ●初のスーパー青山開店

・昭和29年(1954年 🔵防衛庁自衛隊発足 ●電気洗濯機,冷蔵庫,掃除機3種の神器

・昭和30年(1955年)●保守合同 🔵神武景気始まる ●家庭電化時代の到来

(出典:内閣府)

🔵現在93歳老人の新卒(大卒)当時,昭和30年の公務員初任給は8,700円

だった。その後,神武景気の超インフレで、5年後の昭和36年には公務員

の初任給は約3倍の10,800円にはね上がった。

・ラーメン40円が50円に、

・喫茶店のコーヒー50円が60円に、

・映画館130円が180円に

・新聞購読料330円が390円に。

給与や物価の上昇が景気を拡大した。

・昭和31年(1956年 🔵高度経済成長期

・昭和34年(1959年 ●皇太子(現在の上皇)のご成婚

・昭和35年(1960年 🔵池田内閣の所得倍増計画

●安保闘争

🔵「もはや戦後ではない」宣言

・昭和39年(1964年 🔵東京新幹線開通

🔵東京オリンピック

●海外旅行解禁

・昭和40年(1965年 🔴初の証券不況

・昭和41年(1966年 🔴初の赤字国債の発行

・昭和45年(1970年 🔵大阪日本万国博

●「団塊世代」の社会人デビュー

🔵戦後経済が、軌道に乗った後に登場した戦後生まれの「団塊世代」は、

終戦後,兵役から帰郷した若者たちが、結婚して生まれた全く戦争を知ら

ない戦後生まれ第1期(1947~49年生)の子供たちだ。

しかもその数は約700万人、3年間で700万人の子供が生まれたのだから,

政府も役場もさぞかし大変だっただろうと想像する。

「団塊世代」の命名は、当時,経済企画庁官僚の堺屋太一氏だった。

彼らの親世代は、戦争被害で生活に余裕がなく,若者たちは,自分達で生計

を立てることを迫られていた。

その団塊世代を,会社の直接上司として統率したのが、戦後の昭和30年代

に社会人デビューした昭和一桁生まれの人達だった。

この上司世代は,いま既に93歳以上に、部下の団塊世代は75歳以上になる。

(出典:日本経済新聞)

しかしながら、右肩上がりで急成長する戦後高度経済の中で,仕事は増え

続け「頑張れば報われる」という実感がみなぎり始めた。

新しい仕事についても、自から開拓したという自負心が旺盛だった。

しかしこの世代は、自分たちの子供の事は、全て女房任せ、仕事に専念

するのが、当時の日本では常識だった。

しかし、それを不満とも思わず受け入れ,働き続けた人的パワーの集積が、

疲弊した戦後日本の再興を早めたとも言われた。

いみじくも当時一世を風靡したコマーシャルのフレーズは「Oh,猛烈!」

だった。

そして戦後26年

・昭和46年(1971年)🔴ニクソンショック

・昭和48年(1973年 🔵田中内閣の列島改造計画

・昭和50年(1975年) ●初のサミット開催 ●赤字国債の発行の常套化

⚫️日本経済が急速に回復する中、団塊を引き継いだのが 「新人類世代」

(1950年後半から1964年生まれ)である。ちなみにこの世代は、いま75歳

をこえる。

経済が成長し,家庭の所得が大きく伸びる過程で雇用や,消費や教育が急速

に改善して一時期憂慮された学生運動は影を潜めた。そして政治的に無関

心な若者である「新人類世代」が増えていった。

・昭和55年(1980年)●バブル景気始まる ●為替235円から120円に(円高)

・昭和56年(1981年) ●政府3公社(JT,JR,NTT)の民営化

・昭和60年(1985年)●プラザ合意

🔵「当時を象徴する日本の世代別構成図」

🔵やがて「新人類世代」が活躍する頃には、日本は 「ジャパン アズ

ナンバー1.」の評価が世界的に広まり、国際的な評価と地位を確立してい

った。

ビジネスの仕組みも、いち早くPDCA (計画、実行、評価、改善)と言う

科学的な方策を 取り入れ「猛烈からビューテイフル」に変容していった。

戦後から僅か30年の間に,いろいろ思考錯誤しながら世界の新しい兆候を

つかみつつ、日本経済を世界経済の潮流の中にオンラインした事が,成功の

要因だったと言われる。

(出典:日本経営合理化協会)

■■「大変な時代」

🔵こうして戦後の日本を一瞥すると、

昭和の後半は

・「昭和一桁世代」次いで

・「団塊世代」

・[新人類世代」

と日本経済を構築していった。

日本の再建成功の要因は、まず平和だった事。その間に1度も戦争に見舞わ

れなかったことが大きい。戦後世界で戦禍に遭わなかった国は、世界193国

のなかで僅か8ヶ国だけと言われるから、これは快挙と言っていい。

🔵戦後80年「戦後昭和」を皮切りに、日本を世界の最前線に位置づけた

のは,このような日本人のひたむきな努力と,新しい開発への取り組みだっ

た。

ただ世界は,経済の危機をのり超えるたびに、先進国も後進国も新たな生き

残りをかけての、猛烈な挑戦が始まる。

日本の企業では「仕事は,与えられるのではなく,自分で生み出すもの」と

いう意識の変化が定着した。そして在籍年数に関わらず、能力あるものが

昇進する制度が定着した。

何もかも世界基準という事で,ボーダレスな世界市場での公正な挑戦が,常

識化した。私たち戦中世代が,牽引してきたとは言え、このような 全自由

世界を巻き込んだ市場経済社会が到来するとは,思いもよらなかったと言う

のが実感である。

🔵 今にしておもえば「昭和」は確かに遠い存在になりつつある。

しかしいささかでも昭和を知る世代は、今もなお昭和を懐かしみ支持する。

一方 平和を目指して協調を模索する世界は、時として大国の覇権に揺れる。

それを未然に防ぐには、貧困や格差の是正は当然の事、世界全体による地

球規模の協働が求められる

世界を同時に襲った2019年の「コロナパンデミック」は,まさに天が地球

人に垂れた尊い教訓と思いたい。世界の明日は, なお不透明感が拭えない

が、改めて地球規模の協働が,大切な事を教えてくれた。

🔵前回の大阪万博を企画した評論家の堺屋太一さんは,昭和が終わり平成

を迎えた1995年に著書「大変な時代」を上梓して,経済や政治の世界で、

従来の知識や経験では予測できない常識破壊の時代がやってくると警告し

た。

そしてそれによって「大変な時代」から「面白い世の中」へと変って

ゆくと予言した。あれからほぼ30年が経つ。ご本人は,既に他界したが

デジタル化の台頭で、産業分野はもとより,社会生活でも極度の情報化が

進んで面白いほど世の中は変つた。

余りにも早い変容のせいで,古くて近い過去は,ついつい忘れがちでもある。

世界経済はGAFAが牛耳り,政治は,脱炭素を標榜してグリーン社会の実現

を目指すという。世界市場では、政治を排して貿易の一元化が進みつつあ

る。

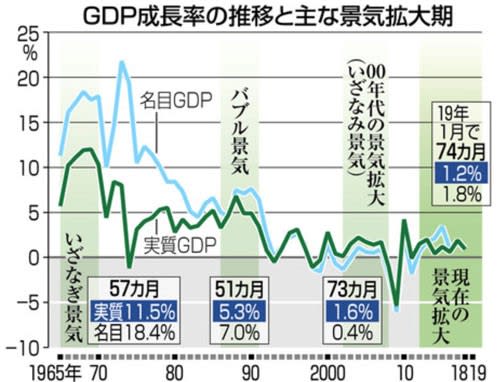

■「戦後の日本経済の動向」(日本のGDP成長率の推移)

(出典:ニッセイ経済研究所)

🔵宗教学者の磯前順一さんは、 著書「昭和平成精神史」講談社刊)の中

で次のように「戦後昭和」を分析している。

「敗戦から80年がすぎ 元号も2度改まった。いよいよ昭和も遠くなりつ

つある。「もはや戦後ではない」という宣言からかぞえても,既に60年以上

経つ。しかし,私たち日本人が生きているのは、今なお「戦後」なのではな

いのか。

毎年 戦後何年になるかを数え事あれば「戦後初」をうたって来た。

私たちが生きている時間は,つねに戦後を起点としていまも「戦後」に規定

されている。これはいったい何を意味しているのだろうか。

令和の時代を迎えても加速する一方の「息苦しさ」「生きずらさ」は、実は

この「終わりなき戦後」にこそ 原因があるのではないのか。ーーーー」

日本の戦後史に詳しい磯崎さんのこの発言は、

「日本は未だ(戦後昭和)を超えていない。否、超えようとしていないのでは

ないか」との厳しい忠告に写る。

「戦後昭和」が、戦後の新しい日本の歴史の起点だったと、日本国民の語

り草になる日が来る事を願って やまない。 (Yama)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます