■■■■■■■「最新、日タイ仏教事情」■■■■■■■

■「タイの仏教と僧侶」

●タイと日本は、130年を超える古い友好国であるが、同じ 王国でもあ

る。しかも おなじ仏教国でもある。そしてお寺が多い国としても、世界的

に知られている。

しかしタイの仏教は、日本と異なり国民のほぼ93%以上が信者を占める

国教というにふさわしい存在である。

●しかもタイ国憲法によると、タイの国王は、仏教徒から選ばれるとある。

かくのようにタイの仏教は、タイ国の公式宗教として、偉大な存在である。

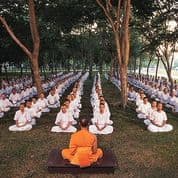

●そのタイには、およそ3万7千の仏教寺院があり、約40万人の僧侶がい

る。

彼らは 「サンガ」という部教集団に属し、高僧も修行僧もすべて同じ木綿

の黄衣をまとい、厳しい戒律のもとに、日々の修行に明け暮れている。

20歳までの修行僧は「沙弥」(ネーン)と呼ばれ10戒を守って修行する。

まとう黄衣は、還俗まで脱ぐ事は許されない. そして 20歳を超える出家

僧は、「比丘」(プラ)と呼ばれ 227にも及ぶ厳しい戒律を守ることが

求めれれる。

●タイの仏教は、上座部仏教(テーラワーダ)といい、はるかスコータイ

時代にインドからスリランカ、ビルマを経由して伝わったとされる。

●一方、日本の仏教は、1世紀ごろインドから中国に伝わり、その後儒教

や道教の影響を受けながら、変容して「中国化」した大乗仏教として朝鮮

の百済を経由して日本へ渡来したと言われる。

そして今では日本の仏教は、個人的な崇拝のための仏教がすたれ、伝統的

な遺風としての仏怯、台頭しつつある。

■「タイの宗教人口の内訳」

(順位)(宗教名) (信者数)人 (構成比)%

1位 仏 教 61,746,429 93,58 ●

2位 イスラーム教 3,259,340 4,94

3位 キリスト教 789,376 1,20

4位 ヒンズー教 41,808 0,06

5位 儒 教 16,718 0,02

6位 その他 78,044 0,12

7位 無宗教 46,122 0,07

8位 不 明 3,820 0,01

(出所 タイ国民人口調査2010)

■「価値ある出家のあり方?」

●タイの社会では、古くから男子は出家して初めて1人前として認めれる

しきたりがある。タイの人々にとって、出家する事は、最大の功徳であり、

家族にとっても自分の息子を出家させることは、世間に対して大きな功徳

を積むことなると信じられてきた。

タイ仏教では、尼僧は認められていない。しかし 修道院で白衣を着て修行

生活を送る女性の修行僧「メーチー^」が増えている。 最近では「尼僧サン

ガ」を求める運動もあるという。

・「タイの人たちにとって出家とは、どういうものなのか」

・「タイの人たちは、なぜ出家するのか」

同じ仏教国の日本人にとって、大変興味ある問題である。

■「タイの国民性と上座仏教」

●タイは1932年の立憲革命によって、近代国家へ転換したといわれる。

それは、日本の明治維新に相当するもので、これによって現在の国の骨格

が、定まったといわれている。

タイ国は、海に囲まれた日本と異なり、国の周囲は、利害の異なる異国に

接している。北は中国、東はラオス、ベトナム、カンボジア、南はマレー

シア、そして西はミヤンマーに囲まれ 長きにわたりタイ独自の外交戦略

によって、自由陣営の先駆けとして、中進国の地位を築き上げてきた。

その国力の根底にあるのは、国民の規範としての上座仏教であり これがタ

イの社会政策の基盤として、タイの繁栄に大きな役割を果たしてきたことは、

全く疑う余地はない。

■「世界の仏教信者、国別ランキング」

順位)、 (国名) (信者数)万人 (人口比)%

1位 中国 24,412 18,2

2位 タイ 6、442 93,2

3位 日本 4,581 36,2

4位 ミヤンマー 3,842 80,1

5位 スリリランカ 1,446 69,3

6位 ベトナム 1,441 16,4

7位 カンボジア 1,370 96,9

8位 韓国 1,103 22,9

9位 インド 980 0,8

10位 マレーシア 503 17,7

11位 台湾 495 21,3

12位 ラオス 409 66,0

13位 米国 373 1,2

14位 ネパール 309 10,3

15位 スンガポール 173 33,9

(出所 Pew Resarch Center)

■「日本の最新お寺事情」

●ところが日本にはお墓があり、お寺は檀家としてのつながりで檀徒とし

ての関係を維持しながら、寺の経営を守ってきた経緯がある、

因みに日本のお寺の住職の数は、9万3千人、そして7万5900のお寺

がある。その内訳は、

愛知県が145で第1位、

大阪府が第2位、

兵庫県が3位、

京都府が4位、

滋賀県が5位

京都府が6位 と関西がその主勢を占めている。

●しかし日本の仏教は、今では「葬式仏教」と批判されていて 残念ながら

あまりいいイメージではない。

今や日本では、お寺離れと仏教離れが現実の問題になっているといってい

い。

■「世界の宗教信者のシエア別ランキング】

(順位)(宗教名) (世界人口比率)

1位 キリスト教 31,5%

2位 イスラム教 23,2

3位 無宗教 16,3

4位 ヒンズ―教 15,0

5位 仏 教 7,1

■「タンブン(タイの寄託行為)」

●タイの早朝、随所で見かけるタンブンは、日本人観光客にとっても、珍

しい風景の一つである。

タイの人たち、特に在家信者は、タンブン(寄託、寄付行為)を積み重ねる

事によって、来世では、ますます幸せになる、いわゆる輪廻転生を信じて

おり毎朝、おとずれる僧侶に托鉢を怠らない。

タイの人たちの主な寄託行為とはーーーーーーー

・お寺に寄付する

・僧侶に托鉢する。

・自分自身が出家する。

・息子を出家させる。

・魚や小鳥を逃がす。

・仏教の五戒

・殺生しない、

・盗まない、

・犯さない、

・嘘をつかない、

・酒を飲まない)

を守る。

タンブンは、自制と人のためを思う平和共存を願う心から生まれた素晴ら

しい宗教行為だと思う。

チェンマイを訪れて、まず、ほっとする街の感触は、このようなタイの人

達の人思う優しさからきているということが判って来た、、そして街角で

托鉢に出会うと、正直いま日本に失われつつあるものに出会ったような気

がして、感動するのである。これもタイの大きな魅力の一つといえるだろ

う。

■「魅惑的なタイの寺院様式」

私は、このところチェンマイ周辺の寺院のきらびやかな建築様式に魅了さ

れ,毎年1週間ぐらい、カメラ片手に探訪に余念がない。

チェンマイだけでも約300の寺があるといわれるが、城壁内にあるワッ

トチェルデイアンやワットプラシンや、ワットチェンマイなどは、あまり

にも有名な存在である。

しかし、もう少し小ぶりな古いお寺の中に、特異な建造物や色彩を見出し

て、格別の感慨に浸る事が多い。●城壁の北側にある「ワットモーカムトゥアン」寺院は、私の好きな寺院

の一つだ。 造形美は、素晴らしいの一語に尽きる。

ワットモーカムトゥアンは、上の旧市街地図の上部の真ん中あたり。

因みに、旧城壁内(旧市街)には36の寺院がある。旧市街の一辺は、約2キ

ロメーター、徒歩で約30~40分程度。右に流れるのが、ピン川である。

(風格ある「ワットモーカムトウアン」の著名な古寺のたたずまい)

●それは日本の黒瓦に象徴される室町様式の重厚な趣とは異なり、南の国

特有の天国を想起さす色鮮やさである。

その建築様式の違いは、日本の大乗仏教が中国からタイの上座仏教がイン

ドから渡来した事に起因すると言われるが、それぞれの国民性とも関連が

ある様に思えてならない。

■「ソンクラーン」

●今年もまた、あと数日でタイの旧正月、国民的な平和な祭典ソンクラーン

(水かけ祭)がやってくる。 新国王のもと一日も早い民主内閣が実現する

よう願ってやまない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます