今回の被災地の近くに行ったおり、キリスト教がひろまっていることに注目した。山地原住民地域であり、もともとはアニミズムしかなかったと思われる。仏教寺院は見当たらず、日本統治時代には国家神道をベースにした初等教育が行われていたと思われる。神社の跡地を確認。戦後に生じた宗教的空白で、次世代はクリスチャンとなったのではないか。中国南西部の少数民族地域にも、キリスト教の展開が見られる。しかし、この時お世話になったペンションのオーナーはご無事だろうか。花蓮にご親戚も少なくないという。

---2009.11.21

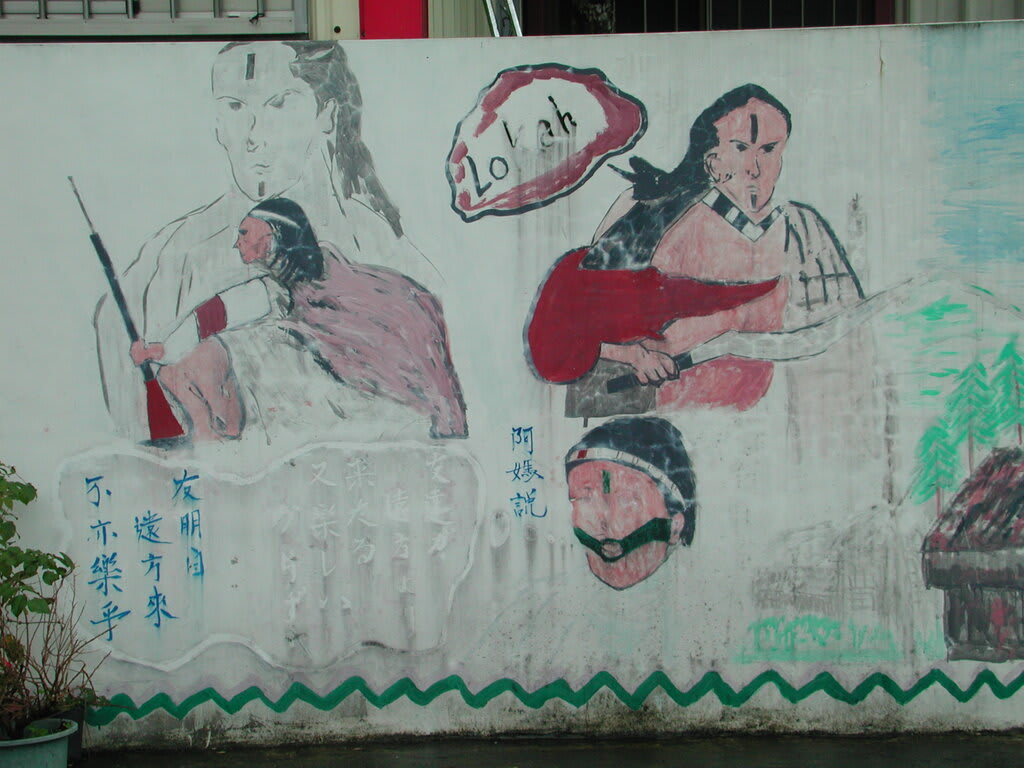

羅東渓をさかのぼり、山地原住民タイヤル(泰雅)族の夫婦が経営するペンションへ。タイヤル族の会話は日本語の単語の借用が非常に多い。複雑高度な概念は日治時代に初めてもたらされたのであろう。オーナーの母上が「我的華語不標準」という理由がピンとこなかったが、彼女のすぐ上の世代は日本語で学校教育(国民小学)を受けていたのだ。老人の中には日本語のほうが華語(北京語)より得意な人もいる。家族の会話を小生が学生たちに通訳してあげた。「おとうさん、わたしXXXまにあうXXXXあしたXXX」みたいな感じである。文法は日本語より中国語に近いようで、語順の通りに受け止めてはいけない。観光で来る日本人も多いようで、若い人でも日本語が流ちょうな人もいるようだ。部落には神社の跡地も残っている。昭和八年と石碑に刻まれていた。国民党が来る前は、原住民にとって日本語が唯一の他部族との意思疎通手段であったという。中山間地域村落インフラ整備のための投資は遅れているようだ。むささび(飛鼠)など、山の珍味の夕食。鶏だと思って食べた後にタネあかし。そのあと地熱利用の温泉へ。プレハブの個室の内装が岩風呂風になっている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます