宮城県本吉郡津山町横山 国道45号線から県道64号線に右折すると間も無く伊達小次郎の墓があります。

小次郎とは伊達政宗公の唯一の弟である。

しかし、実の弟小次郎を政宗は自らの手で殺さなくてはいけなくなるのです。

何故政宗は、弟を斬らなければいけなかったのでしょう。

以前の記事にそこにいたる理由を簡単に説明しています。

片倉小十郎影綱と独眼竜政宗/小田原参陣と毒殺未遂事件

墓まで約135段の階段と坂道が待ってました。

いや~こえ~ がおった~

いや~こえ~ がおった~  詳しい説明を読みたい方は

詳しい説明を読みたい方は

画像をクリックで大きくなります。 左の「お気に入り」を隠すとフル画面で見やすいです。

伊達小次郎の墓所

毒殺未遂事件は、自白した者によると、政宗公を殺害し、弟小十郎を伊達家の家督に据えようとする母義姫の計画だった。

秀吉の怒りに触れている政宗が小田原に行けば、公は処刑され「先祖墳墓ノ地」も没収されてしまう。

すでに兄最上義光は天正17年(1589)5月に、寒河江光俊を名代として上洛させているから、義光の口添えで秀吉に許しを乞えば、伊達家は安泰であると考えたのだというのです。

一説には、この政宗暗殺計画は伊達家の実権を握ろうとする兄義光に唆されたものだともいいます。

元禄十六年(1703)に田辺希賢と遊佐木斎が編纂した「貞山公治家記録」には、小次郎処刑の模様が生々しく記されています。

事件の二日後・・・四月七日、夕方から小雨が振り出しました。

主席守役の小原縫殿助の屋敷には、政宗公と屋代景頼、牛越円膳が座っていました。

公は屋代に「小次郎を斬れ」と耳打ちします。

屋代は再三辞退して再考を願っていました。

そこに小次郎が入室し、公の前に正座しました。

近くに呼んだ公が扇子を渡します。

つまり、切腹せよとの指示です。

いぶかる小次郎を見て立ち上がりざまに脇差二太刀で斬り倒し、屋代にとどめを命じました。

さらに守役の小原を殺害して公は小原邸をでました。

小次郎この時13歳とも17歳ともいわれています。

「小次郎には罪が無い。しかし母を害することが出来ないから小次郎を討ったのだ」と公は涙を流しました。

小次郎の死を知ったはは義姫は、七日夜実家の山形城へ走りました。

小原家の伝えによると、小次郎と縫之助はすぐに死なず黒川城を脱走しました。

やがて絶命した小次郎の遺骸を背負い、本吉郡津山町横山、つまりこの地に運びました。

文禄元年(1593)二月八日に恂氏したとあります。

小次郎生存説もあります。 文末に記載します。

この後ろの墓石の台座は、当初のものでしょう。新しくなってますから。

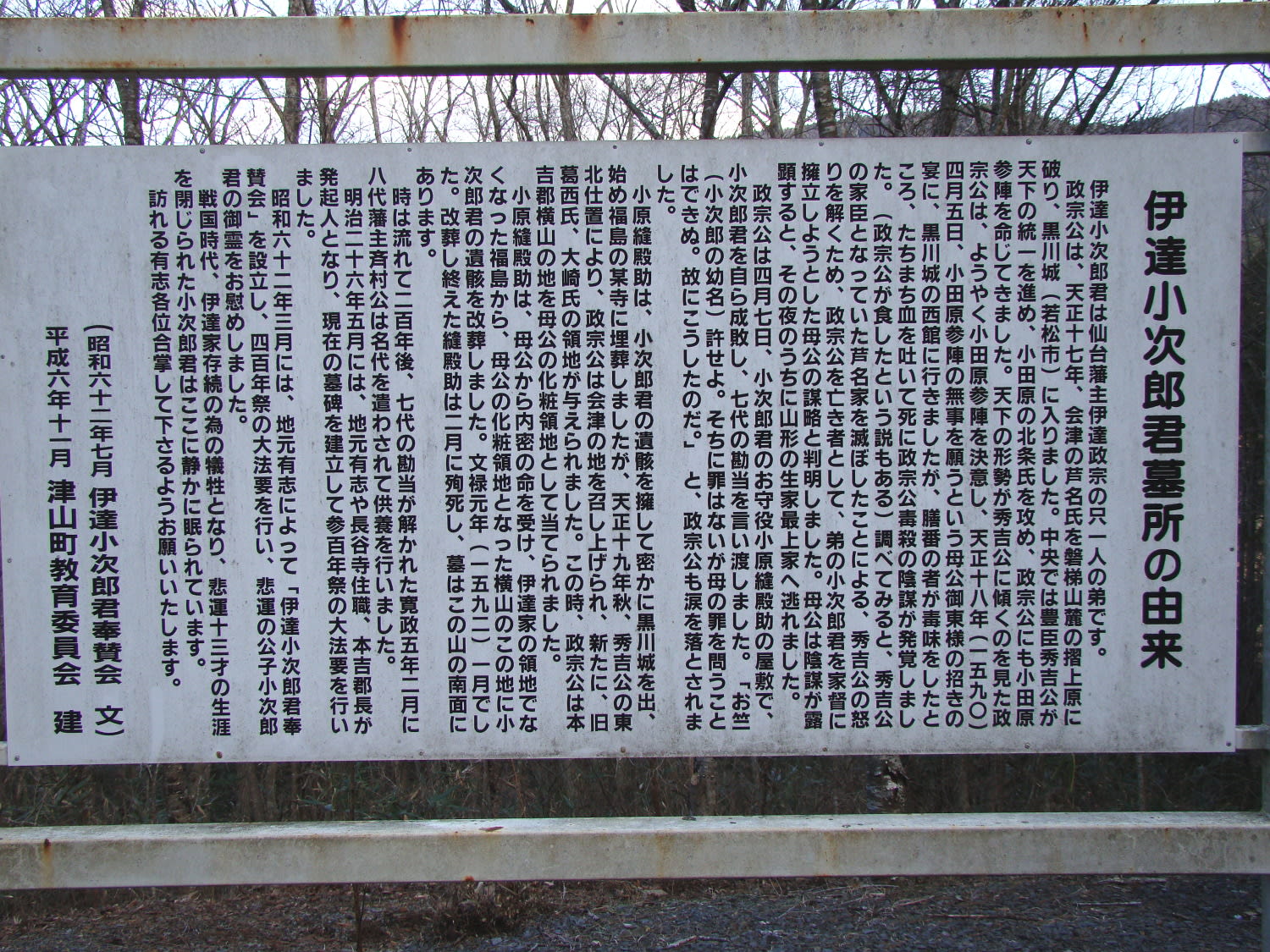

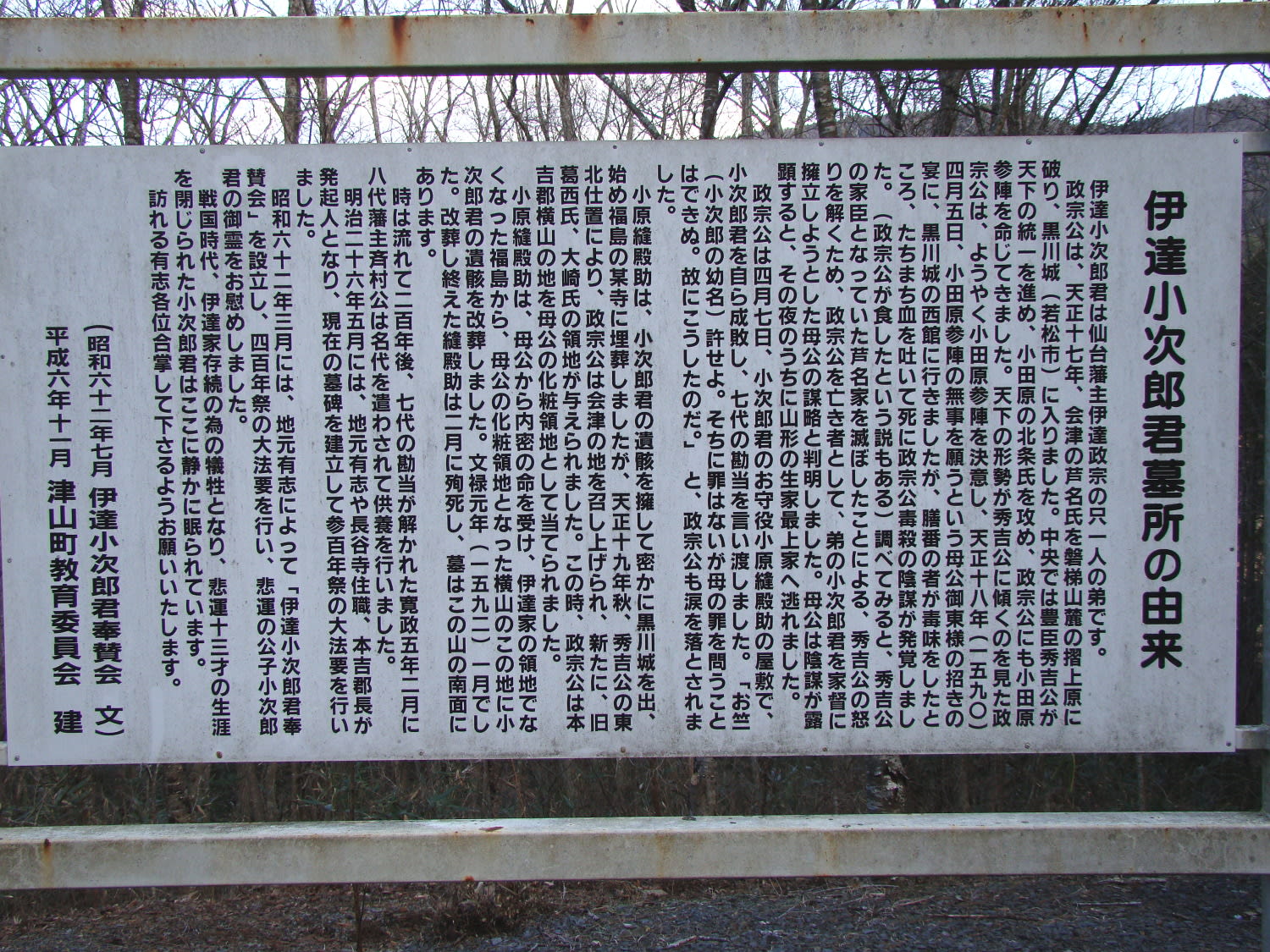

小さくしたら読めない

小さくしたら読めない

小原縫之助の墓

南斜面に降りていきます。

帰りは、又登ってきた坂を下ります。

気をつけて降りましょう。

追記ありhttp://blog.goo.ne.jp/hi-sann_001/e/183767ceeacc3e5e3e0c2756aba358cf

元和八年(1622)八月、56歳になった政宗公は鮎漁の遊びで五日市秋川(東京都あきる野市)に行きました。

その時、五日市横沢の真言宗大悲願寺を訪れたのです。

当時の住職は十三代海誉上人でした。

法弟子に秀雄法印がおりました。

海誉は徳川将軍に重用された天海や崇伝と並ぶ人物でもありました。

大悲願寺の庭には見事な白い萩が咲いており、江戸屋敷に帰った公は「一株欲しい」と手紙に書きました。

この手紙は「白萩所望文書」と呼ばれ、今も大悲願寺に保存されています。

その包み紙にはこのように記されています。

秀雄法印はのちに同寺の十五代住職になり、晩年現東京都中央区の曹洞宗宝泉寺(原文は真言宗「宝仙寺」)に移住して、「寛永十九年(1642)七月二十六日寂」と記されています。

また、この秀雄法印は実は伊達輝宗の末子で「鶴若」という名であったといいます。

政宗公の弟だといいます。(「五日市町史」)

公が黒川城を退去した後、天正十八年(1590)九月から蒲生氏郷が会津の領主になり、文禄二年(1593)七月、氏郷は七層の天守閣を持った城を造営しました。

そして「鶴ヶ城」と命名したのです。

この時黒川の地名も「若松」と改めました。

秀雄の幼名「鶴若」は黒川城を意味しているのでしょうか。

小次郎は生存していて「秀雄」となったのでしょうか。???

小次郎とは伊達政宗公の唯一の弟である。

しかし、実の弟小次郎を政宗は自らの手で殺さなくてはいけなくなるのです。

何故政宗は、弟を斬らなければいけなかったのでしょう。

以前の記事にそこにいたる理由を簡単に説明しています。

片倉小十郎影綱と独眼竜政宗/小田原参陣と毒殺未遂事件

墓まで約135段の階段と坂道が待ってました。

いや~こえ~ がおった~

いや~こえ~ がおった~  詳しい説明を読みたい方は

詳しい説明を読みたい方は画像をクリックで大きくなります。 左の「お気に入り」を隠すとフル画面で見やすいです。

伊達小次郎の墓所

毒殺未遂事件は、自白した者によると、政宗公を殺害し、弟小十郎を伊達家の家督に据えようとする母義姫の計画だった。

秀吉の怒りに触れている政宗が小田原に行けば、公は処刑され「先祖墳墓ノ地」も没収されてしまう。

すでに兄最上義光は天正17年(1589)5月に、寒河江光俊を名代として上洛させているから、義光の口添えで秀吉に許しを乞えば、伊達家は安泰であると考えたのだというのです。

一説には、この政宗暗殺計画は伊達家の実権を握ろうとする兄義光に唆されたものだともいいます。

元禄十六年(1703)に田辺希賢と遊佐木斎が編纂した「貞山公治家記録」には、小次郎処刑の模様が生々しく記されています。

事件の二日後・・・四月七日、夕方から小雨が振り出しました。

主席守役の小原縫殿助の屋敷には、政宗公と屋代景頼、牛越円膳が座っていました。

公は屋代に「小次郎を斬れ」と耳打ちします。

屋代は再三辞退して再考を願っていました。

そこに小次郎が入室し、公の前に正座しました。

近くに呼んだ公が扇子を渡します。

つまり、切腹せよとの指示です。

いぶかる小次郎を見て立ち上がりざまに脇差二太刀で斬り倒し、屋代にとどめを命じました。

さらに守役の小原を殺害して公は小原邸をでました。

小次郎この時13歳とも17歳ともいわれています。

「小次郎には罪が無い。しかし母を害することが出来ないから小次郎を討ったのだ」と公は涙を流しました。

小次郎の死を知ったはは義姫は、七日夜実家の山形城へ走りました。

小原家の伝えによると、小次郎と縫之助はすぐに死なず黒川城を脱走しました。

やがて絶命した小次郎の遺骸を背負い、本吉郡津山町横山、つまりこの地に運びました。

文禄元年(1593)二月八日に恂氏したとあります。

小次郎生存説もあります。 文末に記載します。

この後ろの墓石の台座は、当初のものでしょう。新しくなってますから。

小さくしたら読めない

小さくしたら読めない

小原縫之助の墓

南斜面に降りていきます。

帰りは、又登ってきた坂を下ります。

気をつけて降りましょう。

追記ありhttp://blog.goo.ne.jp/hi-sann_001/e/183767ceeacc3e5e3e0c2756aba358cf

元和八年(1622)八月、56歳になった政宗公は鮎漁の遊びで五日市秋川(東京都あきる野市)に行きました。

その時、五日市横沢の真言宗大悲願寺を訪れたのです。

当時の住職は十三代海誉上人でした。

法弟子に秀雄法印がおりました。

海誉は徳川将軍に重用された天海や崇伝と並ぶ人物でもありました。

大悲願寺の庭には見事な白い萩が咲いており、江戸屋敷に帰った公は「一株欲しい」と手紙に書きました。

この手紙は「白萩所望文書」と呼ばれ、今も大悲願寺に保存されています。

その包み紙にはこのように記されています。

秀雄法印はのちに同寺の十五代住職になり、晩年現東京都中央区の曹洞宗宝泉寺(原文は真言宗「宝仙寺」)に移住して、「寛永十九年(1642)七月二十六日寂」と記されています。

また、この秀雄法印は実は伊達輝宗の末子で「鶴若」という名であったといいます。

政宗公の弟だといいます。(「五日市町史」)

公が黒川城を退去した後、天正十八年(1590)九月から蒲生氏郷が会津の領主になり、文禄二年(1593)七月、氏郷は七層の天守閣を持った城を造営しました。

そして「鶴ヶ城」と命名したのです。

この時黒川の地名も「若松」と改めました。

秀雄の幼名「鶴若」は黒川城を意味しているのでしょうか。

小次郎は生存していて「秀雄」となったのでしょうか。???

慌て者は、小次郎君を、コジロウ・クンと読むかも?

んなことないか ww

なんかぁ~

切ないですね

正宗も義姫さんに御馳走に誘われてうれしかったのでしょうね!

義姫は正宗と小次郎の母親なんでしょ?

まさに~あわてもので~す (^_-)-☆

それにしても~

真実は~何処でしょう~か (^^♪

同じこと考えましたよwww

そうです。二人とも実の子です。

実の弟を殺すなんて、誰でも出来ることではありません。

かといって、毒を盛った母でも母は母・・・

戦国武将として父から家督を継いだ政宗には、苦しい決断だったことでしょう。

慌てもの第一号でしたか・・・ww

真実は・・・・亡くなったのでしょうが、生きていても、政宗は密かに応援したでしょうね。

問題は、母が小次郎を家督にするのを諦めさせることですから。

死んだことにして、母に諦めさせることも一つの手かも?

立派な墓所です。やはり政宗公も母の代わりに殺さざるを得なくなった弟を哀れに思ったのでしょうね。

急な階段、気を付けないと本当に転げ落ちそうです。

義光にとっては格下の小僧っこの政宗が、見る間に勇躍していった過程は、歯軋りする思いだったのでしょうね。

特に最上家にとっては、富裕な米沢領は欲しくてたまらなかったと思います。

一時は大大名にまで上り詰めた最上家も、やがては没落していった歴史は、伊達家にとってはビクビクもんだったと思います。

鮎釣りは秋川。鷹狩りは三鷹。井の頭(井戸のカシラ)でお茶飲んでと。

可哀想といえばかわいそうですね。

死んで名を残す。

それだけの価値はありましたが。

クロンシュタットさんの領土でしたね。