青巣稲荷神社

鎮座地:宮城県亘理郡山元町山寺字浜96

鎮座地:宮城県亘理郡山元町山寺字浜96

御祭神:宇迦之御魂神

御祭神:宇迦之御魂神

由緒:宮城県神社庁の由緒を引用

由緒:宮城県神社庁の由緒を引用

大同2年(807)の創建と伝えられ、花釜浜の守護神社である。

偶々神の御詫宣あり。「青キ巣ノ中ニ、仮宮ト為シ、氏子数多ク取出テ、繁昌サセナン」と。

依って神社の名を青巣と称するに至ったと伝えられている。

文治5年(1189)9月、奥州平泉藤原氏の臣岩佐八郎太左衛門外6名、当花釜浜に居を構え、社殿を修築した。その後、寛政8年(1796)9月、住人岩佐幸吉なる者、京都吉田家に乞い、宗源宣旨を以て正一位稲荷大明神の神号を授けられた。明治の始め、現社号に改め、同6年1月、村社列格、大正7年4月幣帛供進神社に指定された。

これより先、明治41年11月、横山地区にあった日吉(万治2年勧請)、翌年12月八手庭地区にあった熊野(貞応2年勧請)の2社を合祀している。境内(1,280.4㎡)には、桜、椿、センダン、ヒマラヤシーダ、イチョウ、梅、ヒノキ、カシ、等の樹木があり神域を作っている。拝殿西北隅に隣接して、直径60cmぐらいの常緑樹があり真黒の実をつける。「タフの木」(樟木科)という珍木である。4月3日の例祭には、神輿は、まず、海浜に出御。神輿の扉を開き、海水を浸した祓串で御神体を祓う。供奉員も同様に修祓を受ける。神輿洗の神事という古例による。

2011年の震災により、大きな被害を受けたようです。

先日、探しに行きましたが、この辺りはダンプが行き交っていて道も狭くなっていました。

平地にあったためダメージが大きかったのでしょう。

HPを見ると、氏子や地元の皆さんが力を合わせて復興に向けて頑張っているようです。

仮設の鐘楼堂

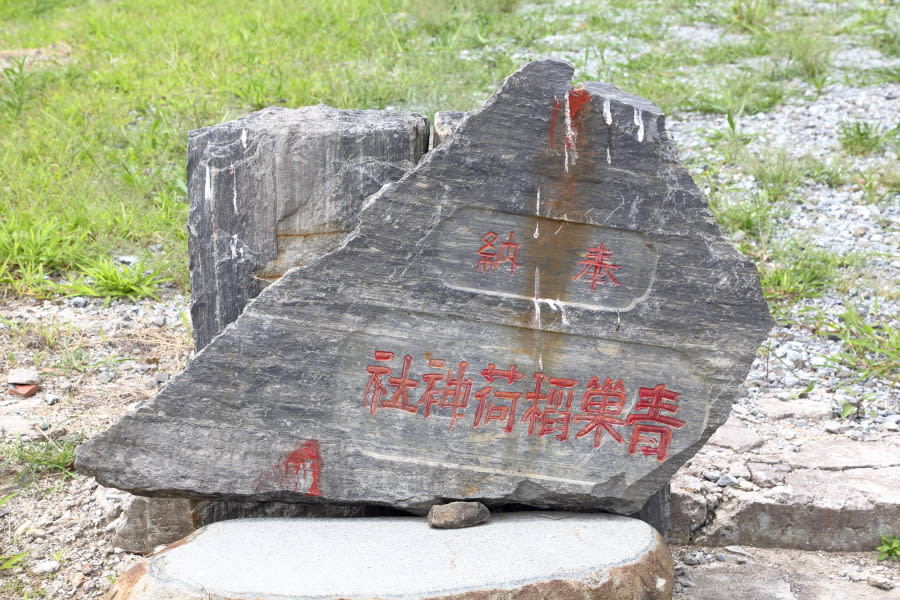

このように三角の石の扁額が寂しく置かれています。 以前紹介した高砂神社もこのようになっていました。

井戸は、曹洞宗青年会と地域の方の協力により設置されたそうです。

早く復興することを祈ります。

元の姿の写真を持っていませんでしたので宮城県神社庁さんの写真を勝手に借りてここにリンクします。

http://www.miyagi-jinjacho.or.jp/jinja-search/detail.php?code=310010268

鎮座地:宮城県亘理郡山元町山寺字浜96

鎮座地:宮城県亘理郡山元町山寺字浜96  御祭神:宇迦之御魂神

御祭神:宇迦之御魂神 由緒:宮城県神社庁の由緒を引用

由緒:宮城県神社庁の由緒を引用大同2年(807)の創建と伝えられ、花釜浜の守護神社である。

偶々神の御詫宣あり。「青キ巣ノ中ニ、仮宮ト為シ、氏子数多ク取出テ、繁昌サセナン」と。

依って神社の名を青巣と称するに至ったと伝えられている。

文治5年(1189)9月、奥州平泉藤原氏の臣岩佐八郎太左衛門外6名、当花釜浜に居を構え、社殿を修築した。その後、寛政8年(1796)9月、住人岩佐幸吉なる者、京都吉田家に乞い、宗源宣旨を以て正一位稲荷大明神の神号を授けられた。明治の始め、現社号に改め、同6年1月、村社列格、大正7年4月幣帛供進神社に指定された。

これより先、明治41年11月、横山地区にあった日吉(万治2年勧請)、翌年12月八手庭地区にあった熊野(貞応2年勧請)の2社を合祀している。境内(1,280.4㎡)には、桜、椿、センダン、ヒマラヤシーダ、イチョウ、梅、ヒノキ、カシ、等の樹木があり神域を作っている。拝殿西北隅に隣接して、直径60cmぐらいの常緑樹があり真黒の実をつける。「タフの木」(樟木科)という珍木である。4月3日の例祭には、神輿は、まず、海浜に出御。神輿の扉を開き、海水を浸した祓串で御神体を祓う。供奉員も同様に修祓を受ける。神輿洗の神事という古例による。

2011年の震災により、大きな被害を受けたようです。

先日、探しに行きましたが、この辺りはダンプが行き交っていて道も狭くなっていました。

平地にあったためダメージが大きかったのでしょう。

HPを見ると、氏子や地元の皆さんが力を合わせて復興に向けて頑張っているようです。

仮設の鐘楼堂

このように三角の石の扁額が寂しく置かれています。 以前紹介した高砂神社もこのようになっていました。

井戸は、曹洞宗青年会と地域の方の協力により設置されたそうです。

早く復興することを祈ります。

元の姿の写真を持っていませんでしたので宮城県神社庁さんの写真を勝手に借りてここにリンクします。

http://www.miyagi-jinjacho.or.jp/jinja-search/detail.php?code=310010268

こめかみの第三の目があるならば三目が三角?

何か響くのか?私も知識がなくわからないのですがタイミングだけですがコメントしておきます。密教が関わるんですかね?3044

自分も全然詳しくないのですが神仏の世界は一分重複しますね。日本では神様でも元をたどれば仏教だったりヒンドゥだったり国によって男だったり女神だったり・・・

複雑に絡み合った宗教は、ひも解くのが大変ですね。

幅広く考えてみるのがいいのでしょうね。

その意味を込めて山形の扁額が備えられているのかも知れません。

因みに「ヤマ」をアイヌ語で訳すと「泳いでいるの?」、「船着場なの?」となります。つまり山の前には川がある。この世とあの世の境界線の川が山の意味になります。

鳥居も境界線ですから、三角の扁額はシンプルに山を意味しているのかも知れません。

いま、三角扁額のホームページを作成中です。

想像できる可能性を綱さんの意見も含めて考えたいと思います。

この記事からかなり経っていますが、最近船着場としての港や津や神社とそのさきがすぐに崖とか高台って場所こそ古代お水が多かった時でも人なり信仰があった場所に思います。

また山王鳥居の上の三角や向拝も同じような意味がありそうに思います。蝦夷系であり、大昔からの信仰に三角が関係しそうですね。三角井戸も同じ時期の信仰にもなりそうに思います。

どちらも境界でもあるので、関わるのは境界の神であり祓いの神が関わるのは確かなように思います。

サイト出来たらお知らせ下さいね。

楽しみに待っています。8995

最近調べるのが億劫になってさぼってます。