“今回のパリの死者の場合、私が触れたシャルブのように12人のうち少なくとも5人の風刺漫画家は、写真とともに名前が明示された。アラブ世界のどこかできょうも、米国の無人機からの爆撃を受けて死んでゆく人びとの場合は、名前どころか死者の正確な数が報道されることすら稀だ。”

@dd_hassie

この、三番。

♪黒い殺人機が今日も

ベトナムの友を撃ちにゆく

世界を結ぶ この空を

再び いくさで汚すまい

「理屈でなく、身体感覚としての」国際主義と、

私は今も思っている。

@dd_hassie

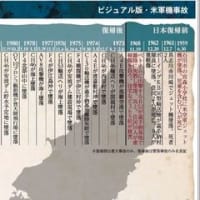

1968年、「復帰」前の沖縄で、

米軍の土地収奪への反対闘争の中で、

「一坪たりとも…」は生まれた。

作詞したのは当時18歳の少女。

看板に掲げられた「一坪たりとも…」の言葉に打たれ、

「一晩で書き上げた」と伝えられる。

@dd_hassie

もう何度か書いたが、

「沖縄を返せ」への、名状しがたい違和感は、

この歌からは感じなかった。

労組青年部で、この歌を主張したが容れられず、

理由は「戦闘的すぎる」だった。

そして、ベトナム戦争への言及も、理由の一つ。

ベトナム反戦運動が、高まっていた時期。

@dd_hassie

「返せ」は、「ヤマトゥ的な感情」で、

迎えられていたのかも知れぬ。

だが、「一坪…」は、

これほど直截的でしかも品格のある、

「身体感覚としての国際主義」を、

凡百の演説を越えて語りきっている。

まさに「ベトナムの友を撃ちにゆく」、

その基地の足下から。

@dd_hassie

「琉球処分」に始まるヤマトゥ支配は、

日帝の敗戦で、沖縄を「米帝への貢物」と変えた。

「基地オキナワ」は、「ベトナムの友」からは、

「悪魔の島」とまで呼ばしめたとも。

だから、この歌では、

「収奪を拒む事=荷担を拒む事」と、

一直線に繋がっている。

スペイン社会の中で、バスクの人たちは危険なテロリストでないことを自ら証明するために、バスク・ナショナリティを主張することを控え、テロと暴力に反対と何度も繰り返さないといけない状況に置かれてきた。スペイン政府がバスクに行ってきたことをイスラム教徒に対して実行中なのが今の欧州。

サザンのパフォーマンスに称賛の嵐という事が、今の日本の閉塞感やどん詰まり状態を表している気がしてよけいに怖い。もともとアーティストはメッセージ表現者なのだからそこまで英雄視する必要はないと思うのだか、なにか一つに流れる群衆の心理は日本はものすごい勢いに操られがちのように感じる

ゆたんぽ。 @yutanpo1984

ゆたんぽ。 @yutanpo1984 YUTAKA @yutakatheblues

YUTAKA @yutakatheblues

HASSIE@一月を紅く塗れ! @dd_hassie

HASSIE@一月を紅く塗れ! @dd_hassie

ramonbookproject @ramonbookprj

ramonbookproject @ramonbookprj BARA @BARANEKO

BARA @BARANEKO masako @hoppeko

masako @hoppeko