沢野ひとしは椎名誠の挿絵で有名なのだろう。椎名誠が特別好き、ではないので、この本をどこで知って頼んだかすっかり忘れてしまっているが、それでいいのだ。

とっても良かった。おもしろかった。考え方がすばらしいと思う。台所にまつわる親兄弟との思い出がなんていうか、胸に染みる。

常備菜で紹介されているショウガの酢漬け、蓮根の酢漬け、ピェンローはもちろん知っていたが、常夜鍋など作ってみたい。

断捨離とか終活とか興味がないが「じじいの片づけ」は読んでみるかな。

辛 淑玉(しん・すご)の自叙伝。図書館で見かけて、「どんどん どんどん」みたいで、絵本かと思った。ぱらぱらめくったら、スカスカしていて、ひとつひとつは1ページか2ページらしく、やっぱりこども向けの本かと思ったら、壮絶な幼少期というか家族とのこと、その後もすごい。こういう形式の自叙伝って初めて読んだので、それにも感心した。

辛 淑玉(しん・すご)の自叙伝。図書館で見かけて、「どんどん どんどん」みたいで、絵本かと思った。ぱらぱらめくったら、スカスカしていて、ひとつひとつは1ページか2ページらしく、やっぱりこども向けの本かと思ったら、壮絶な幼少期というか家族とのこと、その後もすごい。こういう形式の自叙伝って初めて読んだので、それにも感心した。

「経済小説の巨匠」高杉良のデビュー作とのこと。出光興産をモデルにしたもので、その大家族主義というか反組合の力により左遷された男の戦いというか、戦っているのか、翻弄される姿を描いている。一部に「成功と挫折」みたいに書いてあるが、成功なんてなにも書いてない、成功したことが書いてあるだけ。挫折というか、会社あるいはその上層部のあまりにあからさまな反組合主義によるあれこれが、リアル?に書いてあるのだろう、あまりに不快で胸が悪くなった。

「経済小説の巨匠」高杉良のデビュー作とのこと。出光興産をモデルにしたもので、その大家族主義というか反組合の力により左遷された男の戦いというか、戦っているのか、翻弄される姿を描いている。一部に「成功と挫折」みたいに書いてあるが、成功なんてなにも書いてない、成功したことが書いてあるだけ。挫折というか、会社あるいはその上層部のあまりにあからさまな反組合主義によるあれこれが、リアル?に書いてあるのだろう、あまりに不快で胸が悪くなった。 仰げば尊しが大きく題名として印刷されているが、『小学唱歌集』全軌跡 のほうをクローズアップすべきで、あやしい出自の小学唱歌の原典をさぐる軌跡を書いたもので、すばらしいし、なかなかおもしろい。

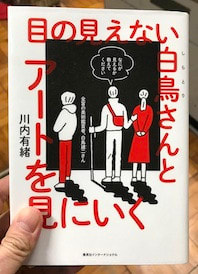

仰げば尊しが大きく題名として印刷されているが、『小学唱歌集』全軌跡 のほうをクローズアップすべきで、あやしい出自の小学唱歌の原典をさぐる軌跡を書いたもので、すばらしいし、なかなかおもしろい。 全盲の美術鑑賞者の白鳥さんとアートを見に行く話。

全盲の美術鑑賞者の白鳥さんとアートを見に行く話。 つい、疲れない、どうしようもないようなものが目に入ると手に取ってしまう。ありきたりのもので、そういえば「おかんメール」なんてのもあったなあ。ついわらってしまう、いかん。

つい、疲れない、どうしようもないようなものが目に入ると手に取ってしまう。ありきたりのもので、そういえば「おかんメール」なんてのもあったなあ。ついわらってしまう、いかん。 どうもどうもこういうのが好きらしくて図書館で見かけて借りた。それほどすばらしい感じはないが、おもしろかった。

どうもどうもこういうのが好きらしくて図書館で見かけて借りた。それほどすばらしい感じはないが、おもしろかった。 ペリーメイスンなんて何十年ぶりかで読んだよ。謎解きの部分もあり、なかなかおもしろかった。主人公が正義の味方なのか、ただ口だけの依頼人のためなら事実も曲げるのか、さっぱりわからないが、まあ少なくとも事実の解明のために法廷でしゃべくるのではなく、駆けずり回る姿勢はそうじゃなきゃあちっともおもしろくないだろうけどとても良い。

ペリーメイスンなんて何十年ぶりかで読んだよ。謎解きの部分もあり、なかなかおもしろかった。主人公が正義の味方なのか、ただ口だけの依頼人のためなら事実も曲げるのか、さっぱりわからないが、まあ少なくとも事実の解明のために法廷でしゃべくるのではなく、駆けずり回る姿勢はそうじゃなきゃあちっともおもしろくないだろうけどとても良い。 最近ちっとも本を読んでない。

最近ちっとも本を読んでない。 新聞の書評かなんかでおもしろそうだと思い、図書館に入っているので借りた。

新聞の書評かなんかでおもしろそうだと思い、図書館に入っているので借りた。 富士日記の中を読んだ。実になんにもないのだが、実に良い。正月に読むには最適だなあ。

富士日記の中を読んだ。実になんにもないのだが、実に良い。正月に読むには最適だなあ。 サリドマイドのことはまさに僕の世代が被害を受けた。「サイドマイドのゆりかごにナチスの影」というのは実感が湧かないが、「単純で安価な方法」で抗生物質を作ろうとし、できたサリドマイドが抗生物質でも抗ヒスタミン剤でも鎮静作用もなく、だがどんなに大量に服用しても(実験用ラットは)死なないから、なんか使い道はないのかとおざなりに試験し、無料で医者にばらまき…と読み進めるとムカムカし、怒り狂う。「神と悪魔の薬」なんかじゃなくて人間(の一部)が愚かで傲慢な悪魔だ(もちろんだれも愚かではある)と思う。だが読み進めていくとそのサリドマイドがいくつかの病気の治療に欠かせない(今でも!)という。「神と悪魔の薬」なのか、あるいは人間というか生物は神が作ったのか悪魔が作ったのか、それからそういうしくみ(サリドマイドの催奇性のしくみや、そもそも人間や動物の「発生」のしくみ)を解明しようとし、しつつある人間とはなんなのか、と考え込んでしまう。

サリドマイドのことはまさに僕の世代が被害を受けた。「サイドマイドのゆりかごにナチスの影」というのは実感が湧かないが、「単純で安価な方法」で抗生物質を作ろうとし、できたサリドマイドが抗生物質でも抗ヒスタミン剤でも鎮静作用もなく、だがどんなに大量に服用しても(実験用ラットは)死なないから、なんか使い道はないのかとおざなりに試験し、無料で医者にばらまき…と読み進めるとムカムカし、怒り狂う。「神と悪魔の薬」なんかじゃなくて人間(の一部)が愚かで傲慢な悪魔だ(もちろんだれも愚かではある)と思う。だが読み進めていくとそのサリドマイドがいくつかの病気の治療に欠かせない(今でも!)という。「神と悪魔の薬」なのか、あるいは人間というか生物は神が作ったのか悪魔が作ったのか、それからそういうしくみ(サリドマイドの催奇性のしくみや、そもそも人間や動物の「発生」のしくみ)を解明しようとし、しつつある人間とはなんなのか、と考え込んでしまう。 北大路公子のまだ読んでないのがあったので借りてきた。いくつか読んでここに書いたはずなのだが、ブログ中断の時に消してしまった後まだ復活させてない。まあいいか。

北大路公子のまだ読んでないのがあったので借りてきた。いくつか読んでここに書いたはずなのだが、ブログ中断の時に消してしまった後まだ復活させてない。まあいいか。 おおざっぱすぎるし、ねじ曲げていると言われるかもしれないが、

おおざっぱすぎるし、ねじ曲げていると言われるかもしれないが、