【政治編】

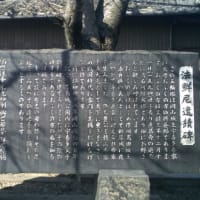

○基地名にもの申す~戦功者の名に占領意識~:1997年3月1日

キャンプ・シュワブ、キャンプ・ハンセン、キャンプ・コートニーという米軍基地の名前はなんに由来するのだろうか。

沖縄の基地にはおおむね、沖縄戦で英雄になった米軍人の名前がつけられている。

シュワブは米軍の沖縄上陸後、部隊が大打撃を受けたのにもかかわらず突進し、日本軍の陣地を破壊した上等兵の名前だ。

ハンセンはロケット砲を持って突進、山頂で四人の日本兵を殺し、再度強襲して八人を殺した二等兵である。

コートニーは、洞穴内の日本軍陣地に手投げ弾を投げ続け、壊滅的な打撃を与えた少佐の名前だ。

戦争の勝者が、戦後五十二年たった今も、敗者の国の基地に自分たちの英雄の名をつけているという例はそう多くはないだろう。

戦功者の名をつけるのは、そこが「相手国の人の血、自分たちの仲間の血を流して得た場所」であることを宣言するためのものだろう。血であがなった土地、という意識が断ち切られないまま、本土復帰後もキャンプの名は変更されなかった。

復帰前と今とでは基地の性格が違う。アメリカ統治の時代は去り、日本政府が地主と契約して土地を借り、米軍に提供しているのだ。それなのに、米軍は今も基地に戦功者の名をつけ「われらの血であがなった土地だぞ」といっている。

沖縄戦ではおびただしい数の民間人の血も流されたことをあわせて考えれば、米軍と日本政府は沖縄県民への配慮を怠ってきたといえるのではないか。本来なら、米軍統治が終わる段階で、日本政府は米軍基地の名前の変更を求めるべきだった。

劣化ウラン弾の発射事件があったとき、大田知事はいった。「あってはならないことが次々と起こってくることは異常としかいいようがない。沖縄はまだ占領下にあると考えているのではないか」と。

日本では使用してはならないものを使用し、つまり日本の法律(障害防止法)に違反する疑いがあるのに、その報告を一年も怠ったのはなぜか。報告を受けた日本政府がそれを沖縄に知らせるのを一カ月も怠ったのはなぜか。劣化ウランの危険性について過小評価をしているのはなぜか。みな「沖縄はまだ米軍占領下」だと思い込んでいる証拠だろう。

○四字熟語ぎらい~「日米協調」で「基地撤去」幻 ~:1997年6月7日

古くは「富国強兵」に始まって、昭和期には「鬼畜米英」「尽忠報国」「一億一心」「聖戦完遂」という四文字が幅をきかせた。それらの熟語がいかにインチキで、いい加減で、憎むべき言葉の凶弾であったかを知ったのは、少年のころだった。

一億一心なんていうといかにも強そうに聞こえるが、そんなものはこの世に存在せず、存在しないものをいかにも存在するかのように装うところに言葉の堕落があった。一億一心を装う社会なんてもろいものだ。本当の国の強さは、市民のひとりひとりが明確な異見を持ち、批判をしあい、政策の誤りを正しうる体制をもっているかどうかにある。

たくさんの四文字が現れては消えた。「農地解放」「男女同権」「特需景気」「所得倍増」「消費革命」「列島改造」「日米協調」「高度成長」「軽薄短小」「行政改革」。そういう四字熟語にもまれて、とにもかくにも日本人は生き抜いてきた。とりわけ、上から下へおろされる四文字はくせものだと知っておいたほうがいい。

たとえば「列島改造」がどれほど、人びとをしあわせにしたのか。行政改革が実行されて、税金のムダが大幅にきりつめられたことがかつてあったか。四字熟語のスローガンには、マユにつばをつけねばならぬとの思いがいつか習性のようなものになった。

戦時中、沖縄の人たちを苦しめたのは「本土防衛」「国体護持」の四文字だった。軍官民の「共生共死」という掛け声も沖縄地上戦の犠牲をふやす一因になってしまった。

一九六〇年代に沖縄を訪問したとき、旅の先々で「本土復帰」と「基地撤去」という掛け声を聞いた。四字熟語はある種の力を生み、その力がまた四字熟語をはやらせるという関係がある。しかしあのころ、沖縄全島民が「本土復帰の悲願」に燃えていたのかどうか。

ヤマトンチュの私が当時の沖縄の人たちの心の深みにあるものを理解するのはかなり難しいことではあったけれども、取材でかなり親しくなった方々から「独立」という言葉を何回か聞いた。ある人は「独立できるなら、それがいいに決まっています。それができっこないから、みんな心のなかにしまっているんです。そんなこともわからないのですか」という意味のことを遠まわしにいった。

「本土復帰」の決定的なまやかしは、「基地撤去」の四文字が幻になり、「日米協調」の名のもとに、基地の半永久的な居座りが実現したことだった。

沖縄の人たちの間で、「独立したいひゃー」とか「ウチナーユーを」とか「明るく楽しい独立論」とかの動きがあることを新聞で知り、さすがだなあと思った。そこには、四字熟語の呪縛から解放された人びとの心がある。

○吹出物はいらない~「首相の手柄」の奇弁 ~:1998年2月7日

一昨年の四月、橋本首相は「いやがるアメリカを説きふせて、普天間返還をかちとった」といわんばかりの手柄顔だった。発表直前には「死にもの狂いで交渉している」とも語った。本当にそうだったのだろうか。

最近、ペリー前米国防長官は記者の質問にこう答えている。米国防総省は、沖縄の情勢を考え、「劇的な措置」をとるために早い段階で普天間飛行場の移転をとる方針を固めていたと。

日米両国政府は一昨年の二月には「沖縄県民の負担軽減」を真剣に考えていることをしめすため、普天間移転について原則合意に達していたのだ。

交渉の経過を歪めて「自分の手柄」にしてしまう手法は、今までも繰り返されてきた。またか、と思うことの第一点はこのことである。第二点は、言葉の魔術だ。

新聞を読む限りでは、前国防長官は「普天間飛行場の移転」という言葉を使っているが、「返還」とはいっていない。普天間基地の問題の本質はあくまでも「移転」であって「返還」ではない。それをあたかも、全面返還をかちとったかのような手柄顔をしてみせたところにカラクリがあった。

沖縄の施政権返還時の「密約事件」をご記憶だろう。あのときも、カラクリがあった。当時、アメリカは施政権返還をめぐって「一ドルのカネも使いたくない」という姿勢があった。軍用地復元補償費四百万ドルも払おうとしなかった。政府はやむをえず、表面上はアメリカが払った形をとり、裏でこっそり肩代わりをすることにした。

こんどの交渉でも、アメリカは「実」をとっている。

(1)移転しても作戦能力を低下させない

(2)移転による費用は日本側が負担する

日本政府には、この(1)(2)をはね返すだけの迫力もなく、結局はアメリカのいうがままになった。兵力削減を伴わない「返還」は、新たな基地を必要とすることは、だれにもわかる理屈だ。海上でも陸地でも、新基地を県内に造るとすれば「県民の負担軽減を真剣に考えての劇的な措置」という基本方針は消えてしまう。

山之口貘の詩にこんな一節がある。

踏みにじられた

日本

北に向いたり南に向いたりして

夢をもがいているのだが

吹出物ばかりが現実なのか

あちらにもこちらにも

吹き出す吹出物

舶来の

基地それなのだ

吹出物はもう真っ平だという沖縄に対して、その命の源である海にまで新しい吹出物を造ろう、というのが「海上基地案」なのだ。代わりの吹出物はもう造らないという無条件返還・兵力削減をかちとった時はじめて、橋本さんは手柄顔をすることができる。

○見下ろす思想に~東京湾へ海上ヘリを~:1998年3月7日

山之口貘の詩に次のようなのがある。

どうぞおしきなさいとすすめられて

楽に坐つたさびしさよ

土の世界をはるかにみおろしてゐるやうに

住み馴れぬ世界がさびしいよ

大地は貘さんにとって生きる場所であり、住み馴れた場所であった。そこから離れ、土を見下ろす自分にはなりたくないという思いがある。貘さんには「上から見下ろす」思想はなかった。アメリカ先住民の詩に白人の「上から見下ろす」思想を嫌ったものがある。

貘さんもアメリカ先住民も、上から見下ろして統御し、大地にはいつくばって生きるものを踏みつぶす連中が大きらいだった。

名護市の海上基地建設問題では「基地を容認してもっとオカネをもらえば、地域は幸せになる」という幻想がある。オカネさえばらまけば、人びとはいいなりになる、というのは「上から見下ろす」ものの思想だ。振興策--幸福という幻想をつきくずさないと基地反対論は本当の力を得ることができないのではないか。

振興策で生まれた施設がかえって重荷になっている例がある。開発が自然破壊を招き、人びとの安らぎ感を奪っている例もある。大切な政策は、上から与えられるものではなく、大地からわきあがってくるものでなくてはならぬ。

政府首脳の考え方を要約する。安保堅持は国益である。国益のためには犠牲がともなう。沖縄はこれからも犠牲になり続けてもらいたい。そのかわり、特別の振興策でオカネをだしてやる。それがいやで「基地反対」などと自己主張ばかりを繰り返しているのはわがまま千万である。まさに「上から見下ろす」思想である。

上から見下ろされている側の代表として、大田知事はいっている。「沖縄の人も人間ですから、自ら生きることを目的にしている。よその人の手段として生きることはできない」。

「国益」とはなにか。そのことを大地に坐ったときの目の高さで考えてみると、当然こんな疑問がわく。政府はいつまで沖縄に犠牲を強いるつもりなのか。安保堅持が続く限り、米軍はいつまでも沖縄の大地をいつまでも占有し続けるのか。

上から見おろす人びとに基地の現実を知らせるには、沖縄の基地を全部、東京に移すのがいい。

上から見下ろす思想に警鐘を鳴らすには、大地まで下りてきて基地のすさまじさを体験してもらうほかはない。中央区の普天間飛行場だけは困ると国政担当者がいいだしたら、沖縄の人はこういえばいい。「では東京湾に海上ヘリを造りなさいよ」

○独立文化圏~絆の強さ残す共同体~:1998年5月2日

Aさん。

いま私はふたりのウチナンチュの言葉を思いだしています。 ひとりは照屋敏子さんです。糸満漁民の血をひく女性で、屋良朝苗さんに「あの人は女傑だ」といわせた人です。

「沖縄の島はあんた、あくまで琉球人のものですよ。かつては琉球王国だったんだ。それを日本が母国であるかのようにいう。いまさらなんだ。復帰になれば日本の資本がはいる。中身は日本人が経営する植民地になる。よしてくれというんですよ。私はね、絶対に独立論ですよ」

約三十年前、本土復帰の声が全島に満ちていたころ照屋さんを取材しました。その時の言葉です。照屋さんはこうもいいました。

「嘉手納の基地は爆音が酷いからどこかに持って行ってもらうんだ。B52はどこか無人島に持って行けばいいんですよ。沖縄が独立すればその話し合いが国連の場でできるんですよ。沖縄の代表を国連に送って」

照屋敏子さんの当時の意見は少数派だったでしょう。が、それでも、その発言は沖縄の人たちの心のかなり深いところでつながっているのではないか。そんなことを貴兄と論じたことがありましたね。

もう一つ、去年、照屋林助さんから聞いた言葉です。沖縄独立論をめぐってワイワイやっているところに顔を出した林助さんはこういったそうです。

「沖縄の独立よりも、日本に向かって早く独立しなさいというのが先だろう。日本が国として独立して自分の考えで動くようになれば別だが、日本が独立もしていないのに、沖縄が独立できるか」

ふたつの言葉に共通するのは、痛烈な本土不信です。

Aさん。

三十三年間、沖縄の取材を続けながら、私は「りゅうきゅうねしあは本土とは異なる文化圏にある」というごく単純な事実を学んできたように思います。単純という言葉の裏には、戦前のヤマトには沖縄の異文化を蔑視するというまことに浅薄な風潮があったという思いがあるからです。ですが、沖縄の人びとの戦後の努力の集積が、沖縄文化の独自性、卓越性をきわだたせてきました。りゅうきゅうねしあ文化の深さ、大きさはいまや単純自明のことになっています。

今までこの欄で、私は紅型の美を説き、基地の重圧のなかでも消えることのなかったエイサーやカチャーシーの力強さを説いてきました。琉球舞踊の闊達な動きや三線・島うたの情けの世界は比類なものです。ほかに芭蕉布があります。赤瓦や泡盛やモズクがある。陶芸がある。沖縄芝居がある。これほど独自の文化にあふれる地域はそうめったにはありません。

りゅうきゅうねしあには、アジア、オセアニア地域との密接な交流がある。ヤマトの都市にはないゆったりとした時間が流れている。ニライの神の存在を信ずるに足る、幻想的な若緑色の海がある。何よりも、そこには生活共同体のきずなの強さが残っている。

沖縄にはゆたかな海があり、スダジイの原生林がある。島の人たちが固有の文化、固有の自然を誇りに思うのは当然です。

Aさん。

そう数えあげながら、最後にひとつだけ苦言を呈する無礼をお許しください。独立文化圏に誇りをもち、離反意識をもつはずの沖縄の人びとの中に、時折、中央指向というか事大主義というか、そういうものがちらつくことです。そして、ヤマトの文化の浅薄な風潮が流れこんでいる。中央指向を利用する本土政府の施策がある。現地の事情を無視した画一的な開発がどれほど、環境の破壊を広めているか。そのことに思いをはせると暗然たる気分にならざるをえません。

いずれの日かまた、りゅうきゅうねしあ独立文化圏について、その独立文化圏をおびやかすものの存在について論ずることができればと念じています。

○基地名にもの申す~戦功者の名に占領意識~:1997年3月1日

キャンプ・シュワブ、キャンプ・ハンセン、キャンプ・コートニーという米軍基地の名前はなんに由来するのだろうか。

沖縄の基地にはおおむね、沖縄戦で英雄になった米軍人の名前がつけられている。

シュワブは米軍の沖縄上陸後、部隊が大打撃を受けたのにもかかわらず突進し、日本軍の陣地を破壊した上等兵の名前だ。

ハンセンはロケット砲を持って突進、山頂で四人の日本兵を殺し、再度強襲して八人を殺した二等兵である。

コートニーは、洞穴内の日本軍陣地に手投げ弾を投げ続け、壊滅的な打撃を与えた少佐の名前だ。

戦争の勝者が、戦後五十二年たった今も、敗者の国の基地に自分たちの英雄の名をつけているという例はそう多くはないだろう。

戦功者の名をつけるのは、そこが「相手国の人の血、自分たちの仲間の血を流して得た場所」であることを宣言するためのものだろう。血であがなった土地、という意識が断ち切られないまま、本土復帰後もキャンプの名は変更されなかった。

復帰前と今とでは基地の性格が違う。アメリカ統治の時代は去り、日本政府が地主と契約して土地を借り、米軍に提供しているのだ。それなのに、米軍は今も基地に戦功者の名をつけ「われらの血であがなった土地だぞ」といっている。

沖縄戦ではおびただしい数の民間人の血も流されたことをあわせて考えれば、米軍と日本政府は沖縄県民への配慮を怠ってきたといえるのではないか。本来なら、米軍統治が終わる段階で、日本政府は米軍基地の名前の変更を求めるべきだった。

劣化ウラン弾の発射事件があったとき、大田知事はいった。「あってはならないことが次々と起こってくることは異常としかいいようがない。沖縄はまだ占領下にあると考えているのではないか」と。

日本では使用してはならないものを使用し、つまり日本の法律(障害防止法)に違反する疑いがあるのに、その報告を一年も怠ったのはなぜか。報告を受けた日本政府がそれを沖縄に知らせるのを一カ月も怠ったのはなぜか。劣化ウランの危険性について過小評価をしているのはなぜか。みな「沖縄はまだ米軍占領下」だと思い込んでいる証拠だろう。

○四字熟語ぎらい~「日米協調」で「基地撤去」幻 ~:1997年6月7日

古くは「富国強兵」に始まって、昭和期には「鬼畜米英」「尽忠報国」「一億一心」「聖戦完遂」という四文字が幅をきかせた。それらの熟語がいかにインチキで、いい加減で、憎むべき言葉の凶弾であったかを知ったのは、少年のころだった。

一億一心なんていうといかにも強そうに聞こえるが、そんなものはこの世に存在せず、存在しないものをいかにも存在するかのように装うところに言葉の堕落があった。一億一心を装う社会なんてもろいものだ。本当の国の強さは、市民のひとりひとりが明確な異見を持ち、批判をしあい、政策の誤りを正しうる体制をもっているかどうかにある。

たくさんの四文字が現れては消えた。「農地解放」「男女同権」「特需景気」「所得倍増」「消費革命」「列島改造」「日米協調」「高度成長」「軽薄短小」「行政改革」。そういう四字熟語にもまれて、とにもかくにも日本人は生き抜いてきた。とりわけ、上から下へおろされる四文字はくせものだと知っておいたほうがいい。

たとえば「列島改造」がどれほど、人びとをしあわせにしたのか。行政改革が実行されて、税金のムダが大幅にきりつめられたことがかつてあったか。四字熟語のスローガンには、マユにつばをつけねばならぬとの思いがいつか習性のようなものになった。

戦時中、沖縄の人たちを苦しめたのは「本土防衛」「国体護持」の四文字だった。軍官民の「共生共死」という掛け声も沖縄地上戦の犠牲をふやす一因になってしまった。

一九六〇年代に沖縄を訪問したとき、旅の先々で「本土復帰」と「基地撤去」という掛け声を聞いた。四字熟語はある種の力を生み、その力がまた四字熟語をはやらせるという関係がある。しかしあのころ、沖縄全島民が「本土復帰の悲願」に燃えていたのかどうか。

ヤマトンチュの私が当時の沖縄の人たちの心の深みにあるものを理解するのはかなり難しいことではあったけれども、取材でかなり親しくなった方々から「独立」という言葉を何回か聞いた。ある人は「独立できるなら、それがいいに決まっています。それができっこないから、みんな心のなかにしまっているんです。そんなこともわからないのですか」という意味のことを遠まわしにいった。

「本土復帰」の決定的なまやかしは、「基地撤去」の四文字が幻になり、「日米協調」の名のもとに、基地の半永久的な居座りが実現したことだった。

沖縄の人たちの間で、「独立したいひゃー」とか「ウチナーユーを」とか「明るく楽しい独立論」とかの動きがあることを新聞で知り、さすがだなあと思った。そこには、四字熟語の呪縛から解放された人びとの心がある。

○吹出物はいらない~「首相の手柄」の奇弁 ~:1998年2月7日

一昨年の四月、橋本首相は「いやがるアメリカを説きふせて、普天間返還をかちとった」といわんばかりの手柄顔だった。発表直前には「死にもの狂いで交渉している」とも語った。本当にそうだったのだろうか。

最近、ペリー前米国防長官は記者の質問にこう答えている。米国防総省は、沖縄の情勢を考え、「劇的な措置」をとるために早い段階で普天間飛行場の移転をとる方針を固めていたと。

日米両国政府は一昨年の二月には「沖縄県民の負担軽減」を真剣に考えていることをしめすため、普天間移転について原則合意に達していたのだ。

交渉の経過を歪めて「自分の手柄」にしてしまう手法は、今までも繰り返されてきた。またか、と思うことの第一点はこのことである。第二点は、言葉の魔術だ。

新聞を読む限りでは、前国防長官は「普天間飛行場の移転」という言葉を使っているが、「返還」とはいっていない。普天間基地の問題の本質はあくまでも「移転」であって「返還」ではない。それをあたかも、全面返還をかちとったかのような手柄顔をしてみせたところにカラクリがあった。

沖縄の施政権返還時の「密約事件」をご記憶だろう。あのときも、カラクリがあった。当時、アメリカは施政権返還をめぐって「一ドルのカネも使いたくない」という姿勢があった。軍用地復元補償費四百万ドルも払おうとしなかった。政府はやむをえず、表面上はアメリカが払った形をとり、裏でこっそり肩代わりをすることにした。

こんどの交渉でも、アメリカは「実」をとっている。

(1)移転しても作戦能力を低下させない

(2)移転による費用は日本側が負担する

日本政府には、この(1)(2)をはね返すだけの迫力もなく、結局はアメリカのいうがままになった。兵力削減を伴わない「返還」は、新たな基地を必要とすることは、だれにもわかる理屈だ。海上でも陸地でも、新基地を県内に造るとすれば「県民の負担軽減を真剣に考えての劇的な措置」という基本方針は消えてしまう。

山之口貘の詩にこんな一節がある。

踏みにじられた

日本

北に向いたり南に向いたりして

夢をもがいているのだが

吹出物ばかりが現実なのか

あちらにもこちらにも

吹き出す吹出物

舶来の

基地それなのだ

吹出物はもう真っ平だという沖縄に対して、その命の源である海にまで新しい吹出物を造ろう、というのが「海上基地案」なのだ。代わりの吹出物はもう造らないという無条件返還・兵力削減をかちとった時はじめて、橋本さんは手柄顔をすることができる。

○見下ろす思想に~東京湾へ海上ヘリを~:1998年3月7日

山之口貘の詩に次のようなのがある。

どうぞおしきなさいとすすめられて

楽に坐つたさびしさよ

土の世界をはるかにみおろしてゐるやうに

住み馴れぬ世界がさびしいよ

大地は貘さんにとって生きる場所であり、住み馴れた場所であった。そこから離れ、土を見下ろす自分にはなりたくないという思いがある。貘さんには「上から見下ろす」思想はなかった。アメリカ先住民の詩に白人の「上から見下ろす」思想を嫌ったものがある。

貘さんもアメリカ先住民も、上から見下ろして統御し、大地にはいつくばって生きるものを踏みつぶす連中が大きらいだった。

名護市の海上基地建設問題では「基地を容認してもっとオカネをもらえば、地域は幸せになる」という幻想がある。オカネさえばらまけば、人びとはいいなりになる、というのは「上から見下ろす」ものの思想だ。振興策--幸福という幻想をつきくずさないと基地反対論は本当の力を得ることができないのではないか。

振興策で生まれた施設がかえって重荷になっている例がある。開発が自然破壊を招き、人びとの安らぎ感を奪っている例もある。大切な政策は、上から与えられるものではなく、大地からわきあがってくるものでなくてはならぬ。

政府首脳の考え方を要約する。安保堅持は国益である。国益のためには犠牲がともなう。沖縄はこれからも犠牲になり続けてもらいたい。そのかわり、特別の振興策でオカネをだしてやる。それがいやで「基地反対」などと自己主張ばかりを繰り返しているのはわがまま千万である。まさに「上から見下ろす」思想である。

上から見下ろされている側の代表として、大田知事はいっている。「沖縄の人も人間ですから、自ら生きることを目的にしている。よその人の手段として生きることはできない」。

「国益」とはなにか。そのことを大地に坐ったときの目の高さで考えてみると、当然こんな疑問がわく。政府はいつまで沖縄に犠牲を強いるつもりなのか。安保堅持が続く限り、米軍はいつまでも沖縄の大地をいつまでも占有し続けるのか。

上から見おろす人びとに基地の現実を知らせるには、沖縄の基地を全部、東京に移すのがいい。

上から見下ろす思想に警鐘を鳴らすには、大地まで下りてきて基地のすさまじさを体験してもらうほかはない。中央区の普天間飛行場だけは困ると国政担当者がいいだしたら、沖縄の人はこういえばいい。「では東京湾に海上ヘリを造りなさいよ」

○独立文化圏~絆の強さ残す共同体~:1998年5月2日

Aさん。

いま私はふたりのウチナンチュの言葉を思いだしています。 ひとりは照屋敏子さんです。糸満漁民の血をひく女性で、屋良朝苗さんに「あの人は女傑だ」といわせた人です。

「沖縄の島はあんた、あくまで琉球人のものですよ。かつては琉球王国だったんだ。それを日本が母国であるかのようにいう。いまさらなんだ。復帰になれば日本の資本がはいる。中身は日本人が経営する植民地になる。よしてくれというんですよ。私はね、絶対に独立論ですよ」

約三十年前、本土復帰の声が全島に満ちていたころ照屋さんを取材しました。その時の言葉です。照屋さんはこうもいいました。

「嘉手納の基地は爆音が酷いからどこかに持って行ってもらうんだ。B52はどこか無人島に持って行けばいいんですよ。沖縄が独立すればその話し合いが国連の場でできるんですよ。沖縄の代表を国連に送って」

照屋敏子さんの当時の意見は少数派だったでしょう。が、それでも、その発言は沖縄の人たちの心のかなり深いところでつながっているのではないか。そんなことを貴兄と論じたことがありましたね。

もう一つ、去年、照屋林助さんから聞いた言葉です。沖縄独立論をめぐってワイワイやっているところに顔を出した林助さんはこういったそうです。

「沖縄の独立よりも、日本に向かって早く独立しなさいというのが先だろう。日本が国として独立して自分の考えで動くようになれば別だが、日本が独立もしていないのに、沖縄が独立できるか」

ふたつの言葉に共通するのは、痛烈な本土不信です。

Aさん。

三十三年間、沖縄の取材を続けながら、私は「りゅうきゅうねしあは本土とは異なる文化圏にある」というごく単純な事実を学んできたように思います。単純という言葉の裏には、戦前のヤマトには沖縄の異文化を蔑視するというまことに浅薄な風潮があったという思いがあるからです。ですが、沖縄の人びとの戦後の努力の集積が、沖縄文化の独自性、卓越性をきわだたせてきました。りゅうきゅうねしあ文化の深さ、大きさはいまや単純自明のことになっています。

今までこの欄で、私は紅型の美を説き、基地の重圧のなかでも消えることのなかったエイサーやカチャーシーの力強さを説いてきました。琉球舞踊の闊達な動きや三線・島うたの情けの世界は比類なものです。ほかに芭蕉布があります。赤瓦や泡盛やモズクがある。陶芸がある。沖縄芝居がある。これほど独自の文化にあふれる地域はそうめったにはありません。

りゅうきゅうねしあには、アジア、オセアニア地域との密接な交流がある。ヤマトの都市にはないゆったりとした時間が流れている。ニライの神の存在を信ずるに足る、幻想的な若緑色の海がある。何よりも、そこには生活共同体のきずなの強さが残っている。

沖縄にはゆたかな海があり、スダジイの原生林がある。島の人たちが固有の文化、固有の自然を誇りに思うのは当然です。

Aさん。

そう数えあげながら、最後にひとつだけ苦言を呈する無礼をお許しください。独立文化圏に誇りをもち、離反意識をもつはずの沖縄の人びとの中に、時折、中央指向というか事大主義というか、そういうものがちらつくことです。そして、ヤマトの文化の浅薄な風潮が流れこんでいる。中央指向を利用する本土政府の施策がある。現地の事情を無視した画一的な開発がどれほど、環境の破壊を広めているか。そのことに思いをはせると暗然たる気分にならざるをえません。

いずれの日かまた、りゅうきゅうねしあ独立文化圏について、その独立文化圏をおびやかすものの存在について論ずることができればと念じています。

ためになりました。

いつものごとく

考えさせられますね。

同じの琉球圏。

お気に入りに登録 が見つからない・・・。