彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救ったと

伝えられる招と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦国時代の井伊

軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編成のこと)と兜(かぶ

と)を合体させて生まれたキャラクタ-

【季語と短歌:12月14日】

凍れてはマフラー巻てタイピング ![]()

高山 宇 (赤鬼)

✳️ 生成AIの省エネを実現する光電融合技術開発 12月11日、米IBMは,生成AIモデルの学習・推論の効率を向上する可能性

がある光電融合技術の一つである光パッケージング技術,Co-Packaged

Optics(CPO)の新しいプロセスを開発し,データセンター内の電気配線

を補完する光技術の導入を可能にした。現在,データセンターのラック間

の通信は依然として電気配線で行なわれている。電気配線はGPUアクセラ

レーターに接続されるが,GPUアクセラレーターは半分以上の時間はアイ

ドル状態であり,大規模な分散学習プロセス時には他のデバイスからの信

号を待つため,膨大な費用とエネルギーを消費する。

今回同社は,新しいCPOプロトタイプ・モジュールを開発した。この技術

は,データセンター内の通信の帯域幅を大幅に拡大し,GPUのアイドリン

グ・タイムを最小化しながら,AIの処理能力を大幅に向上させる可能性が

ある。これにより,ミッドレンジの電気配線と比較して消費電力は1/5以

下になり,従来の電気配線と比較して最大5倍高速に大規模言語モデル(L

LM)を学習でき,より大規模なモデルとより多くのGPUを使用してパフォ

ーマンスの向上を図れるとする。さらに,1つのAIモデルの学習ごとに,

米国の5,000世帯の年間消費電力に相当する電力を節電できるだけでなく

今後はチップ間でも光通信が可能になる。

✳️ JDI,台湾Innoluxとコントラスト690倍のOLEDで提携

ジャパンディスプレイ(JDI)は,ディスプレーメーカー台湾Innolux Corporation

と,同社の子会社で,車載ディスプレーソリューションのTier1 サプライヤーで

あるシンガポールCarUX Technology Pte. Ltd.との間で,eLEAP戦略提携の契

約を2024年12月3日付で締結した。

【関連特許最新技術】

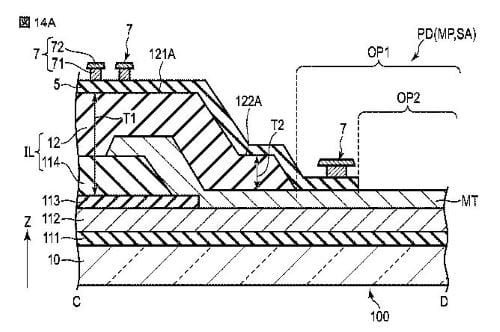

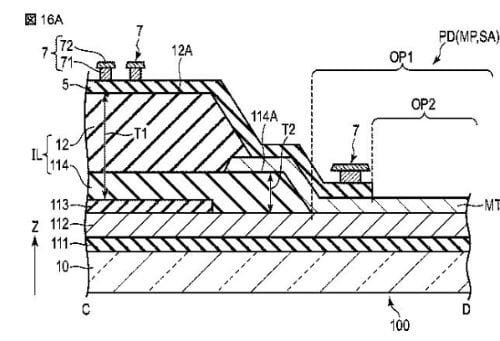

5. 特開2022-158973 表示装置、表示モジュール、電子機器、及び、表示

装置の作製方法 株式会社半導体エネルギー研究所

【詳細説明】

【0164】 本実施の形態の表示装置は、発光デバイス間の距離を狭くす

ることができる。具体的には、発光デバイス間の距離、EL層間の距離、

または画素電極間の距離を、10μm未満、5μm以下、3μm以下、2μm

以下、1μm以下、500nm以下、200nm以下、100nm以下、

90nm以下、70nm以下、50nm以下、30nm以下、20nm以下

、15nm以下、または10nm以下とすることができる。別言すると、

第1の層113aの側面と第2の層113bの側面との間隔、または第2

の層113bの側面と第3の層113cの側面との間隔が1μm以下の領域

を有し、好ましくは0.5μm(500nm)以下の領域を有し、さらに好

ましくは100nm以下の領域を有する。

【0165】基板120の樹脂層122側の面には、遮光層を設けてもよ

い。また、基板120の外側(樹脂層122と反対側の面)には各種光学

部材を配置することができる。光学部材としては、偏光板、位相差板、光

拡散層(拡散フィルムなど)、反射防止層、及び集光フィルム等が挙げら

れる。また、基板120の外側には、ゴミの付着を抑制する帯電防止膜、

汚れを付着しにくくする撥水性の膜、使用に伴う傷の発生を抑制するハー

ドコート膜、衝撃吸収層等を配置してもよい。

【0166】基板120には、ガラス、石英、セラミック、サファイア、

樹脂、金属、合金、半導体などを用いることができる。発光デバイスから

の光を取り出す側の基板には、該光を透過する材料を用いる。基板120

に可撓性を有する材料を用いると、表示装置の可撓性を高めることができ

る。また、基板120として偏光板を用いてもよい。

【0167】基板120としては、それぞれ、ポリエチレンテレフタレー

ト(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)等のポリエステル樹

脂、ポリアクリロニトリル樹脂、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂、ポリメ

チルメタクリレート樹脂、ポリカーボネート(PC)樹脂、ポリエーテル

スルホン(PES)樹脂、ポリアミド樹脂(ナイロン、アラミド等)、ポ

リシロキサン樹脂、シクロオレフィン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリアミ

ドイミド樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリ塩化ビニリ

デン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE

)樹脂、ABS樹脂、セルロースナノファイバー等を用いることができる

。基板120に、可撓性を有する程度の厚さのガラスを用いてもよい。

【0168】なお、表示装置に円偏光板を重ねる場合、表示装置が有する

基板には、光学等方性の高い基板を用いることが好ましい。光学等方性が

高い基板は、複屈折が小さい(複屈折量が小さい、ともいえる)。

【0169】光学等方性が高い基板のリタデーション(位相差)値の絶対

値は、30nm以下が好ましく、20nm以下がより好ましく、10nm

以下がさらに好ましい。

【0170】光学等方性が高いフィルムとしては、トリアセチルセルロー

ス(TAC、セルローストリアセテートともいう)フィルム、シクロオレ

フィンポリマー(COP)フィルム、シクロオレフィンコポリマー(CO

C)フィルム、及びアクリルフィルム等が挙げられる。

【0171】また、基板としてフィルムを用いる場合、フィルムが吸水す

ることで、表示パネルにしわが発生するなどの形状変化が生じる恐れがあ

る。そのため、基板には、吸水率の低いフィルムを用いることが好ましい。

例えば、吸水率が1%以下のフィルムを用いることが好ましく、0.1%

以下のフィルムを用いることがより好ましく、0.01%以下のフィルム

を用いることがさらに好ましい。

【0172】樹脂層122としては、紫外線硬化型等の光硬化型接着剤、

反応硬化型接着剤、熱硬化型接着剤、嫌気型接着剤などの各種硬化型接着

剤を用いることができる。これら接着剤としてはエポキシ樹脂、アクリル

樹脂、シリコーン樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂、イミド樹脂、

PVC(ポリビニルクロライド)樹脂、PVB(ポリビニルブチラル)樹

脂、EVA(エチレンビニルアセテート)樹脂等が挙げられる。特に、エ

ポキシ樹脂等の透湿性が低い材料が好ましい。また、二液混合型の樹脂を

用いてもよい。また、接着シート等を用いてもよい。

【0173】トランジスタのゲート電極、ソース電極及びドレイン電極のほ

か、表示装置を構成する各種配線及び電極などの導電層に用いることので

きる材料としては、アルミニウム、チタン、クロム、ニッケル、銅、イッ

トリウム、ジルコニウム、モリブデン、銀、タンタル、及びタングステン

などの金属、並びに、当該金属を主成分とする合金などが挙げられる。こ

れらの材料を含む膜を単層で、または積層構造として用いることができる。

【0174】また、透光性を有する導電材料としては、酸化インジウム、

インジウム錫酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化亜鉛、ガリウムを含む

酸化亜鉛などの導電性酸化物またはグラフェンを用いることができる。ま

たは、金、銀、白金、マグネシウム、ニッケル、タングステン、クロム、

モリブデン、鉄、コバルト、銅、パラジウム、及びチタンなどの金属材料

または、該金属材料を含む合金材料を用いることができる。または、該金

属材料の窒化物(例えば、窒化チタン)などを用いてもよい。なお、金属

材料、または、合金材料(またはそれらの窒化物)を用いる場合には、透

光性を有する程度に薄くすることが好ましい。また、上記材料の積層膜を

導電層として用いることができる。例えば、銀とマグネシウムの合金とイ

ンジウムスズ酸化物の積層膜などを用いると、導電性を高めることができ

るため好ましい。これらは、表示装置を構成する各種配線及び電極などの

導電層、及び、発光デバイスが有する導電層(画素電極または共通電極と

して機能する導電層)にも用いることができる。

【0175】各絶縁層に用いることのできる絶縁材料としては、例えば、

アクリル樹脂、エポキシ樹脂などの樹脂、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、

窒化酸化シリコン、窒化シリコン、酸化アルミニウムなどの無機絶縁材料

が挙げられる。

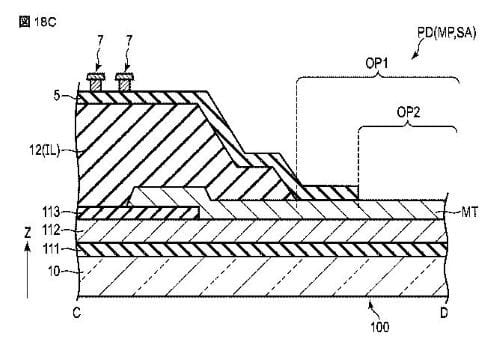

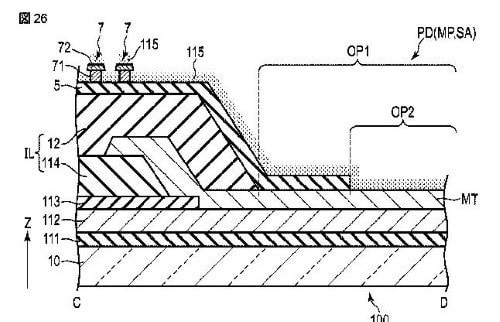

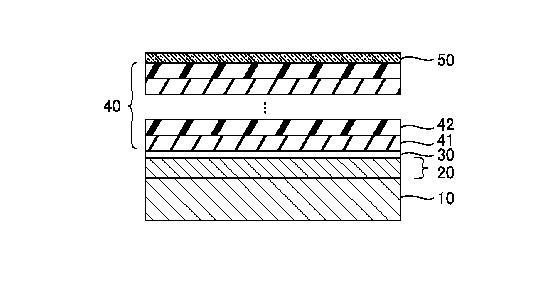

図2 図2(A)及び図2(B)は、表示装置の一例を示す断面図

【符号の説明】【0642】

AL 配線 CL 配線 GL 配線 RL 配線 SL 配線 SLB

配線 SLG 配線 SLR 配線 10 表示装置 11 表示部

12 駆動回路部 13 駆動回路部 21 画素 21R 副画素

21G 副画素 21B 副画素 30 画素 70 電子機器 72

支持体 74 机 100 表示装置 100A 表示装置 100B

表示装置 100C 表示装置 100D 表示装置 100E 表示装

置 100F 表示装置 100G 表示装置 101 層 110 画

素 110a 副画素 110b 副画素 110c 副画素 110d

副画素 111a 画素電極 111b 画素電極 111c 画素電極

111d 画素電極 113a 第1の層 113A 第1の層 113b

第2の層 113c 第3の層 113d 第4の層 114 第5の層

115 共通電極 117 遮光層 118 第1の犠牲層 118a

第1の犠牲層 118A 第1の犠牲層 119 第2の犠牲層 119a

第2の犠牲層 119A 第2の犠牲層 120 基板 121 絶縁層

121a 絶縁層 121b 絶縁層 122 樹脂層 123 導電層

124a 画素 124b 画素 125 絶縁層 125A 絶縁膜

126 光学調整層 126a 光学調整層 126b 光学調整層

126c 光学調整層 127 絶縁層 127A 絶縁膜 129 色

変換層 129a 色変換層 129b 色変換層 129c 色変換層

130 発光デバイス 130a 発光デバイス 130b 発光デバイス

130c 発光デバイス 130d 発光デバイス 131 保護層

132 保護層 133 絶縁層 134 マイクロレンズ 135 第

1の基板 136 第2の基板 139 領域 140 接続部 142

接着層 151 基板 152 基板 153 絶縁層 162 表示

部 164 回路 165 配線 166 導電層 172 FPC

173 IC 190a レジストマスク 190b レジストマスク

201 トランジスタ 204 接続部 205 トランジスタ 209

トランジスタ 210 トランジスタ 211 絶縁層 213 絶縁層

214 絶縁層 215 絶縁層 218 絶縁層 221 導電層

222a 導電層 222b 導電層 223 導電層 225 絶縁層

231 半導体層 231i チャネル形成領域 231n 低抵抗領域

240 容量 241 導電層 242 接続層 243 絶縁層 245

導電層 251 導電層 252 導電層 254 絶縁層 255a

絶縁層 255b 絶縁層 256 プラグ 261 絶縁層 262

絶縁層 263 絶縁層 264 絶縁層 265 絶縁層 271

プラグ 274 プラグ 274a 導電層 274b 導電層 280

表示モジュール 281 表示部 282 回路部 283 画素回路部

283a 画素回路 284 画素部 284a 画素 285 端子部

286 配線部 290 FPC 291 基板 292 基板 301

基板 301A 基板 301B 基板 310 トランジスタ 310A

トランジスタ 310B トランジスタ 311 導電層 312 低

抵抗領域 313 絶縁層 314 絶縁層 315 素子分離層 320

トランジスタ 321 半導体層 323 絶縁層 324 導電層

325 導電層 326 絶縁層 327 導電層 328 絶縁層

329 絶縁層 331 基板 332 絶縁層 335 絶縁層 336

絶縁層 341 導電層 342 導電層 343 プラグ 344

絶縁層 345 絶縁層 346 絶縁層 347 バンプ 348

接着層 401 基板 410 トランジスタ 410a トランジスタ

411 半導体層 411i チャネル形成領域 411n 低抵抗領域

412 絶縁層 413 導電層 414a 導電層 414b 導電層

415 導電層 416 絶縁層 421 絶縁層 422 絶縁層

423 絶縁層 426 絶縁層 431 導電層 450 トランジスタ

450a トランジスタ 451 半導体層 452 絶縁層 453

導電層 454a 導電層 454b 導電層 455 導電層 500

表示装置 501 電極 502 電極 512Q_1 発光ユニット

512Q_2 発光ユニット 512Q_3 発光ユニット 512B

発光ユニット 521 層 522 層 523Q_1 発光層 523

Q_2 発光層 523Q_3 発光層 524 層 525 層 531

中間層 540 保護層 545G 色変換層 545R 色変換層

550B 発光デバイス 700A 電子機器 700B 電子機器

721 筐体 723 装着部 727 イヤフォン部 750 イヤ

フォン 751 表示パネル 753 光学部材 756 表示領域

757 フレーム 758 鼻パッド 800A 電子機器 800B

電子機器 820 表示部 821 筐体 822 通信部 823

装着部 824 制御部 825 撮像部 827 イヤフォン部

832 レンズ 6500 電子機器 6501 筐体 6502 表示

部 6503 電源ボタン 6504 ボタン 6505 スピーカ

6506 マイク 6507 カメラ 6508 光源 6510 保

護部材 6511 表示パネル 6512 光学部材 6513 タッチ

センサパネル 6515 FPC 6516 IC 6517 プリン

ト基板 6518 バッテリ 7000 表示部 7100 テレビジ

ョン装置 7101 筐体 7103 スタンド 7111 リモコン操

作機 7200 ノート型パーソナルコンピュータ 7211 筐体

7212 キーボード 7213 ポインティングデバイス 7214

外部接続ポート 7300 デジタルサイネージ 7301 筐体 7

303 スピーカ 7311 情報端末機 7400 デジタルサイネージ

7401 柱 7411 情報端末機 9000 筐体 9001 表示

部 9002 カメラ 9003 スピーカ 9005 操作キー 90

06 接続端子 9007 センサ 9008 マイクロフォン 9050

アイコン 9051 情報 9052 情報 9053 情報 9054

情報 9055 ヒンジ 9101 携帯情報端末 9102 携帯情報

端末 9103 タブレット端末 9200 携帯情報端末 9201

携帯情報端末

図3(A)乃至図3(C)は、表示装置の一例を示す断面図

【0176】次に、図2および図3を用いて、表示装置100の断面形状

の変形例について説明する。

【0177】図2(A)に示すように、発光デバイス130a、130b、

130c上にそれぞれ異なる色の光に変換する機能を有する色変換層129a

、129b、129cを設けて、それぞれ異なる色の光を発する副画素1

10a、110b、110cを形成してもよい。

【0178】例えば、色変換層129aは、発光デバイス130aの呈す

る青色の光を黄色(Y)の光に変換することができ、色変換層129bは、

発光デバイス130bの呈する青色の光をシアン(C)の光に変換すること

ができ、色変換層129cは、発光デバイス130cの呈する青色の光を

マゼンタ(M)の光に変換することができる構成とすることができる。な

お、これに限られず、副画素110a、110b、110cの構成は、そ

れぞれ、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の3色の構成としてもよい。

副画素110cが青色の光を呈する場合、発光デバイス130cからの青色

発光を、色変換層129cを介して外部に取り出すことで、色変換層129c

を有さない場合よりも、発光スペクトルの半値幅の狭い鮮やかな青色を呈す

る副画素とすることが可能となる。

【0179】図2(B)に示すように、表示装置100にマイクロレンズ

134を設ける構成にしてもよい。ここで、図2(B)に示す表示装置

100は、第1の基板135と、第2の基板136と、を有する。第1の

基板135は、層101と、画素電極111a、111b、111cと、

第1の層113aと、第2の層113bと、第3の層113cと、第5の

層114と、共通電極115と、保護層131、132と、絶縁層121

、125、127と、を含む。第2の基板136は、基板120と、色変

換層129a、129b、129cと、絶縁層133と、マイクロレンズ1

34と、を含む。

【0180】第2の基板136は、基板120を基準にすると、基板120

上に色変換層129が設けられ、色変換層129の上に絶縁層133が設け

られ、絶縁層133の上にマイクロレンズ134が設けられる。マイクロ

レンズ134および色変換層129は、対応するいずれかの発光デバイス1

30と重畳するように配置される。

【0181】マイクロレンズ134は、可視光に対して透光性の高い樹脂

またはガラスなどを用いればよい。マイクロレンズ134は、副画素ごと

に別個に形成されていてもよいし、複数の副画素で一体化されていてもよ

い。マイクロレンズ134を設けることで、発光デバイス130が発する

光を集光し、表示装置100からの光取り出し効率の向上を図ることがで

きる。

【0182】絶縁層133は、保護層131、132に用いることができ

る、無機絶縁膜または有機絶縁膜を用いればよい。また、絶縁層133は、

平坦化膜として機能することが好ましく、この場合、絶縁層133として

有機絶縁膜を用いることが好ましい。また、絶縁層133を設けない構成

にしてもよい。

【0183】図2(B)に示すように、表示装置100は、第1の基板135

と、第2の基板136を、樹脂層122によって、貼り合わせることで、

形成することができる。

【0184】また、図1(B)においては、絶縁層125を設ける構成を

示したが、本発明はこれに限られるものではなく、図3(A)に示すように、

絶縁層125を設けない構成にしてもよい。このとき、絶縁層127の下

面は、絶縁層121の上面に接する。また、絶縁層127には、第1の層1

13a、第2の層113b、及び第3の層113cに与えるダメージの少

ない有機材料を用いることが好ましい。例えば、絶縁層127には、ポリ

ビニルアルコール(PVA)、ポリビニルブチラル、ポリビニルピロリド

ン、ポリエチレングリコール、ポリグリセリン、プルラン、水溶性のセル

ロース、またはアルコール可溶性のポリアミド樹脂などの有機材料を用い

ることが好ましい。

【0185】また、図1(B)においては、絶縁層125の上面及び絶縁

層127の上面の高さが、それぞれ、第1の層113a、第2の層113

b、及び、第3の層113cの少なくとも一つの上面の高さと一致または

概略一致する構成を示したが、本発明はこれに限られるものではない。例

えば、図3(B)に示すように、絶縁層125の上面及び絶縁層127の

上面が、第1の層113aの上面、第2の層113bの上面、及び、第3

の層113cの上面より高くなる構成にしてもよい。

【0186】図3(B)に示すように、第1の層113a、第2の層113

b、または第3の層113cの上に、第1の犠牲層118、および第2の

犠牲層119の一方または両方が形成される場合がある。例えば、第1の

層113aの上面、第2の層113bの上面、及び、第3の層113cの

上面に、第1の犠牲層118が形成され、第1の犠牲層118の上に第2

の犠牲層119が形成される。第1の犠牲層118の一方の側面、および

第2の犠牲層119の一方の側面は、絶縁層125に接する。また、第1

の犠牲層118の他方の側面、および第2の犠牲層119の他方の側面は、

第5の層114に接する。なお、第1の犠牲層118、および第2の犠

牲層119は、表示装置100の作製工程において用いられる犠牲層であ

り、詳細は後述する。

【0187】ここで、第1の犠牲層118の側面、第2の犠牲層119の

側面、絶縁層125の側面の一部、及び絶縁層127の側面の一部によっ

て、形成される平面(第5の層114と接する側の面)は、断面視におい

て、テーパー形状を有することが好ましい。当該平面が断面視において、

テーパー形状を有することで、第1の犠牲層118、第2の犠牲層119、

絶縁層125、及び絶縁層127を覆って形成される第5の層114及び

共通電極115を被覆性良く形成し、第5の層114及び共通電極115

に段切れなどが発生するのを防ぐことができる。

【0188】また、図2(B)においては、マイクロレンズ134を基板

120側に設ける構成を示したが、本発明はこれに限られるものではない。

例えば、図3(C)に示すように、マイクロレンズ134を、層101側に

設ける構成にしてもよい。この場合、色変換層129の上に絶縁層133を

設け、絶縁層133上にマイクロレンズ134を設ければよい。マイクロレ

ンズ134上に設けられた樹脂層122によって基板120が貼り合わさ

れる。

【0189】なお、本発明の一態様の表示装置は、3色の副画素で1つの

色を表現する構成に限られない。例えば、R(赤)、G(緑)、B(青)、

W(白)の4色の副画素で1つの色を表現する構成を適用してもよい。図4

に4種類の副画素で画素を構成する例を示す。

図4(A)は、表示装置の一例を示す上面図である。図4(B)は、表示

装置の一例を示す断面図

【0190】図4(A)に示すように、画素は副画素を4種類有する構成

とすることができる。

【0191】図4(A)に表示装置100の上面図を示す。表示装置100

は、複数の画素110がマトリクス状に配置された表示部と、表示部の外

側の接続部140と、を有する。

【0192】図4(A)に示す画素110は、副画素110a、110b、

110c、110dの、4種類の副画素ら構成される。

【0193】例えば、副画素110a、110b、110c、110dは、

それぞれ異なる色の光を発する構成とすることができる。副画素110dも、

副画素110a、110b、110cと同様に、青色光を発する発光デバ

イス130dを有する。例えば、副画素110aは、青色の光を赤色の光

に変換することができる色変換層129aを有し、副画素110bは、青

色の光を緑色の光に変換することができる色変換層129bを有し、副画

素110cは、青色の光を白色の光に変換することができる色変換層12

9cを有し、副画素110dは色変換層を有さない構成とする。このよう

な構成にすることで、例えば、副画素110a、110b、110cは、

それぞれ、赤色、緑色、白色の副画素とすることができ、副画素110d

は、青色の副画素とすることができる。

【0194】図4(A)では、1つの画素110が2行3列で構成されて

いる例を示す。画素110は、上の行(1行目)に、3つの副画素(副画

素110a、110b、110c)を有し、下の行(2行目)に、3つの

副画素110dを有する。言い換えると、画素110は、左の列(1列目

)に、副画素110a及び副画素110dを有し、中央の列(2列目)に

副画素110b及び副画素110dを有し、右の列(3列目)に副画素

110c及び副画素110dを有する。図4(A)に示すように、上の行と

下の行との副画素の配置を揃える構成とすることで、製造プロセスで生じ

うるゴミなどを効率よく除去することが可能となる。したがって、表示品

位の高い表示装置を提供することができる。

【0195】図4(B)に、図4(A)における一点鎖線X3-X4間の

断面図を示す。図4(B)に示す構成は、発光デバイス130dを有する

点以外は、図1(B)と同様の構成である。したがって、図1(B)と同

様の部分については説明を省略する。

【0196】図4(B)に示すように、表示装置100は、層101上に、

発光デバイス130a、130b、130c、130dが設けられ、これ

らの発光デバイスを覆うように保護層131、132が設けられている。

保護層132上には、樹脂層122によって基板120が貼り合わされて

いる。また、隣り合う発光デバイスの間の領域には、絶縁層125及び絶

縁層127が設けられている。絶縁層125及び絶縁層127は絶縁層1

21上に設けられる。

【0197】発光デバイス130a、130b、130c、130dは、

青色の光を発する。発光デバイス130aに重畳して色変換層129aが

設けられ、発光デバイス130bに重畳して色変換層129bが設けられ、

発光デバイス130cに重畳して色変換層129cが設けられる。発光デ

バイス130dの上には色変換層が設けられない。例えば、色変換層129a

が青色の光を赤色(R)の光へ変換し、色変換層129bが青色の光を緑

色(G)の光へ変換し、色変換層129cが青色の光を白色(W)の光へ

変換する構成にすることで、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)、白色(

W)の4色の光を発する組み合わせにすることができる。

【0198】発光デバイス130dは、層101上の画素電極111dと、

画素電極111d上の島状の第4の層113dと、島状の第4の層113

d上の第5の層114と、第5の層114上の共通電極115と、を有す

る。発光デバイス130dにおいて、第4の層113d、及び、第5の層

114をまとめてEL層と呼ぶことができる。なお、画素電極111dは、

画素電極111a、111b、111cと同様の材料を用いればよい。ま

た、第4の層113dは、第1の層113a、第2の層113b、及び第

3の層113cと同様の材料を用いればよい。

【0199】画素110が有する3つの副画素110dは、それぞれ独立

に発光デバイス130dを有していてもよく、1つの発光デバイス130d

を共通して有していてもよい。つまり、画素110は、発光デバイス130d

を1つ有していてもよく、3つ有していてもよい。

【0200】【画素のレイアウト]

次に、図1(A)及び図4(A)とは異なる画素レイアウトについて説明

する。副画素の配列に特に限定はなく、様々な方法を適用することができ

る。副画素の配列としては、例えば、ストライプ配列、Sストライプ配列、

マトリクス配列、デルタ配列、ベイヤー配列、ペンタイル配列などが挙げ

られる。

この項つづく

『back number :クリスマスソング』2015年11月

『back number :クリスマスソング』2015年11月