今日は、ポストメガソーラの製造装置システムについて考えてみた。注目しているのは島津製作所

の動向だ。新規考案をつなぎ合わせて見えてくるのは、実はわたし(たち)が考えている方法性と

一致しているのではないかという思いと、仮に一致しているとするなら、残りの課題は研究室段階

から量産段階での製造→販売→サービスのODIMS(開放型デジタル統合管理システム)という

資源環境(3R)を新たに加えたサプライ・チェーンを含めた複雑系5次元的マネイジメントシス

テムの設計段階への移行前段階ということあり、開発要素をすべて潰した上で、次世代型太陽電池

へ遷移するだろうという見通しである。先ずは研究室段階での減圧プロセス(=真空設備装置)系

を含む製造モデルのワンパッケージ化である。

※ 半導体素子の薄膜平坦化方法(P2008-16816)vs 半導体膜蒸着装置および半導体膜蒸着方法(

P2013-038320)

※ ここでいう五次元とは従来の時空軸の四次元に加え、複雑系経済学で取り扱う「自己組織化」

を加えたもの(過去には「アメーバー経営」など称されていたもののシステム化と考えて良い)。

木元沙羅から携帯電話に連絡があったとき、つくるは机の上に積み上げられた書類を分類し、

不要になったものを捨て、柚斗の中にたまった文具を整理することで時間を潰していた、沙羅

にこの前会ってから五日後の木曜日のことだ,

「今お話してもかまわないかしら?」

「いいよ」とつくるは言った。「今のところ、珍しくのんびりした一日なんだ」

「よかった」と彼女は言った。「今日、少しでいいからあなたと会えるかしら? 私は七時か

ら会食の予定が入っているんだけど、その前だったら時間を空けられる。銀座まで出てきても

らえるととてもありかたいんだけど」

つくるは時計を見た。「五時半に銀座に行くことはできると思う。場所を指定してくれない

か」

彼女は四丁目の交差点の近くにある喫茶店の名前をあげた。その喫茶店の場所はつくるも知

っていた。

五時前に仕事を切り上げ、会社を出て、新宿駅から丸ノ内線に乗って銀座まで行った。ちょ

うどうまい具合に、彼はこの前沙羅からプレゼントされたブルーのネクタイを締めていた。

喫茶店には沙羅が先に来て、コーヒーを飲みながら待っていた。つくるの締めているネクタ

イを目にして、彼女はにっこりと笑った。笑うと唇のわきに小さな二本のチャーミングな皺が

寄る。ウェイトレスがやってきて、彼もコーヒーを注文した。喫茶店は仕事帰りに待ち合わせ

る人々で温み合っていた。

「遠くまで呼び出してごめんなさい」と沙羅は言った。

「たまには銀座に出て来るのもいい」とつくるは言った。「ついでにどこかで一緒にゆっくり

食事ができたらよかったんだけどね」

沙羅は唇をすぼめ、ため息をついた。「そうできるとよかったんだけど、今日はビジネス・

ディナーがあるの。フランスから来た偉い人を懐石料理の店に招いて、接待しなくちゃならな

い。気が張るし、料理を味わう余裕だってないし、こういうのは苦手なんだけど」

彼女はたしかに普段以上に気を配った服装をしていた。仕立ての良いコーヒーブラウンのス

ーツを着て、襟元につけたブローチの中心には小粒のダイアモンドが眩しく光っていた。スカ

ートは短く、その下にスーツと同色の、細かい模様の入ったストッキングが見えた。

沙羅は膝に置いたえび茶色のエナメルのハンドバッグを開け、中から白い大きめの封筒を取

り出した。封筒にはプリントアウトした紙が何枚か祈り畳まれて入っていた。それからかちん

という音をたててハンドバッグを閉じた。まわりの人が思わず振り向きそうな小気味の良い音

だった。

「四人のお友だちの近況と居場所を調べておいたわ。この前約束したように」

つくるはびっくりした。「だって、あれからまだ一週間も経っていないよ」

「もともと私、仕事が手速いの。要領さえわかれば、それほど手間がかかることでもないし」

「僕にはとてもできそうにない」

「人にはそれぞれ得意分野があるのよ。私にはとても駅なんてつくれない」

「製図もきっとできない」

彼女は微笑んだ。「たとえ二百年生きたってそんなことできない」

「それで四人の居場所はわかった?」とつくるは尋ねた。

「ある意味では」と彼女は言った。

「ある意味ではわかった」とつくるは反復した。そこには何かしら奇妙な響きがあった。「そ

れはいったいどういうことなんだろう?」

彼女はコーヒーを一目飲み、カップをソーサーに戻した。そして間を置くように、爪のエナ

メルを点検した,爪はバッグと同じえび茶系の色(少しだけ淡い)に美しく塗られていた。そ

れが偶然ではないことに、一か月分の給料を賭けてもいいとつくるは思った。

「順番に話させて。そうしないとうまく話せそうにないから」と沙羅は言った。

つくるは肯いた。「もちろん。君が話しやすいように話せばいい」

沙羅は調査の方法について簡単に説明した。まずインターネットを活用した。フェイスブッ

ク、グーグル、ツイッター、旺能な限りの検索手段を用いて、彼ら四人の人生の足取りを辿っ

た。アオとアカの現在の状況はそれでおおむね把握できた。二人に関する情報を集めることは

さしてむずかしくなかった。というかむしろ、彼らは自らに関する情報-その大部分は彼ら

の従事しているビジネスに関連する情報だ-を進んで世間に明らかにしていた。

「考えてみれば、なんだか不思議な話よね」と沙羅は言った。「そう思わない? 私たちは基

本的に無関心の時代に生きていながら、これほど大量の、よその人々についての情報に囲まれ

ている。その気になれば、それらの情報を簡単に取り込むことができる。それでいてなお、私

たちは人々について本当にはほとんど何も知らない」

「哲学的な省察は、君の今日の素敵な着こなしによく似合っている」とつくるは言った。

「ありがとう」と沙羅は言って微笑んだ。

クロに関しては検索はそれほど簡単ではなかった。アカやアオの場合とは連って、彼女は自

己関連の情報を世間に向けて開示するビジネス上の必要性を持たなかったからだ。それでも愛

知県立芸術大学工芸科関連のサイトで、彼女の足取りをかろうじて辿ることができた。

愛知県立芸術大学工芸科? 彼女は名古屋にある女子私立大学の英文科に入ったはずだ。し

かしそのことについて、つくるはあえて口をはさまなかった、疑問符を頭にとどめただけだ。

「それにしても、彼女についての情報量は限られたものだった」と沙羅は言った。「だからク

ロさんの実家に電話をかけてみたの。彼女の高校時代のクラスメートだと嘘をついた。同窓会

誌を編集しているので、できれば現住所を教えてもらいたいって言ったの。お母様は親切な方

で、いろんなことを教えてくださった」

「君の聞き方がきっとうまかったんだろう」とつくるは言った。

「あるいはそういうこともあるかもしれない」と沙羅は控えめに言った。

ウェイトレスがやってきて、沙羅のカップにコーヒーのお代わりを注ごうとしたが、彼女は

手を上げて断った。ウェイトレスが去ると、彼女は目を開いた。

「シロさんに関しては、情報の収集は困難であると同時に、容易くもあった。彼女の個人情報

はまったく見当たらなかったけれど、そのかわり過去の新聞記事が必要な情報を提供してくれ

た」

「新聞記事?」とつくるは言った。

沙羅は唇を賄んだ。「これはとても微妙な話なの。だからさっきも言ったように、私に順番

に話させて」

「悪かった」とつくるは謝った。

「私がまず知っておきたいのは、四人の現在の居場所がわかって、彼らと対面する決心はあな

たにできているかどうかということなの、これから知ることになる事実の中に、あまり好まし

くない種類の、知らなければよかったとあなたが思うような事実がいくつか含まれているとし

ても」

つくるは肯いた。「それがどんなことなのか予想もつかないけど、僕はあの四人に会うよ。

決心はもうできている」

沙羅はひとしきりつくるの顔を見つめていた。それから言った。

「クロさんこと、黒埜恵理さんは現在フィンランドに住んでいる。日本にはほとんど戻ってこ

ない」

「フィンランド?」

「フィンランド人のご主人と、二人の小さな娘と、ヘルシンキに住んでいる。だからもし彼女

に会いたければ、そこまで出かけて行くしかないみたいね」

つくるは頭の中にヨーロッパのおおまかな地図を思い浮かべた。そして言った。「考えてみ

れば、これまで旅行というものをろくにしなかった。有給休暇も溜まっている。北欧の鉄道事

情を見学するのも悪くないかもしれない」

沙羅は微笑んだ。「ヘルシンキのアパートメントの住所と電話番号を書いておいた。なぜ彼

女がフィンランド人男性と結婚して、ヘルシンキに住むことになったか、そのへんの事情はあ

なたが自分で調べるか、それとも本人に尋ねるかして」

「ありがとう。住所と電話番号がわかればそれで十分だ」

「もしフィンランドまで行く気があなたにあるのなら、旅行の手配は手伝ってあげられると思

う」

「君はプロだから」

「おまけに有能で、手際もいい」

「もちろん」とつくるは言った。

沙羅は次のプリントアウトを開いた。「アオくんこと、青海悦夫くんは現在、名古屋市内の

レクサスのディーラーでセールスマンをしている。ずいぶん有能らしく、ここのところ連続し

て販売台数のトップ賞を手にしている。まだ若いけれど、セールス部門のチーフもつとめてい

る。

「レクサス」、つくるはその名前を自分に向かって呟いた。

ビジネススーツに身を包んだアオが明るいショールームで、高級セダンの本革シートの触感

や、塗装の摩さについてにこやかに顧客に説明している姿を、つくるは想像してみた。しかし

そのイメージは簡単には浮かんでこなかった。浮かんでくるのは、ラグビーのジャージを着て

汗だくになり、やかんからしかに麦茶を飲み、二人分の食事を平気でたいらげているアオの姿

だ。

「意外だった?」

「ちょっと不思議な気がするな」とつくるは言った。「でもそう言われてみれば、アオの人柄

はセールスに向いていたのかもしれない。基本的にまっすぐな性格だし、口はそれほど達若し

やないけれど、人に自然な信頼感を持たれるタイプだ。小細工はできないが、長い目でみれば

その方がうまくいくかもしれない」

「そしてレクサスは信頼できる優秀な車だって聞いている」

でも彼がそれほど優秀なセールスマンなら、会ったとたんに僕もレクサスを買わされること

になるかもしれない」

沙羅は笑った。「あるいは」

つくるは父親が、大型のメルセデス・ベンツにしか乗らなかったことを思い出した。父親は

正確に三年ごとに同じクラスの新車に乗り換えた。というか、黙っていても三年ごとにディー

ラーがやってきて、車を最新のフル装備モデルと取り替えていった。車は疵ひとつなく、常に

艶やかに輝いていた。父親が自分でその車を運転したことはない。いつも運転手がついていた、

窓ガラスは濃い灰色にティントされ、中が見えないようになっていた。ホイールは鋳造された

ばかりの銀貨みたいにまぶしく光っていた。ドアは金庫室並みの堅牢な音を立てて閉まり、車

内はまさに密室だった。後部シートに座ると、雑然とした世間から遠く隔離されたような気が

したものだ。つくるは子供の頃からその車に来るのが好きではなかった。あまりにも静かすぎ

る。彼が好きなのはいつも変わらず、人々で賑やかに混み合った駅と電車だった。

「彼は大学を出てから、ずっとトヨタのディーラーで働いていたんだけど、そこでも販売成績

優秀で、二〇〇五年の日本川内でのレクサス・ブランドの立ち上げの時に抜擢され、そちらに

移った。さよならカローラ、こんにちはレクサス」と沙羅は言った。そしてもう一度左手のマ

ニキュアをちらりと点検した。「そういうわけで、あなたがアオくんに会うのはそれほどむず

かしいことではない。レクサスのショールームに足を運べば、そこに彼はいる」

「なるほど」とつくるは言った。沙羅は次のページを開いた。

「その一方、アカくんこと、赤松慶くんはけっこう波瀾万丈な人生を歩んでいる。彼は名古屋

大学経済学部を優秀な成績で卒業し、めでたく大手銀行に入行した。いわゆるメガバンク。と

ころがそこをなぜか三年で退職し、中堅どころの金融会社に転職した。名古屋資本の会社で、

早い話いささか荒っぽい噂のあるサラ金。意外な転身だけど、そこも二年半で辞め、今度はど

こからか資金を集めてきて、自己啓発セミナーと企業研修センターを合体させたようなビジネ

スを立ち上げた。彼はそれを〈クリエイティブ・ビジネスセミナー〉と呼んでいる。それが今

では驚くほどの成功を収め、名古屋市内の中心地にある高層ビルにオフィスを構え、けっこう

な数の社員を使っている。業務内容を詳しく知りたければ、インターネットで簡単に調べられ

る。会社の名前はBEYOND。何となくニューエージっぼいでしょ」

「クリエイティブ・ビジネスセミナー?」

「名称は新しいけれど、基本は自己啓発セミナーとそれほど変わらない」と沙羅は言った。

「要するに企業戦士を養成するための即席お手軽洗脳コース。教典のかわりにマニュアルブッ

クを使用し、悟りや楽園のかわりに出世と高い年収を約束する。プラグマティズムの時代の新

宗教ね。しかし宗教のような超越的要素はなく、すべては具体的に理論化、数値化されている。

とてもクリーンで、わかりやすい。それでポジティブに鼓舞される人も少なからずいる。しか

しそれが基本的に、都合の良い思考システムの催眠的注入であることに変わりはない。理論も

数字も目的に沿ったものだけが巧妙に集められている。でも会社の評判は今のところ上々で、

けっこう多くの地元企業がこの会社と契約を結んでいる。会社のウェブサイトを見ると、新人

社員のブートキャンプ風集団研修から、避暑地の高級ホテルで行われる中堅社員を対象にした

再教育サマー・セッション、上級職のための上品なパワー・ランチまで、幅広く斬新な、人目

を惹くプログラムを展開している。少なくともパッケージはとても美しい。とくに若い社員に

は社会常識に洽った礼儀作法と、正しい言葉遣いを徹底して教育する、とある。私個人として

はこういうのはまったくごめんこうむりたいけれど、企業にとってはありかたいかもしれない。

どういう感じのビジネスか、おおよそはわかってもらえたかしら?」

「おおよそわかるよ」とつくるは言った。「でもビジネスをひとつ立ち上げるには、それなり

の元手が必要なはずだ。そんな資金をアカはいったいどこで手に入れたんだろう? 父親は大

学の先生でかなり堅い人だ。僕の知るかぎりそれほど経済的に余裕があるとは思えないし、だ

いいちそういう冒険的なビジネスに進んで投資をするとも思えない」

「そのへんは謎ね」と沙羅は言った。「でもそれはそれとして、この赤桧くんという人は高校

時代から、そういうダルみたいなことに向いたタイプだったの?」

つくるは首を振った。「いや、どちらかといえば穏やかで客観的な学究タイプだった。頭の

回転も速いし、深い理解力も持っているし、いざとなれば弁も立つ。でも普段はできるだけそ

ういうところを表に出さないようにしていた。言い方は良くないかもしれないけど、一歩下が

って策を練るタイプだ。彼が大きな声を出して人を啓発したり、鼓舞したりしている姿は、う

まく想像できないな」「人は変わるかもしれない」と沙羅は言った。

「もちろん」と彼は言った。「人は変わるかもしれない。それに僕らはどれだけ親しくつきあ

って、腹を割って率直に話し合っていたようでも、本当に大事なことはお互いよく知らなかっ

たのかもしれない」

沙羅はしばらくつくるの顔を見ていた。そして言った。「とにかく二人とも現在、名古屋市

内に職場を持っている。どちらも生まれ落ちてから、基本的には一歩もその街を出ていない。

学校もずっと名古屋、職場も名古屋。なんだかコナン・ドイルの『失われた世界』みたい。ね

え、名古屋ってそんなに居心地の良いところなの?」

つくるはその問いかけにはうまく答えられなかった。ただ不思議な気がしただけだった。少

し事情が違えば、彼だって同じように名古屋から一歩も外に出ない人生を歩んで、それについ

て何の疑問も感じずにいたかもしれないのだ。

沙羅はそこでいったん話を切った。プリントアウトした紙を畳んで封筒にしまい、テーブル

の端に置き、グラスの水を飲んだ。それからあらたまった声で言った。

「それで残りの一人、シロさんこと、白根柚木さんについて言えば、彼女は残念ながら現住所

を持っていない」

「現住所を持っていない」とつくるはつぶやくように言った。

それもまた奇妙な表現だった。現住所はわからないというのなら、まだ話はわかる。しかし

現住所を持っていないという言い方は、どことなく不自然だ。彼はそれが意味するところにつ

いて考えた。ひょっとして彼女は行方不明になっているのだろうか。まさかホームレスになっ

ているわけではあるまい。

「気の毒だけど、彼女はもうこの世界にはいない」と沙羅は言った。

「この世県にいない?」

なぜかはわからないが、シロがスペース・シャトルに乗って宇宙空間をさまよっている光景

が一瞬つくるの頭に浮かんだ。

沙羅は言った。「彼女は今から六年前に亡くなった。だから彼女の現住所はないの。名古屋

市の郊外にお墓加あるだけ。あなたにこんなことを伝えなくてはならないのは、私としてもと

てもつらいんだけど」

つくるはしばらくのあいだ言葉を失っていた。袋に間いた小さな穴から水がこぼれるように、

身体から力が抜け出ていった。まわりのざわめきが遠のき、沙羅の声だけ加加ろうじて耳に届

いた。しかしそれもプールの水底で間いている声のように、意味をなさない遠いこだまでしか

なかった。彼はなんとか力を振り絞って水底から腰を上げ、頭を水上に出した。それで耳がよ

うやく聞こえるようになった。音声がいくらか意味を持つようになった。そこでは沙羅加佐に

向かって話しかけていた。

「……どのようにして彼女が亡くなったか、その詳しい事情はあえて書かなかった。あなたは

たぶん、自分のやり方でそれを知った方加いいだろうと思ったから。たとえ時間がかかったと

しても」

つくるは自動的に肯いた。

六年前? 六年前といえば、彼女は三十歳だった。まだ三十歳だった。つくるは三十歳にな

ったシロの姿を想像しようとした。でもできなかった。彼に思い浮かべられるのは、十六歳か

十七歳のときの彼女の姿だけだった。そのことが彼をひどく悲しい気持ちにした。なんという

ことだろう。おれは彼女と一緒に年齢を重ねることすらできなかったのだ。

沙羅がテーブル越しに身を乗りだし、彼の手に手をそっと重ねた。温かい小さな手だった。

つくるはその親密な接触を嬉しく思い、彼女に感謝したが、同時にまたそれは、遠い場所でた

またま同時的に起こっている、まったく別の系統の出来事のようにも感じられた。

「ごめんなさい。こんな結果になってしまって」と沙羅は言った。「でもこれは、誰かがいつ

かはあなたに伝えなくてはならないことだった」

「わかっているよ」とつくるは言った。彼にはもちろんそれはわかっていた。ただ、心がその

事実に追いつくのにまだ少し時間がかかるだけだ。それは誰のせいでもない。

「そろそろ行くわ」と彼女は腕時計を見て言った。そして封筒を彼に手渡した。「四人のお友

だちについての資料は、ここにプリントアウトしてある。ただし最小限のことしか書いていな

いごまずその人たちに会って話をすることが、あなたにとって大事だと思ったから。細かい情

報はそこで明らかになっていくはずよ」

「いろいろとありがとう」とつくるは言った。適切な言葉を探しあてて、それを声に出すのに

少し時間がかかった、「近いうちに結果を連絡できると思う」

「連絡を待っている。もし何か私にできそうなことがあったら、遠慮なく言って」

つくるはもう一度彼女に礼を言った。

PP.135-148

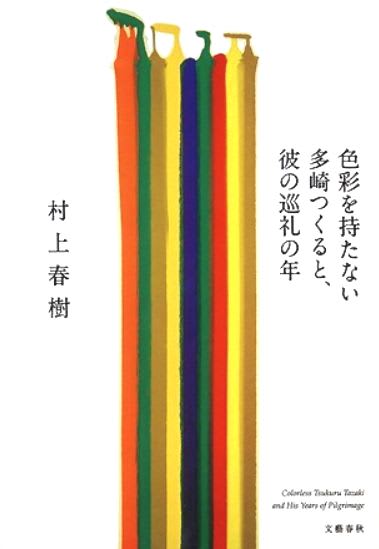

村上春樹 『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』

フジ放送系の『孫子<兵法>大伝』を観ながらチョットはやめの夕食をとることが続いている。中国

の俳優演技力のハイクオリティに驚いている。なかでも孫悦という女優に注目する。ちょっと喩えよ

うがないのだが、なんだろう、すべてに渡りスケールが大きいあるいは日本や欧米の女優とすべてに

渡り少し違うのだ。ドラマの終わりには答えが出ているだろうが、今夜はそれは無理だ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます