能ある鷹は爪を隠す / ことわざ

能ある鷹は爪を隠す / ことわざ

● 美濠浄化システム考

国宝彦根城の濠の水質が悪いため悪臭がすると彼女が洩らした(「春雨前の花日和」/『ごくとう

ごくらく』 2015.04.06)、ことが気になり、残件扱いにしていたが。そのことが引っかかり、暫く

のテーマを考えた。まず、その手がかりとして、国内特許技術を中心としてネット検索を試み、以

下の「特開2011-011098| 水質浄化装置」を参考にしてみた。

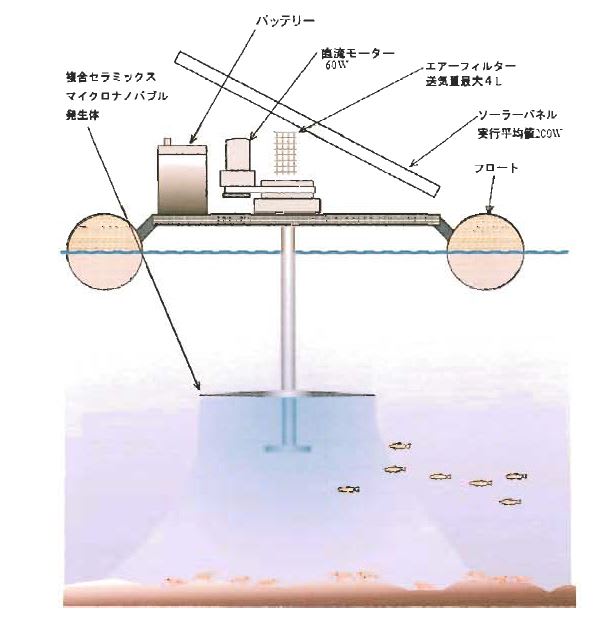

【符号の説明】

1 フロート 2 浮上槽 3 循環ポンプ 4 吸水管 4b 吸水口 5 スクリーン 6 送水

管 7 球状物体 8 静圧減少流域 9 マイクロバブル発生装置 10 大気自吸管 11 空

気室 12 流量調整弁 13 循環管 14 ドラフトチューブ 15 ブロワー 16 散気装置

17 水質浄化装置 18 昇降装置 19 ウェイト 20 アンカー 30 固液分離膜モジュール

このシステムは、閉鎖性水域のダム貯水池、湖沼、海域等の水面下に流入口が沈下している吸水管

を循環ポンプの吸水口に連通接続し、アオコ対策や貧酸素水塊対策として、マイクロバブル発生装

置と散気装置内装ドラフトチューブによるエアーリフト効果を併用した上、高水深化処理槽での有

機性廃水生物処理における曝気処理、固液膜分離処理や難分解性廃水のオゾン分解処理も同様に行

えるようにすることで、従来の閉鎖性水域のアオコ対策や、有機性廃水の好気性生物処理反応槽を

高水深化する廃水処理等で、散気手段を深層部に配設していたが、散気手段を浅層部に配設して深

層部の水と表層水を直接に混合し、省エネルギーが可能な循環流をつくることができるというブル

ーアクア・インダストリー株式会社の技術提案である。

これをもとに、以下の5つの基本設計骨子として考案。

1.意匠性を重視

2.自律移動浮体型

3.太陽発電+蓄電池型動力源

4.マイクロナノバブル+紫外線型水質浄化方式

5.GPS内蔵3次元ソナー探査ナビ

1.意匠性を重視

観光的側面を考慮し、上図の「17 水質浄化装置」は360度の観光客の視線を考慮する。その

ため上図のような六角堂(多角数には選択性を残す)にすべてを納める。「1 フロート」は水面

下に納める。17の装置内の温度が40℃以下に維持できるように配慮する。六角堂型の屋根にソ

ーラーパネルを配置するが、曲線を必要な場合は可撓性薄膜ソーラーを使用し、できる限り高変換

効率タイプを採用する。

2.自律移動浮体型

浮体は炭素繊維強化プラスチック(CFRP)などの軽量タイプで製作し、沈降レベル調節は外付

けウエイトや浮体空洞部に注排水方式とし、移動推進は3つのスクリューで移動させ、制御は水質

検出判定信号で作動させ、「GPS内蔵3次元ソナー探査ナビ」で制御するか遠隔操作で行う。ま

た、定点水質浄化中、浮体が許容内の風圧で流されることを防止するためにGPSモニタを利用し

移動推進スクリューで自動駆動制御する。なお、台風や強風などの許容外の風圧に対しては非常用

アンカー(一対)を参考図のように、自動あるいは遠隔操作で、濠底部に降下させ固定する。

1.でも触れているが、高性能×軽量×高ロバストの電源システムとするが、「特開2015-076528

昇降圧コンバータを多段接続した太陽電池部分影補償装置」で提案されている技術を応用し、安定

した出力が得られるインバーターを採用する。また、蓄電はリチウムイオン系二次電池や金属-空

気系二次電池などが考えられる。また、コンバーター(コンディショナー)も配置する。照明は発

光ダイオード、通信機器などが配備される。

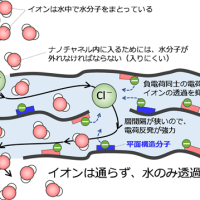

4.マイクロナノバブル+紫外線型水質浄化方式

水質浄化装置は、(1)マイクロナノバブルと深紫外(紫外)船照射の2つの組み合わせでおこな

う。従って、前述した装置図の部分で高度処理(ブロアー)や固液分子装置は含まれない。(1)

については「特開2013-220126 紫外線殺菌装置」の提案技術に装置内壁に酸化チタンなどの光触

媒層を塗布あるいは光触媒で表面を被覆した棒針状形状を新たに加え備え、そこへ、マイクロナノ

バブルの散乱体含有被処理液を注入し、有機物質や窒素酸化物などを分解する。この気泡発生装置

には、「特開2014-217803| 微細気泡発生装置とその発生方法」の提案技術――吸い込んだ液体を

所定の圧力に加圧・吐出ポンプであって、液体の吸込口の近傍に気体(大気あるいはオゾンガス)

の供給口を設け、羽根車の回転により、液体内に気体の気泡が混合された気液混合流体7を吐出す

気液混合ポンプと、気液混合流体が噴射される噴射ノズルを有する直方体状の箱部材の、内部に3

次元の扁平空間を形成し、気液混合流体が噴射ノズルから扁平空間に噴射されるとき気泡の発生、

圧壊を行うキャビテーションを起こすとともに、気液混合流体が噴射された噴流体が揺れながら扁

平空間内で渦を巻いて流れる渦流とを発生し、気泡の圧壊によるエネルギーと渦流によるせん断力

とで、気泡を微細気泡に微細化する噴流式微細気泡発生部の構成――を応用する。なお、オゾンは

この設計には含めていない。また、(2)の紫外線照射装置には、深紫外発光ダイオードの選択を

上策とする。

また、(1)の吸い込みパイプは可撓性、蛇腹方式で水中深度にあわせ自動的に、あるいは遠隔操

作で鉛直方向に外延及び収縮でき、内壁の抵抗が小さく高気密な材料・構造を採用する。この場合、

要注意すべきは、前出の参考図のように内部抵抗が変化するため、ポンプモータの回転のインバー

タで自動制御できるようにしておくことで発生するマイクロナノバブルのサイズを一定に保つ。さ

らに、水質のモニタリングは、溶存酸素センサによる制御を基本とする。このセンサ出力の時系列

変化をモニタリングし、制御値を上回った時、積算循環量の積和で浄化度を自動演算値を参照し上、

次に述べる5.の「探索ナビ」を利用しスクリューを駆動し浮体を自動(もしくは遠隔操作)的に

移動させる。※

※ 水質計には、コンパクトなTOC(全酸素濃度計)があればそれが望ましい。

5.GPS内蔵3次元ソナー探査ナビ

このシステムは、(1)マイクロナノバブル発生装置の吸い込み口位置の決定に、(2)あるいは、浮体の移

動に使用するもので、システム的にはすでに既存の市販品で応用できるものである。

以上、今回、優れたデザイン性、ダウンスペーシング性、ハイテク性と持続可能性を兼ね備え、肝

であるマイクロナノバブル発生装置+深紫外発光ダイオードと「浮体型閉鎖水域浄化システム」を

構想してみた。これを実現するには試作装置で性能検証試験などを経た上で設計する必要があるが、

1年あたり、ざっくり、3名配置し、3千万円程度の開発費とβ機製作にこじつけるために、最短

2年かかるのではないかと考えている。言い換えると「水質浄化ロボット」開発の一つと考えるわ

かりいいだろう。

【今夜も技術がてんこ盛り】

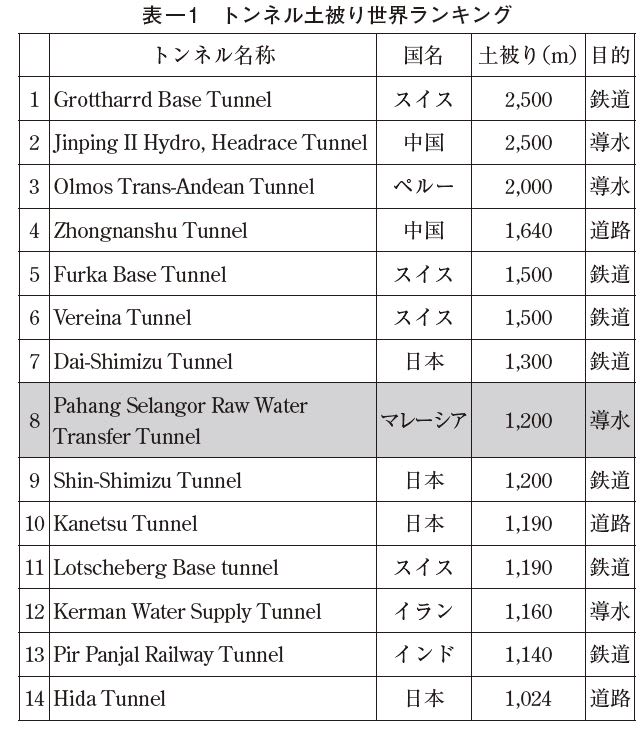

● 東南アジア最長のトンネル「パハン・セランゴール導水トンネル」完成

19日、清水建設は、西松建設、マレーシアのUEMB社・IJM社との共同企業体で施工していた

東南アジア最長のトンネル「パハン・セランゴール導水トンネル」が完成したと発表。マレーシア

のパハン州とセランゴール州を結ぶ総延長44・6キロメートル、直径5・2メートルのトンネル

で世界で11番目の長さ。供用開始後は、日量189万立方メートルの生活・工業用水が、マレー

シアのクアラルンプールとセランゴール州に供給される。同工事は日本政府の円借款事業。清水建

設JVはマレーシア政府から2009年4月に受注し、同6月に着工。トンネルを8工区に分け、3工

区はトンネル掘削機、4工区は発破工法、1工区は間削工法により工事。工事日数は1902日。

延べ労働時間が1102万時間で重大災害発生件数は0件を達成。トンネル土被り世界ランキング

第8位でもある。"能ある鷹は爪を隠す"やね。^^;。

● 洋上風力116基受注-総出力40万キロワット、過去最大規模

同日、三菱重工業は、ドイツのエネルギー大手エーオンから、洋上風力発電設備(写真)116基を受注した

と発表。受注額は数百億円規模。設備の据え付けのほか、保守サービスの契約も締結。設備の総出力は

40万キロワットに達する。実務はデンマークのヴェスタスとの合弁企業MHIヴェスタス・オフショア・ウイン

ドが担う。エーオンが英国に設置するランピオン洋上風力発電プロジェクト向け。2018年に試運転を完了

する。同設備はイングランド南東部サセックス州沿岸から、13キロメートル沖合に整備される。MHIヴェス

タスは出力3450キロワットの最新鋭設備を供給。同社最大規模の案件となる。英国の29万世帯に必要

な電力を供給し、年間約60万トンの二酸化炭素(CO2)削減を見込む。同案件は英国政府主導で進めら

れる大規模洋上風力発電プロジェクト「ラウンド3」の最初の取り組みの一つだという。

● 世界初 ワイヤレスで電力伝送する『ワイヤレスインホイールモータ』走行に成功

18日、東京大学大学院新領域創成科学研究科の藤本准教授らの研究グループは、東洋電機製造株式

会社、日本精工株式会社との共同研究において、世界で初めて、ワイヤレス電力伝送を用いたイン

ホイールモータを開発し、実際にそのインホイールモータを電気自動車に搭載し、走行に成功。世

界初となるこの技術は、磁界共振結合方式を用いて10センチメートル離れたコイルとコイ間の電

力伝送に成功した他、ワイヤレス通信を用いることで車体と車輪間の完全なワイヤレス化を実現。

ホイール内部に駆動源を配置するインホイールモータは駆動力をタイヤに直接伝達できるため最も

望ましい駆動形態です。このモータを搭載したEVは4輪の独立した駆動力制御により駆動力をタ

イヤに直接伝達できるため、ドライブシャフトによる機械的損失がなく、車両重量が削減できるほ

か、各輪の個別制御が可能になります。これにより、タイヤの横滑りやタイヤのスリップを防止し

安全性を向上させたり、各輪へ最適な駆動力を配分したりして航続距離を延長するなど様々なメリ

ットを享受できるが、従来のインホイールモータは車体側からワイヤにより有線で電力が供給され

これをワイヤレス化することで従来懸念されたインホイールモータとインバータ間との断線がなく

なり、安全性および信頼性が向上し、インホイールモータのさらなる普及の可能性が高まる。

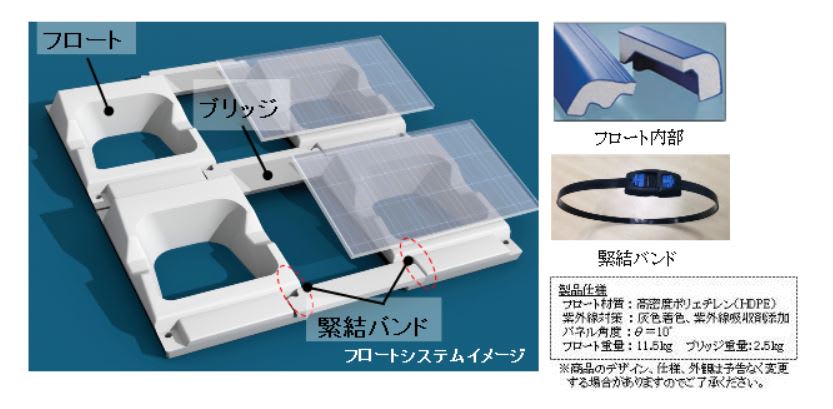

● 水上太陽光フロートシステムを開発 三井住友建設株式会社

● つかんだ瞬間に重さ測定するロボットハンド計量システム 株式会社イシダ

いや今夜も、ニュー・テクニックが満載で、寝られそうもありまへんね?!^^;。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます