■ 相撲の鳴りもの

相撲の鳴りもの

【難産な環境概論】

昨夜は町内の防犯警備ということで、風呂上

がりから男三名で「火の用心」を連呼し拍子

木を打ち「岡田ジャパンは負けたのだから甘

やかしてはいけない」とか、曰く「名古屋場

所は興行しできても気分は降行だ」「それに

しても大相撲の拍子木はきれいに響くね」と

か、含蓄・蘊蓄に溢れた先輩の世間話を聞き

ながら夜警巡回したが、湯冷めしたのか体調

思わしくない。と言って、この間までの流行

風邪の酷さから比べれば多寡が知れている。

目覚めでTVでは血管骨の老化の仕組みの解

明が新聞が流れていた。 中神啓徳

中神啓徳

それによると、血管が硬くなり心筋梗塞など

の原因となる「石灰化」と、骨粗しょう症(

RANKL)というタンパク質が骨を壊す細胞を

活発化して悪化する)の二つの老化現象は同

じタンパク質が引き金になるというが、これ

で健康環境システム論の抗老化の1つが明ら

かになり長寿命化に貢献することとなる。と

ころ、この間の法事で感心した記憶が蘇った。

「倒れたら、そのまま放っておくよ」という

高齢者たちで交わされている老老介護地獄対

策の処方である。これってマジ? ^^;。

それだけではないと彼女が新聞を読みながら

「唾液の成分からがんを発見する技術を慶應

大学とカルフォルニア大学が共同で開発」と

いう。乳がんの場合で95%などと、高い精度

でがん患者を見分けられる。慶應大学先端生

命科学研究所の杉本昌弘特別研究講師らが、

唾液に含まれる500種類の代謝物のうち、アミ

ノ酸など54の物質の濃度に患者とに大きな差

があるという。すい臓がんで99%、乳がんで

95%、口腔(こうくう)がんで80%などと高

い精度でがんが見分けられるという。唾液は

血液などと違い、体に負担をかけずに調べる

ことができるからこれは楽だ。

■

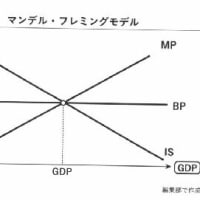

【複雑系と経哲草稿】

蒸気機関の発明などに象徴とされる18世紀か

ら19世紀にかけて起こった工場制機械工業の

導入による産業の変革とそれに伴う社会構造

の変革で、市民革命とともに近代の幕開けを

告げる産業革命=工業革命以降、人類は急速

に生産力を高め経済成長を実現してきた。そ

の急速な高度化や大量生産・大量消費社会→

複雑化した超資本主義社会から恩恵を享受す

る反面、数多の矛盾を露呈させており、かっ

て人類が経験したことのないような人的活動

を要因とした地球的規模の気候変動現象が進

行している。

複雑系とは多数の因子×未知の因子が連関し

システム全体の振る舞いが決まるシステムで

は因子が相互に影響を与える還元主義の手法

ではシステムの予測制御が困難な系を言う。

そして、複雑系は、宇宙全体、天候現象、経

済現象、人間社会、政治、ひとつひとつの生

命体、あるいは精神的な現象でみられる複雑

な状況を理解し、環境と環境問題を考えるに

あたり、参考にできる考え方はないかと思案

しているとカール・マルクスの『経済学・哲

学草稿』が咄嗟に浮かんだ。勿論、『経済学・

哲学草稿』は1932年、アドラツキー版『マル

クス=エンゲルス全集』で公刊されたもので、

マルクスは、ヘーゲルやフォイエルバッハな

どの疎外概念を継承しつつ、独自の人間疎外

論を展開したものだ。

人間の普遍性は、実践的にはまさに、自

然が直接的な生活手段であるかぎりにお

いて、また自然が人間の生命活動の素材

と対象と道具であるその範囲において、

全自然を彼の非有機的肉体とするという

普遍性のなかに現れる。自然、すなわち

それ自体が人間の肉体でないかぎりでの

自然は、人間の非有機的身体である。人

間が自然によって生きるということは、

すなわち、自然は、人間が死なないため

には、それとの不断の交流過程のなかに

留まらねばならないところの、人間の身

体であるということなのである。

自然の人間的本質は、社会的人間にとっ

てはじめて現存する。なぜなら、ここに

はじめて自然は、人間にとって、人間と

の紐帯として、他の人間にたいする彼の

現存として、また彼にたいする他の人間

の現存として、同様に人間的現実の生活

基盤として、現存するからであり、ここ

にはじめて自然は人間自身の人間的あり

方の基盤として現存するからである。

カール・マルクス『経済学・哲学草稿』

この第三草稿は、第一草稿、そして「疎外さ

れた労働」の部分とはその質が大きく変わり

「受苦的存在者としての人間」という言葉が

でてくるが、本来、自然を基調に自然が提供

しているもの、地球的自然が提供している生

命の、意識なき生命世界のそのうえに労働を

加え加工して、それをお互いに消費財として

交換しあう。その後のマルクス主義経済学と

して常識化されたような、人間がすべての富

を労働を通して作り、人間の労働を通してつ

くられた富は、労働者の手にすべて還元され

るべきである。それを資本家が搾取している。

単純に言うとそういう論理の上に「後期マル

クス」『資本論』のマルクスは成り立ってい

るという解釈が一般的であったが、若い頃の

マルクスは自然がベースになる、そして自然

が生み出した富を人間は労働を通して加工す

る。この労働生産物が社会的交換の過程に入

ってくる。この全過程において、自然がベー

スになっているということを決して忘れては

ならないと考えた。そのことを自覚する必要

性、それが「受苦的存在者」という言葉のな

かに集約されていたと山之内靖(『再魔術化

時代の資本と技術:「マルクスとウェーバー

」からハイデガーへ 』)で指摘しているが

この草稿をはじめて手にしたときのわたしの

記憶は、寧ろ自然観の洋の東西の差異を感じ

させるものだった。

続けて、山之内靖はこの「受苦的存在者」と

いう『経済学・哲学草稿』第三草稿でのキー

ワード、この言葉 は『聖家族』にまでは残

っていたのですが、そのわずか一年半だけし

かマルクスが語らなかったこの言葉に、いっ

たいどんな意味があるのかという問題提起の

中心であり、「日常生活そのもの万博化」と

いう事態とその問題性。日常生活に次々とな

にか珍しいものがないかということを期待す

ること自体が当たり前になった感覚のなかで

生きている問題を指摘し「初期マルクス」の

第三草稿の「受苦的存在者としての人間」と

いう問題提起の核心にあった批判意識が問題

となり、科学技術の高度化が日常化しつつあ

る新しい文明生活の出発点にあってどんな問

題が未来に起こるかという予感であり、また、

警告であった。そういった未来を見通したう

えで、科学技術の高度化そのものを経済学と

いう科学の名において正当化する世界像、マ

ルクスはそうした世界像を当時のイギリス経

済学の中に発見し、イギリス経済学を、新し

い時代を分析する科学として、きちっと吸収

しなきゃならないと決意しただろうと指摘し

つつ、問題は第三草稿でマルクスが「受苦的

存在者としての人間」と言っていたそのテー

マが一年後に消えたことに着目する。

現在、米国の人文科学、社会科学の領域でハ

イデガーへの関心が高まっているが、どうも

1995年あたりを境にして、ファリアスが提起

した「ハイデガーとナチズム」の論点はほと

んど問題にされず「後期ハイデガー」は1936

年あたりから、科学技術の発展の行き着く果

てに、近代文明社会行く末を考え始めている。

人間は、Sein(Being)、つまり本源的な「存在」

ないし自然からかけ離れ、破滅的状態を引き

起こす終末論的発想にハイデガーが傾斜して

いく。カテブは、そのハイデガーの背後には

ニーチェがいたと考えている。そのニーチェ

をヨーロッパの社会科学に導入した第一の人

物はマックス・ヴェーバーであった。しかし、

カテブによれば、マルクスは科学技術の進歩

の方向の延長上に人類の新しい可能性がもた

らされると考えていたが環境問題の深刻化が

しめしているように、この考え方はもはや通

用しないとするのカテブの立場だけれども決

定的な読み落としをしていると指摘する。ハ

イデガーが『ヒューマニズム書簡』で『経済

学・哲学草稿』の「疎外論」は素晴らしいと

述べているこを紹介する。

しかし『ゴータ綱領批判』(1875年)のなか

でマルクスは、人間の労働を中心として富の

形成を考えるのは社会主義思想ではないブル

ジョワ思想だと言っている。これは重要な論

点だ。人間の労働は、自然という、それに先

立つ根源がなければ、それだけではなんの富

をももたらさないのだという本来の考え方だ。

『ゴータ綱領批判』は『経済学・哲学草稿』

第三草稿に見られる「受苦的存在者としての

人間」が捨てられいないことを示していると

指摘し、唐突に、JR福知山線の事故は運転手

の単なるミスでなく、自然の成り立ちを十分

に考えることもなく、過剰な人口を都市に集

中させた近代社会の問題性を暴露した事件で、

過密なダイヤを組んで、一人の若者の身体と

いう自然を、その過密ダイヤに合わせて「調

教」しようとした現代日本の都市社会の転倒

性を顕にした悲劇だと例示し結んでいる。し

かしながら、山之内靖とわたしが異なるのは

「初期マルクスの再興」が目的でなく、マル

クスの自然思想が所謂「自然征服派」でない

という確認にある。

ところで、この講題にある聞いたこともない

「再魔術化時代」に着目したが、このことを

「松岡正剛の千夜千冊」のモリス・バーマン

『デカルトからベイトソンへ』からその背景

を知る。

いま、地球で破壊されているのは「環境」

だけではない。実は「意味」が壊されて

いる。意味が撤退し、そのぶん自己がし

ゃしゃり出た。いつからこのようなこと

がおこっていたかといえば、ヘルベルト・

マルクーゼはアメリカでブルーカラーと

ホワイトカラーが確立したころではない

かと言った。マルクーゼはそれを「一次

元的人間」の出現と名付け、「物的生産

の大半が技術に回収されるとき、一つの

文化全体が変容を余儀なくされる」と書

いた。いまや時代はさらに進んで、技術

社会と官僚社会が融合し、「ハッピー・

コンシャスネス」とは、自分と所有物が

一体化することをさすようになった。こ

んな状況からはとうてい「意味」は生ま

れない。もはやそこには「ディケンズの

社会」はなく、「ベケットの社会」がぽ

っかり口をあけているにすぎない。こう

した状況では大半の自己はR・D・レイン

のいう「ニセ自己」か「引き裂かれた自

己」なのである。というような状況判断

をざっとした前提にしながら、モリス・

バーマンは本書の劈頭に「デカルト・パ

ラダイム」に面と向かって抗議の狼煙を

あげることを宣言した。しかし、それが

「世界の再魔術化」であるとは、さてど

ういうことなのか。

「松岡正剛の千夜千冊」

さて、松岡正剛はモリス・バーマンの近現代

社会の特徴はすべての価値観を「量」にでき

ると豪語するところにある。これに対して中

世までの世界では「質」がさまざまな部分に

染み出していたとし、魔術が科学におきかえ

られてしまってからは(錬金術が化学になっ

て以降は)「量」と「質」とはまるで敵対関

係のようだと表現したと紹介(マックス・ウ

ェーバーの「世界の魔法が解けていく」)。

いったんベイトソンの視点に辿り着いてから

は、今度はその視点や思想によって「世界は

新たな再魔術化が可能ではないか」と進み「

体ごと気にいった世界観をどのようにつくる

か」と進んだとし、バーマンが最後に「意識

の政治」の確立という国民国家(ネーション・

ステート)への批判、できるだけ小さな地域

単位の活動性の向上、政治におけるパラノイ

アの揚棄、生態系との共存へと進んだと解説

する。松岡正剛はこれに対し、安全や安心を

ばらまくのが政治なのではなく、不安の解消

を「新たな意味の誕生」によって充当したほ

うがいいと批判し一旦解説を終える。

「環境概論」の考察をはじめ「環境」を取り

扱う「自然思想」乃至は「自然規定」を明確

にすることで行動綱領まで一気通貫で考察し

終えたかったがそうも行かなくなった。本日

はここまで。

■