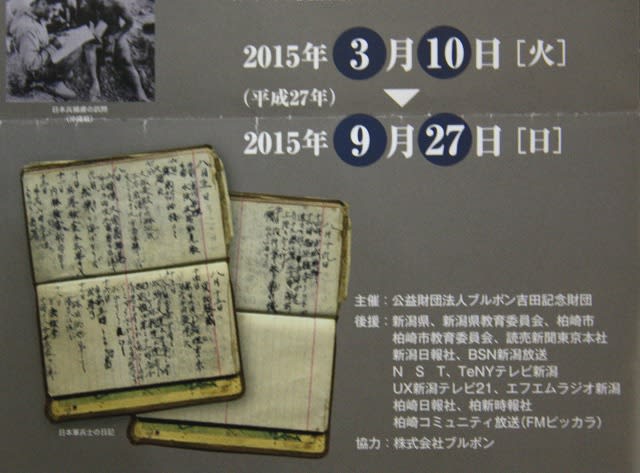

冬期休館していたドナルド・キーンセンター柏崎が3月10日よりオープンし、併せて特別企画展「太平洋戦争とドナルド・キーン」も始まりました。9日には内覧会と、キーン氏と読売新聞東京本社国際部次長・森太氏の記念対談がありました。

森氏は社会部記者だった10年前、「戦後60年戦場の手記 家族よ故郷よ」という特集記事を執筆されています。アメリカ国立公文書館で、GHQ関連だけでも400万点はあろうかという史料の中から、ガダルカナルやサイパンで戦死した日本兵の日記に出会ったのです。それらに圧倒され、遺族に返したいという思いから、デジタルデータにして日本の遺族を訪ねたのでした。

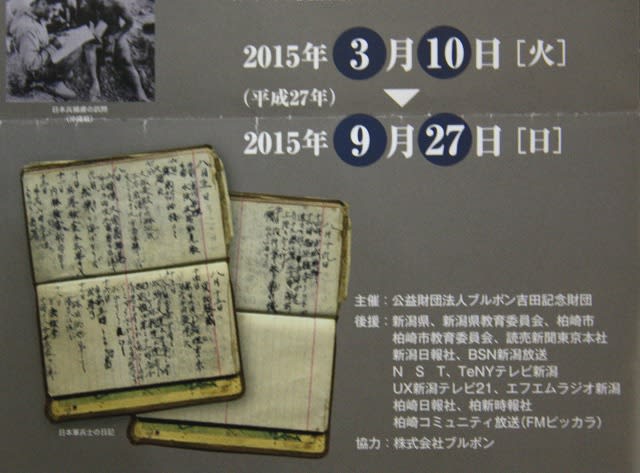

企画展示室には、兵士の日記(森氏のデータからの複製)が展示されています。中には銃弾が貫通した痕のあるものや、語学将校によって翻訳された英文が添えられているものもあり、当時の様子が生々しく伝わってきます。

対談で浮かび上がったのは、日本とアメリカの戦略の歴然たる違い。なぜ日本軍は日記を書くことを許したのかという問いに対して、キーン氏は「日記を書くことが当たり前だった日本の伝統」と「外国人には日本語は読めないと思っていたから」だと言います。しかしアメリカは日本の戦術や日本人の思考を理解したいと、日記を収集したのです。それを担ったのは、2000人ともいわれる語学将校たちでした。敵性語として英語を禁じた日本と、汝を知れと日本語や日本文化を習得しようとしたアメリカ。結果は目に見えています。

キーン氏が語学将校になったのは「反戦主義でどうやって戦時を過ごすか」と考え、「人を殺さずにすむと思った」から。海軍語学学校は当初はカリフォルニア大学バークレー校にあり、日系人などを中心に教育していましたが、開戦後日系人が追われ、コロラド大学に移り、そこで極めて優秀な学生が集められたということです。わずか11ヶ月間で、漢字交じりの様々な書体を解読するという離れ業は、米軍の、現実的にして周到かつ厳しい教育によってなされたのでした。そしてハワイ情報局に配属されます。悪臭のためよけられていた箱から小さい黒い日記を拾い出したキーン氏。悪臭は血痕によるものでした。日本にいる時は愛国的で、絶対勝利を信じていた兵士達が、米軍の潜水艦や空爆、食糧不足に遭遇し、悲惨さを実感していくのがほとんどのパターンだと言います。そして日記の中で、多くの日本の友達に出会ったとも言います。

戦後多くの語学将校が日本語から離れた中で、キーン氏等わずかの元将校たちが、日本文学や文化の海外紹介に大きな役割を果たしました。キーン氏を日本語に引き留めたのは、日本兵の日記だったのです。

最後にキーン氏が薦める、戦争を知るための本です。

高見順『高見順日記』、大岡昇平『レイテ戦記』、井伏鱒二『黒い雨』、そしてドナルド・キーン『日本人の戦争』。 (霜田文子)

特別企画展チラシ(部分)

森氏は社会部記者だった10年前、「戦後60年戦場の手記 家族よ故郷よ」という特集記事を執筆されています。アメリカ国立公文書館で、GHQ関連だけでも400万点はあろうかという史料の中から、ガダルカナルやサイパンで戦死した日本兵の日記に出会ったのです。それらに圧倒され、遺族に返したいという思いから、デジタルデータにして日本の遺族を訪ねたのでした。

企画展示室には、兵士の日記(森氏のデータからの複製)が展示されています。中には銃弾が貫通した痕のあるものや、語学将校によって翻訳された英文が添えられているものもあり、当時の様子が生々しく伝わってきます。

対談で浮かび上がったのは、日本とアメリカの戦略の歴然たる違い。なぜ日本軍は日記を書くことを許したのかという問いに対して、キーン氏は「日記を書くことが当たり前だった日本の伝統」と「外国人には日本語は読めないと思っていたから」だと言います。しかしアメリカは日本の戦術や日本人の思考を理解したいと、日記を収集したのです。それを担ったのは、2000人ともいわれる語学将校たちでした。敵性語として英語を禁じた日本と、汝を知れと日本語や日本文化を習得しようとしたアメリカ。結果は目に見えています。

キーン氏が語学将校になったのは「反戦主義でどうやって戦時を過ごすか」と考え、「人を殺さずにすむと思った」から。海軍語学学校は当初はカリフォルニア大学バークレー校にあり、日系人などを中心に教育していましたが、開戦後日系人が追われ、コロラド大学に移り、そこで極めて優秀な学生が集められたということです。わずか11ヶ月間で、漢字交じりの様々な書体を解読するという離れ業は、米軍の、現実的にして周到かつ厳しい教育によってなされたのでした。そしてハワイ情報局に配属されます。悪臭のためよけられていた箱から小さい黒い日記を拾い出したキーン氏。悪臭は血痕によるものでした。日本にいる時は愛国的で、絶対勝利を信じていた兵士達が、米軍の潜水艦や空爆、食糧不足に遭遇し、悲惨さを実感していくのがほとんどのパターンだと言います。そして日記の中で、多くの日本の友達に出会ったとも言います。

戦後多くの語学将校が日本語から離れた中で、キーン氏等わずかの元将校たちが、日本文学や文化の海外紹介に大きな役割を果たしました。キーン氏を日本語に引き留めたのは、日本兵の日記だったのです。

最後にキーン氏が薦める、戦争を知るための本です。

高見順『高見順日記』、大岡昇平『レイテ戦記』、井伏鱒二『黒い雨』、そしてドナルド・キーン『日本人の戦争』。 (霜田文子)

特別企画展チラシ(部分)